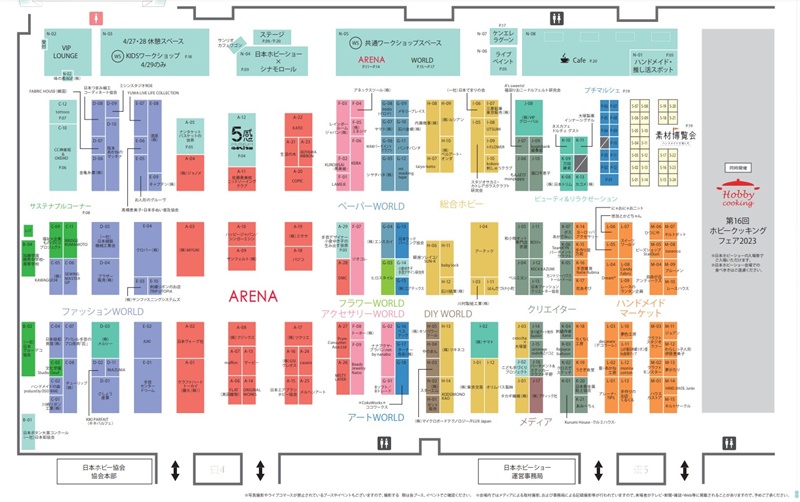

小間割り

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

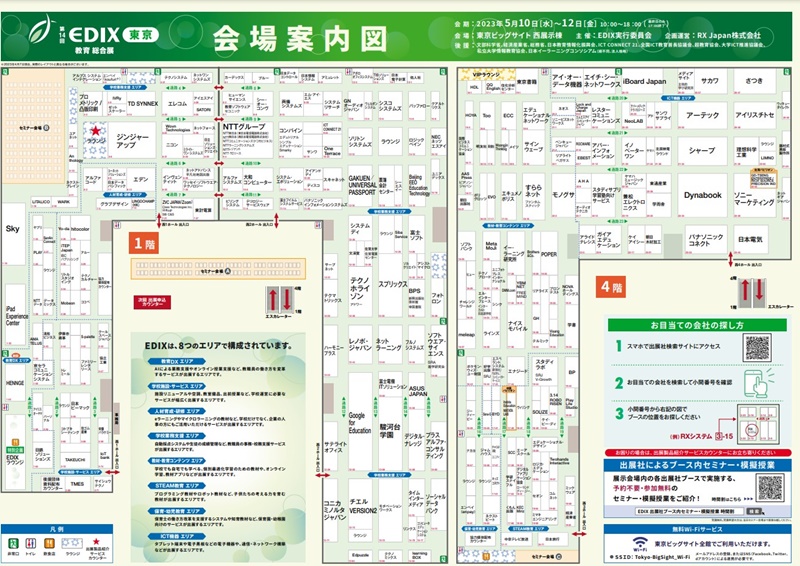

東京ビッグサイトで開催された教育総合展EDIX2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

教育総合展EDIX2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

教育総合展EDIX2023の概要

教育分野の展示会であるEDIX(教育総合展)は、今年で14年目を迎えます。本展示会は教育の課題に寄り添った下記8つのエリアで構成。教育現場で活躍する製品・サービスが一堂に集結し、今回は330社の企業が出展します。

見どころ

- 主体的な学び促進する「ゲーミフィケーション」

ゲームの要素をゲーム以外の物事に応用するゲーミフィケーション。勉強にゲームの要素を追加することで、子供たちの学習意欲を高め、主体的な学びを促進すると言われており、教育現場においても注目を集めています。 - 教育現場での活用が広がる「メタバース・VR・XR」

国内メタバース市場規模は744億円、2026年度には1兆円を超えると言われています*。場所を選ばす活用できるメタバースは、教育におけるさまざまな場面でも活躍が期待されています。(*メタバースの国内市場動向調査を実施(2022年):(株)矢野経済研究所) - 2024年度より本格導入が始まる「デジタル教科書」

GIGAスクール構想により、1人1台端末が配布され、教科書・教材のデジタル化が加速しています。2024年度よりデジタル教科書の本格導入が予定されており、本展示会でも多くのデジタル教科書・教材が出展します。 - 2022年より高校で必修科目となった「情報I」

新学習指導要領により2022年4月から高等学校では「情報Ⅰ」が必修教科となり、2025年度の共通テストの試験科目にも追加される予定です。情報Ⅰの授業やテスト対策のための教材・サービスも多数、出展します。

開催時期

2023年5月10日(水)~12日(金)

会場

東京ビッグサイト

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

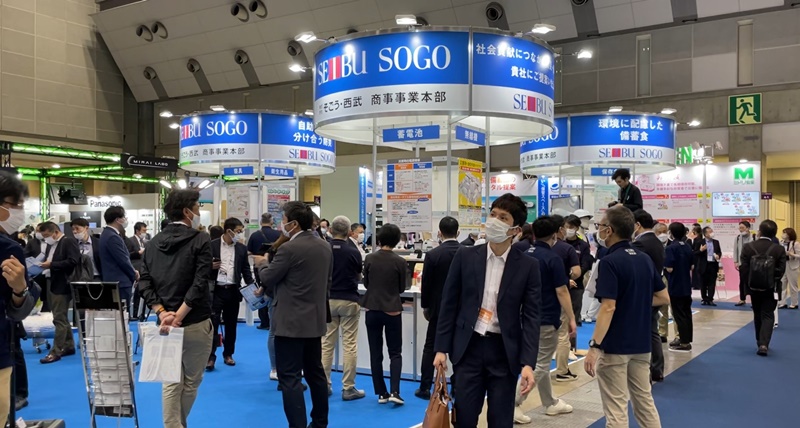

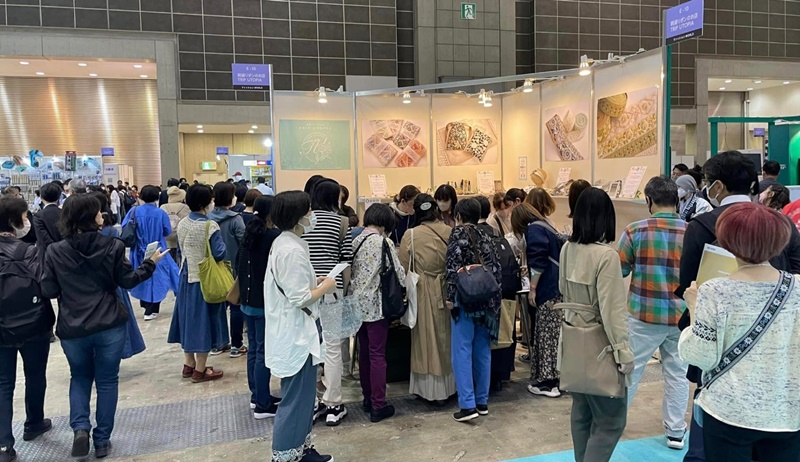

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

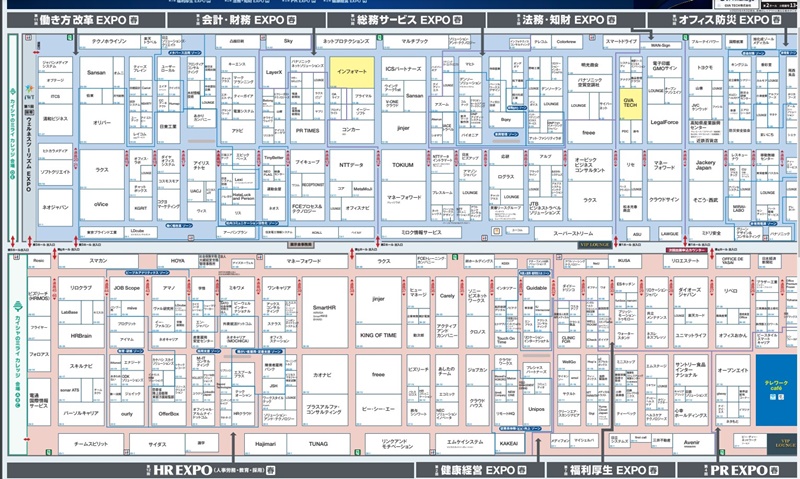

東京ビッグサイトで開催された総務・人事・経理Week2023春という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

総務・人事・経理Week2023春の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

総務・人事・経理Week2023春の概要

総務・人事・経理・法務・広報・経営者などが来場する展示会です。9つの専門展で構成され、バックオフィス向けのあらゆる製品・サービスが一堂に出展します。

< 構成展示会 >

- オフィス防災 EXPO

- 総務サービス EXPO

- 会計・財務 EXPO

- 働き方改革 EXPO

- 福利厚生 EXPO

- HR EXPO(人事労務・教育・採用)

- 法務・知財 EXPO

- PR EXPO(広報・IR支援/ブランディング/デジタルPR)

- 健康経営 EXPO

<展示会場でできる事>

● 一度に比較検討することで、思いがけない発見ができる

バックオフィスにまつわる製品が一堂に集結するため、効率的に比較検討が可能。

思いがけない発見にもつながります。

● 製品を直接見たり、デモ体験ができる

展示会では、製品を直接見て、触れたり、デモ体験が可能です。導入した際の具体的なイメージを掴めます。

● 見積や発注まで、気になる事をその場で聞ける

製品説明はもちろん、見積や納期の相談、発注まで、具体的な商談がその場で出来ます。

開催時期

2023年5月10日(水)~12日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

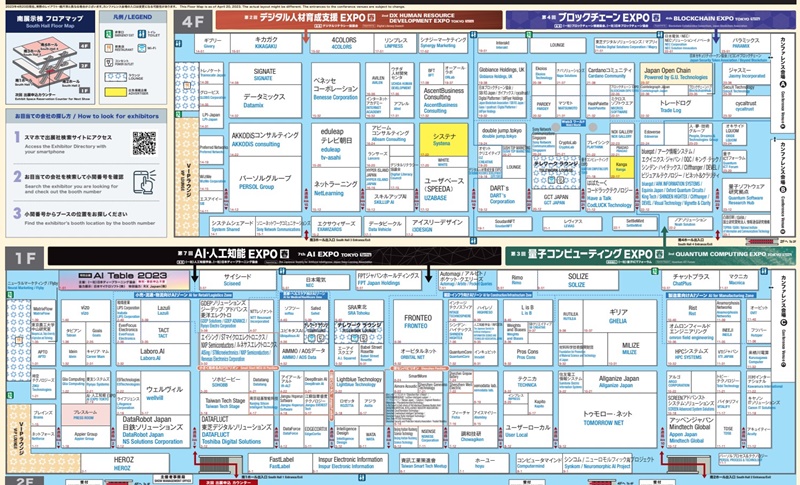

東京ビッグサイトで開催されたNexTech Week2023【春】という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

NexTech Week2023【春】の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

NexTech Week2023【春】の概要

ビジネスを進化させる最先端技術が一堂に会する展示会。

- AI・人工知能EXPO

- ブロックチェーンEXPO

- 量子コンピューティング EXPO

- デジタル人材育成支援 EXPO

の4展で構成される。

AI・人工知能EXPOについては、昨今、ChatGPTやStable Diffusionなど生成AI(ジェネレーティブAI)の登場により、わたしたちのビジネスや生活の未来が大きく変わろうとしています。本展では、様々なカタチで「生成AI」を体験できる企画を開催。他にも多数のAI関連製品・サービスが出展します。生成AIの最前線を知る日本ディープラーニング協会が主催し、日本マイクロソフトが展示協力の上、「AI Table 2023」を開催します。そこでは、生成AIの体験コーナーや、生成AIに関する特別セッションも実施予定です。

ブロックチェーンEXPOにおけるブロックチェーン技術の世界市場規模は、2021年の54億9000万米ドルから年平均成長率56.9%で成長し、2022年に86億1000万米ドル、さらに、2026年には483億9000万米ドル(日本円で約6兆4600億円)に達すると予想されています。((株)グローバルインフォメーション調べ。)日本でも、政府は省内横断組織として「大臣官房Web3.0政策推進室」を設置。税制・法制度・慣行などのWeb3.0事業環境整備により、Society5.0への貢献、日本の強みであるコンテンツ・ゲーム・アート・スポーツなどの経済価値を高めたり、 国内投資の拡大・イノベーションの加速・所得向上などの好循環につなげることを目指しています。これらの基盤となるブロックチェーンサービス、ブロックチェーン技術から作成されるNFT(偽造不可な鑑定書・所有証明書付きのデジタルデータ)・DAO (分散型自立組織)関連技術、マーケットプレイス等が、本展には多数出展しています。Web3時代を支えるプラットフォームや、NFTサービス、DAO組成支援などが出展するエリアも新設。幅広いジャンルの技術・サービスを一挙にリアルの場できる。

開催時期

2023年5月10日(水)~12日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会に来場者として参加した後にすべきことの1つとして、レポートや報告書の作成があります。

ところが、レポートや報告書には定められた書き方があるわけではなく、正しい作成方法が分からないと不安を抱くことがあるかもしれません。

そこで本記事では、展示会レポート・報告書の書き方について、例文付きで解説します。

※展示会のレポートの作成をアシストしてくれるAI、「展示会レポート作成アシストくん」もご活用ください。

展示会レポート・報告書を作成すべき理由

展示会のレポートや報告書を作成する意義とは、何なのでしょうか。

ここでは、レポートを作成することで得られる効果について解説します。

①社外向け|見込み顧客との接触機会

社外向けの効果として、見込み客との接触の機会として活用できる点が挙げられます。

展示会の模様をレポートにしてプレスリリースしたり、ホームページに公表することで、休眠客に自社の存在を思い出してもらったり、検討中客の背中を押すことができる可能性があります。人気があり、人だかりができている自社ブースの写真などがあると、ブランディングにもつながります。

②社内向け|次回出展に向けた課題・評価の発掘

社内向けの効果としては、次回の出展に向けた課題や評価が明確になることが挙げられます。レポートにするこで、展示会出展の目的や成果を再確認できるためです。

出展によって得られる効果を明らかにし、次回はより大きな効果を得るためのアプローチ方法を検討します。

また、それらを社内で共有することで、次回の展示会出展をブラッシュアップすることができます。

展示会レポート・報告書を書く3つの事前準備

展示会のレポート・報告書を効果的に作成するためには、いくつかの準備が必要です。

ここでは、展示会のレポートや報告書を作成する際の事前準備として、3つのポイントを解説します。

展示会に参加する際のどのブースをどの順番で回るかを大まかに計画しておくことは、レポートを作成する事前準備として重要です。

当日は、多くの来場者で会場が混雑することが考えられます。情報収集を効率化するためには、事前にブースに立ち寄る順番を考えておくことが非常に重要なのです。

レポートに書く内容や構成についてある程度イメージしながら、それらの情報を集めるために必要なブースを回れるという観点でブース順路を計画するとよいでしょう。

当日、構成や必要な情報について悩むことがなくなるので時間を無駄にすることもないでしょう。

②何を重視して展示会へ参加するのか明確にする

何を重視して参加するか、来場の目的について決めておくことも重要です。

来場目的は、そのままレポートのテーマとして使えます。レポート構成の軸を設定することで、作成が容易になります。

③レポートに書く項目をある程度挙げておく

レポートに書く項目を設定しておくこともポイントです。

具体的に項目を挙げておくと、必要な情報が明確になります。

ただし、項目が多くなりすぎないようにすることも大切です。あまりに項目が多すぎると、時間内にすべてを網羅できない危険性があるからです。

当日に無理なく動けるよう、レポートに記載する項目は、ルートや時間配分をイメージしながら設定しましょう。

④展示会当日における情報収集の方法を確立しておく

展示会レポート・報告書を作成する際には、多くの情報が求められます。情報の量が少なすぎると、展示会レポート・報告書に記載することが見つからず、有益な内容を構成できない可能性があります。そのため事前に展示会当日の情報収集方法を確立し、多くの情報を集められるように備えるとよいでしょう。

例えば名刺交換・競合他社のブースチェック・顧客とのコミュニケーション・試供品やノベルティの感想・アンケートへの回答などによる方法が、スムーズな情報収集につながります。すべての方法を実践するのか、それとも自社でやりやすいものを選別して行うのか、事前に決めておくのもポイントです。

⑤事前にチェックする企業情報を確認する

展示会レポート・報告書を書く際には、先に解説したように参加している企業のブースを効率よく見て回るのがポイントです。ブースで商品情報を確認したり、展示方法をチェックしたりすることで、レポート・報告書に記載する情報を濃くすることができます。

また、展示のやり方などは次回以降の展示会に参加する際の参考にできるため、積極的に多くのブースを確認するのがおすすめです。そして展示会のブースをチェックする際には、事前に企業情報を確認しておくのがおすすめです。企業情報を事前に把握できていれば、そこでしか確認できない商品情報などの収集に集中できます。

どのような企業なのか、市場においてどのような立ち位置にいるのかといった基本情報は、なるべく事前に確認しておきましょう。

⑥展示会当日に気になったことや気づいたことをメモできるように備える

展示会レポート・報告書を記載することを前提に、当日の情報をメモできるように備えるのもポイントです。展示会の当日には、さまざまな発見が期待できます。しかし、人間の記憶は時間経過とともに曖昧になっていくため、気になったことや気づいたことはその場でメモするのが鉄則です。

「今は忙しいからあとでメモしよう」と考えていると、貴重な発見を忘れてしまう可能性があるでしょう。だからといって簡単なメモを残すだけだと、見返した際に内容がわからなくなる可能性もあります。

アプリや各種メモツールなどを使用したり、ボイスメモで詳細を自分の声で吹き込んだりと、なるべくあとからでも確認しやすいかたちにするのが重要です。

展示会レポート・報告書に書く5つの必須項目

展示会のレポートや報告書に必ず記載しなければならない項目はあるのでしょうか。

重要なことは、展示会の様子をより明確に伝えることです。

以下では、報告書に必ず記載するべき項目を5つ挙げます。

また、その他当日の会場の雰囲気をより想像しやすいように、来場者やブースの数などを加えてもよいでしょう。

①展示会名および開催日時・場所

展示会の正式名称と開催日時・場所を明記することは必須です。

とくに、展示会名は他の展示会と区別するため、一字一句間違えないように注意しましょう。

また、個別企業のブースをレポートする際は、社名や出展商材名を明らかにしましょう。

いつ開催された展示会で、どの企業がどのようなブースを出展をしたかが分からなければ、その後に続く内容も伝わりづらくなります。

展示会名はタイトルと同じように、レポートの概要を示すものだと理解しましょう。

②レポート作成者・作成日

レポート作成者の氏名と、作成日も必須の項目です。

レポート作成者の氏名はフルネームで記名し、社名、部署、役職などの所属を明らかにしましょう。

これによって、レポートが誰の責任下で書かれているかが一目で分かります。

また、レポートの評価は、作成者の評価と同等です。観察の視点やまとめ方など、仕事ぶりをアピールする機会にもなることを覚えておきましょう。

作成日に関しては、レポートがどの時点での情報かを明示するものとして重要です。

③展示会に参加した目的

展示会に参加した目的を記すことも必須です。

これによって、レポートが伝えようとする内容が明らかになります。

また、展示会をまだ経験したことのない人にとっては、次回参加する展示会を選ぶための判断材料になります。

④展示会の参加内容

展示会の具体的な内容が記載されていなければ、報告書とはいえません。

事前準備として作成した項目に基づき、客観的な事実を伝えるようにしましょう。

⑤作成者の所感(感想)

作成者の所感を記すことも重要なポイントです。

実際に見てきた者の視点は、報告を受ける側にとって説得力があります。

安易に「おもしろい」「よかった」などと表現することは避け、現場にいたからこそ得られた感想をできるだけ詳細に述べます。

- 展示会のどのような点を見てどう思ったか

- 展示会の来場者が特に関心を持ったテーマは何だったか、それはなぜだと思うか

- 業界のトレンドが何で自社にどう取り入れられるか

- ライバル企業のブースの特徴はどうだったか。それを踏まえて後自社でどのような改善をすればよいか

など、具体的な内容について展開しましょう。

展示会レポート・報告書を書く4つのポイント

必ず書かなければならない内容以外に、展示会のレポート・報告書にあるとよい内容には、どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、実際にレポートや報告書を作成する際に押さえるべき4つのポイントを解説します。

①可能であれば写真を挿入

できる限り、写真を報告書に組み込みましょう。

視覚的な情報があると、展示会の様子がより伝わりやすくなるためです。

当日は、以下の点を含めて、アングルを変えた写真を数枚撮影するとよいでしょう。

- 遠くから全体を写す

- にぎわっているブースを撮る

- 来場者が注目している展示物を撮影する

②展示会参加後、なるべく早く作成

展示会に参加した後、なるべく早い段階でレポートを作成することもポイントの1つです。

頭の中に新鮮な情報がある状態でレポートを作成したほうが、鮮明で的確なレポートが作成できるからです。

たとえ、事細かにメモをしていたとしても、時間が経過すればするほど、記憶が薄れてしまいます。

できる限りリアルタイムに近い状態で、生々しい情報を共有できるようにしましょう。

③客観的事実と自分の意見・所感は分けて作成

客観的な事実と、作成者の意見・所感を区別してまとめることも重要です。

この2点を同じ項目で述べてしまうと趣旨が不明瞭になります。別々に記載しましょう。

また、たとえば出展の内容について「○○だと思う」とすると、感想文のように見え、読み手が混乱します。表現の仕方にも注意を払いましょう。

④誰が読んでも理解できる文章で作成

誰が読んでも理解できる平易な文章で作成することも重要なポイントです。

専門用語の多用は避けましょう。展示会に参加していない読み手がイメージしやすいような言葉選びを心がけるとよいでしょう。

また、長い文章は読み手にとって負担になります。必要な情報を簡潔に書くことが重要です。

⑤表や数字を取り入れて具体的かつ見やすいものを作成する

展示会レポート・報告書には、写真のほかに表や数字を取り入れることもポイントです。具体的な成果を数値化して表現したり、交換した名刺の詳細やアンケートへの回答結果を表にしてまとめたりすることで、展示会レポート・報告書で伝える情報の補強ができます。

文章だけのレポート・報告書よりも見やすくなるメリットもあるため、写真と合わせて積極的に表や数字を導入するとよいでしょう。表や数字を利用する際には、具体的かつ見やすいかたちを意識するのが重要です。

記載する数字が大雑把すぎたり、表のフォントサイズや種類がバラバラだったりすると、逆にレポート・報告書全体が見づらくなる可能性もあります。レポート・報告書の全体像をイメージしつつ、邪魔にならない程度に情報を加算していくのがポイントです。

⑥社内に有益な内容になるように調整する

展示会レポート・報告書は、まず社内の従業員にとって有益なものになるように調整するのがポイントです。展示会レポート・報告書は、自社に所属する従業員にとって重要な情報源となります。社外のステークホルダーに提供する情報とは性質が異なるため、社内の人間が理解しやすい形に調整するとよいでしょう。

社外向けにも展示会レポート・報告書を作成する場合、社内向けのものとは異なる内容でまとめる必要があります。自社の従業員とはニーズが違うため、同じ内容を公表してもメリットが少なくなる可能性があるでしょう。社内向けと社外向けで、しっかりと内容を分けて書くのも重要です。

⑦作成したレポートはデータ化していつでも見返せるようにしておく

作成した展示会レポート・報告書は、データ化して保存しておきましょう。紙媒体に起こして元データを削除してしまうと、あとから内容を確認・修正したい場合に多くの手間がかかります。展示会レポート・報告書はその後も活用できる重要な情報源になるので、データ化して社内で保存・管理するのがおすすめです。

展示会への参加回数が増えれば、それだけレポート・報告書の数も増えます。過去のレポート・報告書と比較して現状の課題を見つけたり、改善策を発見したりすることも可能なため、基本的にはデータを残しておくのがおすすめです。

⑧5W1Hで内容をまとめる

展示会レポート・報告書の内容は、5W1Hでまとめるのがポイントです。「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」の6つの要素で構成することで、わかりやすいレポート・報告書を構成できます。

5W1Hを前提に構成すると、何を書くべきかが明確になるため、時短にもつながる点がメリットです。レポート・報告書が書きやすくなるだけでなく、読みやすい内容にもなるため、全体のクオリティを高めるきっかけになるでしょう。

レポート・報告書の作成に慣れていない場合にも、5W1Hを意識することでスムーズに構成を考えられるので便利です。

展示会レポート・報告書を書くときの注意点

展示会レポート・報告書を書くときには、事前に注意点を確認するのもポイントです。注意すべきポイントを踏まえつつ、計画的に作成することで、より精度の高い展示会レポート・報告書が構成できるでしょう。以下では、展示会レポート・報告書を書くときに注意すべきことを解説します。

曖昧な情報は記載しない

展示会レポート・報告書には、曖昧な情報を記載しないように注意しましょう。情報の正確性が損なわれると、展示会レポート・報告書として機能しなくなる恐れがあります。記憶が定かでない情報や、データの出所がわからないものは、展示会レポート・報告書に使用しないのが基本です。

情報の正確性を高めるには、展示会で得た情報を細かく確認し、その根拠や証拠となるものをまとめておくのがポイントです。情報の説得力を高められる資料などを添えることで、展示会レポート・報告書の信憑性も向上します。曖昧な情報に惑わされないように、しっかりと収集段階でデータとして確保するように努めましょう。

誤字脱字のチェックも欠かさない

展示会レポート・報告書の作成時には、誤字脱字のチェックも重要です。有益な情報が記載されているのに、誤字脱字が多いレポート・報告書になると、最後まで読まれない可能性が出てしまいます。せっかくの情報を社内で共有できなくなる恐れがあるため、提出前に内容の確認を済ませておきましょう。

できるならほかの人に誤字脱字などのチェックを依頼し、複数の目で問題がないことを確認する方法がおすすめです。チェック段階で客観的な視点を取り入れることで、情報の記載方法や内容を見直すきっかけにもなります。書いている本人では気付きづらいミスの発見も可能となるため、最終チェックの方法として有効です。

クオリティアップにつながる可能性もあるので、積極的に展示会レポート・報告書の内容を周囲に確認してもらうとよいでしょう。

長くなりすぎないように注意する

展示会レポート・報告書は、簡潔にまとめるのが基本です。内容が長くなりすぎると、読みづらさが目立つ可能性があります。記載すべき内容を選別して、長くなりすぎないように調整するのも展示会レポート・報告書の作成におけるポイントです。

どうしても展示会レポート・報告書の内容が増えてしまう場合には、表を使って簡略化したり、詳細な情報はURLを載せるかたちで紹介したりといった方法が考えられます。文字数を削減する方向にシフトし、読みやすい構成になるように調整していくのがコツです。

展示会レポート・報告書の例文

この章では、展示会のレポートや報告書を作る際に使える例文について紹介します。

レポート・報告書を作成する際には、是非参考にしてください。

①展示会の視察の場合

展示会に来場者として訪れた際のレポートに使えるフォーマット例です。

自社のビジネスのヒントを得るために視察した場合

| タイトル:〇〇EXPO視察レポート | ||

| 所属部署:〇〇課 | 氏名:〇〇 〇〇 | 作成日:〇〇月〇〇日(○曜日) |

| 展示会参加日: 〇〇月〇〇日(○曜) | 展示会名:〇〇展示会 | 場所・会場名:〇〇 |

| 参加目的 | 例: | |

| 主な発見 | 例: | |

| 詳細情報 | 例: 本展示会を通じて、製造業のサービス化ということについて考えされられました。ものづくり企業でも、単によいものをつくるだけでなく、その活用法や維持管理方法をレクチャしたり、教えたりすることが、今後ますます重要になってくると実感しました。我々も、IoT技術を活かして、コネクティッドカーの発想で、使い方提案やメンテナンス方法を提供することで課金できないか検討して参ります。 | |

| 写真や図表 | ※当日撮影した写真などを挿入 | |

自社の展示会出展の参考にするために視察した場合

- 目的「自社が展示会出展する際に、ブース装飾や説明の仕方などの参考材料とするため」

- 内容

A社

①ブース形態・デザイン:ブース入口に配置されているものがなく、開放的で入りやすかった。

②パラペット:社名と製品名のみでメリットについては触れられていなかった。改善ポイント。

③ノベルティ:卓上カレンダーを配布。小型で扱いやすい。名刺交換の際に手渡していた。

④PR方法:動画はなく、デモンストレーションに特化。

⑤接客の様子:2人のスタッフが呼び込みをし、3人のスタッフがデモンストレーションの位置に常駐していた

B社……

C社……

②自社が新商品デビューのために出展した場合

新商品の初公開を目的とする展示会出展でのレポートで使える例文です。

- 目的「●●を新発売するにあたって、情報公開およびアピールをし認知度を上げるため」

- 内容「●●の詳細を動画で流し、パンフレットと共にサンプルとノベルティを配布した」

①訪問者数:●人

②サンプル配布:●部

③ノベルティ配布:●部

- 感想

「●●に搭載されている機能が他社より優れているかどうかは議論の余地があるが、価格やデザインと合わせて総合的に見ると人気を集める可能性は高い。またサンプルやノベルティが来場者の注意を引き付けているように感じたため、次回も継続したい」

まとめ

展示会のレポートは、社内外へのアピールとして活用できます。参加の目的と展示内容を明確にし、簡潔にまとめましょう。

※展示会のレポートの作成をアシストしてくれるAI、「展示会レポート作成アシストくん」もぜひご活用ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会は、企業が、自社の商品・サービスを出展し販路開拓を行うイベントで、効率的・効果的に顧客獲得できるというメリットがあります。

ただ、展示会出展には費用がかかるため、「予算が足りない」と悩んでいる方もおられるのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、展示会に使える補助金や助成金の種類や受け取るまでの手順、注意点について解説します。

※展示会出展の際に必要となる費用については、「展示会出展!費用相場は?」をご覧ください。

展示会に使える補助金・助成金

展示会に出展する際に利用できる補助金や助成金は、主に国や自治体が提供しています。

ここでは、補助金や助成金の種類についてお伝えします。

なお、経済産業省系のものを「補助金」、厚生労働省系のものを「助成金」と呼ぶことが多いです。

また、「補助金」は採択件数や金額が予め決まっているものが多く申請したからといって必ずしも受給できるわけではないのに対して、「助成金」は要件を満たせば受給できる可能性が高いです。

①小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者を対象にした補助金制度です。

小規模事業者の定義は、従業員の人数が5人以下の商業やサービス業(宿泊業や娯楽業は20人以下)。

従業員の人数が20人以下の製造業・その他です。

申請して採択された際には、最大で200万円の補助金を受けられます。

また、インボイス特例を満たしている際には、一律で上限額に50万円上乗せされます。

申請受付開始は、2025年5月1日(木)

②中小企業新事業進出補助金

中小企業新事業進出補助金は、新規事業への進出により企業の成長・拡大を図る中小企業の設備投資を促進する補助金制度です。

補助上限額は、従業員数20人以下 で2,500万円、従業員数21~50人で4,000万円、従業員数51~100人で5,500万円、従業員数101人以上で7,000万円です。

補助率は、2分の1です。

展示会に関わる経費を、広告宣伝費・販促費として補助対象経費として含めることができると思われますが、設備投資促進がメインの補助金なので、設備購入とセットでなければ補助されない可能性が高いです。

公募開始時期は調整中です。(2025年3月10日現在)

③ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業や小規模事業者などを対象にした補助金制度です。

働き方改革やインボイス制度導入などの制度変更や、最新の加工機の導入費、システムの構築費などを支援します。

申請して採択された際には、最大で5,000万円の補助金を得られます(従業員の人数、申請類型次第で変動)。

なお、電子申請システムを利用する際には、「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須です。

ただし、展示会出展に活用できるのは、グローバル市場開発枠の海外市場開拓(JAPANブランド)類型のみです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の募集期間は、以下の通りです。

公募開始:

2025年2月14日(金)

電子申請受付:

2025年4月11日(金)17:00~

申請締切:

2025年4月25日(金)17:00

採択公表:

2025年7月下旬頃予定

④共同・協業販路開拓支援補助金

共同・協業販路開拓支援補助金は、複数の中小企業や小規模事業者などが共同・協業した地域振興機関を対象にした補助金制度です。

働き方改革の推進やインボイスの導入、新サービスや商品の展開を支援します。

申請して採択された際には、1申請者あたりに最大5,000万円の補助金を得られます。

令和7年3月1日より共同・協業販路開拓支援補助金の事務局を担う組織が全国商工会連合会から株式会社日本経営データ・センターに変更になりました。

共同・協業販路開拓支援補助金の募集期間は未定です。(2025年3月10日現在)

⑤中小企業組合等課題対応支援事業

対象:

①中小企業団体の組織に関する法律に規定する中小企業団体

1)事業協同組合(連合会を含む) 2)事業協同小組合(連合会を含む)

3)信用協同組合(連合会を含む) 4)企業組合

5)協業組合 6)商工組合(連合会を含む)

補助金額:

① 中小企業組合等活路開拓事業

(大規模・高度型)※ 上限 2,000万円 (下限 100万円)

(通常型) 上限 1,200万円 (下限 100万円)

(展示会等出展・開催) 上限 1,200万円 (下限 なし)

② 組合等情報ネットワークシステム等開発事業

(大規模・高度型)※ 上限 2,000万円 (下限 100万円)

(通常型) 上限 1,200万円 (下限 100万円)

③ 連合会(全国組合)等研修事業 上限 300万円 (下限 なし)

補助率:

補助対象経費の10分の6の範囲内

募集期間:

令和7年3月3日(月)~8月7日(木)

① 第1次募集:令和7年3月 3日(月)~3月31日(月)(必着)

② 第2次募集:令和7年4月 1日(火)~5月23日(金)(必着)

③ 第3次募集:令和7年7月 7日(月)~8月 7日(木)(必着)

詳細:

https://www.chuokai.or.jp/?page_id=1954

⑤東京都中小企業振興公社の給付する補助金

東京都中小企業振興公社は、さまざまな補助金・助成金を実施しています。

現在実施されている助成金は、以下の通りです。

- 展示会出展助成プラス

助成限度額:150万円助成率 :2/3以内

募集期間:2026年1月まで全10回に分けて募集。

要件:東京都内の本店又は支店で実質的な事業活動を引き続き1年以上行っている中小企業者(個人事業主も可)。(他、細かい要件あり)

市場開拓助成事業

助成限度額:300万円

助成率:1/2以内

募集期間:2025年の募集は未定です

要件: 東京都内の本店又は支店で実質的な事業活動を引き続き1年以上行っている中小企業者(他、細かい要件あり)

都道府県、市町村の展示会に対する補助・助成制度

都道府県や市町村単位で展示会に対する補助・助成を行う制度には以下があります。

東京

- 品川区展示会出展支援

助成限度額:国内出展30万円、海外出展60万円

助成率:2/3

申請期間:2025年4月以降で募集開始予定

詳細:https://www.mics.city.shinagawa.tokyo.jp/soshikikarasagasu/chushokigyoshiengakari/joseikin/171.html

- 中央区展示会出展支援

助成限度額:30万円

助成率:2/3

詳細:https://www.city.chuo.lg.jp/a0016/shigoto/kigyoushien/hojokin/tenjikaihojo.html

- 千代田区中小企業販路拡大事業支援補助

助成限度額:10万円

助成率:2/3

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 八王子市MICE開催助成金

助成限度額:500万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 東京都北区見本市等出展支援事業

助成限度額:国内25万円、海外30万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年2月28日(金)(上限に達し次第終了)

大阪

- 大阪府大規模展示商談会活用事業(出展支援事業)

国内で開催される大規模な展示商談会を活用し、販路開拓をめざす大阪のものづくり中小企業に対して、販路開拓に必要な技術や知識等を習得するための講習会と出展に対する経費補助を行います。

助成限度額:25万円

助成率:1/2以内

募集期間:2025年4月ごろ詳細告知予定。

要件:大阪府内に事務所、事業所がある中小企業で、業種が製造業またはソフトウェア業のものが以下の展示会のいずれかに出展した場合に補助する。

対象となる展示会

- 第ものづくりワールド [東京]

- メンテナンス・レジリエンス

- TOKYO2024/TECHNO-FRONTIER及び同時開催展

- 高精度・難加工技術展

- 表面改質展及び同時開催展

- ものづくりワールド [大阪]

- モノづくりフェア

- 高機能素材Week及び同時開催展

- オートモーティブワールド

- ネプコンジャパン及び同時開催展

- 東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025及び同時開催展

- メディカル ジャパン大阪

- [医療・介護・薬局 Week 大阪]

- 中小企業展示商談会出展支援事業費補助金

助成限度額:78万円

助成率:2/3

申請期間:2024年6月中旬受付開始予定

詳細:https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/shuttenshien/index.html

- 豊中市展示会等出展支援補助金

助成限度額:15万円

助成率:1/2

申請期間:2025年4月1日~2016年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 交野市産業振興事業補助金(工業振興事業/展示会・見本市等出展支援事業)

助成限度額:5万円

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 「がんばる岸和田」企業経営支援補助金

助成限度額:20万円

助成率:1/2

申請期間:2015年1月31日(金)必着

山口

- 下関市展示見本市等出展支援事業補助金

助成限度額:国内で開催される展示会5万円、国外で開催される展示会10万円

助成率:1/2

募集期間:通年

https://hojyokin-concierge.com/subsidies/1192

京都

- 福知山市農業者販路開拓事業補助金

助成限度額:25万円

助成率:1/2

https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/27/51368.html

奈良

- 香芝市商品開発・販路開拓等支援事業補助金

助成限度額:25万円

助成率:1/2

詳細:https://www.city.kashiba.lg.jp/soshiki/15/7113.html

熊本

- 熊本市展示会等出展支援事業補助金

助成限度額:20万円

助成率:1/2

申請期間: 令和7年(2025年)4月14日(月)~ 令和7年(2025年)9月12日(金)先着順

詳細:https://www.city.kumamoto.jp/kiji00363412/index.html - 見本市・展示会開催助成制度

助成限度額:30万円助成率:1/2

申請期間:随時(上限に達し次第終了)

福井

- 海外展示会等出展支援事業補助

助成限度額:120万円(3者以上)、30万円(組合・個社・個人)

助成率:1/2

募集期間:令和7年4月16日(水)~7月31日(木)17時必着

詳細:https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/sansei/exhibition2025.html

青森

- 六ケ所村特産品開発・6次産業化事業補助金

助成限度額:100万円

助成率:8割

詳細:https://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,19151,31,128,html

山形

- 鶴岡農産物等販路拡大チャレンジ支援事業補助金

助成限度額:25万円

助成率:1/2

詳細:https://hojyokin-concierge.com/subsidies/1561 - 鶴岡市がんばる中小企業応援事業補助金

助成限度額:100万円

助成率:1/2

募集期間:令和7年4月16日(水曜) ~ 令和7年5月20日(火曜)

詳細:https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/shokoshien/syouko_ganbaru.html

岩手

花巻市農商工連携事業補助金

助成限度額:200万円

助成率:1/2

申請期間:予算が尽きるまで

詳細:https://www.city.hanamaki.iwate.jp/business/norinchikusan/1000249/1008454/1014525.html- 宮古市産業振興補助金

助成限度額:100万円

助成率:4/5

申請期間:予算が尽きるまで。第1期から2期、3期と随時募集する可能性あり。

詳細:https://www.city.miyako.iwate.jp/gyosei/soshiki/sangyoshien_center/3/8590.html

秋田

- 海外展開推進関係補助金

助成限度額:40万円

助成率:1/2

詳細:https://www.city.akita.lg.jp/jigyosha/boeki-support/1007115.html

高知

- 事業戦略等推進事業費補助金

助成限度額:200万円(賃上げ加算の場合+100万円)

助成率:1/2

申請期間:2025年4月から2026年2月27日まで毎月末。

詳細:https://www.pref.kochi.lg.jp/press1/2025040100044/files/file_2025412112244_1.pdf

宮城

- 宮城県中小企業等再起支援事業補助金

助成限度額:100万円

助成率:2/3

申請期間:令和6年度の審査・交付完了後に募集を開始する予定。

詳細:https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/saiki.html

鹿児島

- ものづくり中核企業生産革新支援事業

助成限度額:1,000万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月上旬から下旬ごろ(予定)

詳細:https://www.pref.kagoshima.jp/af03/sangyo-rodo/syoko/shinko/r7chukakujizen.html

- 鹿児島市地域課題解決ビジネス支援事業補助金

募集期間:令和7年4月7日(月曜日)から同年5月9日(金曜日)まで

詳細:https://www.city.kagoshima.lg.jp/san-sousyutu/sougyou-startupshien/chiikikadaikaiketubusinesshojyokin.html

静岡

- 清水町中小企業支援補助金

助成限度額:10万円

助成率:1/2

詳細:https://www.town.shimizu.shizuoka.jp/chiiki/chiiki00262.html

大分

- 地域牽引企業創出事業

助成限度額:5,000円

助成率:組織力強化事業:2/3 ・競争力強化事業:1/2 ・機械等設備導入事業:1/2 ※事業により上限額の変動あり

詳細:https://pref.oita.jp/soshiki/14040/r7kenin.html

長崎

- 次世代基幹産業育成事業費補助金(航空機産業中核企業育成支援事業)

助成限度額:2,000万円

助成率:1/2(加減300万円)

詳細:https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/shigoto-sangyo/sangyoshien/koukuukishinnkou/672343.html - 長与町販路開拓支援事業補助金

助成限度額:5万円

助成率:1/2

詳細:https://webtown.nagayo.jp/kiji0035172/index.html

北海道

- 函館市コンベンション開催補助金

助成限度額:参加人数や規模によって異なる

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~3月31日(月)

- 白糠町商工業持続化等支援事業補助金

助成限度額:500万円

助成率:2/3

詳細:https://www.town.shiranuka.lg.jp/section/keizai/h8v21a000000pgyy.html

福島

- 二本松市新事業チャレンジ補助金

助成限度額:10万円

助成率:2/3

申請期間:2024年5月1日(水)~12月27日(金)

茨木

- 霞ヶ崎展示会等出展支援事業補助金

助成限度額:10万円

助成率:2/3

申請期間:随時(上限に達し次第終了)

栃木

- 宇都宮市コンベンション開催支援補助金

助成限度額:国内300万円、国際500万円

助成率:1/3

申請期間:随時(上限に達し次第終了)

群馬

- 桐生市展示会出展補助金

助成限度額:小規模企業20万円、中小企業15万円、海外展示会の場合30万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)

埼玉

- 羽生市新規事業チャレンジ補助金

助成限度額:10万円

助成率:2/3

申請期間:2025年4月1日(火)から12月26日(金)まで

詳細:https://www.city.hanyu.lg.jp/docs/2025033100013/ - 戸田市令和6年度展示会等出展支援事業補助制度

助成限度額:20万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~(上限に達し次第終了)

千葉

- 千葉市グリーンMICE開催支援補助事業

助成限度額:300万円他

助成率:1/2他

申請期間:2024年4月1日(月)~開催日30日前まで

- 船橋市工業振興支援事業補助金

助成限度額:15万円または1/3の少ない額

助成率:15万円または1/3の少ない額

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

神奈川

- 県内企業の国内展示会への出展支援(国内展示会出展助成事業)

助成限度額:30万円

助成率:1/2

申請期間:2025年6月27日(金)17時必着

詳細:https://www.kipc.or.jp/topics/information/domestic-expo-support-2025/ - 寒川町中小企業活性化事業補助金

助成限度額:30万円

助成率:4/5

申請期間:随時(事業完了から6か月以内)

新潟

- 燕市海外見本市出展サポート事業補助金

助成限度額:75万円

助成率:2分の1

目的:海外展開、販路開拓、販路拡大

申請期間:2025年4月1日~2026年1月30日

詳細:https://www.city.tsubame.niigata.jp/soshiki/sangyo_shinko/2/shien/seido/shienseido/9446.html

- 新潟市コンベンション開催補助金制度

助成限度額:展示面積平方メートルあたり250円×展示面積×日数=補助金額(上限350万円)

申請期間:2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 十日町市販路拡大支援事業補助金

助成限度額:5万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

- 糸魚川市展示会等出展支援事業

助成限度額:5万円、3社共同出展または海外25万円

助成率:2/3

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

長野

- 佐久市販路拡大支援事業

助成限度額:国内10万円、国外45万円

助成率:30%

申請期間:2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)

- 販路開拓助成金(小規模事業者の展示会等への出展を支援)

助成限度額:国内20万円、海外70万円

助成率:2/3

申請期間:2024年6月10日(月)~2024年6月28日(金)

岐阜

- 高山市コンベンション開催支援補助金

助成限度額:国内100万円、国際200万円

助成率:概ね会議参加者1人あたり1000円

申請期間:随時(上限に達し次第終了)

愛知

- 愛知県海外販路開拓支援事業補助金

助成限度額:50万円

助成率:3分の2

対象:東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、Aichi Sky Expo、ポートメッセなごやのいずれかで開催される来場者数が2万人以上のBtoB展示会

申請期間:2025年7月15日(火曜日) 募集開始、2025年8月29日(金曜日) 募集締切、2025年9月上旬交付決定

詳細:https://www.pref.aichi.jp/site/kanzei-portal/kaigai-expo.html

- 愛知県米国の関税措置の影響を受ける県内中小・中堅企業の国内・海外展示会への出展費用を補助

助成限度額:50万円

助成率:3分の2

対象:日本、米国以外で開催される展示会に関わる経費

申請期間:2025年7月15日(火曜日) 募集開始、2025年8月29日(金曜日) 募集締切、2025年9月上旬 交付決定

詳細:https://www.pref.aichi.jp/press-release/kanzei-portal/kanzei-hojokin.html

- 春日井市展示会出展事業助成金

助成限度額:50万円

助成率:対象経費の100分の50を乗じた額

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)

- 名古屋市見本市・展示会開催助成金

助成限度額:新規1000万円、拡張200万円

助成率:1/2

申請期間:実施の前年度9月末まで

- 東浦町中小企業活性化補助金

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~(上限に達し次第終了)

兵庫

- 姫路市ものづくり販路拡大支援事業補助金

助成限度額:国内40万円、国外100万円、オンライン20万円、アクリエひめじ10万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~12月末(上限に達し次第終了)

- 神戸市展示会開催助成

助成限度額:50万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

広島

- 広島市令和6年度見本市等出展助成事業

助成限度額:20万円

助成率:1/2

申請期間:2024年6月中旬~7月下旬

愛媛

- 西条市地域産業競争力強化事業費補助金

助成限度額:国内30万円、国外50万円

助成率:1/2

申請期間:2024年4月1日(月)~2015年3月31日(月)(上限に達し次第終了)

福岡

- 福岡市見本市等開催助成金

助成限度額:新規・大規模1000万円、拡張・中規模200万円

助成率:1/2

申請期間:2024年2月22日(木)~3月19日(火)(上限に達しない場合、延長)

既に募集を締め切っている展示会の補助金・助成金

募集を締め切っている展示会の補助金や助成金もあります。これらは、募集を再開するケースもあるので、チェックしてみてください。

①展示会等のイベント産業高度化推進事業|経済産業省

展示会等のイベント産業高度化推進事業費補助金は、先進的なサービスや技術など、新しいビジネスモデルに取り組む展示会やイベントにおいて、開催にかかる費用の一部を補助します。

展示会を主催することが条件で、出品者として参加する場合は対象外です。

補助上限額:1,000万円

申込期限:2022年9月6日(火)から、2022年9月30日(金)17時

次回の募集は未定です。

②JAPANブランド育成支援等事業|中小企業庁

JAPANブランド育成支援等事業は、新サービスや新商品の開発や、既存製品の改良などの取り組みに伴う経費の一部を補助します。

補助金額:500万円以内(下限は200万円)

申込期限:2022年6月20日(月)から2022年8月1日(月)17時

JAPANブランド育成支援等事業は、「ものづくり補助金(グローバル市場開拓枠の海外市場開拓(JAPANブランド)類型)」に統合されています。

ものづくり補助金14次締切:2023年3月24日(金) 17時から、2023年4月19日(水) 17時

③事業再構築補助金

事業再構築補助金は、中小企業や中堅企業を対象にした補助金制度です。

新分野への進出や事業転換などの大規模な事業の再編を支援します。

申請して採択された際には、中小企業は最大1億円、中堅企業では1.5憶円の補助金を受けられます。

電子申請システムでのみ申請を受け付けており、その際には、GビズIDプライムアカウントの取得が必須です。

事業再構築補助金の募集期間は、以下の通りです。

公募開始:2025年1月10日

申請締切日:2025年3月26日18:00まで

④市場開拓助成事業|東京都

市場開拓助成事業は、新規取引先の開拓や販路開拓のため、展示会に出展する費用の一部を助成します。

助成の対象となる商品は、2022年5月31日時点で商品化が完了しており、販売が可能な状態にある自社の商品です。

補助金額:300万円

申込期限:2022年4月25日(月)10時から、2022年5月19日(木)17時

Jグランツの電子申請:2022年6月10日(金)10時から、2022年6月23日(木)17時

次回の募集は未定です。

⑤専門展示会出展助成金|島根県

専門展示会出展助成金は、販路拡大を目的として展示会への出展に伴う費用の一部を支援する助成金です。

島根県内に事務所・事業所がある中小企業者が、島根県外の国内で開催する展示会を対象としています。

補助金額:30万円(承認企業は90万円)

申込期限:2022年4月1日から、2023年3月31日

次回の募集は未定です。

補助金・助成金を受け取るまでの手順

補助金や助成金は、申請をしただけで受け取れるわけではありません。

ここからは、補助金や助成金の探し方と、申請してから受け取るまでの手順について解説します。

補助金・助成金の探し方

補助金や助成金を探すには、インターネットで「都道府県名・展示会・補助金」で検索したり「市町村名・展示会・補助金」で検索したりするほか、都道府県や市町村のホームページをチェックする方法があります。

他にも、中小企業基盤整備機構が運営する「J-Net21」があります。

「J-Net21」は、中小企業経営者の課題解決をサポートするサイトです。

補助金・助成金の探し方については、下記でさらに詳しく解説します。

補助金・助成金の申請から受け取るまでの方法

補助金や助成金の種類によって差はありますが、始めは申請書を提出します。

このとき、事前エントリーが必要なこともあるため、申請する補助金や助成金の申請方法や資格についてはしっかりと確認しましょう。

申請をした後は審査を受け、審査に通ると交付決定通知が届きます。

交付が決定された場合、展示会が開催された後に、かかった経費の証拠書類を提出します。

補助金額が決定したら補助金請求書を提出すると、その後補助金が振り込まれます。

展示会に使える補助金・助成金の探し方について

展示会で使える補助金・助成金には、多くの種類があります。さまざまな特徴・条件を持つ補助金・助成金のなかから、自社にマッチしたものを選ぶには、基本的な探し方を確認するのがポイントです。以下では、補助金・助成金の探し方を解説します。

まずは補助金・助成金に関する情報収集から始める

補助金・助成金を探す際には、まず関連する情報収集から始めましょう。補助金・助成金についての情報は、基本的にインターネットを経由して確認できます。今現在どのような補助金・助成金制度に申請できるのか、過去にはどんな補助金・助成金があったのかと言った情報を集めて、データ化する方法がおすすめです。

探し出した補助金・助成金制度ごとに申請条件や期日をチェックし、エクセルの表などにまとめるとよいでしょう。複数の補助金・助成金の情報をまとめた表を自作することで、自社に合った制度を比較検討しやすくなります。

国や自治体のホームページをこまめにチェックする

補助金・助成金を探す時には、国や自治体のホームページをこまめにチェックすることも重要です。補助金・助成金に関する情報は、随時更新されています。毎年実施されている補助金・助成金制度も、年度ごとに詳細な情報がホームページで公開されます。

昨年とは異なる内容になっている可能性もあるため、過去の情報ではなく最新の情報をチェックするように心がけましょう。気になる補助金・助成金制度のホームページはまとめてブックマークし、簡単に更新を確認できるように備える方法がおすすめです。

補助金・助成金制度は先で紹介したように多数あるため、まとめて更新状況を把握できる体制作りが重要です。

「J-Net21」を活用して探す

補助金・助成金を探す際には、「J-Net21」を活用するのもおすすめです。「J-Net21」とは、中小企業経営者の課題解決をサポートするための、最新の支援情報や事例を紹介しているサイトです。課題別に必要な情報を掲載したり、地域ごとの支援情報のヘッドラインを完備していたりと、便利な情報発信サイトとなっています。

「J-Net21」では、補助金・助成金についての最新情報も簡単にチェックできます。支援情報ヘッドラインから補助金・助成金の情報を検索すれば、最新の動向をすぐに確認可能です。補助金・助成金情報のほかにも、経営に役立つ情報収集なども同時に進めたい場合には、「J-Net21」の活用を検討してみましょう。

展示会に関する情報を収集する機会も定期的に設ける

補助金・助成金の情報だけでなく、展示会に関する情報収集を定期的に行うのもポイントです。展示会についての情報発信を行っているサービスが、補助金・助成金に関する詳細を説明するケースも多いです。関連サービスやサイトをブックマークしたり、SNSに登録したりしておけば、スムーズな情報収集が進められるでしょう。

展示会に関する情報収集は、単純にノウハウの蓄積にもつながります。出展準備の方法を学んだり、展示会を成功させるコツを把握したりといったことも可能になるため、展示会に初参加する企業や、出展に向けて本格的な準備を進めたい企業は、補助金・助成金の情報に加えて展示会の情報も収集するのがおすすめです。

補助金・助成金の担当者を設定する

補助金・助成金に関する業務を行う専任の担当者を設定し、情報収集や手続きなどを任せるのも1つの方法です。自社にマッチする補助金・助成金を探し出し、申請手続きまで済ませるには、長いプロセスが必要です。

複数人で対応していると、誰がどこまで対応したのかがわからなくなり、期日までに申請が間に合わないケースも考えられます。そこで補助金・助成金の担当者を決めて、最新の情報獲得から実際の申請までの流れを、一元化することがおすすめです。担当者がわかっていれば、進捗確認もスムーズに行えます。

補助金・助成金の情報収集・申請が滞るリスクを回避しやすくなるため、社内から担当として業務を遂行できる適任者を探し出しておくとよいでしょう。

補助金・助成金の申請サポートを活用する

補助金・助成金の情報を収集し、申請まで済ませるには意外なほど手間と時間がかかります。通常の業務を進めつつ、同時に補助金・助成金に関する対応を行う場合、従業員の負担が大きくなる可能性も懸念されます。そこで補助金・助成金の申請をサポートしてくれるサービスを活用し、負担を抑えるのがおすすめです。

展示会の補助金・助成金についてのアドバイスを受けたり、申請代行を依頼したりすることで、スムーズな対応が可能となります。補助金・助成金制度を活用したことがない場合、自社ですべて内製するのが難しくなる可能性があります。

そういった場合には積極的に補助金・助成金の申請サポートを活用して、プロに任せてしまう方法を実践してみましょう。

展示会営業(R)コンサルタントの清永がもっとも信頼する友人が運営しているビジネス処方箋では、補助金申請のサポートを行っています。ビジネス処方箋の補助金申請サポートのスタッフは全員が中小企業診断士の資格を保有しており、通常の補助金採択率が30〜40%であるのに対し、ビジネス処方箋がサポートすることで80%という高い採択率を実現しています。30分間の無料相談も行っておりますので、補助金の活用をお考えの方は、ビジネス処方箋無料相談受付フォームからご相談されることをお奨めします。

展示会に使える補助金・助成金の選び方について

展示会に使える補助金・助成金を選ぶ際には、いくつかの方法・コツがあります。選び方もチェックしておくことで、スムーズに補助金・助成金の申請まで進められるでしょう。以下では、展示会に使える補助金・助成金の選び方を解説します。

対象事業者の項目を確認してマッチする補助金・助成金を選ぶ

展示会に使える補助金・助成金を選ぶ際には、まず対象事業者の項目を確認しましょう。対象事業者に自社が該当することを確認したうえで、申請方法などの詳細をチェックしていくのが基本です。申請の準備を進めてから、自社が対象事業者でないことがわかると、そこまでにかけた手間と時間が無駄になります。

補助金・助成金の対象事業者であるかどうかは、最初に確認しておきましょう。

余裕を持って応募できる補助金・助成金を選ぶ

期日に余裕のある補助金・助成金を選ぶのも、1つのコツです。申請期日が迫っている補助金・助成金制度を利用する場合、計画的に準備ができない可能性があります。準備が不十分だと採択されない可能性が高まり、結果的に最初から補助金・助成金を探し直しになるケースも懸念されます。

時間をかけて情報収集や申請の準備ができるように、応募期日をチェックして余裕のある補助金・助成金制度を選ぶのもおすすめです。

対象経費を参考にして補助金・助成金を選ぶ

補助金・助成金を選ぶ際には、対象経費について確認しておくのも重要です。補助金・助成金によって、対象経費の種類や補助される金額の上限が変わります。展示会の出展・準備に必要な経費のすべてが対象になるとは限らないため、対象経費の詳細を確認して計画的に利用することがポイントです。

展示会に使える補助金・助成金の対象経費には、出展手数料・会場使用料・展示の装飾に使った経費・出展する商品の運搬費・オンライン展示会への出展費用・会場への移動費・展示会参加の際にかかる宿泊費などがあります。

なるべく広い範囲が対象になっている補助金・助成金を選ぶことで、経費を抑えて展示会へ参加できるでしょう。

有名な補助金・助成金を優先して選ぶ

展示会に使用できる補助金・助成金は、知名度で選ぶのも1つの方法です。有名な補助金・助成金であれば、特徴や申請手順などに関する情報を収集しやすいです。実際に補助金・助成金を活用した事例も把握できるため、スムーズに必要な対応を済ませられるでしょう。

補助金・助成金の利用経験がまだない場合には、有名な補助金・助成金を優先して選ぶのもおすすめです。

補助金・助成金に詳しいサービスを活用して選ぶ

展示会の補助金・助成金を利用する際には、詳細を把握しているサービスを活用して選ぶ方法もあります。補助金・助成金の申請支援を行っているサービスや、展示会の出展・開催を支援しているサービスを活用することで、補助金・助成金に関する情報収集と最適な選択ができる可能性が高まります。

困ったことやわからないことがあっても、すぐに相談して解決できるため、展示会の補助金・助成金に詳しいサービスをこの機会にチェックしてみるのもよいでしょう。

展示会の補助金・助成金に関する4つの注意点

展示会の補助金や助成金を受ける際には、注意する点が4つあります。

ここでは、4つの注意点について詳しく紹介します。

①支払いは展示会終了後である

補助金や助成金の申請が採択されたとしても、展示会の開催前に現金で補助金や助成金が得られる訳ではありません。

補助金や助成金が得られるのは、展示会の開催後のため、開催時点では展示会の参加費用を全額自社で準備する必要があります。

補助金や助成金を元手に展示会に参加しようとすると、費用が捻出できない危険性がありますので注意してください。

②対象事業所であることを確認する

補助金や助成金を申請する際には、自社が対象事業所であるかを確認しましょう。

補助金や助成金ごとに、対象となる事業所の条件が異なるためです。

また、各都道府県での補助金や助成金は、その地域内に本社や事務所があることが条件とされる傾向があります。

③市区町村でも補助金・助成金が出る可能性がある

補助金や助成金は、行政や都道府県だけでなく、市区町村でも実施しています。

そのため、別の制度で審査に落ちても、他の制度に申請した際には採択される可能性もあります。

ただし、市区町村の制度では金額の少ないことがあるため、申請する際にはしっかりと金額を確認しましょう。

④補助金・助成金をもらうためには審査がある

補助金や助成金を申請しても、必ず採択されるわけではありません。

予定枠が埋まり、募集が締め切られたり、審査に通らなかったりするためです。

そのため、申請する際には各項目をしっかりと確認し、応募が開始されたら早めに申請することをおすすめします。

まとめ

展示会に対する助成金は、展示会の開催後に振り込まれます。そのため、自社のサービスや商品を紹介する展示会に参加するには、展示会の前に参加費用を全額準備しなければなりません。

また、補助金や助成金には制度ごとに対象の事業者となる条件が定められていたり、予定枠が設定されていたりします。

申請する際には、自社が対象事業所であるかを確認し、余裕をもって申請をしましょう。

中小企業支援機関様や展示会主催者様向けに、展示会で成果を出すノウハウをお伝えする講演を承っております。

詳細はこちらからご覧ください。

中小企業支援機関様・展示会主催者様向け講演の詳細はこちらをクリック

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

コロナ禍において、Web上で開催し非接触で完結するオンライン展示会が注目を集めました。本記事では、オンライン展示会と従来の(リアル)展示会の違いやメリット・デメリットなどを解説します。

オンライン展示会とは

オンライン展示会とは、インターネット上で開催される新しいスタイルの展示会です。従来の展示会と同様に製品やサービスを紹介する場ではありますが、参加者は会場に足を運ぶ必要はなく、パソコンやスマートフォンなどのデバイスを利用し、好きな場所から参加できます。

オンライン展示会は、以前からありましたが、特に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、出展する企業、来場するビジネスパーソンが増え、注目されました。コロナウィルス感染症が収束しても、出展者・参加者の地理的な制約を克服できるオンライン展示会は、企業の販路開拓、ビジネスパーソンの情報収集の場として定着していくものと思われます。

オンライン展示会とリアル展示会の違い

オンライン展示会とリアル展示会の違いは、主に下記の3点です。

- 参加方法

オンライン展示会では、地理的な制約がありません。パソコンやスマートフォン、タブレットがあれば世界中どこからでも参加できます。一方、リアル展示会では、参加者は開催場所に出向く必要があります。 - 展示方法

オンライン展示会では、オンライン上で出展商材の訴求をします。参加者は画面を通して商材を見ます。サイズや質感を正確に伝えるには、比較するものを用意したり、活用シーンを動画にするなど工夫が必要です。一方、リアル展示会では、参加者は商材を五感を使って体感できます。

- 獲得できるリードの質や数

リアル展示会では、付き合いで来場した人や購入の余地はないけれどたまたまブースに立ち寄る人もいます。それに比べてオンライン展示会では、その商材に高い関心を持った人が集まりやすくなるので、質の高いリードの獲得が見込めます。また会場の規模や場所による参加者の制約が少ないため、多くのリード数を獲得することも期待できます。

オンライン展示会の主な種類

オンライン展示会には、さまざまな種類があります。具体的な種類とそれぞれの特徴をチェックすることで、自社に最適なオンライン展示会を計画しやすくなるでしょう。以下では、オンライン展示会の主な種類を紹介します。

単独開催型のオンライン展示会

自社だけで開催するオンライン展示会は、「単独開催型のオンライン展示会」に属します。参加する企業が自社だけとなるため、オンライン会場のレイアウトやデザインなどを、自由に決定できるのが特徴です。また、競合同時に出展する他社のことを気にする必要がないため、アピールしたいポイントに集中できるメリットもあります。

一方で、自社だけで宣伝や集客を行う必要があるため、コストがかかりやすい点がネックです。準備段階で成功につながる企画を立てられなかったり、マーケティング活動につまづいたりすると、オンライン展示会の成果が得られない可能性もあります。

まだオンライン展示会を経験したことがない場合には、より準備が難しくなるため、最初は後述する合同開催型のオンライン展示会から始めるのがおすすめです。

合同開催型のオンライン展示会

複数の企業で1つのイベントを作り上げる方式が、「合同開催型のオンライン展示会」となります。主催となる他社のオンライン展示会企画に出展したり、協力して展示会を運営したりするケースが基本です。宣伝や集客を複数社で実施できるため、多くの顧客へのアプローチに期待できるのが強みです。

自社のブランディングも兼ねて出展したい場合や、可能な限り多くの顧客へのアピールを目的とする場合には、合同開催型のオンライン展示会がおすすめです。一方で、合同開催型のオンライン展示会は、自社の商品・サービスのアピールが難しいという難点があります。

多くの企業が出展しているため、上手くPRできないと数に埋もれてしまうケースが懸念されるでしょう。自社への集客力を高める方法を考案し、有効なアピールを実践していくのがポイントです。

オンライン展示会の方法

オンライン展示会で自社商品・サービスを紹介する際には、さまざまな方法から手法を選択できます。具体的にどのような方法があるのか確認し、自社商品・サービスと相性がよいものを選ぶのがコツです。以下では、オンライン展示会における主な方法・手法について解説します。

3DCGブースを使った方法

オンライン展示会では、「3DCGブース」を活用するケースが多いです。3DCGブースとは、3DCGの技術を使って顧客が実際に展示会場を見て回るようなかたちを提供する方法です。リアルに近い環境を整備できるため、展示物の迫力などを伝えやすい点がメリットになります。

臨場感が強いので、展示会の熱気が高まりやすい特徴もあります。オンライン展示会の弱点である「商品のサイズや見た目を伝えづらい」という点も、3DCGブースならある程度の改善が見込めます。一方で、3DCGブースの制作にはコストがかかり、技術的なハードルが高い点がデメリットです。

360°画像ブースを使った方法

「360°画像ブース」を使ったオンライン展示会も、主流の方法の1つです。360°画像ブースとは、ブースを360°の画像を使って公開する方法です。パノラマカメラを使って撮影した画像を使用し、参加者が自由に周囲360°を見回せる環境を構築します。

3DCGブースほどではありませんが、360°画像ブースも強い臨場感とリアル感を演出できるのが特徴です。自社ブース全体を上手く活用できれば、多くの情報をオンライン展示会を通じて提供することも可能です。コスト面も安いので、バランスのよい方法だと言えるでしょう。

一方で、360°画像ブースを意識したブース環境や展示方法にしないと、そのメリットを活かせません。360°全部を活用できるように、商品の見え方やアピール方法を細かくチェックする手間がかかる点はデメリットです。

2Dブースを使った方法

「2Dブース」とは、ブースの写真や自社商品・サービスが掲載されている画像を用意し、そのなかにリンクを設置するオンライン展示会の手法です。参加者は表示される画像から興味の引かれるものをクリックし、直接商品・サービス紹介のリンクや動画サイトなどへアクセスします。

オンライン展示会のWebサイトにリンク付きの画像を配置するだけなので、手間とコストを抑えて商品・サービスのアピールが可能です。特別な技術も必要ないため、内製で済ませられる点も魅力でしょう。一方で、上記で紹介した方法と比較すると没入感を得られないため、参加者によっては早期離脱の可能性が懸念されます。

ウェビナー型による方法

ウェビナーとは、「Webセミナー」の略称です。オンライン環境を使って商品の説明や紹介を行い、魅力を伝えるのがウェビナー型に分類される方法です。ウェビナーへの参加は簡単で、開催中の会場にアクセスできるURLをクリックするだけとなります。

手軽に企業の商品・サービスに関する情報を得られるため、多くの顧客を呼び込める可能性が高いのが特徴です。インターネット環境だけで参加が可能なので、幅広い層を呼び込むチャンスとなります。

一方で、ネット環境によっては映像が止まるなどの問題が発生したり、長時間の説明に参加者の集中力が続かなかったりする点がデメリットです。

オンライン展示会のメリット・デメリット

オンライン展示会は、非接触で完結するメリットから需要が高まりました。一方、非接触であることのデメリットもあります。主なメリット/デメリットをご紹介します。

メリット | デメリット |

|---|---|

距離の制約がないため、集客の幅が広がる | 気軽に参加できるからこそ離脱されやすい |

人件費・会場使用料・広告費が削減できる | 商材の訴求方法の幅が狭くなる |

デジタルなので参加者のデータの収集・分析がしやすい | 手に取って実感・体験してもらえないため商品やサービスの訴求が難しい |

個別チャット等を導入することで関心の高いリードを把握しやすくなる | インターネットに不慣れな世代をターゲットにしにくい |

オンライン展示会ならではの特徴とは?

上記のメリット・デメリットを踏まえることで、オンライン展示会ならではの特徴や魅力が見えてきます。オンライン展示会の機会を有効活用するためにも、独自の特徴について考えておくのも重要です。以下では、オンライン展示会ならではの特徴について解説します。

リアル参加が難しい顧客ともアプローチが取れる

オンライン展示会なら、当日にリアルでの参加が難しい顧客ともアプローチが取れます。会場が遠方にある顧客も対象になるため、多くの人に商品・サービスの情報を伝えられるでしょう。リアルの展示会は開催日と時間が限定されるため、そもそも参加を諦めざるを得ない人が出てしまいます。

その点、オンライン展示会ならインターネット環境があれば、簡単に参加が可能です。オンライン展示会への参加を訴求することで、これまでアプローチできなかった新規層の開拓につながる可能性もあるでしょう。

従業員の確保や育成にかかるコスト削減が可能

オンライン展示会は、従業員の確保や育成などにかかるコストを削減できます。リアルの展示会を成功させるには、ブース運営や準備に必要な従業員を確保したうえで、知識・技術を学ばせなければなりません。育成にかかるコストは決して安くないため、状況によってはコストパフォーマンスが悪くなる可能性もあるでしょう。

オンライン展示会とリアル展示会の同時進行も検討される

オンライン展示会は、リアル展示会との同時進行も検討できます。リアル展示会の状況をオンラインで配信することで、より多くの顧客にアピールが可能です。リアルタイムで状況をオンライン上に公開できるため、リアル参加者への訴求にもつながります。

相乗効果によって、展示会の成果を高められる可能性に期待できる点も、オンライン展示会の魅力になるでしょう。

オンライン展示会に応用できるテクノロジーの発展にも期待される

オンライン展示会は、まだ歴史が浅いイベント形式です。そのため今後テクノロジーが発展していけば、より快適で効果的なオンライン展示会が開催できるようになる可能性もあります。将来性を考慮すると、早いうちからオンライン展示会の方法を確認しておくのもおすすめです。

オンライン展示会に使えるプラットフォームも充実しはじめているため、現時点でもさまざまな技術を活用した手法が広まりつつあります。今後の展開に注視して、オンライン展示会の進化に期待するのもよいでしょう。自社の目的とオンライン展示会の技術レベルがマッチしたら、率先して導入することが検討されます。

オンライン展示会の開催方法

オンライン展示会はリアル展示会と異なり、リアルな会場がないので、商品や機材を搬入しセッティングをする必要はありません。その代わり、オンライン展示会ならではの準備があります。

ここでは、オンライン展示会の開催の流れを5つのステップに分けて解説します。

目的やコンセプトを設計する

まず初めに展示会の目的やコンセプトを決めます。

オンライン展示会では、リアル展示会のようにたまたま立ち寄ってもらえることはありません。ターゲット層に興味を持ってもらい、オンラインブースを閲覧してもらう必要があります。そのためには、コンセプトを明確にしアピールすることが重要です。

また、オンライン展示会出展の目的とその成果を測る指数もこの段階で設定します。オンライン展示会への出展を通して何を得たいのかを明確にしましょう。

このステップはオンライン展示会出展全体の土台であるため、全工程で最も重要なポイントといえます。

※コンセプトのつくり方は、「出展コンセプトを練り上げる4つの質問とは?」もご覧ください。

※目標設定は、「展示会で成果を出す目標設定法」もご参照ください。

オンライン展示会に必要なツール類

展示会の詳細な計画が決まったら、オンライン展示会に必要なツール類を用意しましょう。

オンライン展示会ツールにはいくつか役割があり、主な機能は以下の通りです。

- プラットフォーム

ここでの「プラットフォーム」はリアル展示会でいうと「会場」にあたります。アプリやWebサイトなど、参加者がアクセスする場所です。オンライン展示会の主催者が用意することが一般的です。 - コンテンツ

画像や動画、PDF資料などの自社商材の魅力をアピールできるコンテンツを用意しましょう。 - インタラクティブな機能の提供

リアルに対面しないオンライン展示会では、出展者側と参加者がコミュニケーションを取るためのチャットやビデオ会議機能があることが望ましいです。主催者側が用意することが一般的です。 - データの収集

参加者の情報を登録するフォームや行動ログを解析する機能は、展示会の成果を測り今後のマーケティングの方針を決定するために役に立ちます。主催者側が用意することが一般的です。

集客を行う

次は集客です。

集客には、主催者が集客した来場者を自社ブースに立ち寄らせるためのものとオンライン展示会自体に来場してもらうためのものがあります。

主催者が集客した来場者を自社ブースに立ち寄らせるための集客

オンライン展示会の主催者が集客した来場者に自社ブースに立ち寄ってもらうために、来場者を惹きつけるキャッチコピーやクリックしたくなるサムネイル画像を用意しましょう。

※キャッチコピーのつくり方は「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

オンライン展示会自体の来場してもらうための集客

オンライン展示会には、自ら集客しなくても、主催者が集客した参加者が一定数存在するものの、オンライン展示会場で開催される著名人のセミナー目当ての方も多く、出展するだけではかなか自社ブースに立ち寄ってもらうことはできません。そこで、商談中客や休眠客にオンライン展示会の出展をメールなどで告知しましょう。オンラインブース来場特典を設けるなどの工夫をすることで反応率を高めることができます。

スタッフの確保を行う

オンライン展示会でもスタッフの確保は必要です。ただし、オンライン展示会では会場の設営に人員を割く必要がありません。来場者のチャットに対応するスタッフなど、最小限のスタッフで進行できます。

顧客へアフターフォローを行う

展示会終了後に、お礼メールやアンケートメールの送付や、アポの打診などアフターフォローを行います。

展示会は終わってからが本番なので、このアフターフォローは非常に重要です。アフターフォローで、どのような特典企画を用意し、誰にどのようにアプローチをかけるのかをコンテンツの制作や集客と並行して事前に決定しておきましょう。

※お礼メールについては、「展示会のお礼メールはこう書く」や「展示会お礼メールのポイント」もご参照ください。

※特典企画については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

オンライン展示会を開催するときの注意点

ここまでお読みいただきご理解いただけたでしょうが、オンライン展示会とリアル展示会の開催は同じ展示会といえど大きく異なる点がいくつもあります。ここからはオンライン展示会ならではの注意点を3点ご紹介します。

利用するオンライン展示会ツールが自社に合っているか

コロナ禍においてオンライン展示会の需要が高まった結果、多くの展示会ツールが開発されました。選択肢が増えることはよいことですが、どれが自社に合うのか迷ってしまいます。

展示会ツールからどどのオンライン展示会に出展するかを決定する際には、次の3点を指標として選ぶことをおすすめします。

- 利用したい機能がそろっているか

搭載されている機能はツールによって異なります。必要な機能を事前に洗い出しておきましょう。 - 展示会の規模にあっているか

各ツールごとに同時接続人数の上限が設定されています。それを上回ってしまうとシステムがダウンしたり、大幅な遅延が発生したりしてしまいます。予想来場者数とツールの想定利用者数が一致しているかを念のため確認しましょう。

- 自社の営業方法にあっているか

オンライン展示会では、こちらから営業をかけてブースに呼び込むことはできません。そのため、オンラインブースに立ち寄ってくれた参加者の満足度をいかに高めるかがリアル展示会より一層重要です。来場者に対する事前アンケートを共有できるか、双方向のビデオ通話ができるかなど、自社の営業の強みを発揮できる機能が備わったツールを利用しましょう。

リアル展示会よりも費用が高くなる可能性もある

前述したように、リアル展示会のように、ブース設置費用や人件費が削減できることがオンライン展示会のメリットの1つです。しかし、利用するツールや紹介する商品によっては、たとえば、動画制作費用が高額になるなどによって、リアル展示会よりも費用が高くなる危険性もあります。費用対効果を計算して、オンライン展示会への出展を検討しましょう。

参加者がその場で、商品の良さを実感できない

オンライン展示会の大きなデメリットは参加者が商品を手に取ったり、サービスを体験できないことです。そのため、商品をどのようにアピールするかを考えることは最も重要なポイントです。たとえば、ライブチャット機能を利用し、参加者の疑問を即座に解決することで商品を体験できない欠点を補うなどは解決策のひとつです。目的と出展コンセプトを明確にしてオンライン展示会出展の準備を奨めましょう。

まとめ

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、人が集まるイベントが軒並み中止となる中、オンライン展示会はその需要を伸ばしてきました。感染症が収束しても、出展者・参加者の地理的な制約を克服できるオンライン展示会は、企業の販路開拓、ビジネスパーソンの情報収集の場として定着していくものと思われます。場所の制約なく参加でき、費用も抑えられるメリットを考えると、商品やサービスによってはオンライン展示会の方が費用対効果が高いケースもあります。アピールしたい商品やサービスとオンライン展示会の相性を考え、適した方法を選択しましょう。

オンライン展示会については、こちらの記事:オンライン展示会とは?メリットや出展方法、

※本記事では、自社とは別の主催者が開催する合同オンライン展示会について記載しましたが、自社が主催者となって単独で行う自前オンライン展示会という手法もおすすめです。詳細は、「費用ゼロでできる自前オンライン展示会」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会に出展する際の準備は非常に重要です。本記事では、事前準備から当日の流れ、終了後のについて説明します。

展示会準備のスケジュール5ステップ

展示会の準備は、多岐にわたり、社内、社外の協力を仰がなければならないため、骨が折れるイメージがあります。しかし、1工程ずつ要点を押さえていけば、比較的容易に進めていくことができます。

この章では、展示会を準備する際の手順について解説します。

①〜6か月前まで|企画の立ち上げ・展示会選定・申し込み

まずは社内での準備からスタートします。

展示会当日から6ヶ月前までに、社内で展示会出展の企画を立ち上げましょう。

※展示会企画書については、「通る!展示会企画書はこう書く」もご参照ください。

企画段階での内容の練り上げは、展示会で成果を出すために非常に重要です。

展示会出展の目的としては以下を設定するとよいでしょう。

- 売上アップ

- 新規顧客の獲得

- 商材の拡販

- 企業のブランディング

- 取引先、パートナー企業との関係強化

また、目標としては、以下のようなものになるでしょう。

- 名刺獲得数

- アンケート獲得数

- メルマガ登録数

- YouTubeチャンネル登録数

- 特典企画エントリー数

- 展示会後のアポ数

- 案件化数

- 受注数

展示会出展の目的や達成したい目標、出会いたい相手が多く来場するかどうか、出展する商材と親和性の高いテーマかどうかなどの要素から展示会を選定し、申し込みを進めます。

※出展展示会の選び方は、「成果が出る展示会の選び方」もご参照ください。

早ければ開催の1年前から募集をかけている展示会もあります。早め、早めで準備を進めていきましょう。

②〜3か月前まで|出展に必要なブース・備品・スタッフを準備し集客する

出展のスケジュールが決定したら、次に出展コンセプトの策定に入りましょう。

※出展コンセプトのつくり方は、「出展コンセプトを練り上げる4つの質問とは?」もご覧ください。

ブースの場所は展示会ごとに決定方法が異なります。先着順で決定されることもあれば、参加企業がすべて確定した後に主催者がブースを割り振ったり、人気の場所は抽選になったりすることもあります。展示会によっては、ブースの2面が開放した角小間ブースを選ぶ際には、別途費用がかかるケースもあります。角小間は、多くの場合、成果を出しやすいケースが多いです。別途費用が発生しても極力角小間を押さえるようにしましょう。

また、社内のメンバーのうち、当日のブース接客は誰が担当するのかという当日の人繰りも大まかにはこの段階で決めておきましょう。

③〜1か月前まで|出展ブースレイアウト・制作物・スタッフの微調整

出展1ヶ月前までにブースレイアウトが完成し、制作物や準備物が全て揃っている状態が理想です。

残りの期間は万が一の事態に備える期間としておくことが望ましいでしょう。

準備した什器や制作物は、あらかじめ会場に搬送しておく必要があるため、搬送の申請書を会場宛に提出します。

実演や商材の説明に関しては、当日の接客スタッフ同士でロープレをするなどして練習をしておきましょう。

展示会が遠方で行われる場合は、スタッフの移動手段や宿泊先の確保も必要です。

④〜前日まで|出展ブース設営・備品搬入・スタッフの最終確認をする

多くの場合、開催前日には展示会場に入ることができます。現地での最終確認は、前日までに済ませておきましょう。

現地では、ブースの設営に関する不備や、不足している備品がないかなどをチェックします。

来場者数が少ないときと多いとき、それぞれの場合における導線の確保やスタッフの立ち位置にも配慮しておくと、当日の接客もスムーズです。

※スタッフの立ち方の詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

当日のスタッフと最終打ち合わせをして、様々な場面を想定しながらリハーサルをし、流れを再確認しておきます。

会場全体の配置も確認しておくとよいでしょう。

⑤当日|スタッフ点呼・配布物や機材確認・来場者の対応

当日の朝にはあらためて、備品や機材の最終確認をします。スタッフの点呼を済ませた後は、当日の流れについて不安な点がないかを共有し合いましょう。

当日のブース対応では、来場者が少ない時間帯と多い時間帯の波があります。来場者が少ない時間帯はブース内に留まらず、他ブースへのあいさつ回りやレギュレーションの範囲内でのチラシ配りなど、スタッフを配置換えをすることも想定しておくとよいでしょう。また、ブースが閑散としている時間帯は、スタッフが、「さくら」として来場者のふりをするのも効果的です。人が人を呼び、賑わっている繁盛ブースをつくることを念頭に置いて行動しましょう。

展示会終了後の準備|費用対効果を高める方法3つ

展示会で出会った来場者との接点を、その後どのように活用するかは、展示会の成果に直結する最も重要なポイントです。

来場者の内、見込み度が高い方からは、名刺を交換したり、アンケート記入を促すなどし、連絡先をもらっておきましょう。

※名刺交換については、「展示会での名刺交換のコツ」もご覧ください。

つづいて、来場者へのアプローチや情報分析の仕方を紹介します。

①来場者へのお礼メール送信

展示会終了後は、来場者に対してお礼のメールを送信しましょう。

展示会での印象が薄れないうちに送信することが重要です。当日もしくは翌日に送ることがおすすめです。

この際、定型文であることを感じさせない文章を作成することがポイントです。

定型文と分かってしまうと読み飛ばされる可能性が高いため、せっかくのメール送信が意味をなさないことがあります。

来場者の業種や職種固有の内容やブースで受けた質問に回答する文章なら、来場客が「自分宛てである」と考えやすいでしょう。

※お礼メールについては、「展示会のお礼メールはこう書く!」もご覧ください。

②アンケート集計・分析

展示会では、無数の来場者の中から見込み客になり得る人物を見極め、アプローチすることが重要です。

来場者の意図や要望を掴むことができるアンケートを入念に作成しましょう。

記入後のアンケートは集計・分析をして、見込み客の分類・セグメントに活用してください。

従来は紙媒体でのアンケートが主流でしたが、最近では集計の手間が少ないオンラインアンケートも活用されています。

※アンケートについては、「展示会アンケートはこうつくる!」もご覧ください。

③反省点のまとめ

展示会の会期中は、毎日、夕礼を行い、スタッフ全員で当日の反省点や明日から改善できることについてまとめましょう。

以下の要素から意見を出すと、次回の改善点が見つけやすいといえます。

- 来場者への対応

- 隣接ブースの様子

- 設定目標と成果のギャップ

これらのほかにも、気になった要素があれば積極的に意見を上げることが重要です。

反省点・改善点を整理し共有しておくと、展示会の会期中に自社のブース対応がブラッシュアップされていく上、次回の展示会出展の際にも活用できます。次回の費用対効果を高めることにつながるので、記録として詳細情報を残すことをおすすめします。

【テンプレート付き】展示会の準備チェックリスト

ここまでの内容を踏まえ、展示会の際に社内で共有すべき準備項目の一覧表を、以下に作成しています。

展示会準備にお役立てください。

準備期間 | 準備項目 | 担当者 | 締切 | チェック欄 |

|---|---|---|---|---|

〜6か月前 | 出展候補展示会の選出 |

|

|

|

予算を組む |

|

|

| |

企画内容をまとめる |

|

|

| |

展示会の申し込み |

|

|

| |

展示会の目的・目標を決める |

|

|

| |

〜3か月前 | ブース設営などの外注先の選定 |

|

|

|

出展コンセプトを策定する |

|

|

| |

制作物準備(チラシ・タペストリー・アンケートなど) |

|

|

| |

スタッフの選定 |

|

|

| |

ブース装飾の決定・什器備品の発注 |

|

|

| |

ブース対応トークスクリプトの検討 |

|

|

| |

出展告知・休眠客等の集客方法の検討と実施 |

|

|

| |

〜1か月前 | ブース装飾・制作物発注(チラシ・アンケート・名刺など) |

|

|

|

搬入申請書提出 |

|

|

| |

スタッフの宿泊・交通手配 |

|

|

| |

ブーススタッフのロープレ |

|

|

| |

前日まで | 什器備品の搬入完了 |

|

|

|

ブース設営完了 |

|

|

| |

スタッフ最終打ち合わせ |

|

|

| |

当日 | ライト・BGM・モニターなどの機材確認 |

|

|

|

配布物の確認 |

|

|

| |

スタッフの体調管理 |

|

|

| |

終了後 | 来場者へのお礼メール送信 |

|

|

|

アンケート集計・分析 |

|

|

| |

反省点・改善点を社内共有 |

|

|

|

展示会の準備を成功させるコツ

展示会の準備を成功させるには、いくつかのコツを踏まえた行動が重要です。準備においてどのような流れが求められるのか、どんなポイントを理解しておくべきなのかを知ることが、結果的に展示会の効果を最大化します。以下では、展示会の準備におけるコツについて解説します。

①準備の流れを従業員全体と共有しておく

展示会の準備を始めるときには、まず全体の流れを展示会プロジェクトチームのメンバー全体と共有しておきましょう。展示会の準備についての情報を、上層部や担当者だけが把握している状態だと、スタッフが準備のために上手く動けなくなる可能性があります。

また、「なぜこの作業が必要なのか」が伝わらなくなり、モチベーションの低下を招くケースもあるでしょう。そのためまずは展示会の準備における基本的な流れを、参加するプロジェクトメンバー全員に対して伝える必要があります。

先に紹介した全体のスケジュールを公開し、どのタイミングでどんな作業が必要になるのかイメージしてもらいましょう。準備の流れはいつでも確認できるように、データ化しておくのも1つの方法です。

②展示会の準備に関する目標をこまめに設定する

展示会の準備時には、細かな目標設定も成功のコツになります。先に解説したスケジュールを見てもわかるように、展示会の出展にかかる準備は長期的に実施されます。そのため途中で具体的な方向性を見失ったり、作業の優先順位がわからなくなったりする可能性が懸念されるでしょう。

そこで展示会の準備に関する目標を複数設定して、適切な流れを維持できるように努めるのがおすすめです。「〇〇を完成させる」という目標を達成したら、すぐに「〇〇の準備を完了させる」といった目標に切り替えることで、無駄な時間を最小限に抑えられます。

プロジェクトメンバーが効率よく準備を進めるための指標にもなるので、展示会に参加するときには目標設定に時間をかけるのがポイントです。

③準備に必要なタスクを可視化する

展示会の準備時には、必要になるタスクを可視化するのも1つのコツです。先の解説通り展示会の準備は長期間実施されるため、やるべきことを明確にしておかないとスムーズな作業ができない可能性があります。

必要とされるタスクを可視化し、クリアしたものから順にリストから削除していくかたちを取ることで、効率よく展示会への参加準備を進められるでしょう。

タスクを可視化する際には、まずタスクの種類・項目をピックアップしてリストを作成します。そのうえで優先順位や期日を設定し、タスクとしてリマインド設定を行うのがポイントです。タスク管理ツールなどを用いることで、作業の確認忘れなどを防止できます。

簡単にタスク内容の可視化もできるため、関連ツールの導入も積極的に行うとよいでしょう。

④展示会に関する理解度を深める機会を設ける

展示会に関する理解度を深める機会を設けるのも、準備を成功させるコツです。展示会出展が初めての企業などは、不慣れな環境で上手く作業が進行しないケースも懸念されます。

特にスタッフが展示会の状況をイメージできていなかったり、参加のメリットを把握しきれていなかったりすると、準備作業の停滞を招くリスクがあるでしょう。そこでまずは展示会の理解度を深めるために、説明機会を設ける方法が考えられます。

社内で勉強会を開いたり、セミナーなどに参加して講習を受けたりと、さまざまなパターンで展示会への理解度を深めることが可能です。まずは具体的な方法を模索し、自社に最適なパターンを見つけ出すことがポイントです。

⑤従業員に準備の役割をきちんと割り振る

プロジェクトメンバー一人ひとりに対して、展示会の準備に関する役割を的確に割り振ることも成功につながります。準備に必要なスタッフ数を確保できても、それぞれに役割を提供できなければ、人材の有効活用ができません。結果的に集めた従業員を活用しきれず、準備も中途半端に終わるといったパターンも懸念されます。

まずは展示会の準備におけるタスクを管理し、スタッフごとに細かく割り振ることが重要です。スタッフも自分の役割がわかれば、自発的に行動してくれる可能性が高まります。それぞれのスタッフが最適な行動を取れるように備えるのも、展示会の準備を成功に導くきっかけになるでしょう。

⑥展示会の失敗パターンをチェックしておく

展示会に出展したけれど、上手く効果を得られなかったというケースは珍しくありません。そこで展示会の失敗パターンを事前にチェックし、内容を反面教師にして役立てる方法も考えられます。なぜ失敗したのか、どんな原因があったのかを把握できれば事前に問題の予防と対処が行えます。

準備の段階で失敗する可能性を下げられれば、当日も安定した展示会運営が可能となるでしょう。インターネットやSNSなども参考に失敗パターンを分析して、同じ轍を踏まないように備えるのもコツです。

⑦展示会の準備に関する注意点を確認する

展示会の準備を進行する際には、いくつか注意すべきポイントがあります。展示会の注意点を把握し、事前に備えができれば、自然と成功の確率が高まるでしょう。展示会準備の注意点については、以下で詳しく解説しています。実際に展示会の準備を始める前に、注意点の把握と共有も進めておきましょう。

展示会の準備における注意点3つ

展示会準備の際に、よく起こりがちな失策をもとに、注意点をまとめます。

①予算を慎重に決める

展示会の予算は、準備の初期段階で決定しますが、予算分配は慎重に進めるようにしましょう。なぜなら、想定よりも大きい費用がかかるケースが多くあるためです。

展示会は、展示会場のその場で成約を得ることは困難です。

売上を過大に見込むのではなく見込み客の名刺情報獲得なども出展効果と考えて、費用対効果を算出しましょう。

②展示会出展の目的・目標を明確にする

展示会の目標を明確に設定し、展示会プロジェクトチーのすべての取り組みをそこに通じるようにしておくことが重要です。

目標設定の例としては、以下の要素があげられます。

- 受注件数

- 案件化数

- 展示会後のアポ件数

- 有効名刺獲得数

展示会プロジェクトチーム内で共有している目標にばらつきがあると、当日の動きも連携が取りにくくなります。

展示会終了後の効果を測定しやすくするためにも、目標の明確化は必須と言えるでしょう。

③チラシ・パネル・展示を工夫する

展示会の集客では、来場者の導線でのチラシの配布、パネルや商品の展示が大きな働きをします。

※チラシの代わりに展示会専用名刺を使う方法もあります。詳細は、「展示会名刺 3つのポイント」もご参照ください。

効果を高める工夫として、例えば以下の工夫が有効です。

- 遠くからでも目を引く大きな文字(目安としてA4サイズに1文字)のパネル

- メリットが伝わるキャッチコピー

- 商材の実演、体験アトラクションやセミナー

※体験アトラクションの詳細は、「ブースでの体験はこうつくる!」をご覧ください。

※セミナーについては、「ブース前ミニセミナーのコツ」をご覧ください。

数あるブースの中で、いかに来場者の興味を引くかを検討し、競合他社に差をつけましょう。

社内で、ブレーンストーミング的に、アイデア出しをするのもおすすめです。

展示会の準備を始めるために必要なこと

展示会の準備を始めるときには、事前に必要なことを確認しておくのも有効な手段となります。勢いだけで準備を始めても、方向性を見失う可能性が高く、余計な混乱を生むリスクも懸念されるでしょう。以下を参考に、展示会の準備を始めるために必要なことを事前に確認してみてください。

①参加する展示会の情報をまとめる

準備を具体的に始める前に、参加する展示会の情報を確認してまとめる作業が必要です。展示会の雰囲気や方向性、参加する顧客の属性や会場の規模といった基本情報を確認したうえで、必要な準備を進めることが求められます。特に展示会への参加や開催が初めての場合には、積極的な情報収集を最初に行うのがおすすめです。

展示会の内容に合わせて準備の方法やスケジュールを組めれば、スムーズな参加が可能となります。逆に情報収集を満足に行わないままだと、途中で準備内容を変更したり、企画を練り直したりしなければならない可能性があります。展示会に関する情報収集を行う時間は、初期段階に確保するとよいでしょう。

②従業員に対して積極的な教育を実践する

展示会の準備を進めるなかで、社員に対する教育を積極的に実施するのもコツです。社員が展示会について正確に把握できていなかったり、間違った認識を持っていたりするケースは珍しくありません。共通の認識ができていないと、準備段階でトラブルを引き起こす可能性も考えられます。

全員で同じ方向を向いて準備ができるように、展示会に関する情報提供や準備に関する知識・技術の教育を実践し、共通認識を広めることもポイントです。

③必要なツールやソフトなどの環境整備は早めに行う

展示会の準備時には、さまざまなツールやパソコンソフトが役立つ可能性があります。例えばチラシのデザインなどは、専用のツールを使うことで本格的なものを作成できます。そういった必要な環境は早めに把握して、最善の状況を構築するのがポイントです。

専用ツールやソフトはすぐに使いこなせない可能性もあるため、練習する時間を確保するのがコツです。同時に、社内で各種ツール・ソフトを使える人材がいないか確認し、担当者として専任する方法も検討しておきましょう。

④必要に応じて準備を外注することも検討する

展示会の準備を進める際には、必要に応じて外注に依頼することも考えられます。展示会の参加・開催時に必要とされる準備のなかには、専門性の高い作業も多いです。自社の従業員では対応しきれないケースもあるため、外注してプロに依頼することも1つの方法となります。

外注すればすべての作業を任せられるので、人的リソースをほかの部分に活用できます。クオリティの高さにも期待できるため、展示会で想定以上の効果を得られる可能性もあるでしょう。

展示会準備に関するよくある質問

展示会準備においてよくある質問ベスト3つとその回答について解説します。

展示会に出展するメリットは?

展示会に出展するメリットは以下の通りです。

特定のテーマに興味があり、購入意欲が高い見込み客と接点を持てる

コロナでも、見込み客とリアルに直接会うことができる

商材や技術・サービスを五感を使って伝えられる

商材の改善・改良の声を収集する場になる

自社の顧客への提供価値を見直し、営業手法等に落とし込むきっかけになる

業界に存在感を示すことができる

テレビ、新聞等に取材されやすい

展示会の準備段階で備えておくべきポイントは?

備えておくべきポイントは以下の通りです。

- 想定よりも費用がかかる傾向にある

- 準備に必要な人員数と労力が大きい

- 出展の効果を測ることが難しい

- 出展後のフォローが上手く進まないケースがある

→※対策は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。 - メール送付、アンケート集計、ターゲティングなど、取り組むべき事項が多く、データ統合管理に時間を要する

マニュアル作成は必要?

出展回数を追うごとに情報も蓄えられるます。最初から素晴らしいマニュアルをつくろうとせず、徐々に作成を進めていくとよいでしょう。

ブーでの接客対応の成功例、失敗例、響いた言い回しなどをまとめておくと、似たケースに遭遇したときの対応のヒントになります。

まとめ

展示会では、特定テーマに関心のある来場者が数千人、数万人は訪れます。

自社で1から集客することと比べると、見込み客と接点を持つという点で圧倒的に有効な手法です。

初回の準備には時間を要しますが、回数を重ねるとナレッジが蓄積され、マニュアルも体系化されていきます。

自社の商品・サービスを存分にアピールする場として、展示会をフル活用しましょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会の出展者・参加者は、展示会にどのような服装を着ていけばよいのでしょうか。展示会のマナーとはどういうものなのでしょうか?

必ずしもスーツが最適であるわけではありません。展示会の雰囲気や来場者層、会社のイメージに合わせて適切な服装選びをする必要があります。

服装や身だしなみを整えることで、会社のイメージアップになり、スムーズな取り引きにもつながりやすくなるでしょう。

今回は、展示会での服装の種類と選び方について、出展者・参加者の立場から紹介します。

※展示会で失敗したくない方向けのセミナー。(株)展示会営業マーケティングでは、毎月1回、オンラインで「展示会営業セミナー」を開催しています。展示会書籍を5冊執筆している代表の清永健一自身が講師を務め、「目からうろこの内容だ」と好評をいただいています。展示会で成果を出したい方はぜひご参加ください。※

展示会での服装マナー・注意点

展示会での服装選び・身だしなみには、マナーや注意点があります。

服装が乱れていたり、身だしなみに清潔感がなかったりすると、不快感を与えてしまうでしょう。

特に女性の場合、男性よりも服装選びの幅が広いため、気をつけるポイントも増えます。

トラブルを回避して商談を円滑に進めるためにも、マナーや注意点をチェックしておくことが重要です。

①髪・爪に気を配る

最低限の身だしなみとして、髪・爪が整っているかを確認しましょう。

服装がまとまっていても、髪や爪が不衛生であったり、清潔感がないように見えていたりすると悪い印象を与えてしまいます。

目立つ色の髪やネイルを避け、髪が長い場合はまとめる、爪が伸びていたら短く切るなどの対処をしておきましょう。

さまざまな人と接する展示会では、清潔感は第一印象を決める重要なポイントです。

②カジュアルすぎる服装は避ける

ビジネスカジュアルでは、ダメージジーンズやカラフルすぎるスニーカーはNGです。カジュアルな雰囲気を出したい場合にも避けたほうが無難といえるでしょう。

展示会は、イベントですが、あくまでもビジネスの場であり、さまざまな方が来場します。

目立ちすぎる色・柄の服は、良くない印象を与える危険性があります。

カジュアルすぎる服を避け、控え目できれいめな服装を選ぶ方が無難でしょう。

③極力肌が見えない服装を選ぶ

展示会に参加するときは、肌やインナーが見えないように気をつけましょう。

特に女性は、胸元や脚などが大きく露出しないような服を選ぶことが重要です。

スカートを履く場合、ちょうど膝くらいまでの丈があると安心です。

男性もシャツからインナーが透けて見えることがあります。

薄いシャツやブラウスを着るときには、インナーが透けて見えていないかをチェックしておきましょう。

④アクセサリーは派手すぎないものにする

アクセサリーをつける際は、目立つ色のものやサイズが大きすぎるものは避けることが無難です。

あまり派手なアクセサリーをつけていると、来場者の視線がそちらに行ってしまい、展示している商材よりも目立ってしまう、ということになりかねません。

見た目が派手すぎるスタッフには、話しかけづらくなる来場者もいます。

アクセサリーは派手すぎないものを選び、落ち着いた印象になることを目指しましょう。

⑤履き慣れた靴を履く

展示会では、動きやすく履き慣れた靴を履きましょう。

長い時間歩き回ったり、荷物を持ち運んだりすることがあるからです。

新品の革靴や高いヒールのパンプスを履いた場合、疲れてしまいますし、下手をするとケガをしてしまう危険性があります。

履きなれた革靴や、ローヒールのパンプスなど、動き回っても支障がないものを選びましょう。

展示会場で見られる服装パターン

展示会場で見られる服装について、4つのパターンを紹介します。

それぞれ与える印象やメリット・デメリットが異なります。

服装は会社のイメージや取り扱う商材、展示会場の雰囲気などに合わせて選ぶことが重要です。

①スーツ

特にBtoB展示会は、ビジネスの場ですから服装はスーツにしておくことが無難です。

スーツはフォーマルな装いであり、会社のイメージを損なうことなく商談を行うことができます。

明るく落ち着いた色合いのスーツやネクタイを選ぶことで、誠実さや清潔感を印象づけることが可能です。

スーツは少し堅苦しいイメージを与えてしまうため、展示会や参加者の雰囲気次第では不向きなケースもあります。

とはいえ、業種や商材を問わず無難に合わせられるスーツは、ビジネスの場であるBtoB展示会では最適です。

②ビジネスカジュアル

ビジネスカジュアルとは、ジャケットとパンツをベースとして、着方やアイテムでスーツを着崩すスタイルのことです。

きちんとした印象を与えつつ堅苦しさがなく、親しみやすさが生まれます。

ビジネスカジュアルに明確な定義はないため、会社のイメージや展示会の雰囲気に合わせる必要があります。

シャツにジャケット、チノパンなどであればカジュアル過ぎず、ビジネスシーンでも違和感なく着られるでしょう。

柄物を避け、色を選ぶ際はベージュ・紺・茶色などの落ち着いたものにすれば、好印象を与えられます。

③作業着・制服

会社の作業着や制服は、普段の雰囲気や統一感をアピールできます。

作業着を着用する場合は、汚れがなく清潔に保たれていることを確認しましょう。

制服やロゴが見慣れたものであれば、親しみやすく好印象を与えられるでしょう。

また、初めて見る場合でも、作業現場がイメージしやすいため、よい印象を与えられます。

会社の思いやこだわりの詰まった作業着・制服を着ることで、他の出展者と差別化を図れます。

④企業ロゴTシャツ・ポロシャツ

オリジナルの企業ロゴTシャツは来場者の目を引きやすく、企業ブランドを訴求でき、記憶にも残りやすいのでおすすめです。

新しくオリジナルTシャツを作ると労力や費用はかかりますが、社名のほかにも会社のコンセプトや業務内容、会社に関する情報などをプリントすれば、知名度アップや宣伝につなげることが可能です。

展示会の目的やターゲットに合わせて特注するケースもあります。

企業ロゴTシャツは所属している会社が一目で分かるため、ブランディングの効果にも期待できます。

展示会の雰囲気や会社のイメージから、Tシャツだとカジュアルすぎる場合は、襟のあるポロシャツを着用するとよいでしょう。

展示会に着ていく服装選びのポイント

展示会の服装で失敗しないためには、服の選び方を押さえておくことです。

自分の立場や周りに与えたいイメージを服装を使って表すことが重要です。

この章では、服装選びのポイントについて、参加者側、出展者側から、パターンに分けて解説します。

マナーとして気をつけた方がよい点や、よい印象を与えるために効果的なポイントについてまとめています。

①【参加者側】季節感のある服装を選ぶ

季節感とかけ離れた服装は、見る方の気持ちを害してしまう危険性があります。季節感に配慮するようにしましょう。

展示会場が屋内の場合、空調が強く効いているケースが多いので、季節感だけでなく防寒・防暑の双方を考慮した服選びをしましょう。

また、展示会当日はたくさん歩き回ることが考えられます。

展示会当日の気温や動きも考慮して、服装を選びましょう。

②【参加者側】落ち着いた色合いの服装を選ぶ

展示会では、取引先の方や上司などに会うことも考えられます。

きちんとした印象の服装を選ぶことがおすすめです。

スーツに使われることが多い黒やグレー、ネイビーなどの色は、服装をきれいにまとめるために役立ちます。

落ち着いた色合いを選ぶことで、クリーンなイメージを与えられるでしょう。

③【出展者側】出展内容に合わせた服装を選ぶ

展示会の目的、会社のイメージ、取り扱う商材など、出展の内容に合わせて服装を選びましょう。

好まれる服装の種類は、会場や来場者の雰囲気次第で異なります。

展示会において、どのような印象を来場者に与えたいのかを考え、会社の雰囲気にマッチする服装を選ぶことがおすすめです。

④【出展者側】統一感が出る服装を選ぶ

統一感のある服装にすることで、会社の一体感を印象づけられます。

スタッフの服装は会社の第一印象にもなるため、統一感は大切です。

服装がバラバラで統一感がない場合、どこのスタッフなのか、出展者なのか来場者なのかが分かりません。

会社のイメージに合った服装に揃えることで、参加者によい印象を与えられます。

⑤【出展者側】目を引くデザインの服装を選ぶ

自社をアピールする場である展示会で、無難すぎて誰の目にも留まらないのでは意味がありません。

展示会は会社のブランディングを行える機会でもあります。

他社より一歩前に出るために、悪目立ちしない範囲で、服装のデザインを目を引くものにすることも有効です。

服装での差別化が難しいケースでは、小物で差別化を図ることもできます。

展示会で、どのような服装にするかを、展示会を企画する段階で考えておきましょう。

女性の場合はどうする?

展示会での女性の服装の基本は、ビジネスシーンにふさわしい服装を心掛けることが大切です。シンプルでクリーンなデザインのビジネスカジュアルが特におすすめです。

次に、動きやすさも忘れてはいけません。展示会では歩き回ることが多いため、パンツスタイルや快適なフラットシューズを選ぶと良いでしょう。これにより、長時間の滞在でも疲れにくくなります。

また、季節に合わせた素材や色使いを選ぶと、周りとの調和が取れます。カジュアルすぎず、フォーマルすぎない、ビジネスカジュアルが理想的です。最終的には、自分自身のスタイルや個性を反映させつつ、ビジネスシーンにふさわしい服装を選ぶことが重要です。

ビジネスカジュアルの選び方

ビジネスカジュアルの選び方は、バランスが重要です。まず、トップスはシンプルなブラウスやシャツを選びましょう。プライベートではカジュアルなTシャツでも、展示会では控えめなデザインが好まれます。色は淡いトーンやネイビー、グレーなど、落ち着いた色合いが適しています。これにより、信頼感を与えることができます。

次に、ボトムスですが、パンツやスカートの選択肢があります。膝丈のスカートやテーパードパンツが特におすすめです。どちらも動きやすく、フォーマルすぎずカジュアルすぎないため、展示会にはぴったりです。

最後に、靴やアクセサリーですが、フラットシューズやローヒールが良いでしょう。歩きやすさとスタイリッシュさを兼ね備えたデザインを選ぶことがポイントです。アクセサリーはシンプルにまとめ、全体のバランスを考慮することが大切です。このような工夫で、ビジネスカジュアルを上手に着こなしてほしいと思います。

服装の色とデザイン

服装の色とデザインは、展示会での印象を大きく左右します。まず、色選びについてですが、落ち着いたトーンの色合いが好まれます。ネイビーやグレー、ベージュなどのカラーは、ビジネスシーンで信頼感を与える効果があります。また、目を引く色をアクセントとして取り入れることで、華やかさも演出できます。

次にデザインですが、シンプルで洗練されたスタイルが基本です。派手すぎるデザインや過度な装飾は、焦点をずらす原因となるため避けることをおすすめします。例えば、シンプルなトップスにきれいなラインのスカートやパンツを合わせることで、プロフェッショナルな印象を与えられます。また、オフショルダーや大胆なカットの服はビジネスには不向きですので、注意が必要です。

このように、色とデザインを工夫することで、自信を持って展示会に臨むことができるでしょう。しっかりとした印象を与える服装を選び、好印象を残すことを心掛けましょう。

季節ごとの服装選び

季節ごとの服装選びは、展示会での印象に大きく影響します。春や秋は、温度差があるため、軽やかなジャケットやカーディガンを活用すると良いでしょう。これにより、気温に応じて簡単に調整可能です。また、これらのアイテムは、カジュアルすぎず、ビジネスシーンに適しています。

夏の場合は、通気性の良い素材のワンピースやスーツを選ぶことをおすすめします。明るい色合いを取り入れると、汗をかいても涼しげな印象を保てます。フラットシューズやサンダルも快適です。

冬には、暖かさを重視しつつ、見た目にも気を配りたいところです。タートルネックや厚手のブラウスに、スーツや暖かいコートを重ねるスタイルが良いでしょう。アクセサリーやスカーフを加えることで、華やかさを演出でき、印象も格段にアップします。季節に合ったスタイルで、展示会を楽しんでください。

歩きやすい靴の選び方

歩きやすい靴の選び方は、展示会での快適さを確保するために非常に重要です。まず、靴選びで大切なのはフィット感です。自分の足に合ったサイズを選び、つま先に余裕があるものを選びましょう。これにより、長時間の立ち仕事や歩行でも負担を軽減できます。

次に、靴の素材にも注意が必要です。通気性のある素材やクッション性のある中敷きを備えた靴を選ぶと、足が疲れにくくなります。特に、フラットシューズやローヒールの靴は、歩きやすく、さまざまなスタイルに合わせやすいのでおすすめです。

また、靴のデザインにも工夫が必要です。シンプルで上品なデザインの靴を選ぶことで、ビジネスシーンにも適応します。そして、靴を事前に履いて慣れておくことも大切です。展示会当日に新しい靴を履くと、靴擦れや疲れを引き起こす可能性があるため、余裕を持って慣らしておくことが望ましいです。

派手すぎないアクセサリー

展示会での服装において、アクセサリーは重要な役割を果たしますが、選び方には注意が必要です。特に、派手すぎないアクセサリーが推奨されます。展示会はビジネスの場であり、参加者の印象を左右する場でもあります。過度に目を引くジュエリーや装飾品は、集中力をそらす原因になりかねません。

シンプルで上品なアクセサリーを選ぶことで、全体のバランスを保つことができます。例えば、細めのネックレスや小ぶりのピアスは、洗練された印象を与えます。また、時計やブレスレットもシンプルなデザインのものを選ぶと良いでしょう。

色味を統一することもポイントです。服装の色に合わせたアクセサリーを選ぶことで、より一層コーディネートが引き立ちます。全体として統一感を持たせることが、大人の女性としての印象を高めます。展示会では、適切なアクセサリー選びが成功の鍵と言えるでしょう。

カジュアル過ぎない装い

展示会では、カジュアル過ぎない装いが求められます。ビジネスの場にふさわしい服装を選ぶことで、周囲に良い印象を与えることができます。まず、ジーンズやTシャツといったカジュアルなアイテムは避けるべきです。代わりに、きちんと感のあるワンピースやスーツを選ぶことで、大人の女性らしさを演出できます。

次に、素材や色にも注意しましょう。フォーマルな会場では、ポリエステルやウールなどのきれいな素材の服が適しています。また、色味は明るすぎず暗すぎない中間色を選ぶと、柔らかい印象を与えます。バランスよくコーディネートすることで、自信を持って展示会に臨むことができるでしょう。

最後に、装飾品に関しても注意が必要です。シンプルで控えめなアクセサリーを選ぶことで、服装全体にハーモニーが生まれます。展示会は自分を表現する場でもありますが、ビジネスシーンにおける控えめさを忘れずに、楽しんでください。

清潔感のある身だしなみ

清潔感のある身だしなみは、展示会での重要なポイントです。参加者や出展者と接する機会が多いため、第一印象は非常に大切です。清潔感を意識することで、自分自身だけでなく、企業や団体のイメージを守ることにもつながります。

まず、服装はもちろんですが、髪型やメイクも清潔感に影響します。髪は整え、顔周りをスッキリとさせることで、プロフェッショナルな印象を与えられます。また、ナチュラルで控えめなメイクを心掛けると、清楚さが引き立ちます。

次に、靴やバッグの状態を確認することも忘れずに。靴は磨いておき、汚れがないように心がけましょう。持ち物も整理整頓しておくことで、プロフェッショナルな印象を高めることができます。

これらを意識し、清潔感のある身だしなみを整えることで、自信を持って展示会に臨むことができるでしょう。

展示会に持参すべきアイテム

展示会に参加する際には、適切な服装だけでなく、持参すべきアイテムも重要です。まず、名刺は欠かせません。自分の情報を簡単に伝えられる名刺は、ビジネスの繋がりを得るための大切なアイテムです。

次に、メモ帳とペンを用意しましょう。興味のあるブースや展示物についてメモを取ることで、後で思い出しやすくなります。特に、新しいアイデアやビジネスチャンスはその場で気づくことが多いです。

さらに、充電器やモバイルバッテリーも必須です。展示会ではスマートフォンを使用することが多く、長時間の外出には事前に充電を確保しておくことが大切です。

最後に、ショッピングバッグやエコバッグを持参すると便利です。配布物やサンプルを持ち帰る際に役立ちます。これらのアイテムを準備して、展示会を有意義に楽しみましょう。

防寒対策アイテム

展示会に参加する際には、防寒対策も考慮する必要があります。特に冬場や寒い季節の展示会では、服装だけでなく防寒アイテムを適切に用意することが重要です。

まず、暖かいコートやジャケットを着用することをおすすめします。展示会場内は温かい場合もありますが、外に出た際にはしっかりと防寒できるものが必要です。レイヤードスタイルで、インナーに薄手のセーターやカーディガンを重ねると、室内外の温度差にも対応しやすくなります。

また、手袋やマフラー、ニット帽などの小物も持参すると良いでしょう。これらは、外にいる時間が長い場合に特に重宝します。手元や首元を暖かく保つことで、快適に展示会を楽しむことができます。

防寒対策をしっかりと行い、体調を整えて展示会に臨むことで、より充実した時間を過ごすことができるでしょう。

名刺や筆記具

名刺や筆記具は、展示会に参加する際に欠かせないアイテムです。名刺は、自分の情報や役職を簡潔に伝えるツールとして重要です。ビジネスの場では、自分を知ってもらうきっかけとなるため、準備は怠らないようにしましょう。特に、名刺交換は新たな人脈を築くチャンスです。

また、筆記具も重要な役割を果たします。展示会では、様々な情報を得ることができるため、メモを取ることが大切です。特に、興味を持ったブースや商品の詳細、講演内容などは後で思い出せるように書き留めておきましょう。メモ帳とペンを持ち歩くことで、知識を深めることができます。

名刺や筆記具を準備することで、展示会でのネットワーキングと情報収集がスムーズに進むでしょう。これらを持参し、思い出に残る展示会を楽しみましょう。

機能的なバッグ

展示会に参加する際、機能的なバッグの選択は非常に重要です。まずは、収納力があるバッグを選ぶことをおすすめします。展示会では、資料やサンプルを持ち帰る機会が多いため、十分なスペースが必要です。複数のポケットや仕切りがあるデザインのバッグなら、必要な物を整理整頓しやすくなります。

次に、軽量で持ち運びやすいバッグを選ぶこともポイントです。展示会ではたくさんの歩き回ることが予想されるため、重いバッグは疲れの原因となります。肩掛けや斜めがけができるショルダーバッグやトートバッグが、移動時の負担を軽減してくれます。

最後に、見た目にも気を配ることが大切です。ビジネスシーンにふさわしいシンプルで洗練されたデザインのバッグを選ぶことで、全体の印象を引き締めることができます。機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグで、展示会を快適に過ごしましょう。

展示会での立ち振る舞い

展示会での立ち振る舞いは、周囲に良い印象を与えるために非常に重要です。まず、名刺交換や挨拶をする際には、明るい笑顔を忘れずに相手の目を見て話すことが大切です。これにより、信頼感を得やすくなります。

次に、立ち姿勢にも気を付けましょう。背筋を伸ばし、リラックスした姿勢を保つことで自信を表現できます。また、会場内を歩く際は、周囲の人々に対して配慮しつつ、ゆっくりとした動作で移動すると良いでしょう。

来場者としてブースを訪れた際には、興味を持っていることを伝えるために積極的に質問をする姿勢を持つと、より多くの情報を得ることができます。このような丁寧で配慮のある立ち振る舞いは、他の参加者や出展者からの好感を得る助けとなります。自信を持って展示会を楽しみましょう。

来場者とのコミュニケーション

出展社として、展示会での来場者とのコミュニケーションは、ビジネスチャンスを広げる大切な要素です。まず、相手に興味を示すことがポイントです。相手の話をしっかりと聞き、理解を深める姿勢を持つことで、良好な関係を築くことができます。

次に、適切な質問を投げかけることが重要です。例えば、来場者が興味を持っている商品について尋ねたり、そのニーズや期待を確認したりすることで、より多くの情報を得られます。これにより、相手に合った提案やサポートを行うことができ、信頼を得るきっかけになります。

また、明るい笑顔やアイコンタクトを忘れずに。非言語的なコミュニケーションも非常に効果的です。これらの要素を意識することで、来場者との信頼関係を深め、より充実した時間を過ごすことができるでしょう。展示会を機に、積極的に人とのつながりを広げていきましょう。

来場者としてのブースでの対応方法

来場者としてのブースでの対応方法は、展示会において成功するための鍵です。まず、ブースに訪れた際は、まず軽く挨拶をし、その後自分の目的を伝えましょう。興味を持っている製品やサービスについて具体的に質問することで、相手にも関心を示すことができます。

次に、ブースのスタッフとのコミュニケーションを大切にします。スタッフは商品についての専門的な知識を持っているため、積極的に質問し、アドバイスを求めると良いでしょう。これにより、より深い理解が得られ、自分に適した選択をする手助けとなります。

また、名刺交換を忘れないでください。自分の名刺をしっかりと準備し、出展者の名刺もいただくことでネットワークを広げることが可能です。このように、ブースでの丁寧な対応を心がけることで、展示会をより有意義なものにすることができます。

まとめ

展示会で着る服装の種類と選び方について、参加者・出展者の立場から数パターンを解説しました。

適切な服装を選び、展示会を上手く運営し、会社やご自身のイメージアップにつなげましょう。

この記事が、あなたの展示会を成功させるための一助となれば幸いです。

※「展示会では業界の主要な方に会うことも多いし、体形に合ったスーツでビシっと決めたい!」という方には、オーダースーツをお勧めします。オーダースーツを新しくつくりたい方は、「オーダースーツSADA」をご参考になさってください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会で、自社の製品・サービスをアピールするために、粗品・ノベルティを配布することは有効です。この記事では、展示会で配布する際に有効な粗品・ノベルティとその選び方を解説します。

あなたが展示会の来場者だとすると、つい受け取ってしまうノベルティとはどういうものでしょうか?それは、おそらく、自分が使うものではなく、「ご子息さんなどのご家族が喜ぶかも?」と思うようなものではないでしょうか?そのあたりも頭にとどめつつ、本記事をお読みいただけるとより効果が高まります。

※一方で、予算を取れない場合などの理由で、粗品・ノベルティをつくれない、というケースもあると思います。そのような時は、粗品・ノベルティなしで展示会で成果を出す方法もあります。詳細は、「ノベルティなしで展示会で成果を出す」をご覧ください。

展示会の粗品・ノベルティ|おすすめ16選

展示会における粗品・ノベルティは、まだ見込みが高いかどうか定かでない来場者に対する名刺獲得用と、受注見込みが高く具体的に購入を検討し始めた来場者に対する検討促進用に分けるとよいでしょう。

質の高い粗品・ノベルティを配布することによって、名刺獲得用は、ライバル会社に比べて自社を記憶に残してもらいやすくなりますし、検討促進用は、購入特典として、見込み客の背中を押す効果があります。

販促用(ばらまき)

①ボールペン

粗品の定番といえるボールペンは、品質がポイントです。

高品質で書き味のよいものは、普段使いされやすくなります。

普段使いされるもので使用感が良いボールペンだと企業名を覚えてもらえるだけでなく、企業名のボールペン=「使いやすい」イメージがつき、企業イメージ向上につながります。

②ふせん

ふせんも普段使いしやすいため、粗品・ノベルティとしては効果的です。

量が多いと重宝されやすく、企業イメージもよくなることが期待できます。

またしおり・メモの代わりに使える種類を選ぶと、企業名が目につきやすくなります。

③クリアファイル

クリアファイルは、展示ブースでお渡しした資料をまとめるのに役立つため、感謝されやすいグッズです。

中には印刷が凝っているものもありますが、何も印刷しないほうが用途を選ばず使え、使い勝手がよいといえます。

自社のロゴや社名をプリントする場合も、控えめにする方がよいでしょう。

④エコバッグ

展示会では、来場者は、カタログ、パンプレット、サンプル品などさまざまなものを渡されますから、エコバッグがあると重宝されるでしょう。

素材はビニール素材からコットンまで、数多くあります。

エコバッグは普段使いもでき、環境問題やSDGsに取り組むアピールもできるため、SDGsに注力している企業は取り入れることをおすすめします。

⑤タオル・拭き取りクリーナー

ボールペンと並び、粗品としてよく導入されています。企業名だけでなく住所や電話番号も入れられるため企業におすすめです。

拭き取りクリーナーは、日常生活にあると便利で喜ばれます。

布地のクリーナー以外に、ほうき・ちりとり型のものも簡単に掃除できて、目につきやすくてよいでしょう。

⑥小型電子機器(モバイルバッテリー等)

小型電子機器はITや製造業などの会社が粗品として配布すると、技術面でのアピールも期待できるアイテムです。

防災グッズとしても利用できるようにすると重宝されるでしょう。

粗品・ノベルティとして採用される小型電子機器は、例えば以下のものがあります。

- カラビナ付きLED|地方の展示会(車用)

- モバイルバッテリー|都市部の展示会

- ハンディファン|夏用

季節や地域によって使い勝手が変わるものもあるため、時期や場所に応じて検討しましょう。

⑦除菌グッズ・マスク

消毒や除菌が当たり前になっている昨今では、防菌グッズやマスクは喜ばれるアイテムです。

コロナ禍の影響で衛生面への意識が高まり、除菌スプレーやシート、マスクは喜ばれるでしょう。机の上に置いてもらったら、他の人にも目に入って社名等が認知されることもメリットの一つです。

⑧メモ帳・手帳サイズノート

自宅・会社問わず必要なメモ帳は、電話のそばに置けるサイズで台紙付きのものが人気です。企業名の他に会社情報も載せられるため、社名の印象が残りやすいといえます。

営業パーソンが多い会社をターゲットにするのであれば、手帳サイズのノートがおすすめです。

⑨お水・ミネラルウォーター

夏場に実施する展示会におすすめなのが、お水・ミネラルウォーターです。展示会場は乾燥していることが多く喉がかわきやすいので、非常に喜ばれます。ターゲット層が年齢・性別で特定できなくても、年齢・性別問わずニーズがあります。お水があって困る人はいないので、配布しきれずに残る可能性は低いといえます。

ペットボトルのラベルに社名を記載するとよいでしょう。

⑩お菓子

アメやプリントクッキーなどのお菓子も、展示会で歩き疲れた来場者の糖質・栄養補給に適しているので、喜ばれます。有名メーカーのお菓子ももちろんよいのですが、展示会の会場や・会社がある地域のお菓子や、自社に関連する商品を使うとなおよいでしょう。

⑪自社商材の特徴を活かしたのも

粗品・ノベルティとして、実は、もっとも効果があるのは、自社商材の特徴を活かしたものです。お渡しすることで、自社商材の強みをイメージできるような粗品・ノベルティを検討します。たとえば、以下のものが挙げられます。

- オリジナル商品のサンプル

- 製作過程で廃棄するもので作ったもの

- サービス利用一回無料券

- 自社の技術でつくった小物

※たとえば、通常だと切りにくいCFRP素材を簡単に切削できる技術を持つ会社なら、その技術で作ったCFRP素材の定規など

会社の特徴を活かしたオリジナルグッズは顧客の印象にも残りやすく、商談を進める際にも非常に有効です。

見込み客の検討促進用

⑫ボトル・タンブラー・革製品など

水筒などのボトル・タンブラーや革製品は高い品質のものが好まれます。普段使いできるものは好みが分かれやすいため、色はどの人にも好まれそうなベーシックカラーがおすすめです。

⑬ペン立て・メモスタンド

デスクワークがメインの来場者をターゲットにする場合は、ペン立てやメモスタンドもおすすめです。ペン立てや・メモスタンドなど机に置くものは目立つため、会社名を覚えてもらえます。

⑭カレンダー

11月から年末頃の展示会におすすめなのが、カレンダーです。

どの会社にもカレンダーは必要で、しかも、自社でわざわざ購入しない傾向にあります。

1年間毎日見られることと、見るたびに会社名を意識してもらえるため、社名を認知してもらう目的には最適といえます。

⑮会社の技術・オリジナルブランドの2次商品

技術系・製造系の会社や、オリジナルブランドを展開している会社は、自社の技術の優位性、商材の強みをアピールできるものがおすすめです。たとえば次のようなものが挙げられます。

- 会社の技術力が分かる非売品

- 主力製品ではないプレミアムなもの

- デザインに特徴があるもの

- 人気商品に関連したグッズ

お渡しすることで、自社の技術の高さをPRできるので、もっとも有効な粗品・ノベルティと言えます。

⑯対象顧客に特化した道具

顧客ターゲットが限定されていれば、ターゲットに特化したものであれば喜ばれます。例えば以下のものがおすすめです。

- ポケット巻尺|部品メーカー

- 靴磨きセット|営業職

- 染み抜き剤|飲食店

- 装飾用フォトフレーム|小売店舗

おすすめの選び方

つづいて粗品・ノベルティを選ぶにあたって、注意すべきポイントを解説します。自社商材の強み・コンセプト、顧客に印象付けたいこと、どの場面で配るかなどを検討することが重要です。

自社商材の強み・コンセプトで印象づける

自社商材の強み・コンセプトと連動したアイテムを選ぶことが大切です。

例えば以下のように関連づけます。

- 製品の質が売りであれば、品質を重視したアイテム

- 発想力が売りであれば、ありがちな品目でも独特のアイテム

- 企業ブランドが売りであれば、ブランドに関連したデザインアイテム

- きめ細かなサービスが売りであれば、サービス内容をイメージさせるアイテム

アパレルや化粧品ブランド、オリジナルキャラクターがあれば、デザイン性を重視したアイテムもよいでしょう。

顧客にどのような印象をつけたい?

顧客にどのような印象をつけたいかによって、選ぶものも変わります。

例えば名前だけ覚えられればよいのであれば、企業名入りの普段使いできるものがベストです。

他にも、

- 品質重視

- ブランドの存在感

- 「地域」に根ざすのか、それとも「全国・世界」を目指すのか

- かゆいところに手が届くきめ細かさ

など、まず、印象付けたいイメージがどのようなものなのかを決めた上で、

そのイメージを想起させるような粗品・ノベルティを用意しましょう。

どのような目的で配る?

例えば自社ブースに引き込むためなのか、名刺獲得のためなのか、アンケートのお礼なのか、購入検討の背中を押すためなのか、という目的に応じて、品質や種類を変えるとよいでしょう。

中小企業は、製品・サービス内容を知ってもらうことが重要です。

大手企業は企業自体の存在感をアピールし、ブランドイメージを高める目的もあるでしょう。

粗品・ノベルティを配布する目的を明確にしましょう。

配慮したいことは?

他の会社が何を配るか、以前何を配ったかというリサーチも必要です。

他社と粗品の種類が重なってしまうと、せっかく配布しても存在感が薄くなってしまいます。

また、来場者のニーズを知ることも大切な要素として挙げられます。自分がもらうとうれしいと思うものかどうか、ターゲットが使用するイメージを明確にできるかどうか、を考えると、アイテムの候補もある程度絞れるでしょう。

粗品・ノベルティを渡すメリットとは?

展示会で粗品・ノベルティを渡すことには、多くのメリットがあります。具体的なメリットを把握し、その効果を引き出すことで、展示会参加のリターンが大きくなるでしょう。以下では、展示会で粗品・ノベルティを渡す主なメリットを解説します。

自社の印象を残しやすくなる

粗品・ノベルティを配布することで、展示会での自社の印象が来場者に残りやすくなります。展示会には多くの企業が参加しているため、後手に回ってしまうと顧客に認知されず、アピールのチャンスを逃す可能性があるでしょう。そこで粗品・ノベルティを積極的に渡し、自社の存在をアイテムを通してPRする方法が有効となります。

自社のロゴや企業名の入った粗品・ノベルティであれば、名前を覚えてもらうきっかけにもなるでしょう。展示会後にコンタクトを取りやすくなるため、自社の印象を残すために粗品・ノベルティを活用することが検討されます。

強いインパクトを残すのなら、競合他社との差別化を図り、自社ならではの粗品・ノベルティを作成するのがコツです。

商品・サービスの認知度拡大につながる

粗品・ノベルティは、自社商品・サービスの認知度拡大につながるメリットがあります。自社商品の画像が印刷されたものや、サービスの特徴・魅力が記載されたもの、企業情報やホームページのURLが書かれたものなどを活用することで、認知度を高められるでしょう。

商品画像の入った粗品・ノベルティなどは、視覚的に強い印象を残せるため、展示会後にも効果に期待できます。まだ自社商品・サービスの認知度が低いことが課題だったり、新商品のアピールを展示会の重要指標に挙げたりする場合には、粗品・ノベルティを使った認知度拡大がおすすめです。

イメージ向上に期待できる

粗品・ノベルティを手渡すことで、自社のイメージ向上にも期待できます。愛想よく粗品・ノベルティを直接手渡しし、そのうえで丁寧な説明などを行うことで、自社に対してよい印象を持ってくれる顧客が増える可能性があります。品質のよい粗品・ノベルティであればなおさら、自社のイメージアップを狙えるでしょう。

粗品・ノベルティを渡すことで、少なくとも自社に何らかの印象を持つきっかけを与えられます。そこからイメージ向上につながるパフォーマンスや工夫を行えれば、具体的な成果の獲得を目指せるでしょう。

自社イメージがまだ確立されていない状況や、ブランディングを優先したい場合には、粗品・ノベルティによるイメージ向上が有効な手段になり得ます。

広告にかかるコストパフォーマンスが改善される

粗品・ノベルティは、広告宣伝費としてコストパフォーマンスの高い方法となります。そのため広告費を少しでも抑えつつ、自社商品・サービスの知名度を上げたいときにもメリットがあるでしょう。展示会への参加時には、どうしてもある程度のコストを計算しなければなりません。

しかし、コストをかけすぎるとリターンが少なくなり、想定した利益を達成できない可能性が懸念されます。そこで粗品・ノベルティを活用して、そのほかの広告宣伝費を削減することで、コストパフォーマンスの改善を進める方法が考えられるでしょう。

展示会の参加時にコストが課題に挙げられている場合にも、粗品・ノベルティの積極活用が推奨されます。

展示会後も自社の存在を意識してもらえる

粗品・ノベルティの提供は、展示会後に自社の存在を意識してもらえる点でもメリットがあります。普段から使えるアイテムを粗品・ノベルティとして作成することで、顧客の日常に自然と自社の存在を根付かせられます。ふとしたときに商品・サービスの購入などといった、具体的なアクションにつながる可能性に期待可能です。

展示会の段階でアピールすることも重要ですが、その後の商談などにつなげるには、アフターフォローが大切です。粗品・ノベルティの存在は、アフターフォローの一環としても作用するケースもあるため、率先して導入することが考えられます。

声かけのきっかけを作れる

粗品・ノベルティを用意することで、手渡しことを理由に声かけのきっかけを作れます。ブースに訪れた顧客に対して積極的にアプローチしやすくなる点もまた、粗品・ノベルティのメリットだと言えるでしょう。粗品・ノベルティを手渡しつつ声かけを行うことで、自然とよい印象を与えつつ営業会話をスタートできます。

あとはきちんとした会話の流れを守って顧客をリードできれば、目標とする成果の達成につなげられるでしょう。展示会では顧客の流れが早く、声かけすら難しいケースもあります。そんなときでも粗品・ノベルティがあれば、スムーズに営業をかけて会話を始めることが可能です。

展示会中に従業員が動きやすくなるメリットもあるため、営業手法の1つとして粗品・ノベルティを利用するのもおすすめです。

名刺の獲得やアンケートの回答につながる

粗品・ノベルティを利用することで、名刺の獲得やアンケートへの回答を依頼しやすくなるメリットもあります。先の解説通り、粗品・ノベルティを手渡すことで声かけのきっかけを作れます。その流れで名刺交換をしたり、作成したアンケートへの回答を依頼したりすることで、展示会での目標達成が近づくでしょう。

逆にアンケートの回答を条件に、粗品・ノベルティを配布する方法もあります。アンケートに答えてくれた人に対して特別な粗品・ノベルティを配ることで、多くの回答を回収可能です。通常とは異なる粗品・ノベルティを配布するかたちにすれば、顧客に特別な体験を提供できるのもメリットです。

顧客がもらって嬉しい粗品・ノベルティとは?

粗品・ノベルティは、「顧客がもらって嬉しいもの」を軸にすることがポイントです。顧客側の心理を把握し、ニーズに対応できる粗品・ノベルティを作成することで、展示会中のアピールが成功しやすくなるでしょう。以下では、顧客がどのような粗品・ノベルティをもらえると嬉しいのかを解説します。

持ち運びに配慮されたもの

粗品・ノベルティは、持ち運びに配慮されたものが喜ばれます。展示会中に大きなものや持ちづらいものを手渡されると、扱いに困る可能性があるでしょう。顧客がその後も展示会を見て回ることを意識して、持ち運びしやすい粗品・ノベルティを用意するのが基本です。

ポケットに収まるサイズのものにしたり、小さめの袋にまとめられるかたちにしたりすると、持ち運びで困るケースが減ります。

その場で利用できるもの

粗品・ノベルティは、その場で利用できるものにもニーズがあります。すぐに使えるものであれば、使っている顧客の姿が宣伝になり、展示会での自社アピールにもつながるでしょう。例えば暑い時期には自社商品が印刷されたうちわを配り、あおいで移動してもらうように工夫するのが1つの方法です。

そのほか、エコバックを配布して、競合他社の粗品・ノベルティを入れてもらう方法なども考えられるでしょう。その場ですぐに利用してもらえる粗品・ノベルティを優先して、ターゲット以外の顧客にアピールすることも検討されます。

ビジネスシーンで実際に利用する機会のあるもの

ビジネスシーンで活用できる粗品・ノベルティも、顧客にとっては嬉しいものになります。自社商品・サービスのアピールが基本的な目標ですが、広告効果を意識しすぎて実用性がないものを配布しても、その後使ってもらえず宣伝にならない可能性が懸念されるでしょう。

粗品・ノベルティは実際に使ってもらうことを前提に考案し、どのようなものにニーズがあるのかを分析しておくのがコツです。ターゲットとなる顧客の属性によっても最適な粗品・ノベルティは変わるので、具体的な顧客のターゲット像を設定して顧客ニーズの把握に努めるのが重要となります。

まとめ

展示会での粗品の選び方やおすすめのアイテムをご紹介しました。どのような種類の粗品を配布するかは、展示会の出展目的から逆算して考えるとよいでしょう。

※展示会の出展目的は、「展示会とは?目的・メリットを解説」もご覧ください。

※一方で、予算を取れない場合などの理由で、粗品・ノベルティをつくれない、というケースもあると思います。そのような時は、粗品・ノベルティなしで展示会で成果を出す方法もあります。詳細は、「ノベルティなしで展示会で成果を出す」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

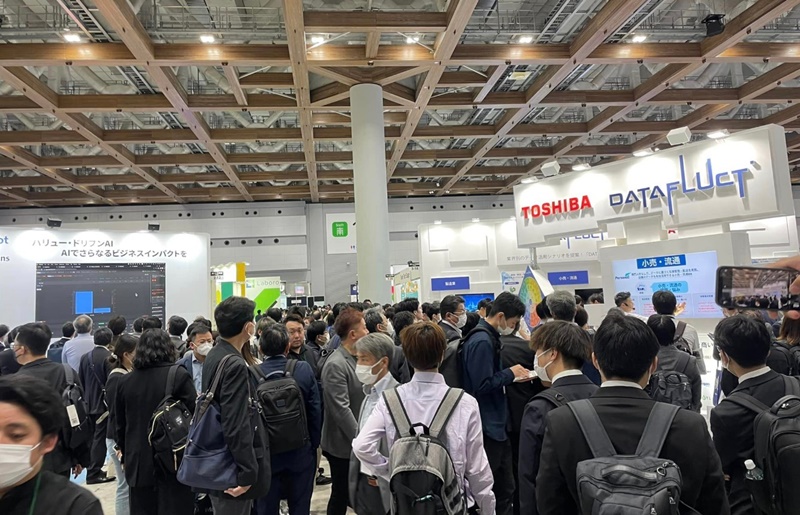

東京ビッグサイトで開催されたビジネスIT & SaaS EXPO(BIS)&Eight Networking EXPO 2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ビジネスIT & SaaS EXPO(BIS)&Eight Networking EXPO 2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ビジネスIT & SaaS EXPO(BIS)&Eight Networking EXPO 2023の概要

今回初開催となる本イベントは、オフラインとオンラインのハイブリッドイベントとして、東京ビッグサイトの南展示棟1~4ホールでの多数の交流プログラムの提供を通じてビジネスパーソンの出会いを後押しします。

■Eight Networking EXPO 2023について

当社は「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションに掲げて事業を行い、人と人、人と企業との出会いを後押ししています。当社のミッション実現に向けて、Eightはこれまでもビジネスパーソンに出会いの場を提供してきました。

今回新たに開催する「Eight Networking EXPO 2023」は、ビジネスパーソン一人ひとりが出会うべき人や企業と出会い、新たなビジネスやイノベーションを生み出せるよう、人脈づくりに注力したイベントです。

本イベントは、業務を変革するITサービスの総合展示会「BIS (ビジネスIT & SaaS EXPO) 2023 – 未来をつくる IT総合展 -(以下BIS 2023)」や、各界のトップランナーの特別講義を提供するビジネスカンファレンス「Climbers LIVE 2023」をはじめとした、Eightの人気イベントが一堂に会する新たな展示会です。会議形式の参加型カンファレンス、ディスカッションができる交流イベントなど、参加者と出展者、参加者同士が交流できるプログラムを随所に設け、ビジネスマッチングとネットワーキングの機会を創出します。

■構成イベントについて

(1)BIS 2023

BIS 2023は、業務の課題を解決し、働く未来を変革するITサービス約150社が集まる展示会です。「営業の未来展」や「人事・労務の未来展」など8つのカテゴリ別の展示ブース、さらには数多くの交流プログラムを通じて、ビジネスを加速し業務を変革させる新しい仲間やビジネスパートナーとの出会いを後押しします。カンファレンスステージでは、株式会社DAncing Einstein Founder/CEO 応用神経科学者の青砥 瑞人氏、予防医学研究者、博士(医学)の石川 善樹氏などの専門家による講演をお届けします。

(2)Climbers LIVE 2023

Climbers LIVE 2023は、「乗り越える」をテーマにさまざまな壁を乗り越えてきた各界のトップランナーによる人生の特別講義を提供するビジネスカンファレンスです。過去5回の開催で累計10万人以上が参加し、ビジネスパーソンを中心に好評を得ています。リアル会場での開催が初となる今回は、日本維新の会共同代表の吉村 洋文氏、デザイナー/アーティストの篠原 ともえ氏、お笑い芸人/ボディビルダー/YouTuberのなかやまきんに君氏など、幅広い業界で活躍する豪華登壇者たちによる特別講義をお届けします。

(3)Climbers Reskilling EXPO 2023

Climbers Reskilling EXPO 2023は、「ビジネスに必要な教養と視点を身につけ、社会の荒波を乗り越える」をテーマに「AI」「ESG・GX」「WEB3.0」などの社会トピックを取り上げて学びを深めるとともに、同じイシューに関心を持つビジネスパーソン同士が人脈を広げられる交流型のイベントです。専門家の講演や展示ブース、人脈交流会を通じて、技術革新やビジネスモデルの変化に対応するための新しい知識やスキルをリスキリング(学び直し)することができます。

(4)Climbers Startup JAPAN EXPO

Climbers Startup JAPAN EXPOは、スタートアップ産業の成長を後押しする展示会です。スタートアップ企業やスタートアップ企業を支援するサービス企業など約270社の出展を見込み、スタートアップ企業と支援者がつながる機会を提供します。会場内では企業の展示ブースに加えて、スタートアップ企業が自社のミッション・事業を広く来場者にプレゼンテーションできる「ピッチステージ」や、スタートアップ経営の壁を乗り越えるためのノウハウが学べる多数の講義の開催を予定しています。

日時

2023年4月27日(木)~29日(土)

会場

東京ビッグサイト

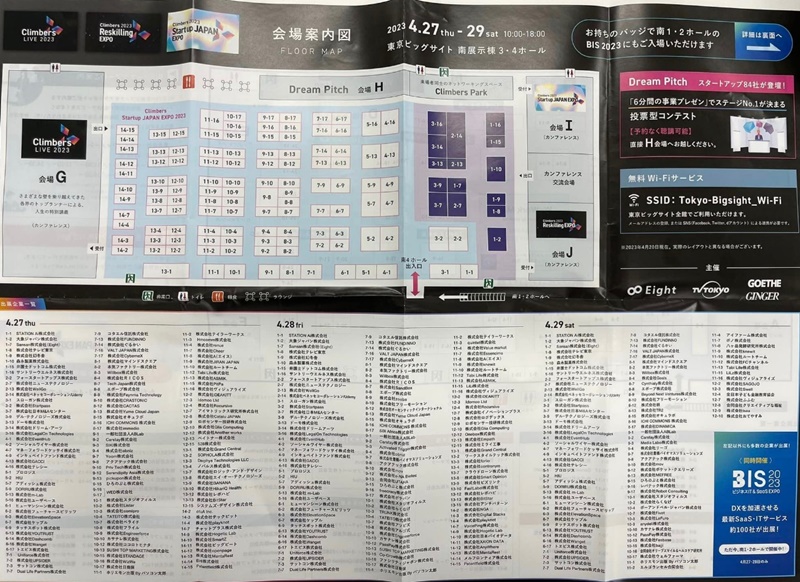

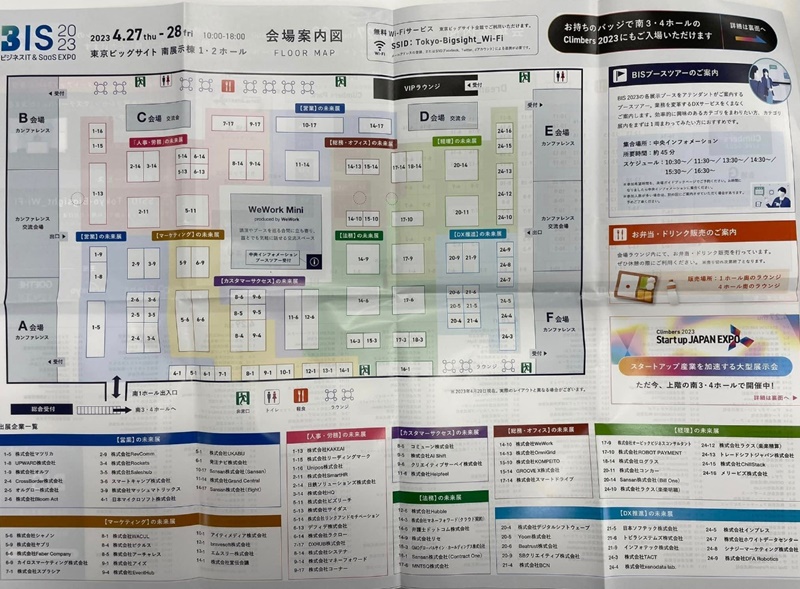

会場小間割り

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

Sansan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://eight-event.8card.net/eight-networking-expo2023/

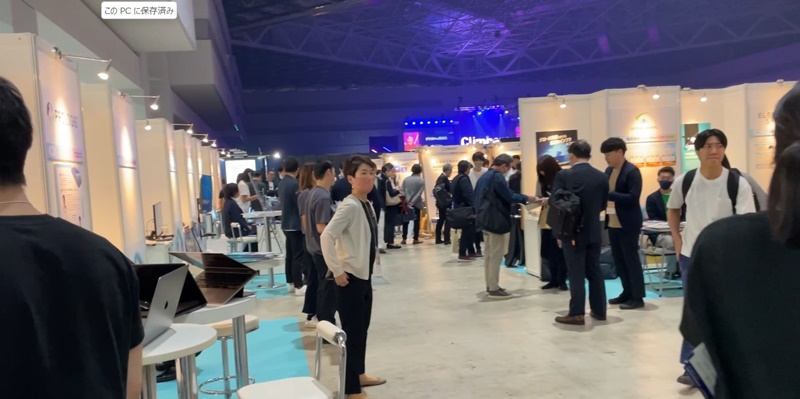

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

出展ブースを小規模化、簡略化し、その分出展料をリーズナブルにした展示会。

大塚商会主催の実践ソリューションフェアと似ている。

各地でビジネス商談や交渉が繰り広げられ、前向きな空気に満ちている。

ブース対応後に特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくると一層成果につながると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会出展を社内稟議に回し決裁を仰ぐ際には、企画書をつくることが重要です。しかし、どのような内容を記載すればよいのでしょうか?企画書づくりに慣れていないと戸惑うことも多いでしょう。そこで本記事では、稟議が通りやすい展示会の企画書とはどういうものなのか?、必ず押さえておきたいポイントは何なのか?を解説します。

企画書の必要性

展示会への参加時に企画書を作成する場合、「そもそもなぜ企画書が必要なのか?」を最初に考える必要があります。企画書の必要性を把握し、役割を理解することが、通る展示会の企画書作成につながります。以下では、展示会の企画書の必要性を解説します。

展示会のメリットや魅力をスムーズに伝えられる

展示会の企画書は、展示会そのもののメリットや魅力をスムーズに伝えられる効果があります。展示会への参加によってどれほどの効果が見込めるのか、どのような成果につながるのかを明確に示せるため、社内での高評価につなげられる点が魅力です。

これまで展示会に参加したことがない場合、その効果に懐疑的になるケースもあります。いくら担当者が説明を重ねても、会社に展示会の魅力を伝えきれないことも多いです。そこで企画書を作成し、その特徴や期待される効果をビジネス文書で提出することが求められます。

ビジネスで一般的に使用する形式にまとめることで、展示会について正確に理解を深めてくれる可能性が高まります。何よりも正式な議題として挙げられるようになるため、本格的に参加を検討する準備を進められるでしょう。

展示会に関する情報共有を行える

展示会の企画書は、関連する情報を社内に共有する手段としても有効です。展示会についての情報が少ないと、どれだけその魅力を解説してもイメージがしづらくなります。具体的な展示会のイメージ像が固まらないままでは、企画を通すことは難しいでしょう。

そこで企画書を正式に作成し、展示会についての基本情報を社内に提供することが重要となります。企画書に書かれた内容を軸に話を進めることで、具体的なイメージを持ってもらいやすくなります。また、参考資料として展示会のパンフレットや動画などを提示することで、社内全体でイメージを共有できる点も企画書の特徴です。

展示会の基本的な情報を提供する方法としても、企画書は必要なものとなるでしょう。

社内におけるコンセンサスを正式に得る手続きになる

展示会の企画書は、社内のコンセンサスを正式に得るための手続きになります。ただ展示会の魅力を発信するだけでは、なかなか具体的な企画立案にはつながりません。仮に展示会に興味のある人が社内に多いとしても、企画が立ち上がらなければ行動に移るのは困難でしょう。

そこで、企画書を社内コンセンサスを得るためのツールとして活用するのです。、まず企画書を作成して社内の根回しをし、コンセンサスを得ていまいましょう。目的や目標などを企画書で明確に示し、その内容が認められれば、正式に企画として動かしていくことが可能です。展示会への参加における第一段階として、企画書の作成に力を入れるのがおすすめです。

展示会の企画書で押さえておかなければならないポイント9選

展示会の企画書で押さえておかなければならないポイントは、以下の9つです。

- 目的|何のためにやる?

- 目標|どのようになったら成功?

- 会場と開催日時|いつどこでやる?

- ターゲット|出会いたい相手は?

- 担当者とサブ担当者|誰がやる?

- 出展コンセプト|どのように見せる?

- 展示内容|なにをやる?

- スケジュール|いつまでにやる?

- 予算と費用対効果|いくらかかってどれだけリターンがある?

それぞれのポイントについて、以下で詳しく解説します。

目的|何のためにやる?

展示会の企画書で最初に押さえるべきポイントは「展示会に出展する目的」を明確化することです。

なぜなら展示会の目標や展示する商材、出展コンセプトは、展示会に出展する目的によって大きく変わるからです。

目的が曖昧なままだと準備、展示会当日、展示会後のフォローのどのタイミングでも判断に迷うシーンが出てくることになります。

そうならないように、展示会に出展する目的を明確に決めておく必要があります。

具体的には、以下が展示会出展の目的として挙げられます。

- 売上アップ

- 新規顧客の獲得

- 商材の拡販

- 企業のブランディング

- 取引先、パートナー企業との関係強化

これらは、具体的に落とし込むことが重要です。

たとえば、「商材の拡販」を目的として設定したら、

どの機能をどのようにアピールするのか、まで踏み込んで記載しなければ企画書の説得力に欠けます。

目的から落とし込まれた出展コンセプトや効率的な集客方法、ターゲットを惹きつけるブースイメージまで企画書に記載しましょう。

※出展コンセプトのつくり方は、「出展コンセプトを練り上げる4つの質問とは?」もご覧ください。

目標|どのようになったら成功?

展示会の出展目的が決まったら、具体的な目標を設定しましょう。

展示会出展目的の達成を可視化できるように、具体的な数値での目標の設定が重要です。

この数値目標は、展示会の出展目的によって変わります。

「商材の拡販」が目的であれば、受注数や案件化数、見積提出数等が目標になりますし、

ブランディングが目的なら、メディア取材数、メルマガ登録数やYouTubeチャンネル登録数などが目標になりえます。

具体的な数値目標の例は、以下の通りです。

- 名刺獲得数

- アンケート獲得数

- メルマガ登録数

- YouTubeチャンネル登録数

- 特典企画エントリー数

- 展示会後のアポ数

- 案件化数

- 受注数

展示会の出展目的に合致した数値目標を設定し、目的の達成度合いを具体的に測定できるように企画書に記載しましょう。

会場と開催日時|いつどこでやる?

展示会の企画書には、出展する展示会の会場と開催日時を明記しましょう。

さらに、会場と開催日時だけでなく、主催者や過去の来場者数も記載するとよいでしょう。

出展する展示会が、自社が設定した目的に合致していることを、そう判断した理由とともに記載すると、

通りやすい企画書になります。

展示会選定のために主催者に確認を取っておきたい項目は、以下のようなものがあります。

- 来場者属性

- 自社のライバル企業の出展の有無

- 過去の来場者数

- 過去の出展者の実績

企画書提出の時点で、下調べしこれらを具体的に記載しておけば、熱意を伝えることもできます。

※出展展示会の選び方は、「成果が出る展示会の選び方」もご参照ください。

ターゲット|出会いたい相手は?

次に、展示会のターゲットを決定しましょう。

展示会で出会いたい相手を具体的に企画書に記載します。

展示会なら、出会いたい相手の、所属企業、部署や役職はもちろん、どのような悩みを持った人なのか、まで具体的に設定します。

さらに対象者が、自社がどのような解決策を提示するか?、解決できると説得力を持って伝えるためにどのような事例や実績を使うかまで具体的にイメージできるようにしましょう。

担当者とサブ担当者|誰がやる?

展示会出展の、主担当者とサブ担当者を決定し、企画書に明記しておくと、企画書が通った後の動きがスムーズになります。

さらに、各メンバーの具体的な業務分担や責任の範囲なども事前に決めておきましょう。

指令系統等を図表化すると、関係者が理解しやすいためおすすめです。

参加期間や、大まかなスケジュールもこの時点で考えておくと、関係者との連携がとりやすくなります。

企画書の段階で明確にしづらい場合は、役割だけ記載し、固有名詞は空白にしておいてもよいでしょう。

出展コンセプト|どのように見せる?

出展コンセプトは、展示会の出展目的からブレークダウンして決定します。

コンセプトを決める際に考慮に入れておくポイントは、以下の通りです。

- 自社の強み、他社との差別化:自社の強みや他社との違いをシンプルにまとめて、見込み客に伝わりやすくする。

- 他社の展示内容:他社の長所を取り入れ、短所は反面教師にする。他社の過去のノベルティや商材の訴求ポイントも確認しておくと、コンセプト被りを防ぐこともできます。

- ブースのビジュアルイメージ:言葉でビジュアルイメージを伝えることは限界があるため、写真やイラストを持ち寄ってイメージを共有する。

- コンセプトの言語化:イメージがある程度共有できたら、短く伝わりやすいキャッチコピーをつくる。

※キャッチコピーのつくり方は、「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

展示会の出展コンセプトを明確にし、展示会プロジェクトチームで共有しておくと、成功確率が高まります。

※出展コンセプトのつくり方は、「出展コンセプトを練り上げる4つの質問とは?」もご覧ください。

展示内容|なにをやる?

展示内容とは、展示会で具体的に何をやるのかを決めることです。