出展対象業種

出展対象業種は以下の通りです。

- 放送事業者

- 放送ラジオ局

- 機器・製造メーカ

- ポストプロダクション事業者

- プロダクション事業者

- 映画・映像制作会社

- ビデオソフト制作会社

- レコード制作会社

- 音響・PA関連事業者

- CATV関連事業者

- 舞台・演出・美術・照明関連事業者

- コンテンツ制作関連会社

- インターネット関連会社

- 通信事業者、コンテンツ配信事業者

- 施設・店舗関連事業者・官公庁・団体

- 商社、広告代理店

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催されたinter Bee(インタービー)2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

inter Bee(インタービー)2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

Inter BEEは、日本随一の音・映像・通信のプロフェッショナルが一堂に会し、メディア&エンターテインメント産業の最前線から、コンテンツビジネスに関わる最新のイノベーションを提案する国内最大の「メディア総合イベント」です。

60年の歴史と実績を礎に、最新の技術革新や多様化するビジネスモデルに柔軟に対応しながら、メディア産業の未来を力強く切り拓きます。

加速度的に進化するメディア&エンターテインメント分野の大きな潮流の中で、コンテンツを「つくる(制作)」「送る(伝送)」「うける(体験)」のすべてのプロセスを網羅するとともに、関わる領域を横断することがいま求められる変化への最適解となりえます。

私たちは、多角的な情報発信や体験、コミュニケーションを促進する“プラットフォーム”として、業界内外に向けて力強く発信し続けます。アフターコロナで加速するオンライン・ハイブリッド需要や生成AIなど新興分野まで、幅広いトピックが一堂に集結し、新たなコラボレーションと次なるイノベーションを創出する場を提供します。

Inter BEEは常にプロフェッショナルユーザーのニーズに応え、培ってきた専門性やネットワークはもちろん、未踏領域へ挑む先端技術やアイデアを大胆に取り込み、新たな価値やビジネス創出の機会を提供してまいります。従来の枠にとらわれない“メディア総合イベント”として、Inter BEEが描く未来像に、どうぞご期待ください。

開催時期

2025年11月19日(水)~21日(金)

幕張メッセ

出展対象業種は以下の通りです。

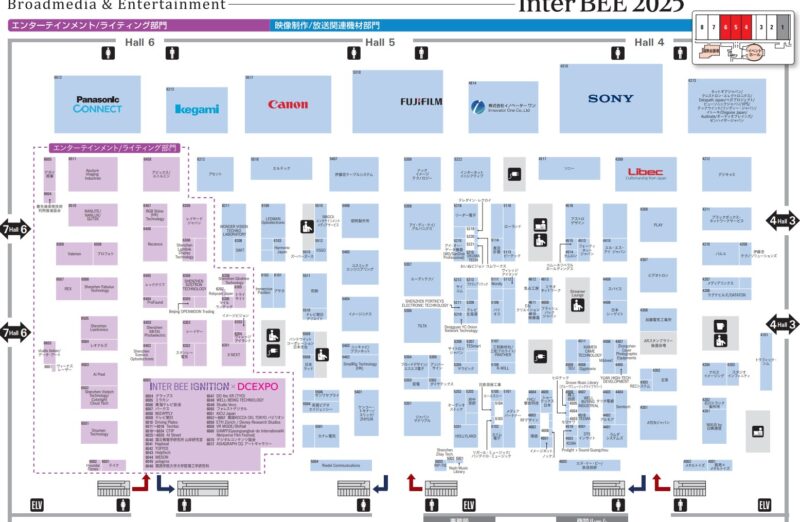

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

WEBサイトは以下です。

https://www.inter-bee.com/ja/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

放送・通信関連の来場者が多数集まる良質な展示会。

メディアとエンターテイメントの総合展示会というだけあって会場の雰囲気、個社のブースともにスタイリッシュ。

カッコよさだけで終わらせず実売につなげていくことが、この展示会で成功するポイント。

全体的に黒や濃紺が多いので、黄色、赤、薄紫などをブースカラーにすると目立つ。

ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

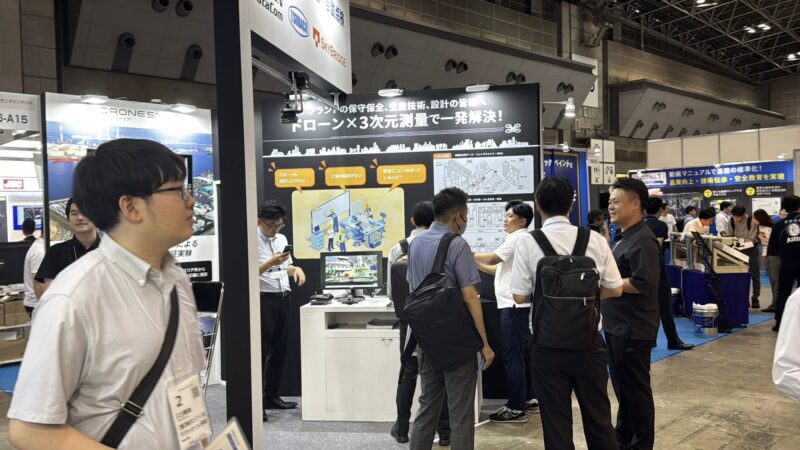

パシフィコ横浜で開催されたEdgeTech+2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

EdgeTech+2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

「機器制御の黒子」として製品開発シーンを支えてきた組込みシステムは、今やモビリティ、製造、ロボティクス、インフラといったあらゆる産業の中核を担う存在へと進化しています。

その役割は、単なる制御からリアルタイム知能、セキュア通信、クラウド連携、UX設計まで広がり、まさに「動くAI」として社会インフラを支える中核技術になりつつあります。

この劇的な変化の背景には、生成AI/エッジAIによるソフトウェアの自動化、IoTデバイスによる常時接続環境、強化される国際的なセキュリティ規制といった複合要因が存在します。さらに近年では、センサ・アクチュエータ・推論エンジンを一体化した“フィジカルAI”が、物理空間での判断と行動を可能にし、組込み技術を「静かな知能」から「動的で創造的な価値提供者」へと変貌させています。

EdgeTech+ 2025は、こうした変革の最前線を体感できる、日本最大級の組込み・エッジテクノロジー総合展示会です。AI(生成AI/エッジAI)× IoT × セキュリティの融合がもたらす新たな社会実装の波は、組込みシステムを“隠れた制御装置”から“戦略的収益エンジン”へと押し上げています。

本展では、AIを前提とした設計思想、セキュアバイデザイン、レジリエントなサプライチェーン構築などを軸に、組込みエコシステムの全体像を俯瞰。さらに制度・市場動向から現場での実装展開までを取り上げ、ステークホルダーの皆様に新たな成長の視点とビジネス機会を提供します。

開催時期

2025年11月19日(水)~21日(金)

パシフィコ横浜

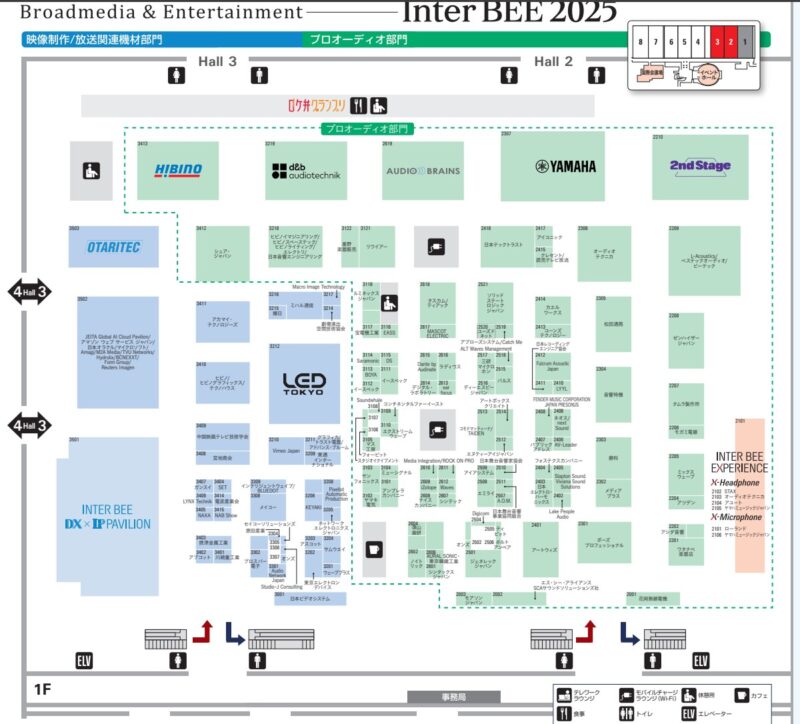

会場の小間割りは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

一般社団法人 組込みシステム技術協会

WEBサイトは以下です。

https://www.jasa.or.jp/expo/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国から、課題を持つ来場者が多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

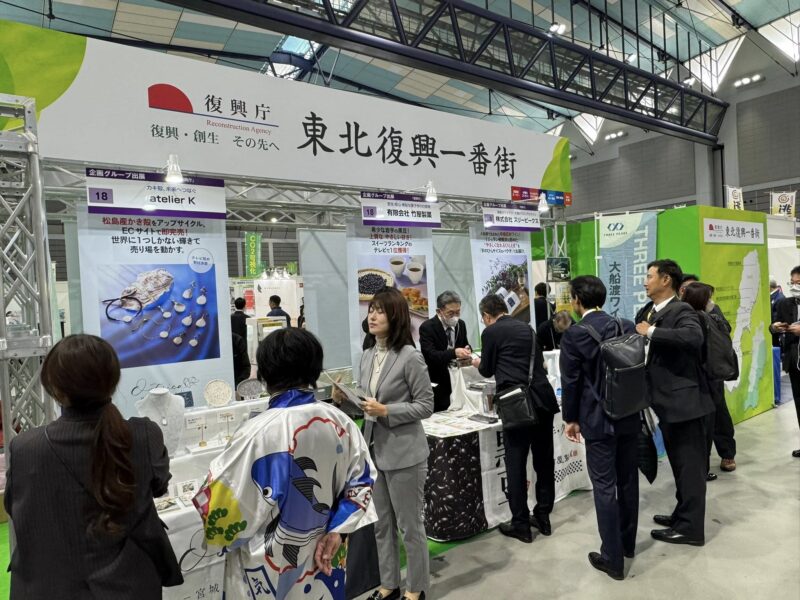

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

夢メッセみやぎで開催されたビジネスマッチ東北2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

ビジネスマッチ東北2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

「ビジネスマッチ東北」は、東北地域におけるビジネスマッチング創出を目的に2006年に初開催し、会を重ねる毎に出展数・商談件数が増え、食や農業、観光から工業系や環境、ITにいたるまで、東北各地で生み出されている様々な業界の商品・技術・サービス・情報が一堂に会するビジネスマッチングイベントとして、毎年好評を博しています。

もう既に3年にも及ぶ新型コロナ感染拡大の影響によって大規模イベント開催に様々な制限がかかりながらも、東北最大級のビジネスマッチングイベントを熱望する多くの事業者様の思いに応えるべく、あらゆる対策を講じ、開催時期を変更するなどして、これまで16年間にわたり継続開催しております。

また当日は、企業団体によるブース出展のほか、全国各地のバイヤー48社と出展社による個別商談会や、出展社・来場者が抱える経営課題解決のための企業支援相談コーナーも設置しております。

当日は、9時30分より開場式を執り行い、ご来賓・主催共催団体代表者によるご挨拶・テープカット後、午前10時に開場します。

開催時期

2025年11月13日(木)

夢メッセみやぎ

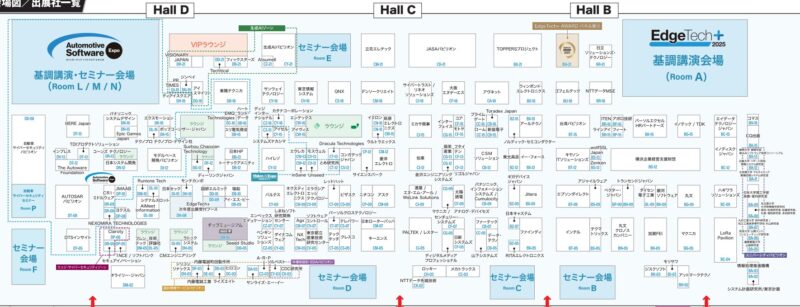

会場の小間割りは以下の通りです。

主催、後援、協賛は以下の通りです。

WEBサイトは以下です。

https://www.bmtohoku.jp/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

東北地方のバイヤーが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたアミューズメントエキスポ2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

アミューズメントエキスポ2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

アミューズメント エキスポは、アミューズメント業界の最新動向を紹介する日本最大級の展示会です。

アミューズメント エキスポ」は、ゲームセンターを始めとしたアミューズメント・エンターテインメント産業のさらなる拡大・発展を目的に開催される、国内最大級の展示会&ファンイベントです。

本年は、アーケードゲーム機メーカーをはじめ、景品メーカー、関連機器メーカーやアミューズメント施設の運営事業者など、53社(2025年7月現在)が出展予定です。会場には、クレーンゲーム、ビデオゲーム、プリントシール機、メダルゲームなど、さまざまなジャンルの人気アーケードゲームや最新の体験型アトラクションが一堂に集結し、まるで巨大なゲームセンターのような空間が出現します。すべてのゲーム機はプレイ料金無料でお楽しみいただけます(※入場は有料)。

11月14日(金)の「ビジネスデー」には、商談会や各種セミナーを開催。11月15日(土)の「ユーザーデー」には、出展社ブースでのイベントやグッズ販売に加え、主催者による特別イベントも実施します。

■クレーンゲーム誕生60周年を記念した特別企画も開催!

■メーカーの枠を超えて夢の競演を行う音楽フェス「AMUSEMENT MUSIC FES 2025」

開催時期

2025年11月14日(金)~15(土)

東京ビッグサイト

会場小間割りは以下です。

主催、後援、協賛は以下の通りです。

一般社団法人日本アミューズメント産業協会(JAIA)

WEBサイトは以下です。

https://amusementexpo.jp/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国からアーケードゲーム好きが集まる体験重視の良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された地方銀行フードセレクション2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

地方銀行フードセレクション2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

本商談会は、全国の地域食品に特化した商談会として 2006 年からスタートし、本年で第 19 回目を迎えます。2023年はコロナ禍の中、リアルとオンラインの両方にて商談会を開催し、リアルでは、主催銀行 49 行の取引先の出展社 645 社にご出展いただき、5,152 名の食品バイヤーにご来場いただきました。

本年開催される「地方銀行フードセレクション 2025」では、地域食品を扱う地元企業と食品バイヤーの皆様との、昨年以上に成果の上がる出会いの場を提供いたします。

全国の地方銀行と協力し、地方の素晴らしい商品を、首都圏をはじめとした全国の食品バイヤーへPRする機会を提供することで、地方銀行による地元企業の取引先支援としての“地方創生”、並びに、地方銀行や食品事業者、地方自治体、経済団体等が一体となり地域で連携することで、地域経済の活性化を図ります。また、全国の食品バイヤーとの予約制個別商談会の開催や出展社同士のマッチング、

出展社の商品展示コーナーを設置することで、食品バイヤーや全国の食品事業者への商品提案の機会を増やします。

開催時期

2025年11月13日(木)~14日(金)

東京ビッグサイト

原則として、主催銀行のお取引先で全国に向けた販路拡大を希望する食品の生産・加工・販売等の事業者に限定。

百貨店、卸業、商社、ホテル、外食チェーン、スーパー、コンビニエンスストア、食品メーカーなどの食品担当バイヤーなど。

※一般の方の入場はできません。

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

WEBサイトは以下です。

http://food-selection.com/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国の名品・逸品が地方銀行を介して集結する良質な展示会。

小規模な企業でも成果を出しやすいと思われる。

欲を言うとブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

2025年11月、高市政権が打ち出した「日本成長戦略本部」による重点投資対象17分野。これは単なる政策発表ではなく、今後の日本の産業構造を大きく変革する国家戦略です。これらの分野に注目する企業にとって、最新技術や業界動向を効率的に把握できる「展示会」は、ビジネス拡大の絶好の機会となります。

本記事では、展示会の専門家として、高市政権が掲げる17分野それぞれに対応する主要展示会を詳しく紹介します。新規参入を検討している企業、最新技術の導入を考えている担当者、そして商談機会を求める営業パーソンまで、必見の内容です。

※展示会で失敗したくない方向けのセミナー。(株)展示会営業マーケティングでは、毎月1回、オンラインで「展示会営業セミナー」を開催しています。展示会書籍を5冊執筆している代表の清永健一自身が講師を務め、「目からうろこの内容だ」と好評をいただいています。展示会で成果を出したい方はぜひご参加ください。※

開催時期: 毎年12月(2025年は12月17日~19日)

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://www.semiconjapan.org/jp

半導体産業における日本最大級の国際展示会です。製造装置、材料、検査・計測技術からSMARTアプリケーションまで、半導体のサプライチェーン全体をカバーしています。

デバイスメーカー、材料メーカー、AIプラットフォーマーが集結し、半導体材料の未来について多角的に議論するカンファレンスも初開催されるなど、AI時代に対応した内容に進化しています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年2回(春:4月、秋:10月)

会場: 東京ビッグサイト(春)、幕張メッセ(秋)

主催: RX Japan株式会社

公式サイト:https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html

AIソリューション、機械学習プラットフォーム、生成AI技術など、最新のAI技術が一堂に集結します。「生成AI World」という特設エリアも設置され、社会実装が進むAI技術をビジネスに活かすアイデアが見つかります。

製造業、金融機関、社会インフラなど、あらゆる業界のAI活用事例を学べる貴重な機会です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

NexTech Week2025【春】(AI・人工知能EXPO、ブロックチェーンEXPO、量子コンピューティング EXPO、デジタル人材育成支援 EXPO)

開催時期: 毎年1月、9月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト:https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/about/isp.html

半導体後工程に特化した専門展。先端封止技術や高密度実装技術の革新が進む中、この分野の最新トレンドを把握するには欠かせない展示会です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 隔年開催(次回2026年)

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://www.seajapan.ne.jp/

1994年から開催されている国際海事展。造船・海運・舶用機器など海事産業のための総合展示会として、新製品の発表や商談、業界ネットワークの構築の場として活用されています。

前回2024年開催時には30周年を迎え、過去最大規模で開催されました。水素・アンモニアなど新燃料関連技術、ゼロエミッション船の技術も展示対象となっています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 隔年開催(2025年5月22日~24日開催済み)

会場: テクスポート今治

公式サイト: https://www.bariship.com/

日本最大の海事都市・今治で開催される西日本最大の国際海事展。造船パビリオン、海運パビリオン、舶用機器パビリオンが設置され、今治の海事関連企業が一堂に出展します。

最終日は一般公開日として、次世代の海事産業を支える人材育成の場としても活用されています。約17,000名の来場が見込まれる大規模イベントです。

開催時期: 年2回(春:4月、秋:10月)

会場: 東京ビッグサイト(春)、幕張メッセ(秋)

主催: RX Japan株式会社

公式サイト: https://www.nextech-week.jp/hub/ja-jp.html

日本唯一の量子コンピュータ技術に特化した展示会です。最新の研究からユースケースの紹介まで、量子コンピュータ技術のすべてが一堂に集結します。

製造業、金融機関、社会インフラ、物流業界などから専門家が来場し、量子コンピュータの活用を見据えた商談が活発に行われています。政府は量子技術を国家戦略における重要技術として位置づけており、今後の市場拡大が期待されます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年10月(2025年は10月8日~10日開催済み)

会場: パシフィコ横浜

公式サイト: https://jcd-expo.jp/

1986年初開催の、バイオテクノロジーにフォーカスを当てた世界最古級のイベント。医薬創薬分野を中心に、バイオものづくり、フードテック、ヘルスケア分野まで業界の垣根を超えた幅広い企業が出展します。

2025年は世界36か国・地域から約1,090社・団体が出展し、24,000件以上の商談が予定されるなど、史上最大規模での開催となりました。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年4月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://www.cphijapan.com/

創薬から製造までのサプライチェーンにおける国際展示会。低分子からバイオ医薬・再生医療製品まで、日本発の革新的な医薬品の創出と安定供給をサポートします。

世界70ヵ国から3万人超の製薬関係者が来場し、800社以上が出展する大規模イベントです。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年複数回(東京、大阪)

会場: 東京ビッグサイト、インテックス大阪

公式サイト:https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/about/bp.html

バイオ医薬品に特化した専門展。研究機器・試薬、培養機器・設備、受託サービス、バイオ医薬原料などが出展対象です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年5月末ごろ(前回2024年10月開催)

会場: 東京ビッグサイト

主催: RX Japan株式会社

公式サイト:https://www.spexa.jp/tokyo/ja-jp.html

宇宙ビジネスに関するすべてが集まる展示会です。

官民挙げての宇宙開発の重要性が増している今、宇宙ビジネスに関するすべてが集まる展示会を開催します。

「ロケット打ち上げ」「衛星運用」「地上システム」「設計・製造・開発」「部品・素材」「衛星データ利活用」「宇宙空間利用」など、宇宙ビジネスに関するあらゆる製品/技術/サービスが出展し、宇宙ビジネスを発展させたい方々へオープンな出会いと最適なマッチングを提供します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 不定期(前回2024年10月開催)

会場: 東京ビッグサイト

主催: 日本航空宇宙工業会

公式サイト:https://www.japanaerospace.jp/jp/

日本最大の航空宇宙産業の総合展示会。2024年開催時には23の国と地域から663企業が出展し、37,168人が来場しました。

トレードデーに加え、最終日はパブリックイベントも開催され、一般の方も航空宇宙技術に触れられる機会が設けられています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年1月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://biz.nikkan.co.jp/eve/isiex/

宇宙開発に特化した専門展。月面開発事業、ロケット開発、衛星活用事業、地上サービスなど、宇宙ビジネスの最新動向を網羅します。

2026年で第5回を迎え、日本の宇宙産業の成長と拡大に貢献しています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年4回(東京、大阪、名古屋で開催)

会場: 東京ビッグサイト、インテックス大阪、ポートメッセなごや

主催: RX Japan株式会社

公式サイト: https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html

日本最大のIT・DX総合展。AI、セキュリティ、クラウド、業務システムなど、IT・DX関連の製品・サービスが一堂に集結します。

4つの専門展(Japan IT Week、Japan DX Week、営業・デジタルマーケティングWeek、EC・店舗Week)で構成され、来場者は自身の課題に応じて効率的に情報収集できます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年3月ごろ(日経メッセ内)

会場: 東京ビッグサイト

主催: 日本経済新聞社

公式サイト: https://messe.nikkei.co.jp/ss/

社会やビジネスの安全・安心を守るための最新製品やサービスを一堂に集めて紹介する展示会です。具体的な内容としては、防犯カメラ、サイバーセキュリティ、入退室管理システム、警備ロボット、災害対策、テロ対策など多岐にわたる技術やソリューションが展示されます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

ジャパンショップ、ライティング・フェア、建築・建材展、リテールテック、セキュリティショー、ビルメン CONNECT、 Good 家電 Expo2025(日経メッセ)

開催時期: 毎年9月

会場: 幕張メッセ

公式サイト:https://tgs.cesa.or.jp/jp

世界最大級のゲーム展示会。ゲーム産業だけでなく、メタバース、eスポーツなど、デジタルコンテンツ全般の最新トレンドが集結します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年6月ごろ

会場: 東京ビッグサイト

主催:RX Japan株式会社

公式サイト:https://www.content-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

映像・CG制作展、クリエイターEXPO、ライセンシングジャパンなどで構成される、コンテンツビジネスの総合展示会です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年複数回

会場: 東京ビッグサイト、インテックス大阪

公式サイト: https://www.foodtechjapan.jp/hub/ja-jp.html

食品製造のDX化、自動化、スマート化を実現する技術が集結。代替肉、培養肉、AIによる食品ロス削減技術など、最新のフードテックソリューションが展示されます。

食料安全保障と環境保全の両立を目指す企業にとって、必見の展示会です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年6月ごろ

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://www.foomajapan.jp/

FOOMA JAPAN は、一般社団法人日本食品機械工業会が主催し1978年誕生。

食品製造に関わるソリューションを世界一取り揃える展示会を目指し成長を続けています。食品製造現場の川上から川下まで、幅広い出展・展示分野とあらゆるソリューションが揃うFOOMA JAPANは課題解決を発見する場・機会として食品製造業の皆さまに高い評価を得ています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年3回(春:2月、秋:9月、関西:11月)

会場: 東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪

公式サイト: https://www.wsew.jp/

世界最大級の新エネルギー総合展。水素・燃料電池、太陽光発電、二次電池、スマートグリッド、洋上風力、核融合など、GX推進に必要なあらゆる技術が出展します。

2025年春の東京開催では68,840名が来場し、200講演以上のカンファレンスが開催されました。「核融合発電ワールド」「BIPV WORLD」などの特別企画も注目です。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年2回(春:2月、秋:9月)

会場: 東京ビッグサイト、幕張メッセ

洋上風力発電、陸上風力発電の技術と部材が集結。日本の再生可能エネルギー拡大の鍵となる風力発電分野の最新動向を把握できます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年1月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://biz.nikkan.co.jp/eve/bousai/

日刊工業新聞社と日本防災産業会議が主催する、防災・減災によるレジリエンス社会の実現を目指す展示会。

耐震技術、気象観測システム、帰宅困難者対策、ドローン活用など、幅広い防災ソリューションが展示されます。2024年は87社190小間規模で、20,336名が来場しました。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年複数回(横浜、大阪、名古屋)

会場: パシフィコ横浜、マイドームおおさか

公式サイト: https://www.shinsaiexpo.com/

1997年初開催の、地震・自然災害対策に特化した日本唯一の専門展示会。地震対策用品、被災生活用品、備蓄食、ライフライン代替品など、実践的な防災製品が集結します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年7月

会場: 東京ビッグサイト

主催: RX Japan株式会社

公式サイト: https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/bousai.html

自治体向けの防災ソリューションに特化した展示会。地域の防災力強化に貢献する製品・サービスが出展します。センサーによる浸水検知、防災アプリ、備蓄管理システムなど、ICTを活用した最新の防災・減災ソリューションが集結します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

既出のBioJapan、CPHI Japan、バイオ医薬EXPOに加え、以下の展示会も重要です。

開催時期: 毎年10月(BioJapanと同時開催)

会場: パシフィコ横浜

公式サイト:https://jcd-expo.jp/jp/

再生医療・細胞治療に特化した専門展。ES細胞、iPS細胞、細胞培養技術、遺伝子治療など、再生医療の最先端技術が集結します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: SMART ENERGY WEEKと同時開催

会場: 東京ビッグサイト、幕張メッセ

公式サイト:https://www.wsew.jp/hub/ja-jp/about/fusion.html

次世代エネルギー源として注目される核融合技術に特化した特別企画。2030年代の発電実証を目指す最新の研究開発成果が紹介されます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 東京11月、名古屋2月、大阪5月

会場: 幕張メッセ、ポートメッセなごや、インテックス大阪

公式サイト:https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html

機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に出展する世界最大規模の展示会です。

また、材料だけではなく、材料の製造加工機械、検査測定分析機器など素材産業に関わるあらゆる技術が出展しています。

各業界の研究・開発・設計・製造担当者が来場し、出展社と活発な商談が行われています。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年1月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト:https://www.nanotechexpo.jp/

ナノテクノロジーに関する世界最大級の国際総合展示会。カーボンナノチューブなどのナノ材料・素材の最新技術が一堂に集結します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 毎年6月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト:https://www.jpcashow.com/show2026/index.html

電子回路と製造技術の総合展。半導体パッケージング、実装プロセステクノロジーなど、エレクトロニクス製造に関わる材料・部材が展示されます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期:毎年9月ごろ

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト:https://www.logis-tech-tokyo.gr.jp/

物流・ロジスティクスの総合展示会。港湾の自動化、デジタル化、環境対応技術が展示されます。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

開催時期: 年複数回

会場: 東京ビッグサイト、インテックス大阪

IoT・AIを活用したスマート物流システム、自動搬送ロボット、倉庫管理システムなどが出展します。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

ファクトリーイノベーションWeek2024(スマート工場EXPO、スマート物流EXPO、ウェアラブルEXPO、ロボット開発・活用展、グリーンファクトリーEXPO)

開催時期: 毎年10月ごろ

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://www.kikikanri.biz/

『危機管理』をテーマにした国内最大級の総合トレードショーです。「防災・減災」、「BCP・事業リスク対策」、「セキュリティ」の主要3分野を柱に、さまざまな課題やリスクに対処するための製品・サービスが一堂に集います。危機管理における展示会のなかのトップランナーとして認知されており、国・自治体関係者をはじめ、インフラや商業施設、製造業、情報通信業等、あらゆる業界の経営層や管理・総務部門など組織の危機管理を担うキーパーソンが来場し、質の高いビジネスマッチングを長年に渡り支えています。

全国各地で頻発化・激甚化する自然災害や今後発生が予想される南海トラフ地震と首都直下地震、また、各地で増加する強盗事件をはじめ、サイバー攻撃による凶悪犯罪など日常や社会全体に潜むリスクが顕在化し、これらへの「備え」として官民一体となった対策が必要です。本展では、危機管理の課題を抱える来場者と、販路拡大・新規参入を目指す出展者のビジネスマッチングを支援します。

開催時期: 毎年5月

会場: 東京ビッグサイト

公式サイト: https://wjwtp.jp/

日本最大級の無線通信専門展示会。5G/ローカル5G、6G、Wi-Fi 7、IoT無線、ミリ波/テラヘルツ波など、最先端の無線通信技術とソリューションが集結します。

総務省、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなど、業界のキーパーソンが基調講演を行い、2030年実用化を目指す6Gの最新動向も把握できます。

2025年のテーマは「ワイヤレスで全産業へ広がるAI革命」で、35,000人超が来場しました。

展示会レポートはこちらをご覧ください。

前述のバリシップ、Sea Japanに加え、以下も重要です。

開催時期:毎年7月ごろ

会場:大さん橋ホール

公式サイト:https://umihaku.jp/

海洋資源開発、海洋再生可能エネルギーなどの最新動向を学べます。

開催時期: 隔年開催(11月ごろ)

会場: 神戸国際展示場

公式サイト:https://to2025.techno-ocean.com/

海洋科学技術に関する国際展示会。海洋探査、海洋資源開発の最新技術が展示されます。

ほとんどの展示会は事前登録制です。当日のスムーズな入場のため、必ず事前に登録しましょう。VIP特典が受けられる場合もあります。

展示ブースだけでなく、業界の第一人者による講演やパネルディスカッションにも参加しましょう。最新トレンドや課題を効率的に学べます。

名刺は多めに用意し、自社の課題や導入検討している技術を明確にしておくことで、有意義な商談ができます。

多くの展示会は複数の専門展で構成されています。関連分野の展示も併せて見学することで、新たなビジネスヒントが得られるでしょう。

展示会は毎年進化します。継続的に参加することで、業界の変化を肌で感じ、競合他社の動向も把握できます。

高市政権が掲げる重点投資対象17分野は、今後の日本経済の成長エンジンとなる領域です。これらの分野に関連する展示会は、最新技術の情報収集、ビジネスパートナーの発掘、商談機会の獲得において、極めて重要な役割を果たします。

本記事で紹介した展示会の多くは、年に複数回、あるいは東京・大阪・名古屋など複数都市で開催されています。自社の事業戦略に合わせて、計画的に参加することをお勧めします。

政府の重点投資政策の波に乗り、展示会を最大限活用することで、あなたのビジネスを次のステージへと引き上げましょう。

【2025年度 主要展示会カレンダー】

各展示会の詳細は公式サイトで最新情報をご確認ください。ビジネスの未来を切り拓く一歩を、展示会から始めましょう。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

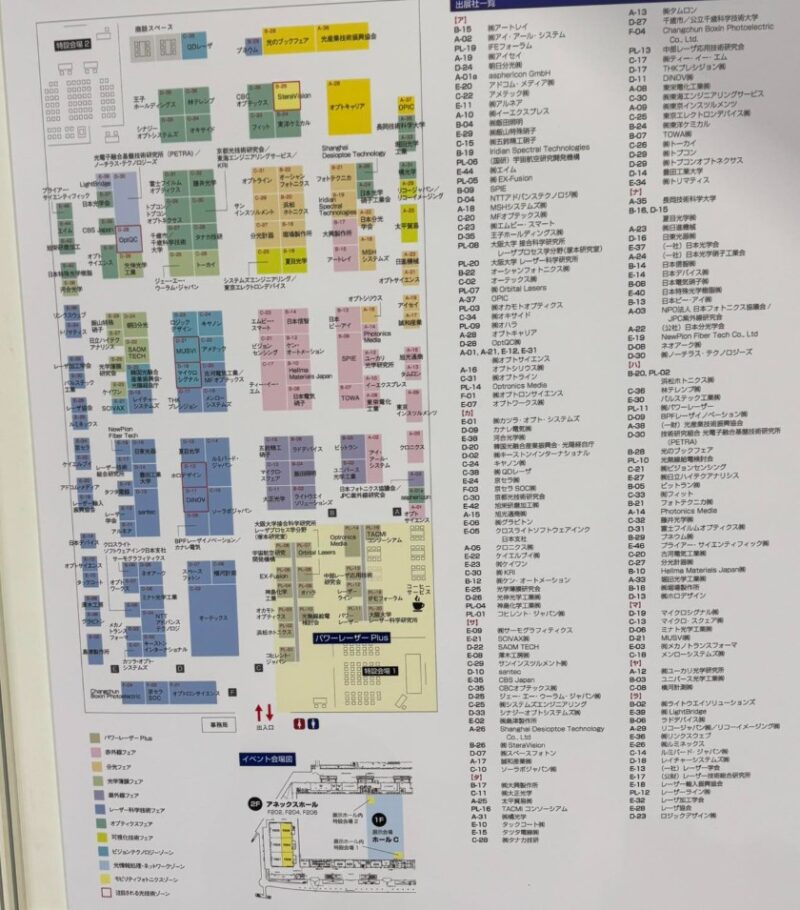

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催された高機能素材Week・ファインテックジャパン・Photonix・リサイクルテックジャパン2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

高機能素材Week・ファインテックジャパン・Photonix・リサイクルテックジャパン2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

高機能素材Weekとは、機能性フィルム・プラスチック・セルロース・炭素繊維複合材・金属・セラミックスなどの最先端の素材技術が一堂に出展する世界最大規模の展示会。

以下の9つの展示会から成る。

フィルムテックジャパン

世界最大級の高機能フィルム産業展。高機能フィルムとは電機、自動車、建材、医薬品、食品包装など様々な分野で活躍する機能性フィルムです。本展は機能性フィルム、成形加工機械、検査・測定・分析機器などが出展するフィルム産業展です。

プラスチックジャパン

世界最先端のプラスチック産業展。高機能プラスチックはエンジニアリングプラスチック、CFRP、セルロースナノファイバー、バイオプラスチックなど「軽量化」「金属代替」「エコ素材」として需要が拡大しています。本展には、プラスチックの原料・添加剤から成形加工機械、リサイクル技術に至るまで、プラスチック産業に関するあらゆる技術が出展します。

メタルジャパン

鉄鋼・非鉄・流通など金属産業を網羅した展示会。アルミ、銅、チタン、マグネシウム、貴金属、鉄鋼をはじめとした金属材料や、その加工機械、分析・検査機器、鋼材流通など、高機能金属に関するあらゆる技術が出展する商談展です。

セラミックスジャパン

世界三大セラミックス展のひとつ*! ファインセラミックス産業を網羅した日本最大の展示会。高機能セラミックス(構造材料、機能材料、生体材料、耐火物)、セラミックス原料(酸化物、蛍光体、窒化物、炭化物)、製造加工技術などが出展する、日本最大の商談展です。

接着・接合・溶接の専門展。接着・粘着剤などの材料から溶接・摩擦撹拌・超音波・拡散などの接合装置・技術が一堂に出展します。また、高機能プラスチック展、金属展、セラミックス展などと同時開催のため、異種材料接合の商談展としても注目を集めています。

塗料・塗装・コーティングの専門展。自動車、エレクトロニクス、建築をはじめとした様々な分野で必要不可欠な「塗料・コーティング技術」に特化した専門展です。工業用、建築用に限らず、塗料・塗装・コーティングに関するすべての製品が出展対象となります。

世界最大規模のサステナブルマテリアルに特化した商談展。本展は、生分解樹脂やセルロースなどの環境配慮型材料だけでなく、リサイクル技術やサーキュラーエコノミーとしての資源・材料が出展するサステナブルマテリアルの総合展です。海洋プラスチック問題の解決、カーボンニュートラル・脱炭素社会の実現を目的に、本格的な商談・ビジネスマッチングの場を提供いたします。

「光・レーザー技術」の総合展。「レーザー加工」「光学部品・材料」「光計測・分析」の3つの専門ゾーンから構成される、光・レーザー関連技術の総合展です。自動車・電機・二次電池メーカーの生産技術・工場関係者が多数来場します。

日本最大のディスプレイ産業展。電子ディスプレイ(液晶、有機EL、量子ドット、マイクロLED)から、その製造装置、材料、加工技術までが一堂に出展する世界最大規模の専門展。日本のみならず、中国・韓国・台湾など世界中のパネルメーカーとの商談の場を提供しています。

2022年に経済産業省が発表した資料※によれば、日本のCO2排出量のうち約1/4、製造業の約8割を占めるのが素材産業です。そのため、素材産業での再生可能エネルギーの導入や、エネルギー効率の向上、リサイクル率の向上が求められており、代替素材の開発や、プロセスの革新も重要です。

そうした背景より「鉄鋼、化学、窯業・セメント、紙・パルプ、非鉄金属などの素材工場の脱炭素化に特化した専門展」として”素材工場の脱炭素化展”が来週10/29(火)~幕張メッセにて開催!

燃料・製造プロセスから工場全体に至るまであらゆる脱炭素技術が一堂に集結します。

2025年11月12日(水)~14日(金)

幕張メッセ

会場小間割りは以下のとおりです。

WEBサイトは以下です。

https://www.material-expo.jp/hub/ja-jp.html

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国から課題意識の高い技術者が多数集まる良質な展示会。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、もったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

パシフィコ横浜で開催されたInterOpto光とレーザーの科学技術フェア2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

InterOpto光とレーザーの科学技術フェア2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

「interOpto2024-光とレーザーの科学技術フェア-」は,一般財団法人光産業技術振興協会(東京都文京区 理事長:綱川 智)と株式会社オプトロニクス社(東京都新宿区 代表取締役社長:島田 耕)が共同主催し,最新の技術や製品が一堂に会する場として,光技術の未来を探る機会を提供します。今回の展示会には日本をはじめ6ヶ国より計169社・団体もの業界のキーカンパニーが出展します。

21世紀が光の時代と言われて四半世紀を迎えようとする現在,これまで研究領域であった技術が社会実装へのフェーズに移行し始める変革期にあります。例えば,光電融合技術もその一つであり,AIの登場も相まって,これらの私たちの生活を根本から変える可能性を秘める技術は,実用化も見え始めています。

光電融合技術による通信インフラは,超高速,超低消費電力,低遅延をもたらし,これによって遠隔医療や自動運転などの分野で恩恵をもたらす可能性があります。一方で光センシングの重要性も増しており,自動車・モビリティ分野はもとより,スマートシティなど多くの応用分野に貢献することが期待されています。

また,AIとの融合も進むAR/VR技術の展開においても光技術はキーテクノロジーとなっており,ヒューマンインターフェース分野の進展も注目されています。

「interOpto2024-光とレーザーの科学技術フェア-」では,こうした分野のゾーンも設けており,出展社は競争力ある技術や製品を披露する予定です。展示会ではまた,併設してセミナーなど各種イベントも開催されるので,光・レーザー技術の基礎からトレンドなど,多くの情報を得ることができます。

新しい分野の技術や開発動向を探る場としての役割を担う「interOpto2024-光とレーザーの科学技術フェア-」が,光技術の未来を切り拓くイベントとして再認知され,新たなビジネスチャンスの発見の場となることが期待されています。

開催時期

2025年11月11日(火)~13日(木)

パシフィコ横浜

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

(株)オプトロニクス社

WEBサイトは以下です。

https://www.optronics.co.jp/fair/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国から、課題を持つ来場者が多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

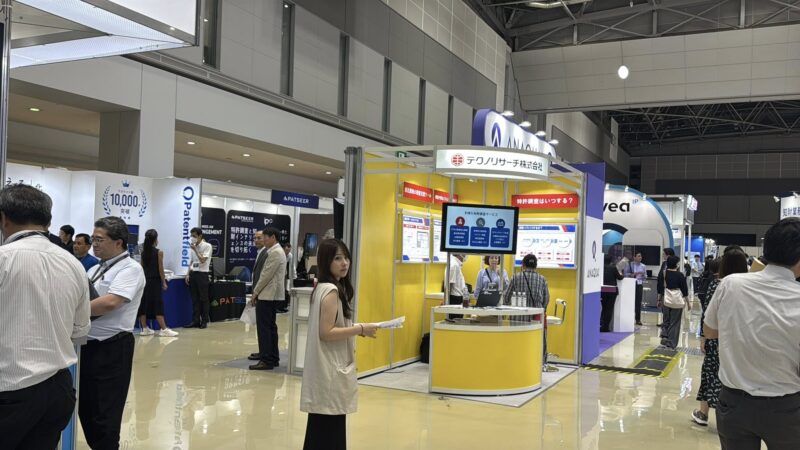

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された知財・情報フェア&コンファレンス2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

知財・情報フェア&コンファレンス2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国内最大級の知財、特許に関する展示会。

国内最大級の知的財産・情報分野の展示会「第34回 2025 知財・情報フェア&コンファレンス」(産経新聞社ほか主催)を9月10日(水)から3日間、東京ビッグサイト(東京都江東区)で開催します。

【出展者数】152社・団体(共同出展、知財情報パネル特設展示コーナー含む)

【出展小間数】328小間

【出展者プレゼンテーション】47社86テーマ

主催講演「生成AI台頭時代におけるブランド戦略と知的財産管理術 〜PEANUTS(スヌーピー)やきかんしゃトーマスなど海外IPの商品化をはじめとしたブランド戦略を事例に〜」

生成AIが急速に進化し、ビジネス環境に大きな変革をもたらしている現代。ブランド戦略と知的財産管理は、かつてないほど複雑かつ重要な課題となっています。そこで本講演では、キャラクターなどのIPを通じて数々の感動を生み出してきた古川愛一郎氏を講師に迎え、海外IPの商品化をはじめとしたブランド戦略の事例からそれを守るための知財管理のあり方について、ご講演いただきます。

【同時開催展示会(西1・2ホール)】 ※各展示会との相互入場制となっております

SENSOR EXPO JAPAN 2025(センサエキスポジャパン)、測定計測展2025、TEST2025 第18回総合試験機器展、第27回自動認識総合展

2025年9月10日(水)~12日(金)

東京ビッグサイト

東京ビッグサイト南ホールの小間割り図面は以下の通りです。

主催、後援、協賛は以下の通りです。

WEBサイトは以下です。

https://pifc.jp/2024/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

全国から知財、IPビジネスに関する方が数多く来場する良質な展示会。

欲を言うと接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのはもったいない。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、もう一歩踏み込みたい。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたジャパンモビリティショー(JAPAN MOBILITY SHOW)2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

ジャパンモビリティショー(JAPAN MOBILITY SHOW)2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

会場では、モビリティの未来の姿(#FUTURE)、モビリティそのもの(#CULTURE)、モビリティのビジネス(#CREATION)を通じて、まだ見ぬ日本の未来にワクワクする体験を提供します。

① モビリティの未来の姿にワクワク(#FUTURE)

前回ショーで好評いただいたTokyo Future Tourの第2弾を実施します。今回は「Tokyo Future Tour 2035(トーキョーフューチャーツアー2035 ニーマルサンゴー ))」と銘を打ち、近すぎず遠すぎない10年後の近未来の技術やそれによってもたらされる生活の変化を体感いただけます。本プログラムでは様々な産業から100以上の企業・団体が集まり、2035年の未来の東京が出現します。

②モビリティそのものにワクワク(#CULTURE)

これまでも、人々の生活に深く根ざし、ワクワクをもたらす存在であり続けてきたクルマ・バイクを中心に、様々なモビリティとそれらが持つストーリーに焦点を当てた、モビリティ好きの方が本気で楽しんでいただける、モビショーならではのプログラムです。

時代を遡り、過去から現在の文化や世相と共に、その象徴として輝いていた乗り物が登場するカルチャー展示では、当時を知る人には懐かしく、初めて知った人でも好奇心がくすぐられ、胸が高鳴るような体験を提供します。また、屋外エリアでは、次世代燃料ごとのパフォーマンスを感じられるショーラン、レーシングカーやヒストリックカー、SUVなどで行う大迫力のデモラン&同乗体験を通じて、日常にある乗り物が生み出す非日常的なワクワクを体験いただけます。

さらに、貴重なスーパーカーやカスタムカー、キャンピングカーをはじめ、モビリティ好きの輪が広がるコミュニティゾーン、お子さま連れでもお楽しみいただける、はたらく乗り物の展示や大人気のトミカブース、全国各地からの特産品が集まる軽トラ市など、来場者がワクワクするような様々な企画を用意します。

③モビリティのビジネスにワクワク(#CREATION)

モビリティ産業の拡張を目指し、スタートアップ企業と事業会社のビジネス共創による新しいワクワクを生み出す場として、ブース出展とピッチコンテスト&アワードを実施します。ブース出展には、多くのスタートアップ企業が参加を予定しており、業種・業界に限らない連携など、多くの共創を強力にサポートします。ピッチコンテスト&アワードは、事業ステージごとの2部門制となり、それぞれの事業ステージごとのニーズに合わせたベネフィットを準備しています。

また、トークステージ「未来モビリティ会議」では、「未来はみんなでつくるもの」を合言葉に、自工会正副会長による「これからのモビリティ社会のあり方」について語らう特別セッションのほか、多様な切り口でビジネス共創の気付きを得られるビジネスセッションや、一般来場者にもお楽しみいただきやすいテーマのトークセッションを予定しています。

部門出展

乗用車、商用車、二輪車、車体、部品・機械器具、モビリティ関連の6つのカテゴリーより、136の出展者が様々な展示を予定しています。コンセプトカーや最新技術、新たなサービスなどを通して、モビリティの可能性を提案します。

他企画コンテンツ

前回開催でも好評だった職業・社会体験施設「キッザニア」とのコラボレーションコンテンツである「Out of KidZania in Japan Mobility Show」を今回も実施します。小学生以下を対象に、モビリティ産業に関わる多様な仕事を体験できるコンテンツです。

また、会場の各所に「フードエリア」としてバリエーション豊かなキッチンカーが集結します。楽しい食体験のほか会場回遊時の休憩場所としても利用いただけます。

2025年10月30日(木)~11月9日(日)

会場のレイアウトは以下の通りです。

東京ビッグサイト

主催、後援、協賛は以下の通りです。

一般社団法人 日本自動車工業会

WEBサイトは以下です。

https://www.japan-mobility-show.com/

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

クルマ、モビリティの未来をイメージできる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのがもったいない。

たとえば、「モビリティ診断」などを特典企画として、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたINCHEM東京2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

INCHEM東京2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

化学装置/生産プロセス/エンジニアリングの総合展示会。

一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)と公益社団法人化学工学会(会長:永松治夫)は、2025年9月17日(水)~19日(金)の3日間、東京ビッグサイト東展示棟で、「INCHEM TOKYO 2025(インケムトーキョー2025)」を開催します。

本展は、化学装置/生産プロセス/エンジニアリングの総合展示会として2年に一度開催するもので、今回の統一テーマは「持続可能な未来への共創イノベーション:化学技術によるサステナブルな社会の実現を目指して」です。

専門性に基づく以下の11ゾーンで構成され、化学に関わる企業や人々が集い、相互に関係性を築きながら、交流と協力を通じて持続可能な未来の共創につながる場を提供します。

会期中は、共催の化学工学会が企画した特別講演会をはじめ、各種セミナー・講演が実施され、化学産業における最新トレンドや環境対策、水素・エネルギー、DX・AI技術を活用した最先端技術など、事業戦略や業務課題の解決に役立つ情報を効率的に収集することができます。今回は初の試みとして、近隣会場で開催される化学工学会の秋季大会と連携することで、学界・研究機関・ベンチャー企業との交流を促進し、技術シーズとニーズのマッチングや共創のきっかけとなる場を提供します。

出展は300社・団体/621ブースを予定しており、来場者は15,000名を見込んでいます。

専門性を網羅した以下のゾーン区分で開催しています。

01 化学プロセス機械

02 資源・エネルギー転換エンジニアリング

03 環境・水

04 回転機械・配管

05 計装・制御

06 保全・モニタリング・DX

07 安全・防爆

08 理化学機器

09 新聞・出版・専門誌

10 プラントの業務効率化システム/ツール特集

11 プラント設計支援ツール特集

2025年9月17日(水)~19日(金)

東京ビッグサイト

小間割り図面は以下の通りです。

主催者は以下です。

WEBサイトは以下です。

https://www.jma.or.jp/INCHEM/index.html

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

全国から感度の高い技術者が集まり、専門用語が飛び交う良質な展示会。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

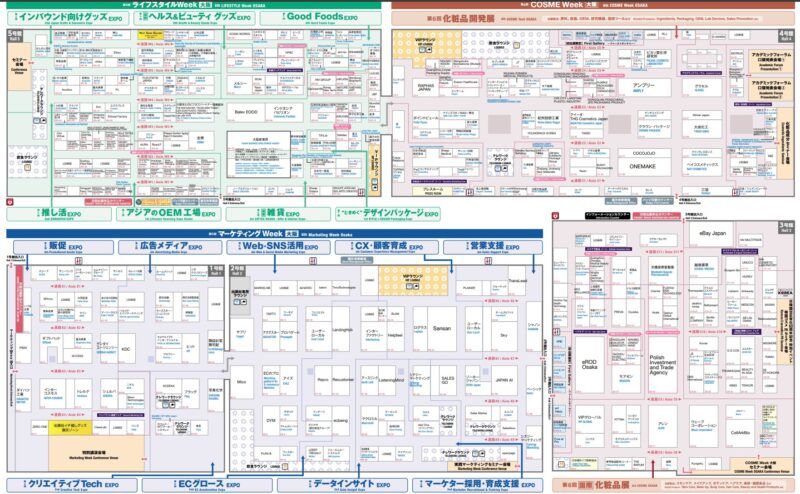

インテックス大阪で開催されたコスメWEEK【大阪】2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

コスメWEEK【大阪】2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

化粧品の原料/OEM/パッケージからコスメ(最終製品)までを網羅する総合展示会。

化粧品開発展、国際 化粧品展の2つの専門展で構成。

今年は原料、容器・パッケージ、OEMから化粧品(最終製品)まで、国内・海外から230社が出展予定です。

化粧品メーカーや小売店・通販・卸・エステサロンの方など、化粧品・美容業界に携わる方・参入予定の方にご来場いただけます。

円安や旅行費用高騰で“韓国まで美容に行く”のが難しくなる一方、「自宅で韓国級のケアを楽しむ」“おうちで渡韓美容”が急成長しています。また、日本の美容市場は韓国美容(K-Beauty)製品に対する需要が顕著に急増しており、 日本のK-Beauty市場は2025年から2035年にかけて年平均成長率8.3%で成長すると予測*¹されています。

2025年9月24日(水)〜26日(金)にインテックス大阪で開催される「COSME Week【大阪】」では、おうちでできる女優ご用達の皮膚科施術やアイドルようなツヤが手に入る香水美容液など、最新の“渡韓美容”アイテムが一堂に集結し、日本初上陸の製品のタッチアップや先行体験が可能。円安時代の新たな美容トレンドを取材できる絶好の機会です。

2025年の関西は例年以上の猛暑に見舞われ、大阪・京都では7日連続 猛暑日を観測。気温上昇によるライフスタイルの変化は、化粧品業界にも大きな影響を与えています。猛暑、紫外線、大気汚染といった気候変動による“肌ストレス”が深刻化する中、運動やアウトドアを楽しむアクティブ層をターゲットにした「アスレジャーコスメ」が注目を集めています。

2025年9月24日(水)〜26日(金)にインテックス大阪で開催される「COSME Week【大阪】」では、日焼け・紫外線・都市汚染・肌ストレスなどに備えた最新コスメが一堂に集結。気候変動が生む新たな需要に、関西からどんなビジネスチャンスが生まれるのか——

2025年9月24日(水)~26日(金)

インテックス大阪

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催、後援、協賛は以下の通りです。

RX Japan株式会社

WEBサイトは以下です。

https://www.cosme-week.jp/osaka/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

コスメ、化粧品ビジネスに関心の高い来場者が集まる良質な展示会。あちこちで活発に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。