こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたJFEX(国際食品・飲料商談Week)&日本の食品輸出EXPO2025というという展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

JFEX(国際食品・飲料商談Week)&日本の食品輸出EXPO冬2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

JFEX(国際食品・飲料商談Week)&日本の食品輸出EXPO冬2025の概要

次世代の食品トレンドが一堂に会する専門展示会。プラントベースなどの代替食や、フードロス・人材不足対策など業界の課題解決につながるサービスが出展。持続可能な未来に向けた新しい食への提案が行われます。

次世代の食品トレンドが一堂に会する専門展示会。プラントベースなどの代替食や、フードロス・人材不足対策など業界の課題解決につながるサービスが出展。持続可能な未来に向けた新しい食への提案が行われます。

本展は、日本国内での販路拡大を目指す企業と、海外市場へ日本食の魅力を伝える企業が一堂に集結し、国内外の多彩な食品が展示される商談展です。

会場では、バイヤーとの商談や試食を通じて、最新の食トレンドを体感できます。

昨日、株式会社ぐるなびが発表した2025年「今年の一皿®」は『お米グルメ』。猛暑による不作や価格高騰で米の安定供給への関心が高まったことや、米粉・酒・長粒米など多様な活用法が広がったことが背景にあります*。会場では、このトレンドを反映したお米グルメ関連製品が多数出展され、国内外の来場者から注目を集めています。

開催時期

2025年12月3日(水)~5日(金)

会場

幕張メッセ

出展者の業種

- 加工食品

- 飲料

- 菓子

- 健康食品

- 調味料

- 原料

- 農産物

- 水産物

- 感染対策製品

- 鮮度保持製品・パッケージ

- 畜産物

- 乳製品

- 酒

- その他 食品関連製品・サービス

来場者属性

- 食品小売店(スーパー、コンビニ、百貨店など)

- 外食店(レストラン、ホテル、バー、居酒屋、惣菜、給食、弁当、ケータリングなど)

- 食品製造・加工業者

- 食品商社

- 海外の輸入商・小売店・飲食店

- 海外の食品メーカー・加工業者

- 海外の行政機関・貿易協会

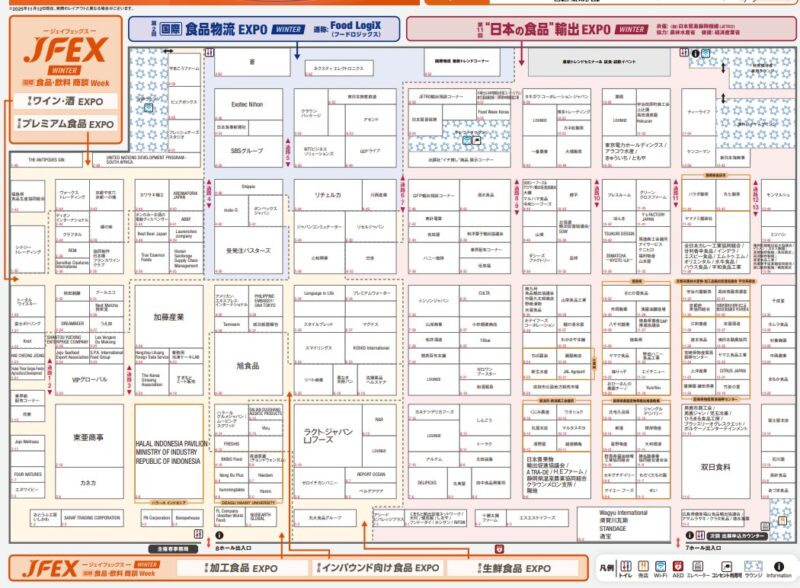

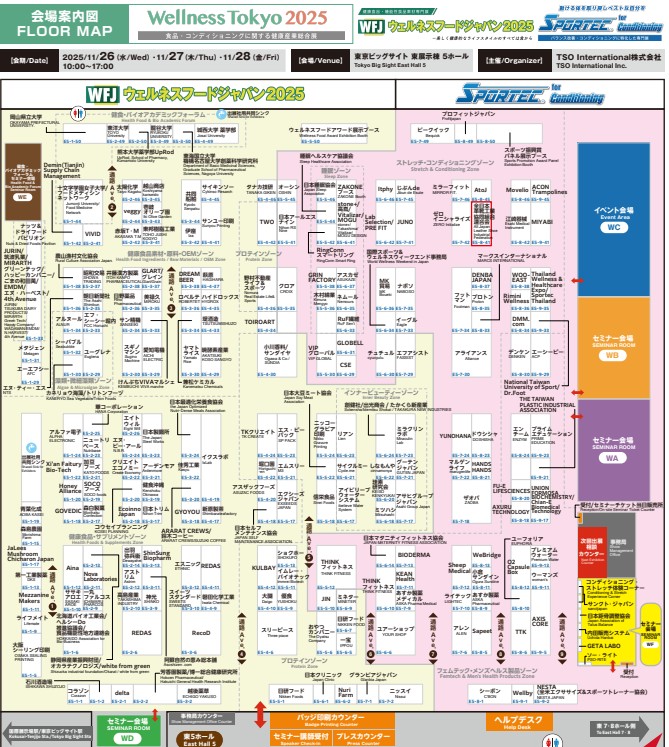

小間割り

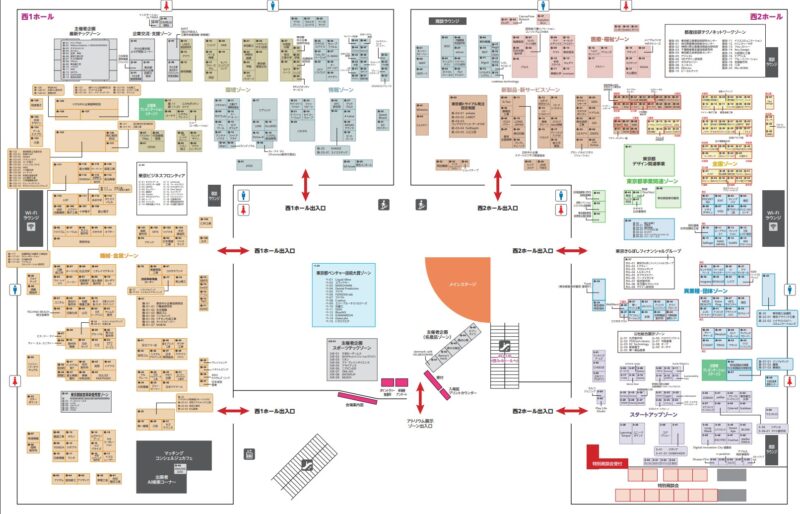

東京ビッグサイト西ホールの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

後援

- 日本洋酒酒造組合

- 日本ワイナリー協会

- 日本プレミックス協会

- 日本ハム・ソーセージ工業協同組合

- 日本チョコレート工業協同組合

- 日本うま味調味料協会

- 全国味噌工業協同組合連合会

- 全国珍味商工業協同組合連合会

- 全国調理食品工業協同組合

- 全国製麺協同組合連合会

- 全国水産加工業協同組合連合会

- 全国食酢協会中央会

- 公益社団法人 日本炊飯協会

- 公益社団法人 日本缶詰びん詰レトルト食品協会

- 公益社団法人 静岡県茶業会議所

- 公益財団法人 日本醸造協会

- 公益財団法人 世界緑茶協会

- 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会

- 協同組合 全日本洋菓子工業会

- 一般社団法人 日本惣菜協会

- 一般社団法人 日本果汁協会

- 一般社団法人 日本加工食品卸協会

- 一般社団法人 日本フランチャイズチェーン協会

- 一般社団法人 大阪外食産業協会 ORA

- 一般社団法人 全国発酵乳乳酸菌飲料協会

- 一般社団法人 全国中小貿易業連盟

- 一般社団法人 日本雑穀協会

- 一般社団法人 日本アイスクリーム協会

- 一般財団法人 食品産業センター

- 公益社団法人 日本農業法人協会

- 一般財団法人 製粉振興会

- 一般社団法人 日本卵業協会

- 一般社団法人 日本通関業連合会

- 一般社団法人 日本乳業協会

- 一般社団法人 全国水産卸協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jfex.jp/

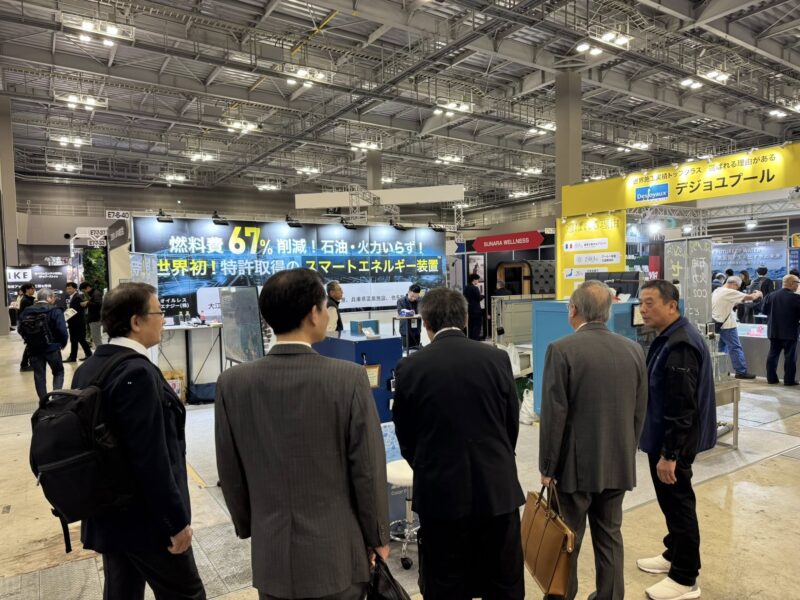

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全世界から食品関連のビジネスマンが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

パシフィコ横浜で開催された国際画像機器展2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

国際画像機器展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国際画像機器展2025の概要

1978年開催の「高速度写真と画像計測国際会議」の併設展示会「国際画像計測機器展」にルーツを持ち、今回で47回目の開催を迎える国際画像機器展。本展示会は『国内最大・最先端のマシンビジョンが集う展示会』をテーマに、国内外よりマシンビジョン・ロボットビジョン業界を中心に画像処理の最先端技術が集う展示会として発展してまいりました。本展示会ご来場者については、6割近くが技術情報に着目しており、職種の半数近くが技術・設計部門や研究開発部門であることも特徴です。

◆国際画像機器展2025の見どころ

・特設ゾーン「ロボティクステクノロジーゾーン」

近年、画像処理技術は生成AIやディープラーニングの進化により、さまざまな分野で私たちの暮らしを支える“キーテクノロジー”としてその価値を一層高めています。

また、その活用は製造現場の省人化・効率化にとどまらず、事故の未然防止、医療診断支援、スマートシティの実現など、社会課題の解決に寄与する技術として欠かせない要素となっています。こうした画像処理技術の進化と応用領域の拡大を背景に、今年もロボティクステクノロジーゾーンを設置し、ロボット部品/材料、ロボット制御、自動化システム/RPAなどロボット関連の製品・サービスを幅広くご紹介します。

・無料で専門家に相談できる貴重な機会、「技術相談コーナー」

技術相談コーナーとは、日本映像処理研究会、日本インダストリアルイメージング協会、出展社有志の方々に相談員としてご協力をいただき、営利を目的とせず、中立な立場で皆様の疑問にお答えするコーナーで、本展示会の目玉企画の一つです。

こんな事はできないの? こんな製品はないの?など、画像処理でお困りのこと、疑問に思うことに無料でお答えいたします。解決できない難問・疑問がございましたら、ご来場のうえ、お気軽にご相談ください。

・希望の製品を簡単に検索できる『画像機器総覧』の体験コーナーと、カタログ展示コーナー

マシンビジョン、画像処理製品の検索ポータルサイト『画像機器総覧』。このコーナーではPCを実際に操作いただいて出展内容に関連する製品情報を閲覧できます。また『画像機器総覧』の出品企業様をはじめとした企業・団体様のカタログも配布しております。

・「求人コーナー」は、既卒者はもちろん、画像処理関連企業へ就職を希望する学生の方にも

国際画像機器展では展示会出展社による求人コーナーも設けます。リアルの製品や技術力をブースで見て、雰囲気も感じながら、求人情報を検討できるのはリアル展示会のメリットです。また、関連業界への就職を検討されている学生の方も、ぜひご覧いただければと思います。

・聴講無料の「国際画像セミナー」

マシンビジョン・ロボットビジョンとその関連技術について各分野の第一人者による講演が行われます。また、事例や応用、製品やサービスなどについて最新情報が得られると好評の出展者セミナーもございます。みなさまの知識習得や最新情報収集などにご活用いただければ幸いです。

開催時期

2025年12月3日(水)~5日(金)

会場

パシフィコ横浜

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

アドコム・メディア株式会社

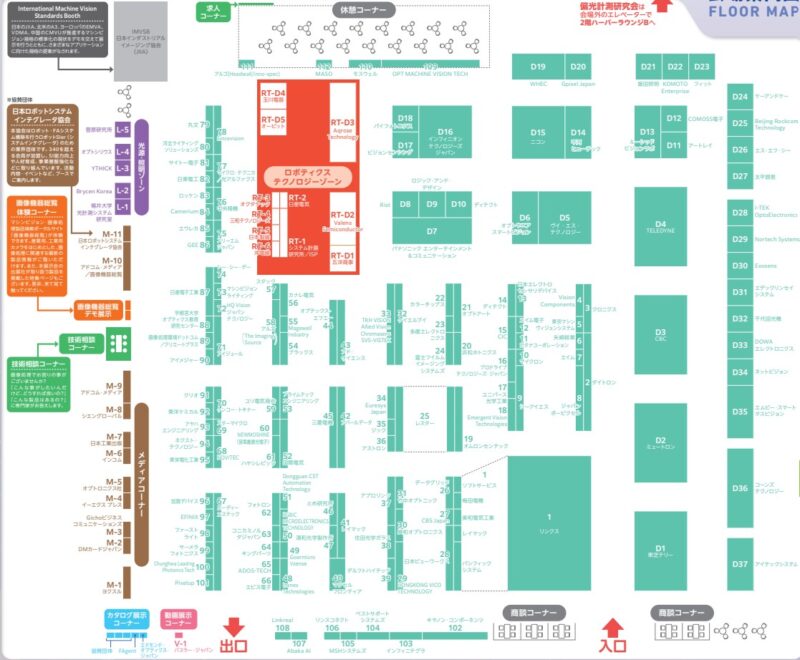

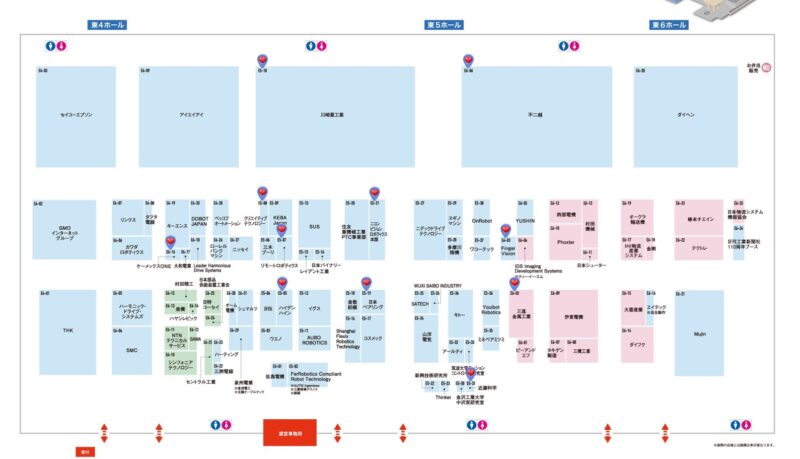

会場小間割り

会場の小間割りは以下の通りです。

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.adcom-media.co.jp/ite/

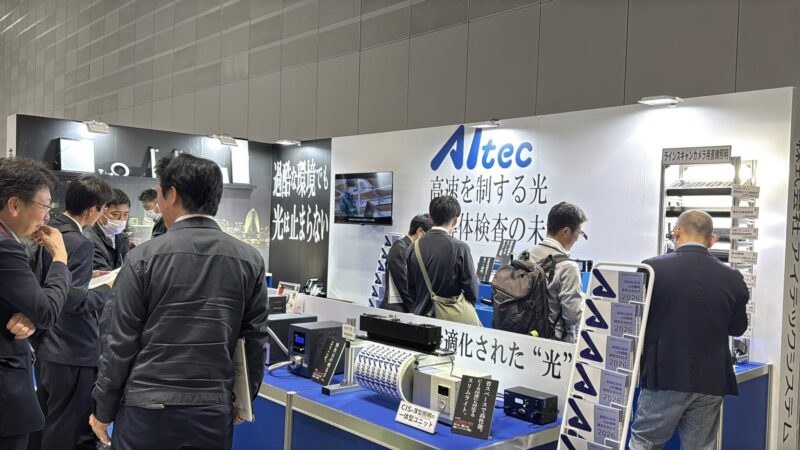

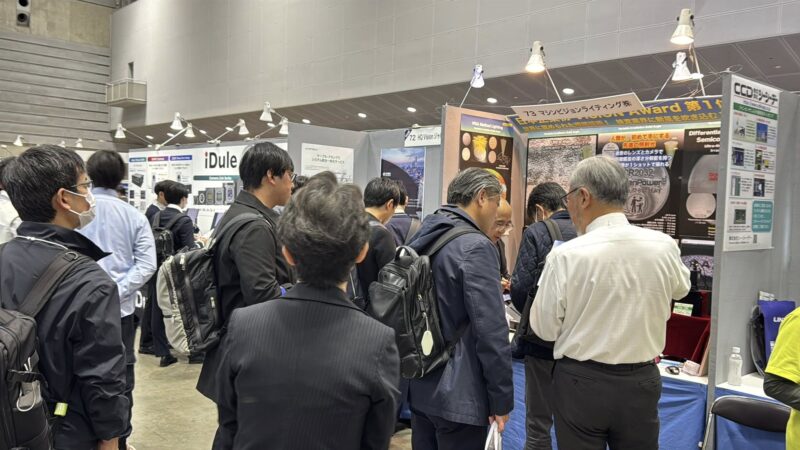

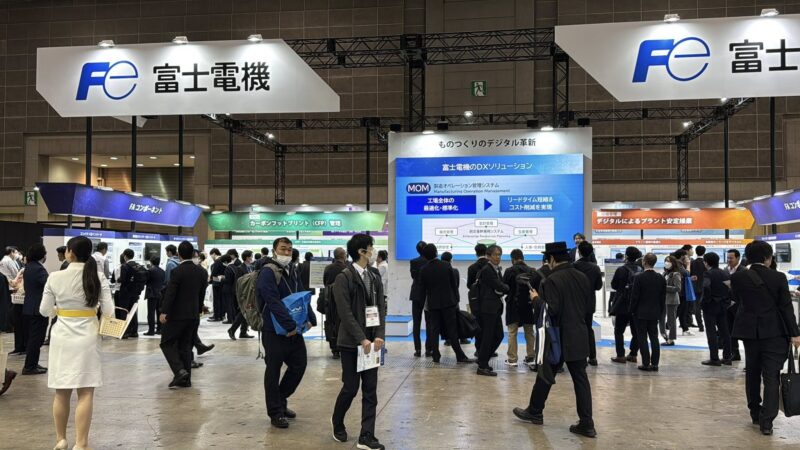

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から、画像関連の技術者などが多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された高精度・難加工展・表面改質展・洗浄総合展・バキューム真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

高精度・難加工展・表面改質展・洗浄総合展・バキューム真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN・ジャパンロボットウィーク2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

高精度・難加工展・表面改質展・洗浄総合展・バキューム真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN2025の概要

それぞれの展示会の概要は以下の通りです。

高精度・難加工技術展・表面改質展

『モノづくりマッチングJapan』と『難加工技術展』を統合し、『高精度・難加工技術展』としてリニューアルされた展示会。[3D造形技術/AMゾーン][試作市場(試作加工受託ゾーン)]を設け、さまざまなモノづくりのニーズに対応する、高度な技術力と関連機器を一堂に紹介。

『表面改質展』は、2009年から大阪・名古屋・横浜で開催し、今回はじめて東京ビッグサイトで開催。耐摩耗性や耐久性を向上させることにより、製品の高付加価値化・高機能化を実現させる各種技術をはじめ、それらを計測する精密機器を交え、一堂に紹介。

洗浄総合展

生産現場の金属加工や自動車、電子・精密部品など多様な業種に合わせ、洗浄機器・システム・洗浄剤など産業洗浄に関する最新製品・技術を展示。

モノづくりのプロセスにおいて必要不可欠な「産業洗浄」の専門展示会として、関連分野を増やしながらも産業洗浄および洗浄後の品質・性能の維持・向上を目指す展示会として開催を重ねてきた。

バキューム真空展

真空技術は、半導体、FPD、エネルギー、医療、分析、自動車、食品などの広範囲な産業を支える基盤技術であると同時に、素粒子物理学や宇宙開発などの基礎科学研究にも重要な役割を担っている。

VACUUM2021真空展は、技術開発・製品製造・販売など真空技術に関わる企業、研究者の方々が毎年多数来場し、ビジネスに直結する商談が行われる。

先端材料技術展

SAMPEの日本地域本部である『先端材料技術協会(SAMPE Japan)』では、シンポジウムと展示会から構成されるJISSE(Japan International SAMPE Symposium & Exhibition:SAMPE先端材料技術国際会議・展示会)を1989年より開催している。展示会は、先端材料とその加工技術を主体にした『SAMPE Japan先端材料技術展』として、開催している。

産業界は新材料の出現によって飛躍的な変革、発展を遂げてきた。複合材を始めとする先端材料についても、その使用頭境が整備されたことにより、これらを用いた新しい“産業革命”が始まっている。世界はいよいよ<<先端材料を一般工業材料とする時代>>に進むべき時となった。これらの先端材料は、航空・宇宙分野からレジャー産業に至るまで広い分野で既に利用されているが、今後更に、自動車産業用途への応用展開、またエネルギー・IT・環境など、地球規模の課題の解決に役立つ材料として飛躍が期待されている。

そこで、先端材料とその利用技術の進歩を確信し、今後の技術革新や応用分野での開発に及ぼす影響を展望するため、『SAMPE Japan先端材料技術展2021』を開催。

スマートファクトリーJAPAN

スマートファクトリーを実現するうえで欠かすことのできない情報管理・処理システムをはじめ、製造設備・装置、その他、生産工場に関する技術・製品を展示公開。スマートファクトリー化は、製造業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するうえでも重要な要素となる。これからのモノづくり現場の先進化・効率化に向けた各種技術・製品・サービスのPRの場として、本展示会を活用できる。

開催時期

2025年12月3日(水)~5日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

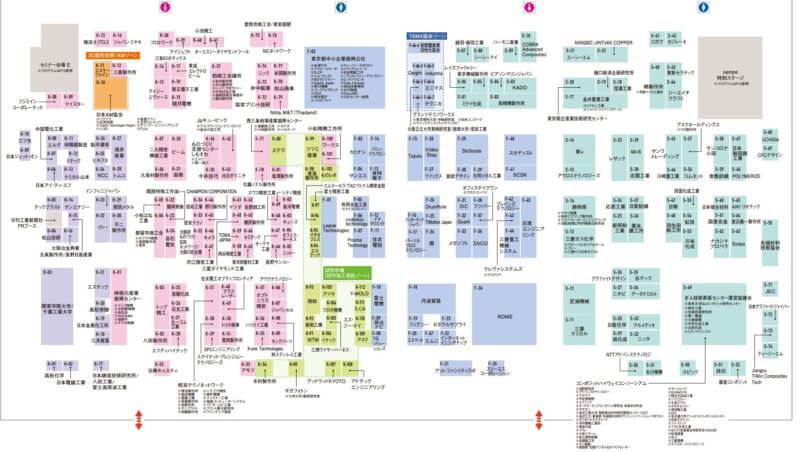

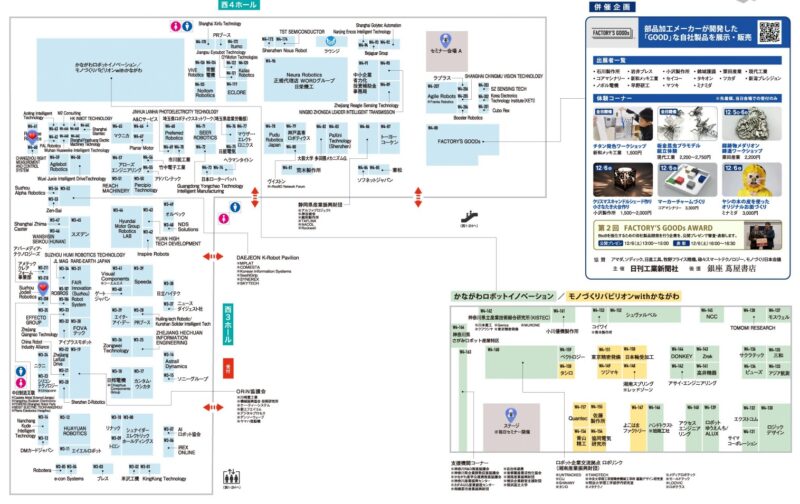

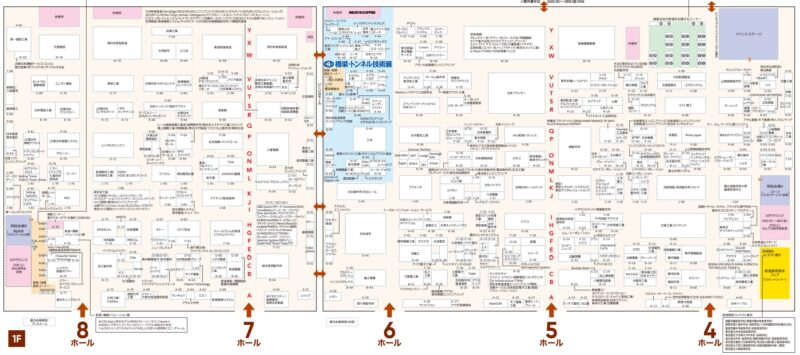

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 日刊工業新聞社他

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://biz.nikkan.co.jp/eve/hds/

https://biz.nikkan.co.jp/eve/senjyo/

https://biz.nikkan.co.jp/eve/vacuum/

https://biz.nikkan.co.jp/eve/sampe/

https://biz.nikkan.co.jp/eve/smart-factory/

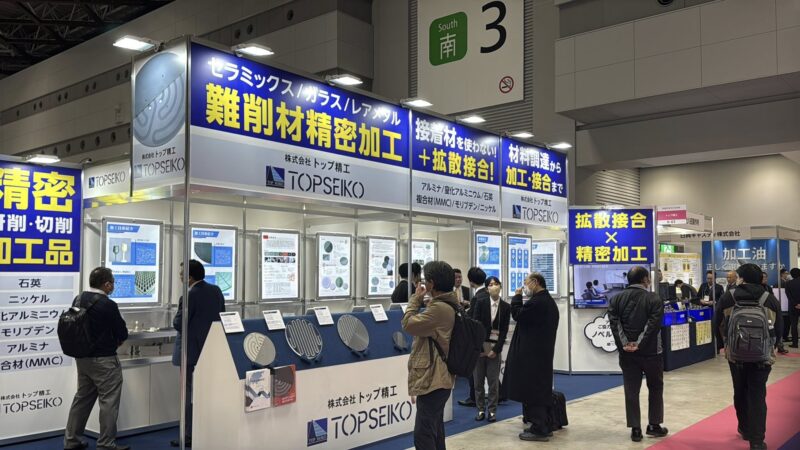

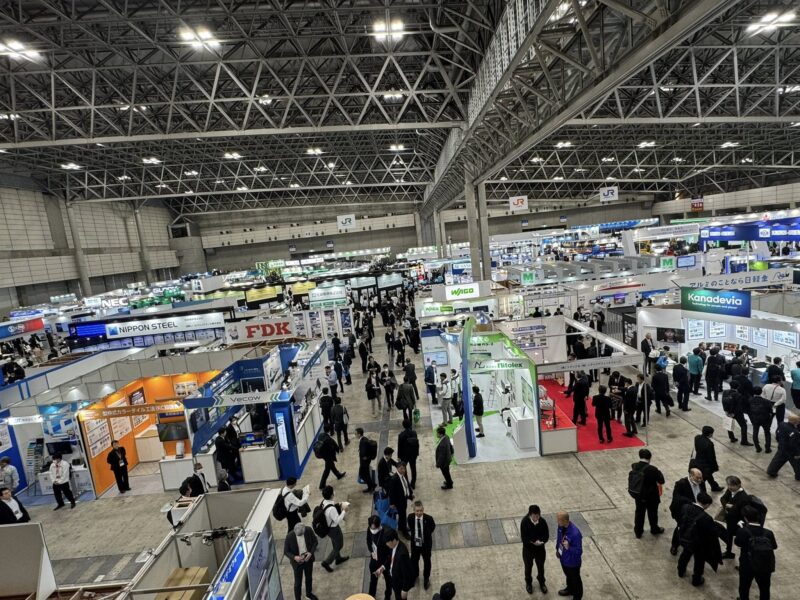

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

高精度・難加工展・表面改質展・洗浄総合展・バキューム真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN・ジャパンロボットウィーク2024

高精度・難加工展・表面改質展・洗浄総合展・バキューム真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN・ジャパンロボットウィーク2022

洗浄総合展・VACUUM2021真空展・先端材料技術展・スマートファクトリーJAPAN・高精度・難加工技術展・表面改質展・防災産業展

展示会の専門家 清永の視点

ニッチ技術や尖った商材を持つ集結し中小企業の底力を感じることができる良質な展示会。

全国から、技術者や経営者が来場し、あちこちで商談がおこわ慣れている。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催された食品工場Week、飲食業界イノベーションWeek、ドリンクジャパン2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

食品工場Week、飲食業界イノベーションWeek、ドリンクジャパン2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

食品工場Week、飲食業界イノベーションWeek、ドリンクジャパン2025の概要

食品工場Week

自動化・DX、食品衛生、資源循環まで網羅した、食品製造の最新トレンドがわかる展示会

- フードテックジャパン

『自動化・省人化・DX』によって食品工場・飲食店の生産革新・人手不足改善を実現するための展示会。

食品工場のロボット、loT・AI、製造装置や、飲食店の配膳ロボット、注文・決済アプリ、自動厨房設備など扱う出展社と、

自動化・省人化・DXを目指し来場する食品メーカー・飲食店などが商談を行う。 - 食品衛生イノベーション展

食品製造の重要テーマ「食品衛生」に特化した専門展

食品衛生イノベーション展には、食品工場の衛生対策課題を解決する、AI・外観検査、監視カメラ、入退室管理、HACCP関連、洗浄・殺菌、衛生・クリーン資材など最新技術が一堂に出展します。 - 食の資源循環フェア

フードロス対策・サーキュラーフード技術が一堂に出展

本フェアは、食品残渣のサーキュラー・アップサイクル・リサイクルに特化した、フードテック ジャパン内の特別企画です。

関連技術を持つ企業が出展し、食品ロス軽減を目指す食品メーカー・外食チェーン・GMSなどが全国から来場します。

飲食業界イノベーションWeek

人手不足・業務効率化・集客支援・リスク対策など、飲食店の課題を解決する最新技術が出展する展示会

ドリンクジャパン

日本唯一!飲料・液状食品の開発・製造展。飲料・酒類・液状食品の商品開発、製造、検査に関する最新技術が400社出展!飲料・酒類・食品メーカーが製品導入・比較検討のために世界中から来場します。

開催日時

2025年12月3日(水)~5日(金)

会場

幕張メッセ

出展者属性

◆IoT・AIソリューション

クラウド コンピューティング、ビッグデータ活用、AI/人工知能、エッジ コンピューティング、サイバーセキュリティ、MES(製造実行システム)、生産スケジューラ、HACCP管理システム など

◆ロボット・FA機器

ロボット、ロボットシステム、ロボットハンド、AGV・搬送機器、自動化/省力化機械、アシストスーツ、制御機器(センサ・スイッチ・リーダなど)など

◆製造・検査装置

撹拌機・混合機、分離・精製装置、殺菌・滅菌装置、乾燥機・加熱・冷却機、外観検査・画像検査装置、異物検査・除去装置、計量・計数機、リークテスタ など

◆包装・充填装置

包装機、充填機、袋封入機、瓶・缶詰機 ・ラベラー・シーラー、マーカー・印字機、カートナー・梱包機、結束機 など

◆自動調理機器

炒め機、オーブン、揚げ物機、炊飯器、皮むき機、カッター・スライサー、盛り付け装置、コンベア など

◆自動倉庫システム

WMS(倉庫管理システム)、仕分けシステム、ピッキングシステム、パレタイザシステム、コンベア、AGV・搬送機器、RFID・バーコード、トレーサビリティシステム など

◆クリーン設備・備品

クリーンルーム・ブース、空調設備・システム、エアシャワー・集塵機、シートシャッター、無菌衣・手袋・マスク、冷蔵・冷凍・保管庫、純水製造装置、洗浄装置 など

◆エンジニアリング

エンジニアリングサービス、メンテナンス、タンク、ポンプ、バルブ・継手、ホース・チューブ、フィルター、排水処理装置 など

来場者属性

食品メーカー、飲料メーカー、製パン・製菓メーカー、健康食品メーカー、外食チェーン、給食センター

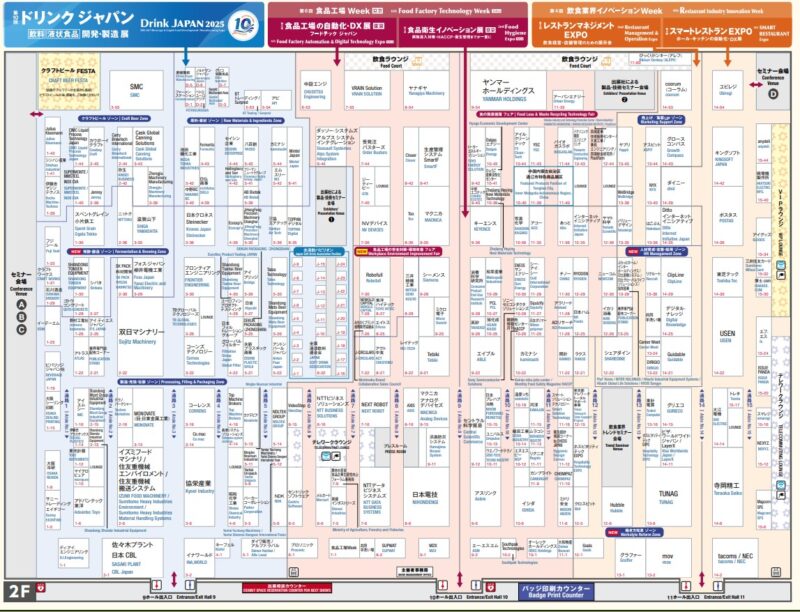

会場小間割り

会場小間割りは以下のとおりです。

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

食品工場Week

https://www.foodtechjapan.jp/hub/ja-jp.html

飲食イノベーションWeek

https://www.foodtechjapan.jp/riw/ja-jp.html

ドリンクジャパン

https://www.drinkjapan.jp/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から、食品製造関連の来場者が多数集まる良質な展示会。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された国際ロボット展(iREX)2025というという展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

国際ロボット展(iREX)2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国際ロボット展(iREX)2025の概要

世界最大級のロボット・トレードショー。国内外のロボットメーカーおよびロボット関連企業の最新技術・関連製品を一堂に展示し、新規ビジネスに直結する商談が行われる。

(一社)日本ロボット工業会と日刊工業新聞社は、2025 年 12 月 3 日(水)~12 月 6 日(土)の 4 日間、東京ビッグサイトで『ロボティクスがもたらす持続可能な社会』をテーマに、「2025 国際ロボット展(iREX2025)」を開催します。

本展は、2年に一度開催する世界最大規模のロボット専門展として、今回で 26 回目を迎えます。

出展規模は、673 社・団体、3,334 小間(前回 654 社・団体 3,508 小間)です。

会場は、東京ビッグサイトの西 1~4 ホール、東 4~8 ホール、アトリウムを使用します。今回、東京ビッグサイトの改修工事の影響をうけ、小間数は前回より減りましたが、出展者数は過去最多となります。

今回は、従来「産業用ロボット」「サービスロボット」で区分をしていた分野を、日本ロボット工業会が策定した「ロボット産業ビジョン 2050」にあわせる形で、「スマートプロダクションロボット」「スマートコミュニティロボット」に見直しを図りました。

また、併催ゾーンは前回に引き続き、「ロボットSIerゾーン(ロボット導入に必要なインテグレーターの展示)、「物流システム・ロボットゾーン(物流業界で活躍する最新のロボットシステムの展示)」「部品供給装置ゾーン(パーツフィーダなどの供給システムの展示)」を設置します。

併催事業では、初日に「iREX ロボットフォーラム 2025」を開催し、ロボットメーカーとユーザー企業のディスカッションで導入の最新動向や新たな分野での活用の可能性を探ります。その他、AI やヒューマノイドなど多数の講演やフォーラムを連日実施します。

今回新たな企画としては、学生と企業をつなぐ「iREX リクルート&業界研究フェア」や「癒し Café in国際ロボット展」を実施するほか、毎回好評を博している体験企画イベント「つくる☆さわれる国際ロボット展」も実施します。

前回に引き続きオンライン展示会「iREX ONLINE」も、12月19 日(金)まで開催中です。オンライン会

場のみの出展者やオンライン会場限定のウェビナーもあり、見どころ満載です。

ぜひ貴社媒体にて、「2025 国際ロボット展」をご紹介いただけると幸いです。

見どころ

① 「スマートプロダクションロボット」と、「スマートコミュニティロボット」の二分野にリニューアル!

今回より、製造業・建設業・農林水産業を支え、活躍するロボットを対象とした「スマートプロダクションロボット」と、地域および日常生活の中で、健康かつ安全・安心な社会を支え、活躍するロボットを対象とした「スマートコミュニティロボット」の二分野に出展区分を変更しました。

各分野の出展傾向を見ると、「スマートプロダクションロボット」では、搬送・仕分け・ピッキングが最も多く、次いで組立、測定・検査となります。また、「スマートコミュニティロボット」では、最多が配送分野で、続いて医療となります。トレンドとして、AI を活用したロボットやソリューションの展示も増加しています。

なお、ロボットに欠かせない要素技術の分野では、駆動・センサ・制御系の出展が最多です。

② 3つの併催ゾーンでも注目システム・技術が目白押し!恒例となった「ロボット SIer ゾーン」「部品供給装置ゾーン」、「物流システム・ロボットゾーン」を今回も設置します。

ロボット導入に欠かすことのできないインテグレーター企業による各種ソリューションの紹介や、パーツフィーダの最新技術の紹介。また、物流問題を解決するロボットシステムや AI を活用した自動化ソリューションなど見逃せない展示が行われます。

③ 海外出展者は過去最大規模!

海外出展者は 14 ヵ国から 140 社・団体が参加し、過去最多の社数となります(前回比+21 社)。

全出展者の約 2 割強を占め、「iREX」ブランドは海外でも広く認知されています。

さらに海外向け来場プロモーションにも注力し、今年は約1万人の海外来場者(前回 9,035 名)を見込んでいます。

④ 最新のロボット業界の動向を知ることができるステージが目白押し!

メインステージ(会議棟 1 階レセプションホール)では、経済産業省による RING プロジェクトの紹介のほか、ロボットメーカーとユーザーが一堂に会する iREX フォーラムを開催します。また海外のロボット団体による各国のロボット動向紹介、「ヒューマノイドロボット」「スマート農業」「AI」などをテーマにとしたステージを開催します。

⑤ 併催企画では、リクルーティング企画を初開催!

12月 5 日(金)~6 日(土)には、西展示棟アトリウムで「iREX リクルート&業界研究フェア」を初開催します。ロボット業界に興味を持つ学生と企業の橋渡しの場を創出することが目的で、実際に展示ブースで製品を見た上で、関心を持った企業の担当者と直接話が出来ます。ロボット業界に関心がある学生に参加して欲しいイベントです!

開催時期

2025年12月3日(水)~5月1日(金)

会場

東京ビッグサイト東1~8ホール、西3、4ホール

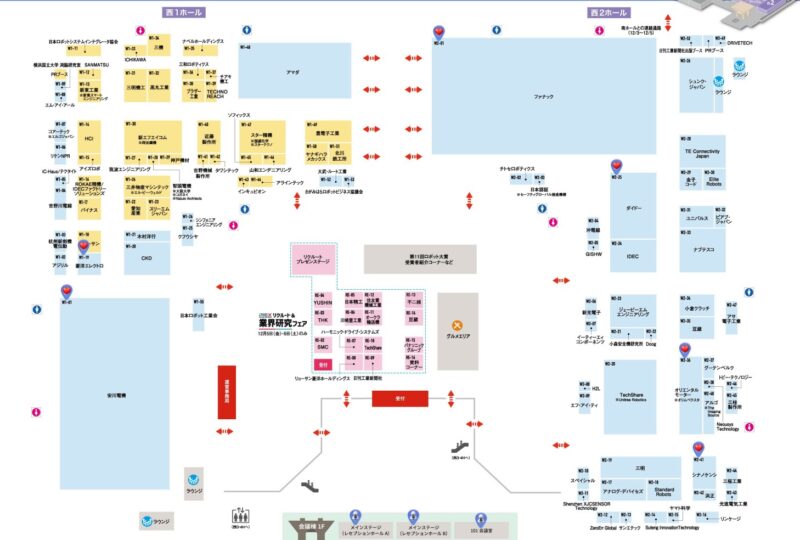

小間割り

小間割りは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 一般社団法人日本ロボット工業会

- 日刊工業新聞社

後援

- 経済産業省

- 厚生労働省

- 農林水産省

- 国土交通省

- 総務省

- 文部科学省

- 日本商工会議所

- 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)

- 日本貿易振興機構(JETRO)

- 日本放送協会(NHK)〈順不同、法人格略〉

協賛

- 計測自動制御学会

- 情報通信ネットワーク産業協会

- 製造科学技術センター

- 全日本プラスチック製品工業連合会

- テクノエイド協会

- 日本アミューズメントマシン協会

- 日本機械工業連合会

- 日本金属プレス工業協会

- 日本クリーン環境推進機構

- 日本建設機械工業会

- 日本建設機械施工協会

- 日本工作機械工業会

- 日本産業機械工業会

- 日本自動車工業会

- 日本自動車部品工業会

- 日本食品機械工業会

- 日本鍛圧機械工業会

- 日本鉄鋼協会

- 日本電気計測器工業会

- 日本電機工業会

- 日本電気制御機器工業会

- 日本塗装工業会

- 日本半導体製造装置協会

- 日本福祉用具・生活支援用具協会

- 日本福祉用具供給協会

- 日本物流システム機器協会

- 日本フルードパワー工業会

- 日本ベルト工業会

- 日本防錆技術協会

- 日本包装機械工業会

- 日本溶接協会

- 日本ロボット学会

- マイクロマシンセンター

- ロボット革命・産業IoTイニシアティブ協議会〈五十音順、法人格略〉

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://irex.nikkan.co.jp/

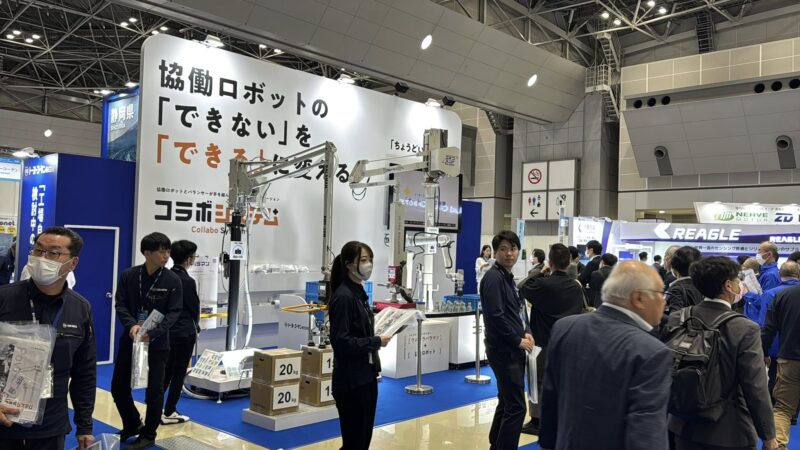

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から自動化、省人化ニーズを持つ来場者が多数集まる良質な展示会。

ロボットの展示会としては世界最大級。

ロボットを動かして見せる展示がベタだが効果的。

その際には、大きな音が出る方がよい。

そして、そのロボットが来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された産業交流展2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

産業交流展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

産業交流展2025の概要

今年で28回目を迎える「産業交流展2025」は、首都圏の個性豊かな中小企業の優れた製品や技術を一堂に展示する、国内最大級の見本市です。中小企業の国内外への販路開拓による受発注の拡大、情報収集・情報交換などの促進を支援することを目的に、東京都および産業交流展実行委員会が開催しています。

【企画・併催イベント等】

(特別企画)新製品・新サービスゾーン

3年以内に発表された製品・サービスが展示されるゾーンを設置いたします。50社を超える中小企業の最新の技術が詰まった製品・サービスが並び、来場者の企業課題の解決の一助となるアイデアを提供いたします。

(特別企画)スタートアップゾーン

創業10年以内の新しいビジネスモデル・新しい価値の創造を目指す首都圏の企業が出展いたします。

(特別企画)企業交流・支援ゾーン

中小企業の課題解決に特化したゾーンです。企業が抱える悩みを直接専門家に相談することができます。

(特別企画)最新テック/スポーツテックゾーン

魅力的な最新技術や健康経営に役立つ製品・サービスを取りそろえた体験型展示ゾーンです。

東京都ベンチャー技術大賞 表彰式

革新的で将来性のある製品・技術、サービスを表彰し、国内外に発信する「東京都ベンチャー技術大賞」表彰式を開催します。会場内では、受賞企業の出展ゾーンも設けます。

東京都経営革新優秀賞 表彰式

知事が承認した「経営革新計画」に基づき新事業に積極果敢に取り組み、経営の向上を果たした企業等を表彰します。会場内では、受賞企業の出展ゾーンも設けます。

東京カイシャハッケンツアー

学生等を対象に、「産業交流展2025」出展企業のブースを訪問し、経営者等と交流ができるツアーを開催します。併せて、就職活動に役立つセミナー・出張相談も行います。

東京ビジネスフロンティア

創意あふれる製品・サービスをもつ中小企業の共同出展パビリオンです。

【マッチング支援】

出展者・来場者間の効果的なマッチングを支援するため、様々なプログラムをご用意しています。

◆生成AIビジネスマッチングシステム

来場者と生成AIが対話を行うことで、課題を抽出。高精度なレコメンドを実現し、出展者検索をサポートします。※オンライン展開催時より利用開始

◆マッチングコンシェルジュカフェ

西1ホールの入口付近に設置し、ご要望に合わせてコンシェルジュがブースを紹介します。カフェ機能も備えていますので、ぜひご活用ください。

開催時期

2025年11月26日(水)~28日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展者属性

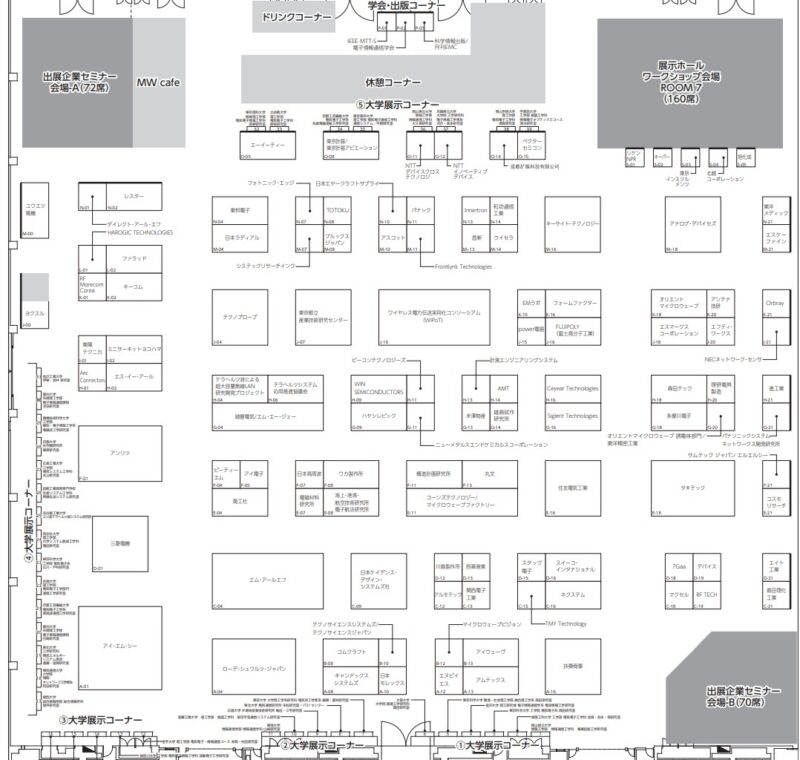

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 産業交流展2023 実行委員会

- 東京都

- 東京商工会議所

- 東京都商工会議所連合会

- 東京商工会連合会

- 東京中小企業団体中央会

- (株)東京ビッグサイト

- (公財)東京都中小企業振興公社

- (地独)東京都立産業技術研究センター

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.sangyo-koryuten.tokyo/

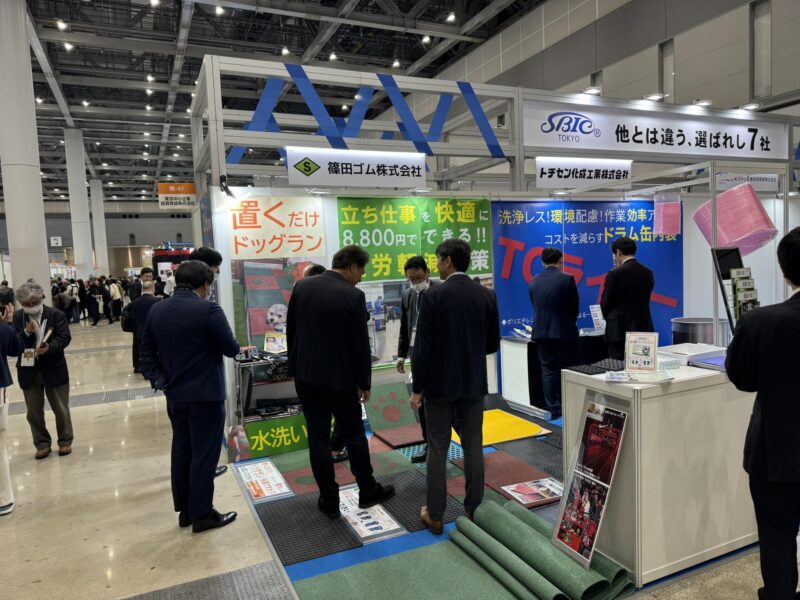

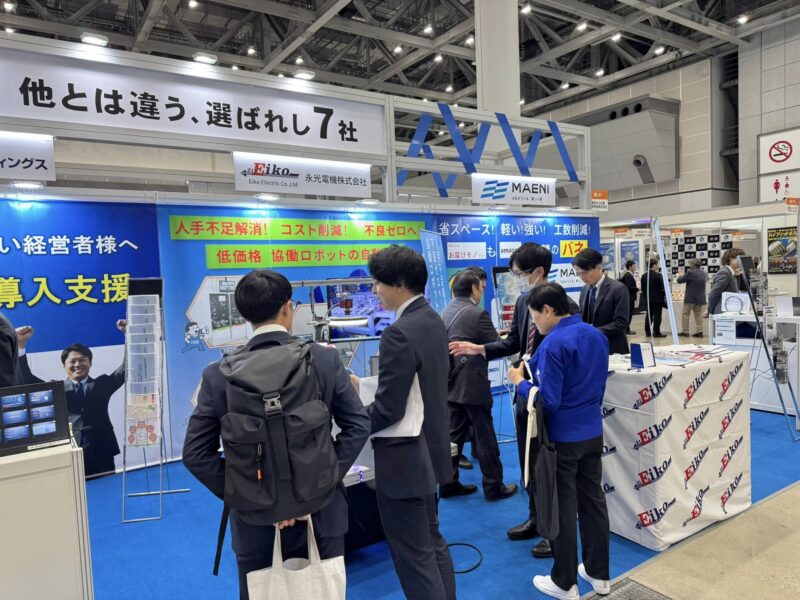

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

中小企業の経営者や技術者が多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

パシフィコ横浜で開催されたマイクロウェーブ展(MWE)2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

マイクロウェーブ展(MWE)2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

マイクロウェーブ展(MWE)2025の概要

MWEはマイクロ波技術関連の学術、産業、教育に関する国内最大級のイベントです。技術者育成のための基礎講座、最先端技術や将来ビジョンを討論するワークショップと、最新の製品開発動向を紹介する展示会(マイクロウェーブ展)をセットで開催することにより、マイクロ波技術に関わる技術者・研究者の人材育成や情報通信関連企業の情報交換の場を提供いたします。

一般社団法人電子情報通信学会 APMC国内委員会は、マイクロ波技術関連の学術、産業、教育に関する国内最大級のイベント「MWE 2025/マイクロウェーブ展2025」を、パシフィコ横浜にて11月26日(水)~11月28日(金)に開催いたします。

技術者育成のための基礎講座、最先端技術や将来のビジョンを討論するワークショップと、最新の製品開発動向を紹介する展示会(マイクロウェーブ展)をセットで開催することにより、マイクロ波技術に関わる技術者・研究者の人材育成や情報通信関連企業の情報交換の場を提供いたします。

出展企業・団体のご紹介

今年もマイクロ波産業界で注目される各種最新技術が一堂に会します。5G/6G、ワイヤレスモニタリング、ワイヤレス給電、ITS、IoTなどのRF・マイクロ波・ミリ波・光通信最新システム、医療・環境・エネルギー・セキュリティのための新しいマイクロ波応用技術と、それらを支える各種デバイス、コンポーネント、材料、計測機器、設計支援用シミュレータ等々の幅広い技術分野をカバーしています。多数のご来場をお待ちしております。

各種セミナー・イベントのご紹介

●ワークショッププログラム 公開中!

気になる電波行政や無線通信技術の活用に関する基調講演、特別セッションを皮切りに、マイクロ波の最先端技術を紹介する21件のワークショップに加えて、基礎講座・超入門講座/インキュベーション講座を計13講座設け、ベテランのマイクロ波設計・応用技術者から初学者まで幅広い層のニーズに応えます。

●基調講演の聴きどころ

基調講演1

今年も総務省から講師をお招きし、総務省 総合通信基盤局 電波部 電波政策課長の小川 裕之 様より「電波行政の最新動向について」をご講演いただきます。

基調講演2

鷹取 泰司 様(NTT株式会社 アクセスサービスシステム研究所、南山大学)より、「IOWN時代に向けた無線アクセス技術の新たな展開」をご講演いただきます。

●超入門講座/インキュベーション講座および基礎講座の聴きどころ

超入門講座ではその分野の第一線で活躍する専門家の方に、その分野について「超」分かりやすく解説していただきます。入社して間もない若手技術者の方も、もう一度基礎から学び直したい熟練技術者の方も、超入門講座からマイクロウェーブの世界への第一歩を踏み出すきっかけとなることでしょう。

インキュベーション講座では「マイクロ波に親しみ楽しむ」を実感していただけます。

実機を用いたデモも計画中ですので、ご期待ください。

基礎講座では、若手技術者やマイクロ波技術関連の大学研究室に所属する学生の皆様を対象としています。専門書を読むだけでは掴むことが難しい勘所を押さえた解説をします。

今年度も、回路技術からシミュレーション技術、実装技術まで幅広い内容を、実例を交えながら解説するのでご期待ください。

開催時期

2025年11月26日(水)~28日(金)

会場

パシフィコ横浜

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

電子情報通信学会 APMC国内委員会

会場小間割り

会場の小間割りは以下の通りです。

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://apmc-mwe.org/mwe2023/outline.html#

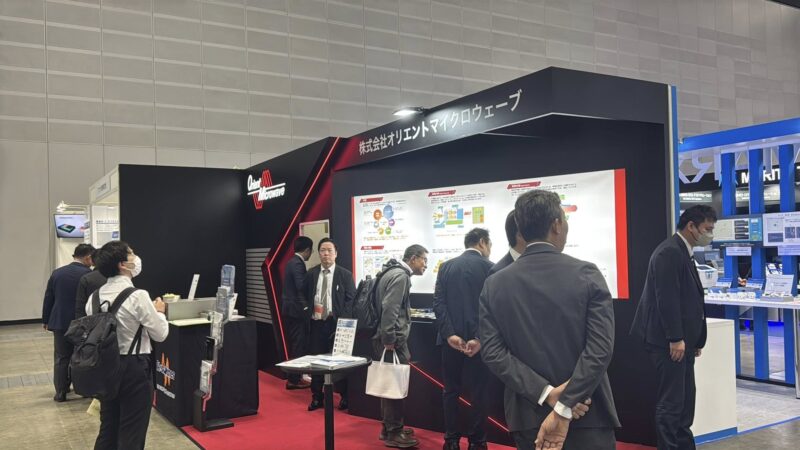

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から、マイクロウェーブ関連の技術者などが多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催された鉄道技術展2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

鉄道技術展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

鉄道技術展2025の概要

「第9回鉄道技術展」は、鉄道・交通システムやインフラ技術、施設、電力、輸送、運行管理、車両、インテリア、旅客サービス関連、他あらゆる鉄道分野の技術が横断的に会する総合見本市として10年に第1回目がスタートし、13年からは2年に1度開催されている。「鉄道技術」のジャンルは多岐の分野にわたり、安全・安心・快適・環境・省エネを追求して取り組まれている。その製品・技術・サービスの向上・効果が鉄道だけにとどまらず、最終的には地域活性・街づくりにまでつながっていくことが見込まれている。過去最多の616社・団体が出展!国内最大規模の鉄道に特化したB2Bイベント

「第9回鉄道技術展2025」

社会インフラ構造物、モニタリング、維持管理の技術展

「第6回橋梁・トンネル技術展」

11月26日(水)~29日(土)幕張メッセ(4~8ホール)にて開催

2年に一度開催される国内唯一の大規模鉄道ビジネス展示会「第9回鉄道技術展2025」ならびに、社会インフラ構造物、モニタリング、維持管理をテーマにした展示会「第6回橋梁・トンネル技術展」が本日開幕しました。

今回の鉄道技術展には、初出展となる株式会社日立製作所、シャープ株式会社をはじめ、過去最高となる616社・団体が出展し、業界の最前線を担う最新技術とサービスが紹介されています。

JRグループをはじめとする旅客鉄道会社各社(※)は、最新の導入技術やサービス、そして未来への展望を披露。音楽館が提供する運転シミュレータ、さまざまな鉄道事業者によるAI関連技術の実例紹介など、最先端の革新的な技術に触れることができる貴重な機会となっています。

さらに今回は、業界の未来を担う人材をテーマに、最終日の11月29日には、学生向けイベント「鉄道業界探求フェア」を実施します。鉄道業界での仕事を目指す学生さんには、鉄道事業者の方と直接話ができる、仕事を知るうえで絶好の機会となっています。

会場は幕張メッセ(千葉県千葉市)4~8ホール、11月26日(水)より11月29日(土)までの4日間開催します。4日間で4万人の動員を見込んでいます。

開催時期

2025年11月26日(水)~28日(金)

会場

幕張メッセ

出展対象

出展対象は以下の通りです。

- 交通・鉄道システム、横断的技術

交通計画

まちづくり

スマートシティ

ITS、ICT

高速鉄道

貨物輸送、物流、コンテナ、IT

都市交通(メトロ、モノレール、AGT、LRT、BRT、他)

防災・安全管理技術

快適性

インターオペラビリティ

省エネルギー技術

コンサルタント

シミュレーション技術

ユニバーサルデザイン - 土木・インフラ技術・施設

軌道構造(PCまくらぎ、締結装置)

線路(レール、線路構造、分岐、配線、連動装置)

橋梁

トンネル(掘削技術、工法)

保線技術(保線機械、機材)

建設技術

軌道検測(軌道状態監視技術、軌道検測車)

土木構造(構造、土留め、築堤)

防災対策(地震、降雨、風雪、気象予報)

駅(駅舎構造、駅建築、デザイン)

プラットホーム(構造、ホーム柵)

跨線橋

車両基地、車両工場 - 電力・輸送・運行管理

電力設備

変電設備、回生変電所

饋電システム

架線構造、架線検測

列車群制御

輸送計画

運行管理システム

通信・信号技術(CBTC、ATACS、無線、電子閉塞)

踏切装置

列車保安技術(ATC、ATS、ATO、TASC) - 車両、インテリア

車体構造(材料、構体設計、配電、デザイン、塗装、洗浄)

走り装置(台車、配管、潤滑剤、駆動装置、連結器、緩衝装置)

ドア、窓、幌(ドアエンジン、構造、ガラス素材)

車内情報伝送(TIMS、ATI、イーサネット、ケーブル、コネクタ、ディスプレイ)

プロパルジョン(制御装置、補助電源装置、半導体)

ディーゼル機関、トランスミッション、バイモード

蓄電池、キャパシタ

ブレーキ装置(空気供給、ディスク、材料、制輪子、回生ブレーキ)

アコモデーション(床、荷棚、室内デザイン、材料、車内照明、不燃性素材)

座席(構造、材料、デザイン)

車内設備(トイレ、洗面施設、ユニバーサルデザイン、喫煙対策、空調)

車両試験(各種測定装置、試験装置、各種検測車)

運転室・乗務員室

安全対策

メンテナンス技術

快適性(乗り心地、車内環境、騒音、振動) - 旅客サービス

駅(旅客対応設備、出改札装置、照明、券売機)

駅ビル、店舗、ビル構造・工法

ユニバーサルデザイン、バリアフリー

自動案内、サイン、メディア・アド、供食

予約システム

ICT

防災・安全対策

総合・映像セキュリティ、警備関係 - 自動化

ロボット、AI、IoT技術、ソリューション - 次世代モビリティサービス

スマートモビリティ、Maas、BRTなど最新技術

来場対象者

- 鉄道事業会社

- 鉄道車両メーカー

- エンジニアリング・建設

- 鉄道技術メーカー・サプライヤー

- 商社

- 業界団体

- 学術・研究・開発

- 観光庁

- コンサルタント

- 通信・電機

- セキュリティ・情報システム

- 学生

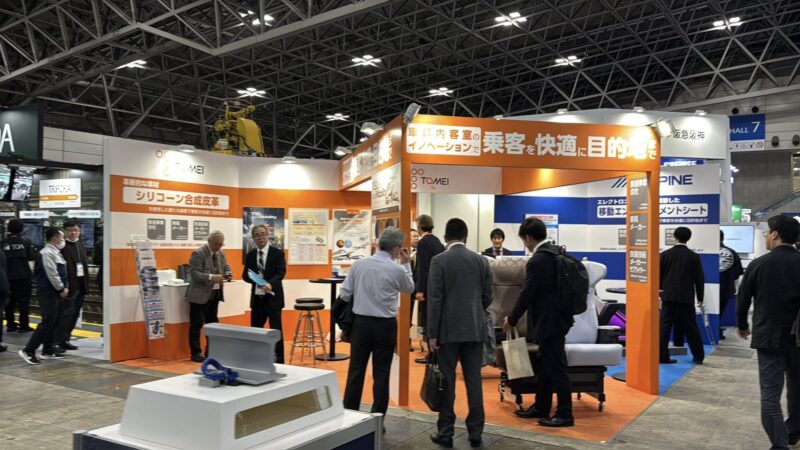

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

出展者一覧

出展者一覧は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

産経新聞社

共催

株式会社シー・エヌ・ティ

後援

- 国⼟交通省近畿運輸局

- ⼤阪府

- ⼤阪市

- 大阪商工会議所

協賛

- 独立行政法人自動車技術総合機構 交通安全環境研究所

- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

- 公益財団法人鉄道総合技術研究所

- 公益社団法人日本交通計画協会

- 一般社団法人海外鉄道技術協力協会

- 一般社団法人信号工業協会

- 一般社団法人鉄道建築協会

- 一般社団法人鉄道分岐器工業協会

- 一般社団法人日本建設業連合会

- 一般社団法人日本試験機工業会

- 一般社団法人日本地下鉄協会

- 一般社団法人日本鉄道運転協会

- 一般社団法人日本鉄道技術協会

- 一般社団法人日本鉄道施設協会

- 一般社団法人日本鉄道車両機械技術協会

- 一般社団法人日本鉄道車輌工業会

- 一般社団法人日本鉄道電気技術協会

- 一般社団法人日本電機工業会

- 一般社団法人日本電気制御機器工業会

- 一般社団法人日本民営鉄道協会

- 一般社団法人日本モノレール協会

- 全国路面軌道連絡協議会

- 日本鉄道システム輸出組合

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

http://www.mtij.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から鉄道、交通インフラ関連の来場者が多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたというケミカルマテリアルジャパン2025展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ケミカルマテリアルジャパン2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ケミカルマテリアルジャパン20252025の概要

本展示会は、化学企業および周辺産業が一堂に会する化学分野に特化した国内最大級の総合展示会です。2018年にパシフィコ横浜にて初開催し、コロナ禍でのオンライン開催を経て2024年から東京ビッグサイトに場所を移しふたたび対面開催となりました。24年度は2日間で約26,000人を超える来場者を記録し、今年はさらなる来場者数の増加を見込んでいます。

素材を中心としたテーマで国内外の産官学が集う「先端化学材料・素材総合展」、化学物質管理に関する専門展示会「化学物質管理ミーティング」、プロセス産業向けにDXを推進するためのサービスを紹介する「プロセス産業DX展」からなる3つの展示会と企業の産業安全を考えるフォーラム「産業安全フォーラム」の4つから構成され、過去最多201社の企業が出展します。

また2日間で20本を超える基調講演を予定しており、富士フイルムホールディングス、住友化学などの産業界のリーダー登壇やカーボンニュートラルを目指す京葉臨海コンビナートを事例に産学官と金融のキーマンによる地域連携をテーマにしたトークセッション、経済産業省による製造業のAI・DX活用における産学官連携やルール整備の方向性、産業競争力事例の紹介やラピダス、AMSLなどの半導体業界の企業担当者による技術戦略や今後の展望を語るリレーセッション等を予定しております。学生向けには化学工業日報社の記者による展示会ツアーや学生がモデレーターとなり化学業界で働く現役技術者達によるパネルディスカッションも開催予定です。

AI・半導体材料、ライフサイエンス・ヘルスケア、次世代電池材料、自動車向け先進部材、カーボンニュートラルやサーキュラエコノミー実現に向けた環境負荷低減技術などの幅広い領域の各出展や数多くの基調講演など、キーインダストリーである化学産業の現在そして未来をひらく化学の可能性を体感できる貴重な機会です。

開催時期

2025年11月26日(水)~28日(金)

会場

東京ビッグサイト

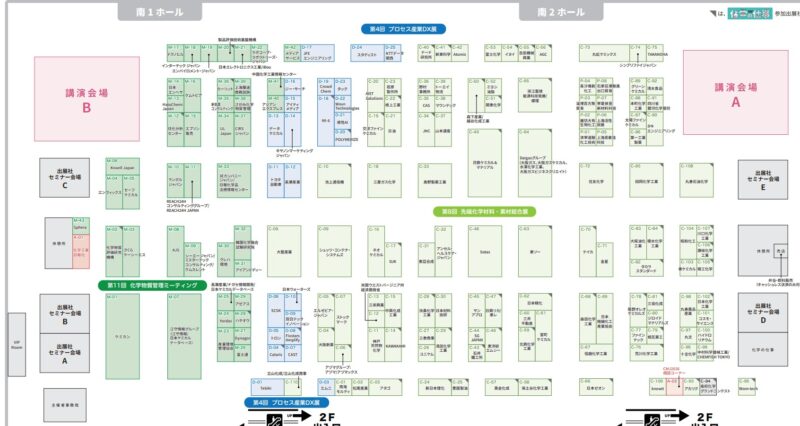

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

株式会社化学工業日報社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.chemmate.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から、化学関連のビジネスマンが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたレジャー&アウトドアジャパン2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

レジャー&アウトドアジャパン2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

レジャー&アウトドアジャパン2025の概要

本展は、世界中よりアトラクション・アクティビティ・アウトドア設備からイベント企画・運営などを扱う企業が出展。

最新のテーマパーク向けアトラクション・大型遊具、グランピングやキャンプ設備に関する製品・サービスやアウトドア・

クライミング製品、レジャープール・温浴・サウナ設備から、いま注目を集めているVR/ARシステム・スポーツエンタメ・ダーツ設備、シミュレーションゴルフなどの展示が1,000品以上出展し、各ブースにて体験することが可能です。

また、レジャー・イベント・エンターテインメント産業をより活性化するために6つの構成展とあわせて、2つの展示会を合同開催いたします。ぜひ奮ってご来場ください。

- イベントJAPAN

集客・販促・イベントのミッションを最大化する展示会。集客、販促、イベントの企画・制作に必要なハードウェアとソフトウェアが一堂に集結。

最新の「集客、販促、イベントツール」が出展されるのはもちろん、各社ブース内で出展製品のデモンストレーションならびにプレゼンテーションが実施されます。

実際に見て、体験し、比較検討・導入の場として活用ください。 - 東京トレーラーハウスショー

日本最大級のBtoBトレーラーハウス展示イベント。今回、全17社が出展いたします。

東京ビッグサイトの南展示棟に、業界各社の最新モデルが一堂に集結。事務所や店舗、公共施設、災害支援、宿泊施設など、今後のビジネス展開に活用出来るトレーラーハウスを存分にご覧ください。

あわせて、会場内では特別企画【サステナブルリセールブース】を開催。トレーラーハウスのリユース(中古)製品を会場にて実物販売いたします。トレーラーハウス導入のきっかけ作りとして、ぜひ本展示会・本企画をご活用ください。

開催時期

2025年11月26日(水)~28日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展対象

アトラクション、遊具設備・器具

アクティビティ、アスレチック設備・機器

パークトレイン・モビリティ設備・機器

キャンプ・グランピング設備・用品

プール設備、プールアトラクション

温浴設備、サウナ、ジェットバス設備・用品

イベント関連設備・備品・用品

グッズ、ノベルティ、お土産企画

集客・決済・セキュリティ設備・サービス

来場対象

- 遊園地、テーマパーク

- 動物園、水族館、植物園

- キャンプ、グランピング場

- 公園、スポーツパーク

- 商業施設、ショッピングモール

- サービスエリア、道の駅

- スタジアム、アリーナ、グラウンド施設

- サーキット、競輪場、競馬場

- プール、温浴施設、公衆浴場

- フィットネスクラブ、公共運動施設

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- TSO International株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://leisure-japan.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から、レジャー、アウトドア関連のビジネスマンが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたオートメーションと計測の先端技術総合展:IIFES2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

オートメーションと計測の先端技術総合展:IIFES2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

オートメーションと計測の先端技術総合展:IIFES2025の概要

電機・計測産業を核とする産業界の先端技術・情報が集まるオートメーションと計測の先端技術総合展。

「IIFES」は、日本を代表するオートメーションの総合展「システム コントロール フェア(SCF)」と国内最大級の計測と制御の専門展示会「計測展 TOKYO」が、2019年に一つの展示会となり、誕生しました。オートメーションと計測は、モノを制御して動かし、動きや量を計測して、それらをまた制御するという、三位一体の技術で産業の中核をなすものと位置付け、主催者の発信するメッセージ性を高め、電機・計測産業を核とする産業界の最先端技術・情報が集う場として、また多様化する社会環境に適したMONODZUKURIをグローバルに情報発信し、さらなる展示会の発展を目指します。

*MONODZUKURI:

匠の技・カイゼン・高い品質などを強みとする日本のものづくりと、IoTやAIなどのデジタルテクノロジーとを掛け合わせることで進化し、多様化する社会環境に適したものづくり。

IIFES(アイアイフェス)とは、「Innovative Industry Fair for E x E Solutions(イノベーティブ インダストリー フェア フォー イー バイ イー ソリューションズ)」の略です。「Innovative Industry Fair」は先進性や創造性に富んだ産業展示会であること、「E x E Solutions」のEはElectrical、Electronic、Engineeringといった電機・計測、工業を連想する言葉を、xはEで表される関連分野の技術がシナジー効果を起こす姿を表し、新たな価値づくりにつながる策(Solutions)が得られることを表現しています。

開催時期

2025年12月19日(水)~21日(金)

会場

東京ビッグサイト

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人 日本電機工業会

一般社団法人 日本電気制御機器工業会

一般社団法人 日本電気計測器工業会

後援

- 経済産業省

- 環境省

- 独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ)

- 東京都

- 株式会社 東京ビッグサイト

- アメリカ大使館 商務部

- ドイツ連邦共和国大使館(順不同)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://iifes.jp/

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全世界から感度の高い技術者が多数来場する良質な展示会。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された東京ネイルエキスポ2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

東京ネイルエキスポ2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

東京ネイルエキスポ2025の概要

東京ネイルエキスポは、ネイリストはもちろんサロンオーナー、理美容関係者、ネイルファンの一般来場者、業界メディアなどが一堂に集まる世界最大級のネイルイベントです。

東京ビッグサイトの西 1・2 ホール + アトリウムを使用して開催いたします。

即売が可能な展示会 ( トレードショー ) では、バイヤーとの商談だけでなく、ネイリストや一般来場者とも直接交流が可能となります。

ネイルを愛する人々が集う世界最大級の交流の場をぜひご活用ください。

ネイルをこよなく愛し、ネイルの素晴らしさを伝えてきた各界著名人の中からその年に最も輝いている人物に贈られる称号。1996年に始まったネイルオブザイヤー(旧ネイルクイーン)の発表は、今年で30回目を数えます。毎年11月に開催している世界最大級のネイルイベント「東京ネイルエキスポ」会場内で授賞式を行っています。

開催時期

2025年11月23日(日)~24日(月)

会場

東京ビッグサイト

会場小間割り

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

- NPO法人日本ネイリスト協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.nail.or.jp/nailevent/nailexpo22/index.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

美容意識の高い女性が多数集まる即売ありの良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。