小間割り

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたスポルテック2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

スポルテック2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

スポルテック2025の概要

世界中から600社のスポーツ系企業の出展するトレードショー。本展は、日本だけでなくアメリカ、ドイツ、イタリア、オーストラリア、中国、韓国、タイ、台湾などの各国々

から集結した最新の筋肉増大・スポーツパフォーマンス向上のためのトレーニング機器、フィットネス用品やダンスプログラム、スポーツ競技力向上テクノロジー、スポーツ用品の展示から、最新トレンドを網羅したセミナーなど、スポーツ・フィットネス産業の活性化を目的に毎年開催する国際的な展示会。

近年の筋トレブームを受け、SPORTEC では年々スポーツ業界関係者だけでなく、筋トレマニア・ファンが全国から来場。会期 3 日間に合わせ、ボディコンテストやダンスコンテスト、表彰式など多数のイベントを開催し、ファンの熱い目線を集めます。

スポーツ業界関係者だけでなく、スポーツ・健康産業への新規参入や健康づくりを学びたい、ダイエットをしたい、筋トレのレベルを向上したいという一般の来場者にとっても絶好の 3 日間となります。

開催時期

2025年7月30日(水)~8月1日(金)

会場

東京ビッグサイト

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

TSO International株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://sports-st.com/

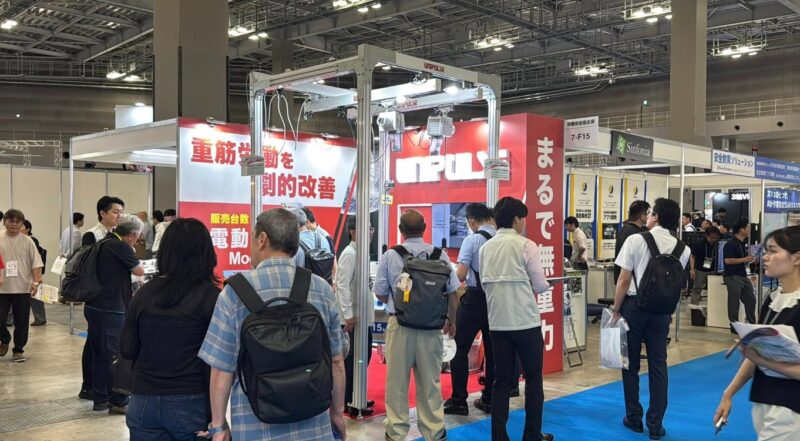

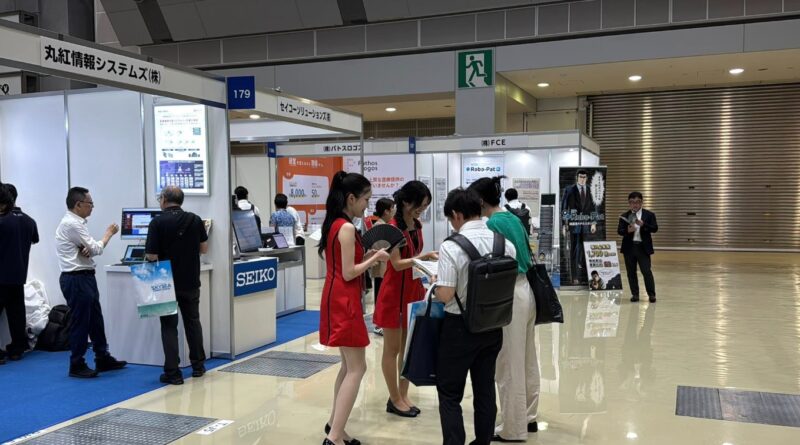

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された産業DX総合展 2025 夏東京という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

産業DX総合展 2025 夏東京会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

産業DX総合展 2025 夏東京Xの概要

製造業、建設、建築、不動産、小売、飲食店、物流など産業のDX化を実現するサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です

本展では、DX化を検討する製造業、建設業、建築業、不動産、小売業・飲食店・店舗、物流などの方々が最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます

本展示会は製品別、ターゲット別の専門展で構成されており、貴社の製品・サービスに合った分野をご覧いただけます。

- 小売・飲食店DX EXPO

- 製造業DX EXPO

- 建設・建築DX EXPO

- 不動産DX EXPO

- 物流DX EXPO

開催時期

2025年7月30日(水)~8月1日(金)

会場

幕張メッセ

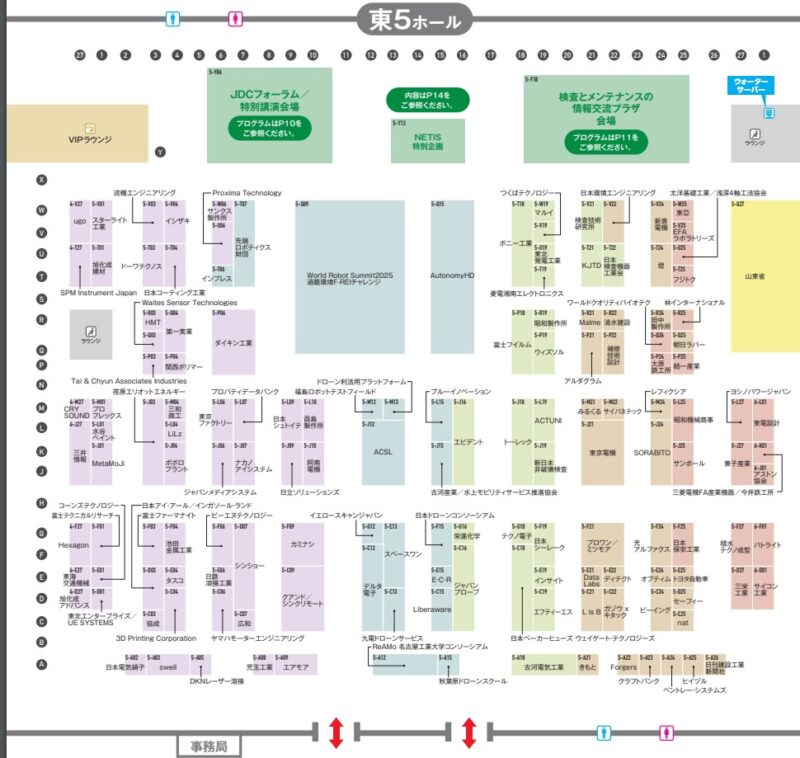

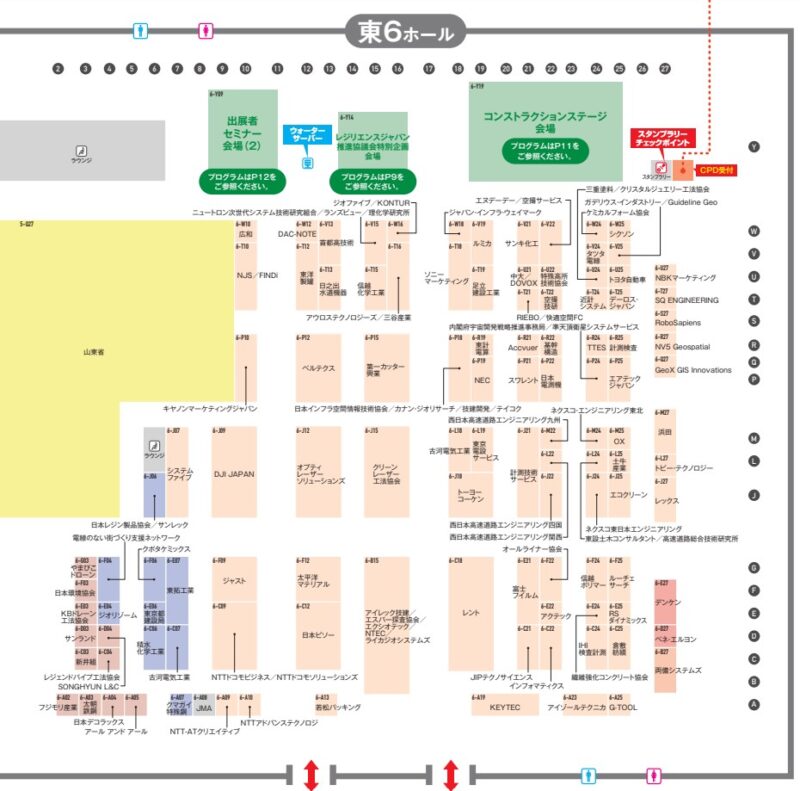

会場小間割り

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

産業DX総合展 実行委員会

後援

- (公社)土木学会

- (一社)全国土木施工管理技士会連合会

- (一社)国際建設技術協会

- (一財)建設業振興基金

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.bizcrew.jp/expo/industrial-dx-tokyo

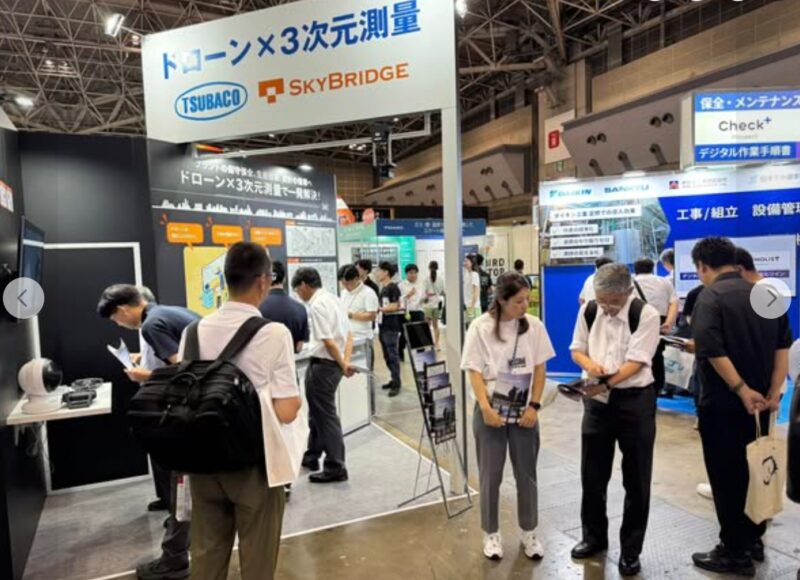

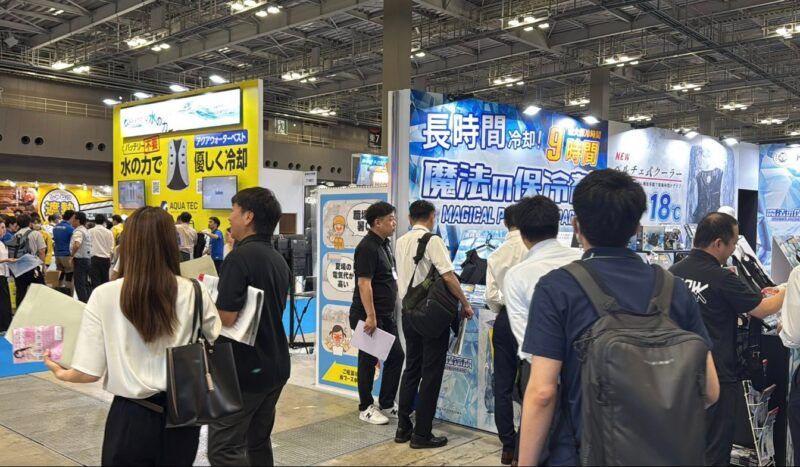

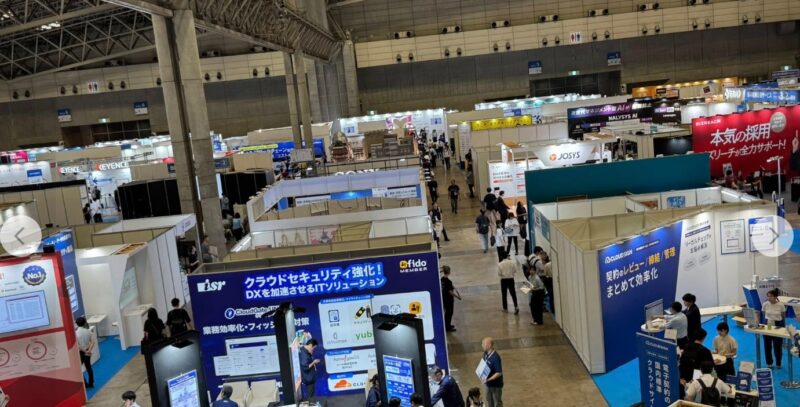

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

DX総合EXPO、ビジネスイノベーションJapan、JapanコンテンツWeek、Japan Web3 Week2024

展示会の専門家 清永の視点

情報感度に敏感なビジネス客が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

現在のリード獲得数を他社のものも含めてリアルタイムで見れるようにするなど、

利便性を高めている。

欲を言うと、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会において、パーテーションはスペースの使い方を大きく左右する重要なアイテムです。企画や運営を行う際、適切なパーテーションを選ぶことで、来場者の体験を向上させることができます。

まずは、目的に合ったパーテーションの種類を選ぶことが大切です。たとえば、物理的にブースを仕切るためのものや、視覚的な装飾するものなど、さまざまなタイプがあります。それぞれの特性を理解し、展示会のテーマや目的に合わせた選定を心がけましょう。

次に、設置方法も重要です。簡単に組み立てられるものや、再利用可能なデザインのものを選ぶと、効率的に展示会を運営できます。展示会運営成功の鍵は、パーテーション選びとその設置にかかっていると言っても過言ではありません。

※展示会で失敗したくない方向けのセミナー。(株)展示会営業マーケティングでは、毎月1回、オンラインで「展示会営業セミナー」を開催しています。展示会書籍を5冊執筆している代表の清永健一自身が講師を務め、「目からうろこの内容だ」と好評をいただいています。展示会で成果を出したい方はぜひご参加ください。※

展示会パーテーションとは

展示会パーテーションとは、主に展示スペースやブースを仕切るために使用される製品です。これにより、異なる出展者のスペースを明確に区分けすることができ、混雑を避けながら訪問者に円滑な動線を提供します。

パーテーションは、多様な素材やデザインがあり、用途に応じて選ぶことができます。たとえば、布製の柔軟なものや、パネル型のしっかりとしたものなど、ニーズに応じて検討が必要です。また、パーテーションは視覚的なバリケードとしても機能し、出展内容をより印象的に演出する役割も担っています。

さらに、しっかりとした設置と管理が行われることで、安全性を高めることも可能です。出展者や訪問者の利便性を向上させるために、パーテーションの選定と操作に関する知識を深めることが求められます。

パーテーションの基本的な役割

パーテーションの基本的な役割は、展示スペースやブースを仕切ることで、各出展者の領域を明確に分け、訪問者にとっての移動をスムーズにすることです。これにより、展示物が相互に干渉することを防ぎ、各ブースの魅力を最大限に引き出すことが可能になります。

また、パーテーションは視覚的な効果をもたらすことも重要です。デザインや素材を工夫することで、出展者のブランディングに寄与し、訪問者の興味を引く手助けをします。これにより、記憶に残る展示体験を提供することができます。

さらに、パーテーションは安全性の向上にも寄与します。しっかりとした仕切りにより、展示スペース内での混雑や事故を防ぎ、全体の運営がスムーズに行えるようサポートします。このように、パーテーションは展示会において欠かせない存在と言えるでしょう。

展示会でのパーテーションの重要性

展示会において、パーテーションは非常に重要な役割を果たしています。特に、展示スペースを効率的に利用し、視覚的にも整理された印象を与えるためには欠かせないアイテムです。

まず一つ目は、出展者同士のスペースを明確に仕切ることで、混雑を減少させる効果があります。訪問者がスムーズにブースを移動できるようになり、各出展者の魅力を最大限に引き出すことができます。

続いて、パーテーションは企業のブランディングにも寄与します。独自のデザインやロゴを取り入れることで、出展者の印象を強化することができ、訪問者の記憶に残りやすくなります。

さらに、パーテーションを利用することで、プライバシーを確保しやすくなり、ビジネス商談や相談に集中できる環境を整えることができます。このように、展示会におけるパーテーションの重要性は非常に高いと言えます。

展示会パーテーションの種類

展示会パーテーションには、いくつかの種類があります。まず一般的なものとして、スタンダードパーテーションがあります。これは軽量で持ち運びが容易なため、さまざまな展示場で利用されています。

次に、オプションとしてフロアパーテーションがあります。これらは床にしっかりと固定され、安定感が高く、来場者同士の動線を明確に区切ることができます。

さらに、視覚遮断効果のあるバナー付きパーテーションも人気です。プロモーションメッセージを同時に伝えられるため、ブースの魅力を高めることができます。

展示会での目的や予算に応じて、こうしたパーテーションを選ぶことが、成功の秘訣となります。効果的に空間を活用し、訪問者の印象を強く残すために、しっかりと検討しましょう。

パネルパーテーション

パネルパーテーションは、展示会やイベントで広く使用されるタイプのパーテーションです。特に、ブースを区切ったり特定のエリアを設けたりするために最適です。これらのパネルは、軽量で取り扱いやすいため、設置や撤去が簡単に行えます。

パネルは通常、数種類のサイズやデザインがあり、組み合わせることでさまざまな形状を作成できます。カラーや素材の選択肢も豊富で、ブランドカラーやテーマに合わせたものを選びやすいメリットがあります。

また、パネルパーテーションは、音の遮断や視覚的なプライバシーも提供します。このため、特定の商談やプレゼンテーションを行うスペースを作るのに適しています。

効率的に空間を活用し、出展者同士の干渉を防ぐためにも、パネルパーテーションの導入を強くおすすめいたします。

キャスター付パーテーション

キャスター付パーテーションは、非常に柔軟性が高いアイテムです。移動が簡単なため、展示会のレイアウト変更が必要な際でも迅速に対応できます。また、設置後にレイアウトを調整したい場合にも便利です。

このパーテーションは、特に広いスペースを効率よく区切りたいときに役立ちます。例えば、来場者の動線を意識してブースの配置を変えたい場合や、特定のエリアにアクセスを制限したい際に最適です。

さらに、デザインも豊富で、様々なインテリアスタイルにフィットできます。視覚的に魅力的でありつつ、機能性も兼ね備えたキャスター付パーテーションは、展示会の成功に貢献するアイテムと言えるでしょう。

ネットパーテーション

ネットパーテーションは、軽量で持ち運びが便利な展示会用の仕切りです。ネット素材を使用しているため、視界を遮ることなく、空間を区切ることができます。これにより、会場全体の開放感を保ちながらも、適切なプライバシーを確保することが可能です。

また、ネットパーテーションはカスタマイズが容易で、多様なデザインやカラーから選ぶことができます。他のブースや展示物と調和させることで、全体のデザインに統一感を持たせることができるのが魅力のひとつです。

さらに、ネットパーテーションは簡単に設置・撤去できるため、限られた準備時間を効率的に使うことができます。このように、ネットパーテーションは展示会において非常に使い勝手の良い選択肢です。ぜひ、展示会の計画に取り入れてみてはいかがでしょうか。

ミラーパーテーション

ミラーパーテーションは、展示会の空間をスタイリッシュに演出するための効果的な選択肢です。表面が鏡面仕上げになっており、光を反射させることで、広がりを持たせることができます。この特性により、狭いスペースでも開放感を演出できるため、多くの企業やブランドが利用しています。

また、視覚的な境界を設けつつも、空間の一体感を損なわないため、来場者を混乱させることなく、スムーズな動線を確保できます。こうした特性から、展示ブースのデザインに自由度が生まれることが大きな利点です。

さらに、ミラーパーテーションはプロモーション効果も期待できます。展示物やブランドメッセージを反射させることで、目を引くディスプレイが可能です。これにより、来場者の注目を集め、印象を強化することができます。展示会での差別化を図りたい方には、特におすすめの選択肢です。

その他の種類

展示会パーテーションには、一般的なもの以外にもさまざまな種類があります。その中でも、特に注目すべきなのが、可動式パーテーションです。これらは、展示会場の状況に応じて配置を変更できるため、柔軟な空間づくりが可能です。イベントの規模や来場者の流れに合わせて、最適な設置を行うことができます。

また、音の遮断効果がある吸音パーテーションもあります。これらは、セミナーやプレゼンテーションが行われる場所に最適です。外部の騒音を低減させ、集中できる環境を整えることで、来場者にとってより良い体験を提供します。

さらに、アクリルやガラスパーテーションも選択肢の一つです。透明な素材を使用することで、オープンで開放的な雰囲気を演出でき、出展内容を効果的に見せることができるのが特徴です。用途に応じて選ぶことで、より魅力的な展示が実現できます。

適切な展示会パーテーションの選び方

展示会パーテーションを選ぶ際には、いくつかのポイントを考慮することが重要です。まず、展示スペースのサイズや形状を把握して、パーテーションの高さや幅を決定します。これにより、効果的にスペースを区切ることができるでしょう。

次に、パーテーションの材質やデザインも考慮すべき要素です。プラスチック製や布製のものなど、さまざまな素材があります。耐久性や軽量性、さらに視覚的な印象も考慮しましょう。

また、設営の簡便さもポイントです。特に短期間でのイベントの場合、スムーズに設置できるパーテーションを選ぶことが効率的です。このように、目的や利用シーンに応じて適切なパーテーションを選ぶことが、展示会の成功に繋がります。

展示会の規模に応じた選び方

展示会の規模に応じたパーテーションの選び方は、非常に重要です。まず、小規模な展示会では、軽量で持ち運びが容易なパーテーションが適しています。簡易的なデザインであれば、設置も迅速に行えます。さらに、コストを抑えつつ効果的にスペースを利用することができるでしょう。

一方、中規模以上の展示会では、より効果的な仕切りが求められます。デザイン性も重要な要素で、ブランドイメージを反映させるようなパーテーションを選ぶと良いでしょう。視覚的にインパクトのあるものや、会社のロゴを施したものは、訪問者の記憶に残りやすくなります。

最終的に、展示会の規模や目的に合わせて適切なパーテーションを選ぶことが、成功のカギとなります。

展示商品の特性に応じた選び方

展示会でのパーテーション選びは、展示商品の特性に応じて行うことが肝要です。たとえば、高さのある商品を展示する場合、視認性を確保できる高めのパーテーションが効果的です。これにより、商品の魅力を引き立てつつ、訪問者の目に留まりやすくなります。

一方、商品の特徴が柔軟性や動きに関連する場合、軽量で移動しやすいパーテーションを選ぶことが望ましいです。簡単に配置を変更できるため、トライアルやデモンストレーションを行う際にも適しています。

さらに、商品を見せるための演出も考慮に入れましょう。透明なパーテーションやオープンデザインのものを採用することで、商品の視覚的なアピール力が向上します。特定の商品の特性に応じてパーテーションを選ぶことで、展示会全体の印象を大きく向上させることができるでしょう。

展示会パーテーションの設置方法

展示会パーテーションを効果的に設置するためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、設置するスペースの寸法を事前に確認しておく必要があります。これにより、適切なサイズのパーテーションを選ぶ際の参考になります。

次に、設置方法を選定します。多くのパーテーションは、簡単に組み立てられる設計がされているため、事前に組み立て方を確認しておくとスムーズです。そして、パーテーションを固定する際は、しっかりと安定させることが大切です。特に来場者が多い展示会では、倒れないよう注意が必要です。

最後に、完成したら全体のバランスを見ながら調整を行いましょう。デザインやレイアウトが統一感を持つことで、訪問者にとってより魅力的なブースを作り上げることができるのです。

基本的な設置手順

基本的な設置手順は、展示会パーテーションをスムーズに組み立てるためのガイドラインです。まず、必要な道具を準備しておきましょう。一般的には、ドライバーやハンマーなどの簡単な工具があれば問題ありません。

次に、パーテーションの各部品を確認します。説明書を参考にしながら、各パーツが揃っているかをチェックしましょう。特に、連結部品や支柱が不足していないかを確認することが重要です。

その後、指定された場所にパーテーションを配置し、組み立てを行います。各部品を確実に固定しながら、全体の形を整えていきます。最後に、安定性を確認し、必要に応じて追加の固定具を使用することをお勧めします。これで、基本的な設置手順は完了です。

注意点とポイント

展示会パーテーションを設置する際には、いくつかの注意点とポイントがあります。まず、パーテーションの材質やデザインが周囲の雰囲気にマッチしているかを確認することが重要です。統一感のあるデザインは、来場者の興味を引きやすくなります。

次に、設置場所のスペースを考慮する必要があります。狭い場所に無理に設置すると動線が確保できず、来場者が快適に移動できなくなる可能性があります。十分な広さを見込み、設置計画を立てることが成功のカギです。

さらに、耐久性や安全性にも注意を払いましょう。展示会の期間中にパーテーションが倒れたり、壊れたりすると、企業のイメージにも影響を与えかねません。しっかりと固定したり、適切な素材を選ぶことが求められます。これらのポイントを押さえることで、より効果的な展示会の実施が可能になるでしょう。

設置後の効果的な使い方

展示会パーテーションを設置した後は、その効果的な活用方法を考えることが重要です。まず、パーテーションが作り出すスペースをフルに活用して、展示物やブースの配置を行いましょう。明確な仕切りを使って、来場者が自然に各ブースを巡れるような動線を意識すると、より多くの訪問者が足を運んでくれる可能性が高まります。

さらに、パーテーションを広告や情報提供に利用するのもおすすめです。ブースの壁面に会社のロゴや製品情報を掲示することで、通行人の目を引くことができます。また、パーテーションの材質やデザインによってテーマや雰囲気を演出することも可能です。

最後に、パーテーションの高さや配置を工夫することで、プライバシーを確保しつつもオープン感を維持できるよう心がけましょう。来場者に心地よい空間を提供することが、イベントの成功につながります。

展示会でのパーテーション利用の成功事例

展示会におけるパーテーションの利用は、空間の有効活用だけでなく、ブランドの印象を強化する上でも非常に重要です。成功事例として、ある企業が新製品発表の展示会で活用したところ、自社ブースの一体感を高め、来場者の注目を集めることができました。

この企業はパーテーションを使って、製品の特徴に応じたゾーニングを行い、各ブースをテーマごとに分けました。その結果、来場者は自身の興味に合ったエリアで丁寧に製品を体験することができ、効果的なコミュニケーションが図れました。

さらに、パーテーションのデザインにも工夫を凝らし、ブランドカラーを取り入れることで、視覚的に印象を残すことができました。このように、適切なパーテーションの選び方と活用法が、展示会の成功に大きく寄与するのです。

よくある質問(FAQ)

展示会パーテーションに関するよくある質問(FAQ)をまとめました。どのようなパーテーションが最適か、設置に関する不安など、さまざまな疑問にお答えします。

まず、多くの方から寄せられる質問は「どのような素材が良いのか?」という点です。用途によって異なりますが、軽量で持ち運びが容易なアルミフレームのものや、視認性が高いアクリル製品がおすすめです。

また、「設置は難しいのか?」という疑問もあります。最近では、簡単に組み立てられるパーテーションも増えており、特別な道具がなくても対処可能です。事前に使用方法を確認することでスムーズに設置ができます。

最後に、レンタルと購入のどちらが良いかという問いも多いです。予算や使用頻度に応じて選ぶと良いでしょう。レンタルはコストを抑えられますが、長期的に使用する場合は購入を検討するのがベストです。

まとめ

展示会におけるパーテーションの選択と設置は、非常に重要な要素です。正しい選択をすることで、参加者や出展者にとって居心地の良い環境を提供できるだけでなく、展示内容がより効果的に伝えられます。

まず、各種パーテーションの特性を理解し、自社の展示会のテーマや目的に合ったものを選ぶことが必要です。設置時には、レイアウトや空間の流れを意識し、全体の調和を考えることも重要です。

今回の内容を参考に、次回の展示会に向けて準備を進めていただき、素晴らしい成果を上げていただければ幸いです。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたテクノフロンティア2025というという展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

テクノフロンティア2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

テクノフロンティア2025

本展は、『モータ技術を核として、産業機器を効率的、かつ正確に動かすアクチュエーション、パワーエレクトロニクス技術や、見えないノイズ、熱を制御する要素技術、さらにデータをシェアして工場の最適化を進めるものづくりDXなどを紹介する国内唯一の生産技術の総合展示会』です。

「TECHNO-FRONTIER」は、1983年に初開催した「小型モータ技術展」が起源で、以降、モータ技術の進化に寄り添ってきました。モータ技術の用途は、電気自動車、ロボット、ドローンなど時代をけん引するプロダクトに拡がり、その重要性はかつてないほどに高まっています。

本展は、こうしたモータ技術を核に下記の13展示会で構成し、ものづくりの革新や現場の課題解決につながる幅広いソリューションを提供します。

■構成展示会

モータ技術展/モーション・エンジニアリング展/メカトロニクス技術展/電源システム展/パワーエレクトロニクス技術展/EMC・ノイズ対策技術展/熱設計・対策技術展/“つながる工場”推進展/工場内のシステム見える化展/工場内のデジタルトランスフォーメーション(DX)展/スマート工場内の搬送系および協働ロボット利活用展/部品設計技術展/部品加工技術展

見どころ

主催者企画<メカトロニクス企画展示> 会場:アトリウム

2022年から「人類の生活をより豊かで快適にする次世代スマート工場~BEYOND SMART FACTORY~」をテーマに、半歩先の未来を見せるべくTECHNO-FRONTIERが考える次世代スマート工場の企画展示を行っています。昨年の展示では、今後の製造業に役立つ取り組みとして、企業や業界の垣根を越えてデータをつなぐ「産業用データ連携」を新たに追加し、多くの来場者の皆様からご好評をいただきました。

今年は「産業用データ連携」の情報発信を強化し、業界トレンドやデータ連携の有効性を6つの展示で紹介します。

展示内容/協力企業(順不同・敬称略)

1)デジタルツインで状況を見える化し、自律化を実現する「産業データ連携」の確立

経済産業省/情報処理推進機構、SAP、ダッソーシステムズ、SIEMENS、JEITA、

サイバーフィジカルエンジニアリング技術研究組合

2)様々な機器の情報をリアルタイムにつなぐ「産業ネットワーク」の活用

ORiN協議会、MECHATROLINK協会、Profibus協会

3)IoT/AIによる予兆診断が実現する「止まらない工場」

HIWIN、FANUC、日本精工

4)省エネ・再エネ・水素を電源とする「カーボンニュトラル工場」

OKUMADRONE

5)人と協働ロボットが創り出す「自働化工場」

安川電機

6)電動アクチュ―エーションの肝・「IE5モータ」の実装

NIDEC、東芝産業機器システム、ABB、荏原製作所、プロテリアル、安川電機

<大人気企画 EV分解展示を今年も開催>

毎回多くのご来場者から注目を集めている「EV分解展示」を今年度も実施いたします。

今回はTesla CybertruckとXiaomi SU7を展示します。両EVは、それ自体が注目を集めている車両ですが、本展では、その車両を分解し、通常では見ることのできない構造、構成製品をわかりやすく展示いたします。Tesla Cybertruckについては、併設で分解セミナー※を実施し、第一人者よりその構造、製品に関し様々な解説を行います。

開催時期

2025年7月23日(水)~25日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展対象

- 各種モータ

- DCモータ

- ACモータ

- サーボモータ

- ステッピングモータ

- ファンモータなど、あらゆるモータ

- センサ

- エンコーダ

- ポテンショメータ

- レゾルバなど

- 素材・構成要素

- 磁石

- エンプラ

- 巻線

- 電磁鋼板

- 素子

- ソレノイドなど

- モータ生産設備

- 巻線機

- 着磁機

- 治具など

- 計測・試験機器

- トルク測定

- 静・動特性測定

- 磁気測定

- 振動・騒音測定 など

- ドライバ・コントローラ

- IC/モジュール

- インバータ

- チョッパなど

- 各種シミュレータ・CAE産業機械・機械部品

- 各種センサ

- RFID/バーコード

- センサフュージョン

- 機器を処理・制御する技術

- プロセッサ

- シーケンス/FA制御機器

- プロセス制御機器

- 各種ネットワーク規格

- オープンネットワーク

- ミドルウェア

- 無線通信技術

- 撮像技術

- 認識技術

- 画像処理技術

- 画像記録装置

- 画像転送機器

- 製造実行システム

- 管理/監視システム

- 各種プラットフォーム

- スマート工場を実現する技術

- 省エネ技術

- 省人/省力化技術

- 環境対策技術

- データを活かす技術

- エッジコンピューティング機器/装置

- クラウドコンピューティング機器/サービス

- サーバ

- ビッグデータ活用

- AI

- RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)

- 予知保全・モニタリング

- 各種アプリケーション(可視化、稼動状況、状態監視、異常検知、統計分析、セキュリティ、遠隔監視等)

- 産業用IoT/M2Mソリューション/AR

- 各種セキュリティシステム

- 関連ソフトウェア

- コンサルティング など

- AIアプリケーション

- ビッグデータ活用

- データ分析

- クラウドコンピューティング

- エッジコンピューティング など

- 情報機器・製品

- ウェアラブル機器

- ICタグ/RFIDソリューション

- VRシステム・デバイス

- その他関連機器・製品

- 画像認識

- 音声認識 など

- デバイス

- 温度・湿度・振動・位置・圧力・加速度・人感・ひずみ等各種センサ

- スマートメータ

- ゲートウェイ

- 各種計測器

- 各種計測技術

- 制御システム など

- ネットワーク

- ローカル5G

- 産業用ネットワーク関連製品

- 無線ネットワーク(Bluetooth、Wi-Fi等)

- センサネットワーク技術 など

- 資機材 ほか

来場対象

- 自動車/車載機器

- FA/工作機械

- 精密機械

- 家電・AV機器

- ロボット

- 医療/福祉機器 等各種モニタリング技術・サービス

- IoT推進担当者

- 生産技術エンジニア

- 生産管理

- システム管理

- 品質管理・環境管理

- 購買・調達

- 経営企画

維持管理・保全・高寿命化

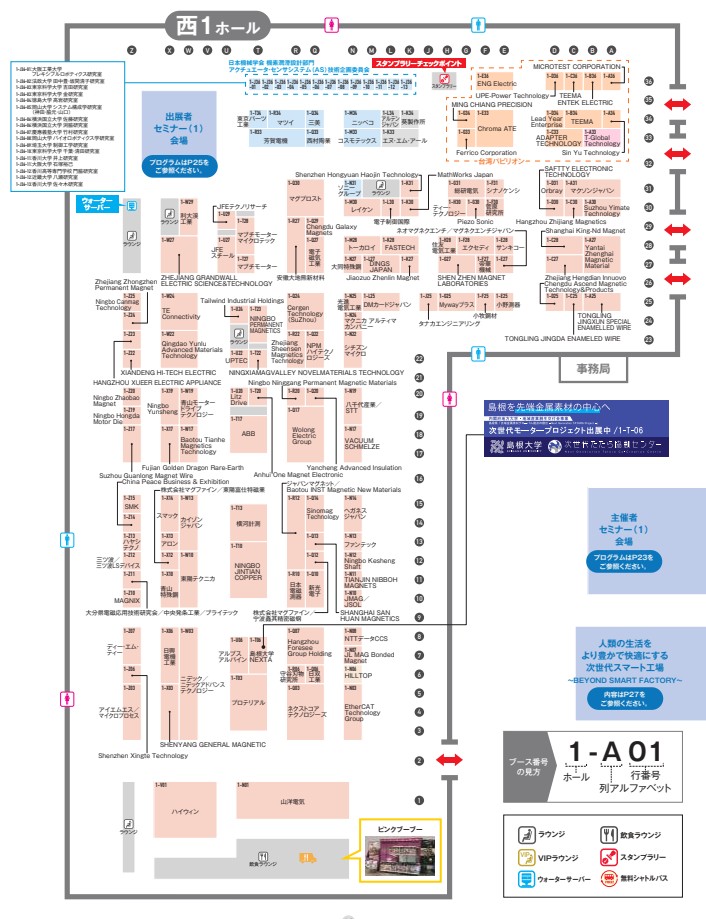

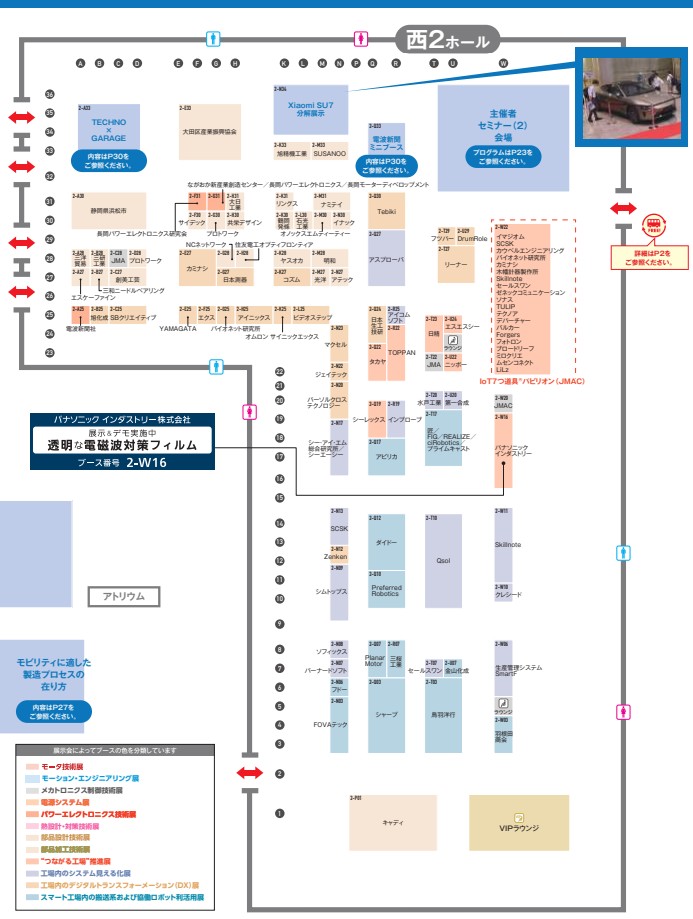

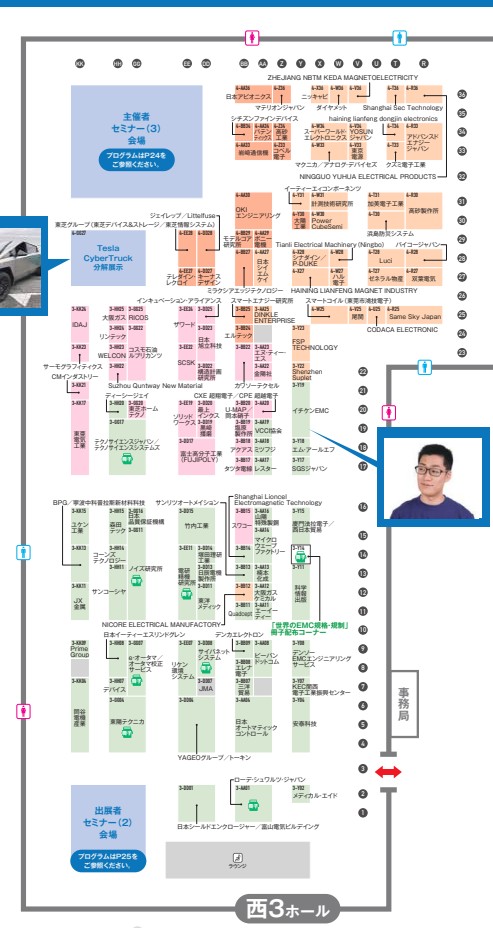

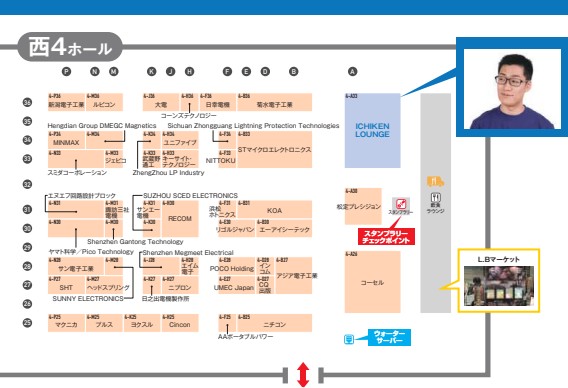

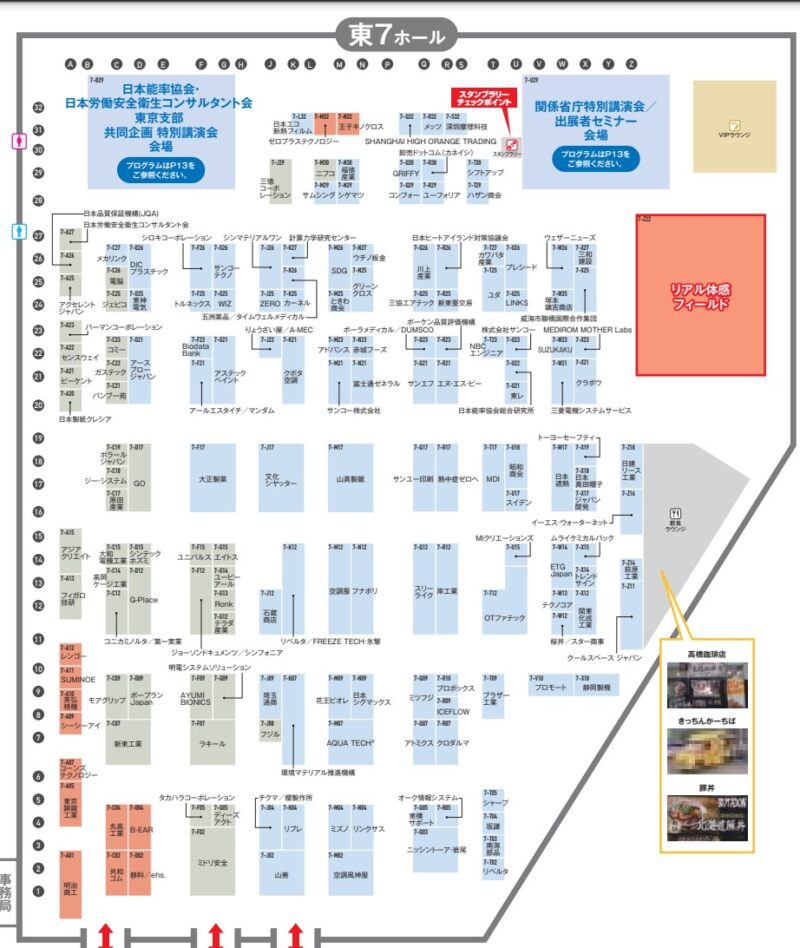

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人日本能率協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jma.or.jp/mente/tokyo2022/index.html

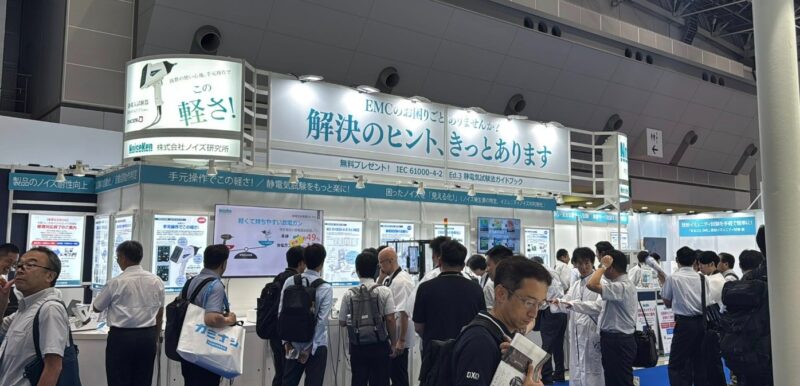

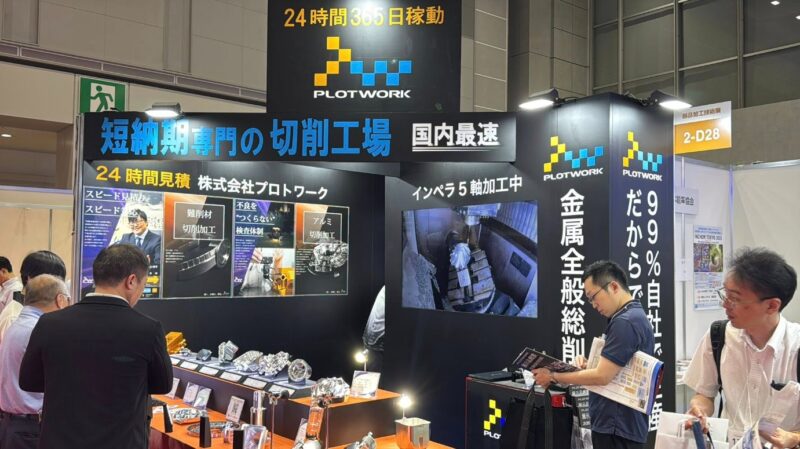

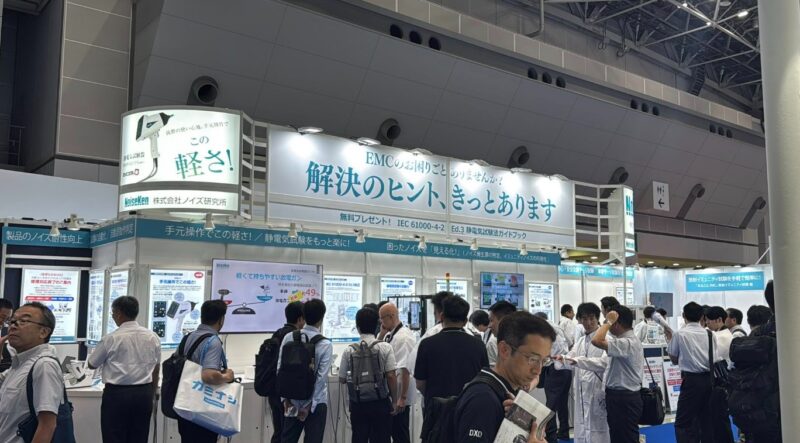

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全国からメカトロニクス、エレクトロニクス系のビジネスマンが多数来場する良質な展示会。

あちこちで専門的な会話が交わされている。

欲を言えば、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたメンテナンス・レジリエンスTOKYO、猛暑対策展2025というという展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

メンテナンス・レジリエンスTOKYO、猛暑対策展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

メンテナンス・レジリエンスTOKYO、猛暑対策展2025の概要

製造業・建設業の生産性向上、持続可能な社会資本整備、レジリエンス向上を目指し、専門展示会と特集を同時開催することで、相互の関連性を最大限に引き出し、業界の枠を超えた技術・情報交流を促進する場を提供している。

以下の15個の専門展で構成される。

- プラントメンテナンスショー

- インフラ検査・維持管理展

- 建設資材展

- 事前防災・減災対策推進展

- i-Construction推進展

- 無電柱化推進展

- 再資源化・産業廃棄物処理・解体技術展

- 地盤改良展

- 土木・建設業向けAI/IoT/5G/システム/ツール特集

- BIM/CIM推進ツール特集

- 交通インフラ整備機器展

- 国際ドローン展

- 猛暑対策展

- 労働安全衛生展

- 騒音・振動対策展

一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)(他2団体)は、2025年7月23日(水)~25日(金)の3日間、東京ビッグサイト東展示棟で、製造業・建設業向けに、⽣産性向上、持続可能な社会資本整備、レジリエンス向上を提案する専門展示会「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2025」を開催します。

現在の製造業は、生産設備の老朽化、人材不足、作業員の高齢化などが顕著になり、いかに業務効率化を図り、生産性を向上させるのかが生き残り戦略になっています。

また、国内のインフラにおいては、最近大きな社会問題となっている構造物の老朽化や、近年増加するゲリラ豪雨、地震・台風などの自然災害への対策が喫緊の課題となっています。

本展示会は8つの専門展示会で構成し、こうした課題を解決するための最新技術やサービスを紹介。業界の枠を超え、関連の強い技術・情報交流を促進する場を提供します。

注目のステージ/講演会

会期中、会場内ではステージ/講演会を100本以上開催します。以下に、注目のセッションを一部抜粋し、紹介します。

1.事前防災・減災のための国土強靱化推進セミナー「コンストラクションステージ」

・会場:東6ホール コンストラクションステージ会場

https://mente.jma.or.jp/seminar/construction.html

▼7月23日(水) 14:40〜16:30/【A4】

・「国土強靱化/レジリエンス向上への取組み」

<登壇者>内閣官房国土強靱化推進室 次長 丹羽克彦氏/芝浦工業大学システム理工学部

教授 増田幸宏氏/Team HOSOTSUBO 代表取締役 細坪信二氏、ほか

▼7月24日(木) 10:40〜11:20/【B1】

・「国土交通省におけるインフラ分野のDX・i-Construction2.0について」

国土交通省 大臣官房参事官(イノベーション)森下博之氏

▼7月24日(木) 14:40〜15:20/【B4】

・「国土強靱化の現状と展望」

京都大学大学院 都市社会工学専攻・教授 藤井聡氏

2.国土強靭化/レジリエンス向上セミナー

・会場:東6ホール レジリエンスジャパン推進協議会会場

https://mente.jma.or.jp/seminar/toughening.html

▼7月23日(水) 15:50~16:30/【A5】

・「南海トラフ地震に富士山噴火、防災とBCPをあらためて考える」

東京海上ディーアール株式会社 主幹研究員 指田朝久氏

3.ものづくり特別講演会

・会場:東4ホール ものづくり特別講演会場

https://mente.jma.or.jp/seminar/special.html

▼7月23日(水) 13:30~14:10

・「化学プラントO&Mのスマート化とAI」

東京農工大学 大学院 工学研究院 名誉教授 山下善之氏

▼7月24日(木) 15:50~16:30

・「挑戦と失敗が高める組織のレジリエンス~『魔改造の夜』出場から考える~」

IHI 技術開発本部 技術企画部 主幹 佐藤彰洋氏

日時

2025年7月3日(水)~25日(金)

会場

東京ビッグサイト

来場者属性

- 産業機械・機械部品

- 食品・医薬品

- 鉄鋼

- 石油・石炭

- 電力

- 官庁、地方自治体

- プラスチック製品

- 団体、独立行政法人

- 自動車・輸送用機器

- 電気・電子機器

- 窯業・土石製品

- 化学

- 不動産

- 精密機械・部品

- 建設

- エンジニアリング

- 情報通信・IT

- 鉄道

- 非鉄・金属製品

- 商社

- ガス

- 建設コンサルタント

- 繊維・製紙・パルプ

- 大学、研究機関 など

出展社属性

- 各種モニタリング技術・サービス

- 状態監視システム

- 路面診断技術

- 画像診断技術

- 各種センサ

- 点検作業車

- ロボット活用技術

- 高所点検技術

- 埋設物探索・測定技術

- ナット締結トルク測定

- 耐震診断サービス・技術

- 各種リスク診断技術

- 表面欠陥検出

(目視検査、磁粉探傷検査、浸透探傷検査、渦電流探傷検査) - 内部欠陥検出

(放射線透過検査、超音波探傷検査) - その他非破壊検査技術

(超音波厚さ測定、ひずみゲージ検査、アコースティック・エミッション検査、赤外線サーモグラフィ検査) - GIS・GPS関連システム

- 3D計測サービス

- 3D計測システム

- 画像処理

- 腐食・漏水対策

- 防食対策

- コンクリート剥落対策

- 塩害対策

- 各種補修・補強技術

- 表面保護材

- 断面修復材

- 繊維・樹脂材

- 塗料

- 接着剤

- 浸透材

- 土壌改質材

- グリース

- アスファルト混合物

- その他長寿命・高耐久材

- ビッグデータ活用技術

- 人工知能(AI)活用技術

- 各種自律制御技術

- 構造物管理システム調査・点検記録管理システム など

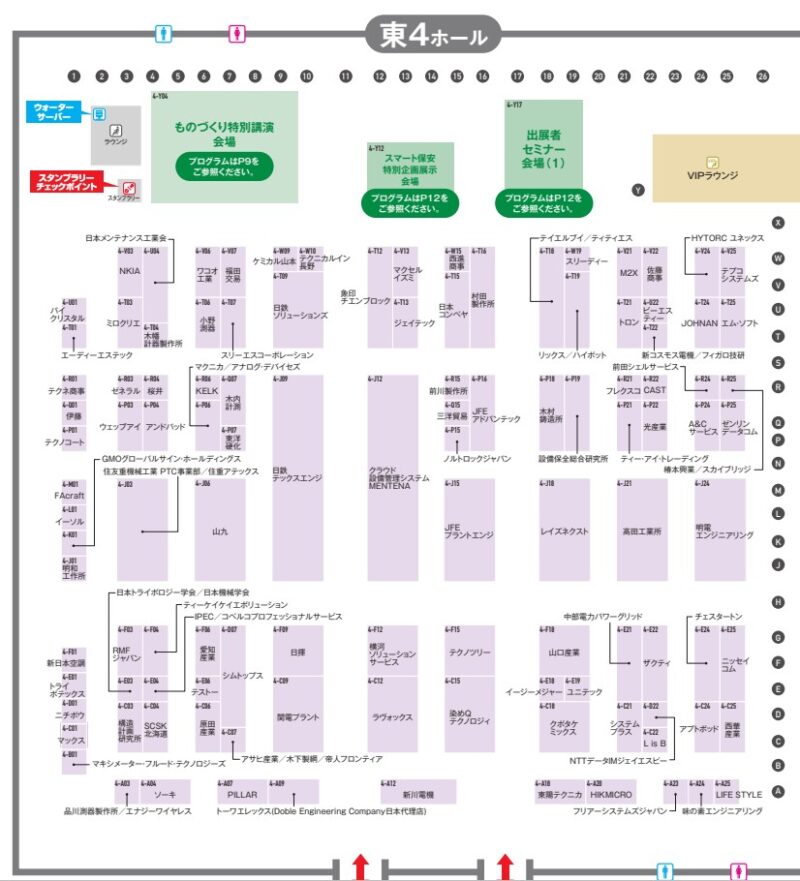

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

出展者一覧

出展者リストは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人日本能率協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jma.or.jp/mente/tokyo2022/index.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から工場、設備、保全関連のビジネスマンが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

関連記事

メンテナンス業におすすめの融資8選|融資代行プロ

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたDX総合EXPO、ビジネスイノベーションJapan、AI World2025夏という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

DX総合EXPO、ビジネスイノベーションJapan、AI World2025夏の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

DX総合EXPO、ビジネスイノベーションJapan、AI World2025夏の概要

企業の持続的成長にデジタルトランスフォーメーション(DX)が不可欠な今日、最新の調査によると日本企業のDX推進は停滞しており、十分な成果を出している企業はわずか10%に留まっています。

多くの企業が「現場任せの改善」に陥り、本質的な変革に至っていないのが現状です。

成功の鍵は、経営トップのリーダーシップのもと全社一丸となってDXに取り組むこと。人材育成・カルチャー変革、データドリブン経営の実現、DX推進のための原資確保が重要課題として挙げられます。

来週7.23(水)-25(金)の3日間にわたり開催する当展示会では、各部署向けの13の展示会で構成されており、440社が出展。人事・経理・法務・経営・マーケティング・営業・情シスなどあらゆる部門に向けたソリューションが集結します。

DX 総合EXPO 2025 東京

【構成展】

人事・労務 DX EXPO 経理・財務 DX EXPO

法務 DX EXPO マーケティング DX EXPO

営業 DX EXPO 業務改革 DX EXPO

ビジネスイノベーションJapan 2025 東京

【構成展】

働き方改革 week 経営支援 EXPO

SDGs・ESG支援 EXPO

ウェルビーイング EXPO 人材育成・採用支援EXPO

AI World

開催時期

2025年7月23日(水)~25日(金)

会場

幕張メッセ

会場小間割り

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

DX 総合EXPO/ビジネスイノベーションJapan 実行委員会

後援

- 総務省

- デジタル庁

- 東京都

- (一社)日本デジタルトランスフォーメーション推進協会

- (一社)日本テレワーク協会

- (一社)AI・IoT普及推進協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.bizcrew.jp/expo/dx-tokyo

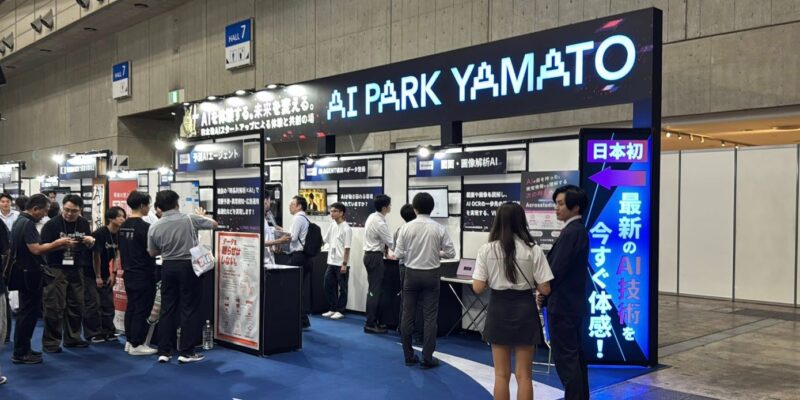

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

DX総合EXPO、ビジネスイノベーションJapan、JapanコンテンツWeek、Japan Web3 Week2024

展示会の専門家 清永の視点

情報感度に敏感なビジネス客が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

来場登録で電子名刺を生成し、オンライン名刺交換を可能にしている。

さらに、名刺にデジタル的にメモ書きできる仕組みをつくり、

「展示会は記憶から記録へ」をキャッチコピーに来場者、出展者の利便性を高めている。

展示ブースを8件以上まわると、景品が当たるガチャを引くことができる。

欲を言うと、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されている自治体総合フェア、企業立地フェア2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

自治体総合フェア、企業立地フェア2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

自治体総合フェア、企業立地フェア2024の概要

自治体総合フェア

自治体総合フェアは、自治体経営の革新を推進するとともに、地域住民が真に豊かさを実感できる魅力ある地域社会の実現を図ることを目的とした、「公民連携」をテーマにした総合展示会です。1997年に第1回を開催し、今回で28回目を迎えます。

本展示会では自治体で働く方の「実務」を対象としたソリューションが一堂に会します。

展示会当日は全国から多くの自治体職員の方が、自分たちの課題解決に必要な情報収集に来場されています。

自治体総合フェア2024では【つながり、育む、持続可能な社会へ ~世界と日本の新たな局面のなかで、自治体の課題に立ち向かう~】をメインテーマに開催いたします。

企業立地フェア

2007年に企業立地促進法(現改正法:地域未来投資促進法)が成立した翌2008年に第1回にあたる「企業誘致フェア」を開催いたしました。今年で17回目の開催になります。最適な立地やビジネス環境を提供する自治体と、継続的な発展を目指す企業との架け橋になることを開催の目的としております。

日本全国より企業誘致に取り組む自治体が出展し、地域ごとの魅力や制度を紹介されています。

現地へいかずとも、全国各地の自治体の方から直接お話を聞くことのできる貴重な場として、毎年多くの方にご来場いただいております。

「企業立地フェア」は、最適な立地条件やビジネス環境を提供する自治体と、持続的な成長を志向する企業とのマッチングを目的として、2008年より毎年開催している展示会です。

2007年に制定された「企業立地促進法」(現:地域未来投資促進法)を契機としてスタートし、本年で18回目を迎えます。

地域経済の活性化と産業振興を目指し、自治体と企業の橋渡しを担う重要な場として、毎年多くの出展者・来場者にご参加いただいております。

■企業立地フェア2025 見どころ紹介

【その1】最新情報や先進事例紹介 ~ 全国自治体・団体の展示と主催者セミナー

2025年の本フェアには、過去最多となる55を超える自治体・団体が出展いたします。

全国各地の地方移転候補地を一堂に比較・検討いただける、またとない機会です。

主催者セミナーでは、全国的に注目を集めた”企業誘致”や”地方移転”の先進事例を取り上げ、自治体による施策や最新の動向をご紹介いたします。

開催時期

2025年7月16日(水)~18日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人日本経営協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

- 自治体総合フェア

https://www.noma-lgf.com/ - 企業立地フェア

https://www.noma-bcd.com/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

日ごろ、なかなか接点を持つことがずかしい自治体キーマンと出会うことができる良質な展示会。

展示している商材が、来場者にとってどう役に立つのかを伝えることが重要なので、ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、 「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたカフェレスジャパン、ウェルネスフードジャパン2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

カフェレスジャパン、ウェルネスフードジャパン2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

カフェレスジャパン、ウェルネスフードジャパン2025の概要

カフェレスジャパン

CAFERES JAPANは、カフェ・ベーカリー・スイーツ業界に関わるあらゆる食材・調理機器・包装資材・サービス・情報を持つ企業が世界中より出展する日本最大級の展示会です。世界中から集まる商材を手に取り選定し、新たなビジネス機会を提供する場として、日本の食品業界有数の展示会として年々成長しています。

カフェ・フードサービス産業への新規参入・情報収集および、本業界で販路拡大を希望する方々のご参加をお待ちしております。

ウエルネスフードジャパン

健康食品・機能性食品・自然食品に関するあらゆる食品や素材、研究開発機器が集まる専門展示会。

本展は、世界中より健康な体作りや QOL 向上を食事から改善するための健康食品・サプリメント、機能性食品、自然食品・オーガニック食品が一堂に集まる国際的な展示会。いよいよ 7 月 16 日から開催となります。

本展では、腸内環境改善のための食品や食品材料、世界の食品マーケット、食品の安全性など、話題のテーマの専門セミナーを、以下の有識者をはじめとする講師を招き 50 セッション以上同時開催いたします。

開催時期

2025年7月16日(水)~18日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

TSO International株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

カフェレスジャパン

https://caferes.jp/

ウェルネスフードジャパン

https://wfjapan.com/

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された国際モダンホスピタルショウ2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

国際モダンホスピタルショウ2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国際モダンホスピタルショウ2025の概要

本展示会は、健康・医療・福祉の現場を支える最新の製品・サービス・情報が一堂に会する国内最大級の総合展示会として、今年で第52回を迎えます。

会場には、病院・福祉施設向けのICTシステムや医療機器、DX・AIソリューション、看護支援ツール、災害対策製品など、多様な分野から約300の企業・団体が出展。

病院経営者・医療従事者・福祉関係者・行政担当者など、幅広い来場者を対象としています。

安心社会をテーマに、医療DXや地域医療連携、看護の未来、福祉施設運営、働き方改革など、現場課題の解決に直結した、業界の最新動向を反映したセミナー・講演も多数開催いたします。

明日の健康・医療・福祉を変えるヒントがここにあります。

ぜひご来場のうえ、各種展示・セミナーを通じて、最新のソリューションを体感ください!

300もの出展者による出展ブースに加え、今回新設の「より良い病院経営のために」エリアや「医療健康情報の共有によりパーソナライズドヘルスケアの未来」エリアなど、多彩な展示が並ぶ新エリアは、初日から様々な興味を持った来場者で賑わいました。

また、昨年に続き同時開催された「ナースまつり」では、ナース服ファッションショー「Nurse Decoration 2025」を実施いたしました。

開催時期

2025年7月16日(水)~18日(金)

会場

東京ビッグサイト

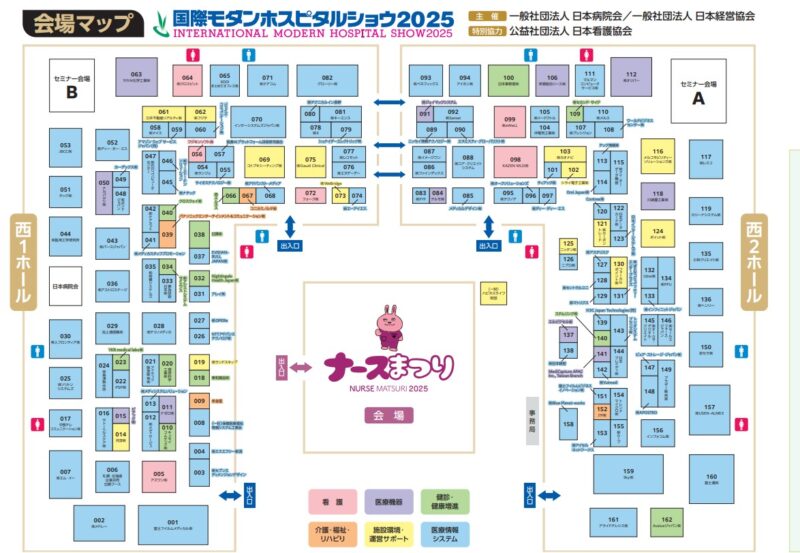

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 一般社団法人日本病院会

- 一般社団法人日本経営協会

特別協力

公益社団法人日本看護協会

後援

総務省、消防庁、外務省、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、環境省、東京都、日本貿易振興機構(ジェトロ)、(公社)日本医師会、(公社)日本歯科医師会、(公社)日本薬剤師会、(一財)医療情報システム開発センター、(一財)日本医薬情報センター、(公財)医療機器センター、 (一財)医療関連サービス振興会、(公社)全国自治体病院協議会、(公社)全日本病院協会、(公社) 日本精神科病院協会、(一社)日本医療法人協会、(一社)全国公私病院連盟、(一社)日本病院薬剤 師会、(公社)日本栄養士会、(公社)日本診療放射線技師会、(一社)日本臨床衛生検査技師会、(一社)日本作業療法士協会、(公社)日本理学療法士協会、(公財)日本訪問看護財団、(一社)全国訪問看護事業協会、(公財)日本医療機能評価機構、(公社)日本医療ソーシャルワーカー協会、(一社)日本慢性期医療協会、(公社)日本人間ドック・予防医療学会 (順不同)

協賛

(社福)全国社会福祉協議会、(一社)日本医療機器産業連合会、(一社)日本画像医療システム工業会、(一社)電子情報技術産業協会、日本薬科機器協会、(一社)日本医療機器工業会、(商組)日本医療機器協会、(一社)日本医療機器テクノロジー協会、日本理学療法機器工業会、日本医用光学機器工業会、(一社)日本分析機器工業会、(一社)日本衛生検査所協会、(一社)日本衛生材料工業連合会、(一社)日本ホームヘルス機器協会、(一社)日本医療福祉建築協会、(一社)保健医療福祉情報システム工業会、(一社)東京都医療ソーシャルワーカー協会、(公社)日本臨床工学技士会、東京商工会議所、(公財)テクノエイド協会、(公社)全国老人保健施設協会、(一財)日本救急医療財団、(一社)日本医療情報学会、(公社)全国老人福祉施設協議会、(公社)全国有料老人ホーム協会、(一社)日本ロボット工業会、(一社)日本産業・医療ガス協会、(一社)日本医療機器学会、(一社)Medical Excellence JAPAN、(一社)全国デイ・ケア協会、日本介護用入浴機器工業会、(特非)日本人間ドック健診協会 、(特非)日本医師事務作業補助者協会、(一社)日本医療福祉設備協会 (順不同)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.noma-hs.com/

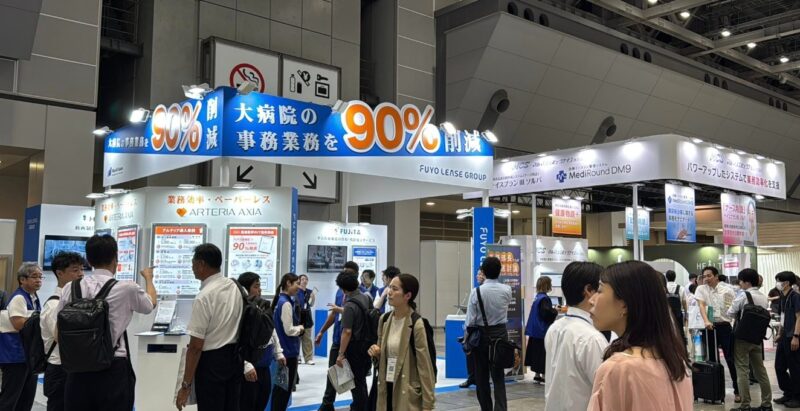

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

病菌関係者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたプレス・板金・フォーミング展:MF-TOKYO2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

プレス・板金・フォーミング展:MF-TOKYO2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

プレス・板金・フォーミング展:MF-TOKYO2025の概要

MF-TOKYO は、鍛圧機械(プレス・板金・フォーミング・自動化・周辺機器)の国際展示会として2009年に初開催しました。本展は、ドイツと並び世界で製造産業をけん引する日本の最先端の機械や技術を紹介し、わが国の鍛圧機械産業の発展を目的としています。

今春の各地のお花見での盛況ぶりを見ると、長らく続いたコロナ禍から漸く“日常”が戻ったと感慨深いものがあります。前回2023年は、感染症を恐れながらの開催でしたが、今回で8回目の開催を迎える本展も活況を呈するものと確信しております。

MF-TOKYO 2025は出展社数・小間数ともに過去最大の規模で開催します。今回は、カーボンニュートラル(CN)やSDGsに対する要請を『人と地球にやさしい技術』と捉え、前回に続きそのワードを包含した「人と地球にやさしい技術、持続可能な未来を築く」を副題としました。CNの実現に向けては各社が取り組まれていると推察します。しかしながら機械単体、また各社単独でのCNの実現は極めて難しく、材料の調達から加工・製造・物流・消費を経て、最終的にリサイクルや廃棄までの、いわゆるライフサイクルでCNの実現を目指すことが肝要ではないでしょうか。ご出展を検討いただく各位におかれましては、生産性向上や加工精度の追求はもとより、鍛圧機械がCNにどのように応えるかに取り組まれていることと思います。本展でその一端がアピールされるものと期待しております

2年前にはEV化一色に染まるような世界の情勢でしたが、HV・PHVが選択肢の一つとして再び注目される流れをみるとその方向性は流動的と言えます。そうした変化に対して鍛圧機械産業は十分に対応できる“底力”があると思います。鍛圧機械・自動化装置・関連機器・加工技術・サービス技術が一堂に会する本展にてぜひ優れた製品や技術をご覧いただき本展示会を情報収集・商談の場としてご活用いただければと思います。

開催時期

2025年7月16日(水)~18日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 一般社団法人 日本鍛圧機械工業会

- 日刊工業新聞社

後援

- 経済産業省

- 厚生労働省

- 環境省

- 日本貿易振興機構(ジェトロ)

特別協賛

- 日本塑性加工学会

- 日本鍛造協会

- 日本金属プレス工業協会

- 日本金型工業会

- 日本工作機械工業会

- 日本ねじ工業協会

- 日本ばね工業会

協賛

- 日本自動車工業会

- 日本自動車部品工業会

- レーザ加工学会

- 日本ロボット工業会

- 日本電機工業会

- 日本建設機械工業会

- 日本溶接協会

- 日本精密機械工業会

- レーザ協会

海外協賛

- 中国机床工具工業協会

- 中国鍛圧協会

- 中国模具工業協会

- インド工作機械工業会

- アメリカ製造技術工業会

- 台湾機械工業同業公会

- 韓国工作機械産業協会

- イタリア工作機械工業会(以上申請先、順不同・法人格略)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.mf-tokyo.jp/j/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

ものづくり技術者、設計者が多数集まる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたアジアファッションフェア東京2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

アジアファッションフェア東京2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

アジアファッションフェア東京2025の概要

日本最大規模*の繊維・ファッションOEM/ODM展示会として、第44回AFF・東京夏展が6月9日から11日まで、東京ビッグサイト南1-2ホールで開催されます。本展では、約450社が参加し、合計550ブースが設けられる予定です。展示品目は、ファッション衣料、素材・副資材、服飾品から家庭用品まで幅広く、多彩な商品が展示されます。

出展企業は、OEM企業のみならず、ODM需要に応えるデザイン提案力を持つ企業や、高機能性、持続可能性、小ロット生産、低価格、短納期といった分野で競争力を有する企業も含まれます。

特に設置される「AFFセレクション」と「東南アジアエリア」は、バイヤーにとってより効率的で精度の高い商談機会を提供し、出展企業のビジネスチャンス拡大をサポートします。さらに、会場では著名な専門家や業界リーダーを招き、業界動向と市場トレンドをテーマとしたセミナーも開催されます。

第44回展覧会の成功を記念して、会場ではAFF特製記念品も贈呈されます。ぜひこの機会にご来場いただき、繊維・ファッション業界の最新動向をご覧ください。

開催日時

2025年6月9日(水)~11日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展カテゴリ

- アパレル

- 素材

- 副資材

- ホームテキスタイル

- 靴·鞄

- 服飾品など

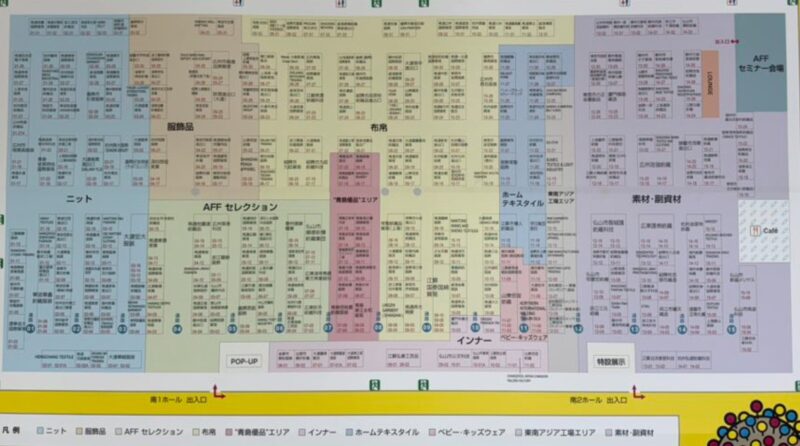

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- AFF株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.asiafashionfair.jp/project/10/8

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

アジアのファッションに関心の高い来場者が集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたものづくりワールド東京2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ものづくりワールド東京2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ものづくりワールド東京2025の概要

日本最大級の製造業の展示会

次回2025年は、1,800社の出展、65,000名の来場を予定!

IT、DX製品、部品、設備、装置、計測製品などを扱う企業が世界中から出展し、国内外の製造業の設計、開発、製造、生産技術、購買、情報システム部門の方々と活発に商談が行われる展示会です。

製造業の最先端事例が学べるセミナーも見どころの一つです。本展は製品カテゴリーごとに10の展示会で構成されています。

課題に合わせて製造業の事例を学べるセミナーを開催。製造業における自動化、生産性向上、生成AI活用、DX推進、サイバーセキュリティ、開発・製造事例、ロボット活用、AM・3Dプリンタ技術、設備保全DX などをテーマに、豪華講師陣が連日登壇。設計・研究・開発、製造・生産技術、購買、品質、DX推進、情報システム部門など、製造業の方々必聴の内容となっております。

今回は、以下の2つの展示会を新しく開催します。

- スマートメンテナンス展・・・設備保全・メンテナンス業務の課題解決に!設

- 製造業サイバーセキュリティ展・・・IT化・DX推進に伴うセキュリティリスク対策に!

開催時期

2025年7月9日(水)~11日(金)

会場

幕張メッセ

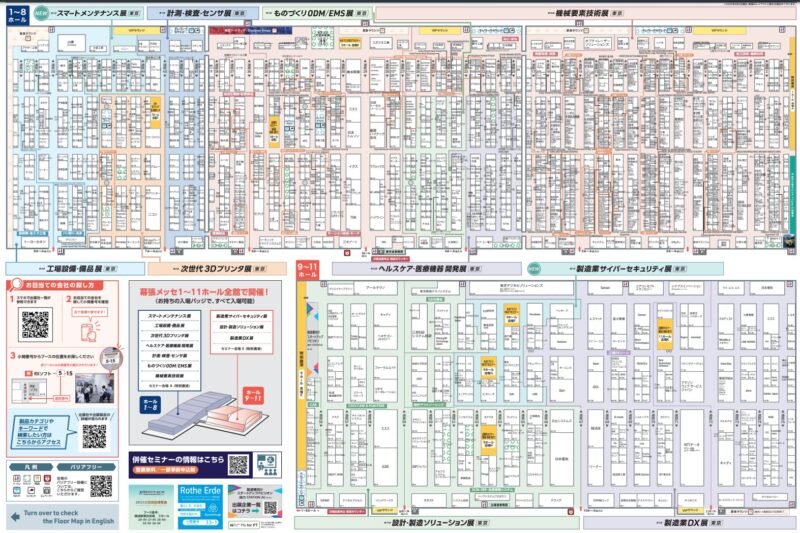

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

製造業系の来場者が多数集まる良質な展示会。

ビフォー・アフターのアフターだけでなくビフォーもイメージできるように展示を工夫すると

訴求力が高まる。

また、その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。