展示会では、どのようなチラシを活用すれば成果につながるのでしょうか?

コストパフォーマンスのよい展示会チラシを作って、展示会に役立てたいと考えている方は少なくないでしょう。

効果的なチラシをつくることは、非常に重要です。

ここでは展示会チラシを作るときのポイントや、チラシの効果、メリット・費用面について解説します。

展示会で活用するチラシの役割

この章では、展示会でのチラシの役割についてご紹介します。

チラシは、紙1枚ということもあり、気楽に手に取ってもらいやすい広告媒体です。1枚のチラシで、最新技術やトレンドを伝えることができるという強みがあります。

ブースに立ち寄ってもらうことや自社や自社商材に興味を持ってもらうことを目的として、チラシを作ることが重要です。

自社ブースへの呼び込み

チラシの役割は、来場者に自社ブースに興味を持ってもらい、自社ブースへの立ち寄りを促すことです。

チラシの配布は商品に詳しくない担当者が行うことも多いため、説明不要でわかるチラシを作成することが重要です。チラシで興味を喚起し、自社の商品やサービスの説明を聞くためにブースに立ち寄りたくなるような工夫をしましょう。

商品の提案

チラシには、商品やサービスの購入検討を促すという役割もあります。

展示会後に開催するセミナーの案内や自社の詳細サイトへの誘導を目的としたチラシの場合は、社内に持ち帰っていただき、決定権のある方とともに再度見てもらえるような作りにするとよいでしょう。

また「『このチラシを見た』とご連絡いただくと、展示会特典として〇〇を差し上げます」というような記載をしておくと、反応率が高まります。

集客効果のある展示会チラシ作成のポイント

集客効果のある展示会チラシを作成するにはポイントがあります。

商品やサービスの特徴をわかりやすくすることはもちろん、ターゲットや訴求点を絞ることも重要です。

ここでは集客効果のある展示会チラシを作成するポイントを解説します。

①ターゲットを明確にする

展示会チラシを作成する際には、展示会で出会いたい相手は、だれなのか?というターゲットを明確にすることが重要です。

チラシはその特性上、自由なデザインが可能です。ターゲットへの訴求に最適なデザインを考えましょう。

※出会いたい相手、その人に提供できるメリットの考え方は、「すべての土台!出展コンセプトのつくり方」をご覧ください。

②商品・サービスの特長を分かりやすく記載する

展示会チラシには、出展商材やサービスの特徴が、わかりやすく記載されていることが重要です。

ただ漠然と商品やサービスを紹介しても、同業他社とのちがいが分かりにくい場合があります。

他社と比較して、自社がどの点で異なるのか、どの点が優れているのか、自社にはどのような特長があるのかを表現しましょう。

③利用するシーンが想像できる

展示会チラシを読んだだけで、手に取った方がその商品・サービスをどのように利用するのかをイメージできる工夫をしましょう。

ターゲットが抱えている悩みや課題を、商品・サービスを利用することで解決できる、というビフォーアフターを、事例やストーリーで伝えることができるとよいでしょう。

④メリットを訴求している

展示会チラシでは、往々にして、商品・サービスの機能・性能・スペックだけを訴求してしまいがちです。

しかし、それでは、来場者の心には響きません。

効果的なチラシを作成するには、来場者の目線を持つことが大切です。

来場者が商品・サービスを使うことで、得られるメリットやベネフィットを訴求するように工夫しましょう。

また他社の商品・サービスでは得られないメリットについて強く訴求することによって、競合他社の差別化を行うことも重要です。

⑤伝えたいポイントを絞る

チラシを作成する際に、つい情報を多く詰め込んでしまうことはないでしょうか。

しかし、情報が多すぎると、伝えたいことの論点がぼやけてしまう危険性があります。

伝えたいことがたくさんあっても、展示会チラシでは、特に優先するものを上から3つだけ記載するようにしましょう。

内容を書ききれない場合は、別のチラシの作成をすることもひとつの方法です。

⑥ユーザーのアクションを促す

展示会チラシの本来の目的は、チラシを手に取った来場者の行動を促すことです。

自社ブースへの立ち寄り促すチラシ、展示会後の面談を促すチラシ、というように

行動要請ごとに、チラシを作成しましょう。

※自社ブースに立ち寄りを促すチラシの配り方は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

※展示会後の面談を容易にする行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

チラシのデザインを作るポイント

効果的な展示会チラシを作成するためには、デザインも重要です。

デザインに凝ったチラシを作成することで、展示会場でチラシを受け取ってもらえる可能性も高くなるでしょう。

ここではチラシのデザインを考える際のポイントについて解説します。

①キャッチコピーで印象づけている

展示会チラシは、第一印象をよくすることが重要です。

自社の商品・サービスがどのようなものなのかを、来場者に一目で理解してもらうことを目指しましょう。

一目でわかるチラシを作るには、キャッチコピーが効果的です。

キャッチコピーは、ブースの上段に掲げている「ブースキャッチコピー」と同じものを使用するとよいでしょう。

※キャッチコピーのつくり方は、 「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

②イラストや写真が活きている

展示会チラシのデザインを考える際には、必要なイラスト・写真が適切に配置されていることも重要です。

自社の商品・サービスを紹介する場合、文章だけのチラシでは、読んでもらえず、せっかくチラシを作成しても無駄になってしまいます。

展示会チラシは、一目見て一瞬で伝わることが重要です。文章で理解しにくい部分をイラストや写真で補いましょう。

逆転の発想で、イラストや写真をメインにし、そこに文章を添えると、わかりやすいチラシができます。

③両面に印刷されている

展示会チラシのデザインは、両面に印刷されていることが望ましいです。なぜなら、片面だけだと、裏返しになった時に、ただの白紙になってしまい、機会損失の危険性があるからです。

また、両面にすることで、1枚であるという手軽さを維持しつつ、多くの情報を盛り込むことができるというメリットもあります。

両面印刷の場合は、表面にキャッチコピーやメリットを、裏面にビフォーアフター事例や機能・性能を記載するとよいでしょう。

④ブースや他の販促物とデザインが統一されている

ブースや他の販促物とデザインを統一しましょう。デザイが統一されている方が、伝えたいメッセージが、視覚的に理解されやすいからです。

また、商品・サービスのイメージが印象に残りやすく、展示会後のフォローの際にも威力を発揮します。

展示会でチラシを配るコツ

展示会のために作成したチラシを配るときには、いくつかのコツがあります。事前にチラシ配りのコツを確認し、スムーズに配布できるように備えることもポイントです。以下では、展示会でチラシを配るときのコツについて解説します。

①相手の目を見て手渡す

展示会でチラシを配るときには、相手の目を見て手渡すのが基本です。チラシの配布も会話と同じように、目を見てコミュニケーションを取るのがマナーだと言えるでしょう。チラシを渡すときには、つい自分の目線もチラシに向かいがちです。下を見ながらチラシを渡すかたちになると、悪いイメージを持たれる可能性もあります。

チラシを渡すときの印象は、企業そのものへの印象にも強い影響を与えます。どれだけ魅力的なチラシが作れても、渡し方に問題があるとしっかりと中身を見てもらえないケースも考えられます。チラシの配布時もコミュニケーションの一環であることを理解し、相手の目を見て渡す意識を持つのがポイントです。

②ブースに訪れてから早めに渡す

顧客がブースに訪れたら、なるべく早いタイミングでチラシを渡すように心がけましょう。じっくりと機会をうかがっていると、チラシを渡し損ねる危険性が高まります。せっかくのチャンスを逃すことにならないように、ブースをたずねてきたらなるべく早めにチラシを配布してしまいましょう。

来場者によっては軽い気持ちでブースに立ち寄り、そのまま足早に去ってしまうケースもあります。わずか数秒・数十秒しかブースを見てくれない可能性もあるため、立ち寄った瞬間はチラシを渡せる数少ないタイミングになり得るでしょう。

その一瞬のチャンスを逃さないためにも、ブースに訪れた顧客には積極的に声をかけてチラシを配布するのがコツです。

③手渡したタイミングでチラシを見てもらう

来場者にチラシを手渡したら、そのままの流れで中身を見てもらうのもコツです。チラシを受け取ったすべての顧客が、中身をしっかり見てくれるとは限りません。そのためチラシを手渡したときに、一緒に中身の確認をして内容を説明することがおすすめです。チラシを受け取った瞬間は、顧客も内容が気になっている可能性が高いです。

そのためチラシについて説明し、商品・サービスの魅力を伝える絶好のチャンスになるでしょう。もちろん、相手が急いでいる場合には、チラシを手渡すだけでも十分です。しかし、そのままブースを見ていく余裕がありそうなら、声をかけてチラシの中身を説明することでより強く印象に残すことができます。

④配布前に従業員もチラシの中身を把握しておく

チラシを手渡したタイミングで詳しく説明をするためにも、社員も印刷された内容を詳しく把握しておくことがポイントです。チラシの内容を把握し切れていないと、手渡ししても詳しい解説ができません。チラシについての質問をされても答えられない可能性があり、興味を持ってくれた顧客を逃すケースが懸念されます。

そういったミスを回避するためにも、チラシの作成時には内容の確認を従業員に徹底させましょう。正確に内容を理解できてはじめて、展示会でチラシの効果を引き出せます。時間をかけて作成したチラシを無駄にしないためにも、展示会に参加する社員すべてが内容を把握する準備が求められるでしょう。

⑤無理にチラシを押し付けない

当然ながら、興味のない相手に無理やりチラシを押し付けるのはNGです。ブースに興味を持って訪れてくれた顧客の中にも、チラシを必要としない人がいる可能性があります。断られても無理に渡すような方法を取ると、自社に対する印象悪化につながってしまいますので注意が必要です。

チラシの受け取りを拒否されたら、食い下がらずに素直に引くのが今後の関係性を構築するコツです。チラシの配布にノルマなどを設定すると、無理に手渡そうとする社員が増える可能性があります。あくまでチラシは商品・サービスの魅力を伝える1つの手段であると捉え、強制する必要がないことを説明しておきましょう。

⑥自由に取れるチラシを複数の場所に配置する

チラシを配布するときには、顧客が自由に取れる複数の場所に設置するのもコツです。ブースが混み合っている場合などには、すべての顧客に手渡しでチラシを配るのが難しい可能性もあります。ブースに訪れてくれた顧客に何もアプローチできないと、その後の関係構築につながりません。

そこで自由に持っていけるチラシをブースに設置し、興味のある顧客に提供する方法が有効です。ブースの複数のスペースに目立つように設置しておけば、自発的に持っていってくれる顧客を増やせます。チラシを手渡せない可能性も考慮して、事前に対策を練っておくのも展示会でアピールするポイントです。

展示会で使用するチラシを作成するときの注意点

展示会で使用するチラシを作成する際には、いくつか注意すべきポイントもあります。あらかじめ注意点を確認し、トラブルを防げるように備えるとよいでしょう。以下では、展示会で使うチラシの作成時における注意点を解説します。

①展示会のテーマやイメージにマッチしたデザインにする

チラシの内容やデザインは、展示会のテーマ・イメージなどにマッチしたかたちにしましょう。テーマや全体のイメージからかけ離れたデザインになると、悪目立ちする危険性があります。インパクト重視でチラシを作るのも1つの方法になりますが、あくまで展示会のイメージを損なわない程度に抑えるのが重要です。

事前に展示会の雰囲気を考慮しつつ、具体的なデザインと合わせて作成していくとよいでしょう。

②不快感を与えるような表現がないかチェックする

チラシの作成時には、不快感を与えるデザインや表現がないかチェックするのも大切です。作成者にとっては問題ないことでも、人によっては不快感や悪いイメージを持つ言葉・表現は存在します。気づかずにそのままチラシにしてしまうと、配布した相手によっては逆効果になるケースも懸念されるでしょう。

チラシの作成時には不快感を与える要素がないことを、複数人でチェックするのがおすすめです。それぞれの感性を活かして内容を精査し、問題になり得る部分を積極的に排除していくのもチラシ作りにおける注意点の1つです。

③著作権問題に注意する

チラシの作成時には、著作権の問題に注意を払う必要もあります。チラシに有名なキャラクターや芸能人の写真などを勝手に使用すると、著作権や肖像権の問題に発展するリスクがあります。今トレンドのキャラクターを使えば高い広告効果を得られますが、企業の著作権に対する意識が問題視されるでしょう。

チラシに使用するキャラクターなどはあくまでオリジナルのものや、著作権フリーのものを選択するように注意しましょう。

④配布時の注意点を共有しておく

作成したチラシを配布するときにも、いくつか注意点があります。例えば先に解説したように無理に手渡さないことや、目を見ないで渡さないといった点は、配布時における注意点になるでしょう。そういった注意点は、展示会に参加するすべての従業員が把握している必要があります。

営業を担当する一部の従業員にだけ指導を行うのではなく、全体に向けて注意点を伝えるのがポイントです。

⑤チラシが切れないように適宜補充を欠かさない

展示会の当日には、チラシが切れないように適宜補充を欠かさない備えをするのも重要です。チラシが切れると顧客に手渡せず、アピールのチャンスを逃すことにつながります。常にチラシの枚数をチェックして管理し、必要に応じて補充をしておくのも展示会の機会を有効活用するコツです。

チラシの補充に関する責任者を設定し、管理体制を整えるのもポイントになります。責任者や担当者がいないと、「誰かが補充するだろう」という心理が働いて、結果的にチラシが足りなくなる事態に陥る可能性もあります。チラシによる効果を常時引き出せるように、管理係を決めておくのがおすすめです。

展示会チラシの印刷費用を抑えるポイント

ここでは展示会チラシの印刷費用を抑えるポイントについてご紹介します。

一般的にチラシを印刷する際には、以下の費用が掛かります。

- 用紙代

- デザイン料

- 印刷加工費

チラシのサイズ、印刷のタイプについては下記のものがあります。目的に合わせて選びましょう。

チラシのサイズ | A4 / B5 その他 |

|---|---|

印刷のタイプ | 片面 / 両面、単色・フルカラー |

一般的にサイズは小さい方が、そしてデザインはテンプレートを利用した方が、コストを抑えられます。

また色は、訴求力の強いフルカラーを使用することが一般的です。

以下の方法でコストダウンを図ることができます。参考にしてみてください。

- 納期に余裕を持つ

- 修正回数を抑える

- 印刷部数を多くする(一枚あたりのコストを抑えられる)

※名刺型のチラシを活用するという効果的な裏技があります。詳細は「名刺型チラシ作成法」をご覧ください。

まとめ

成果を出す展示会チラシの作成方法や、効果的なデザインのコツについて解説しました。

展示会チラシは、

自社ブースに来場者を立ち寄らせるためのツールにもなり、

展示会終了後のフォロー営業のアポ取りの際にも威力を発揮します。

1枚で手軽に、自社の商品・サービスの魅力を伝えらることができるすぐれた販促ツールですから

積極的に活用しましょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

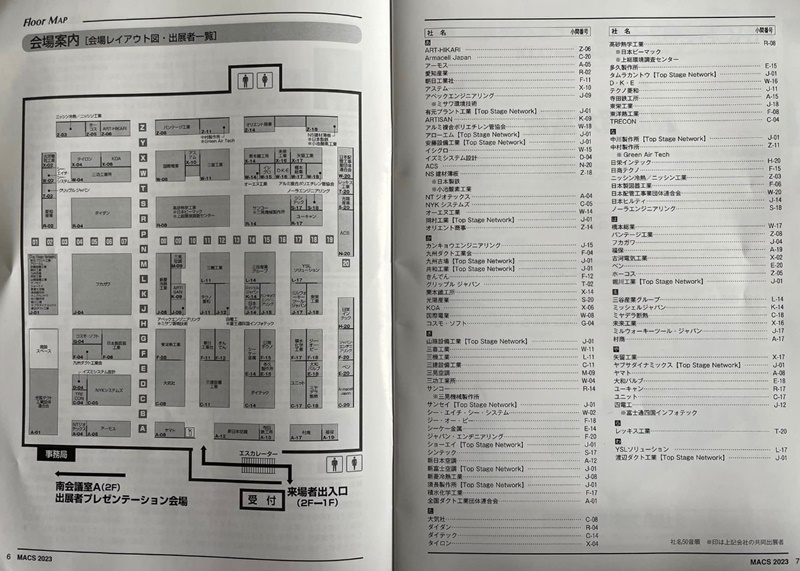

東京ビッグサイトで開催されたスマート空調衛生システム展(MACS)2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

スマート空調衛生システム展(MACS)2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

スマート空調衛生システム展(MACS)2023の概要

本展示会は「最適環境を創造する」をテーマに、省エネ省エネ・環境負荷軽減・見える化を実現する最新の空調衛生システム・設備・機器の専門展示会です。前回のMACS2020では、コロナ禍により開催が実現できませんでしたが、今回6年ぶりにダクト・配管・保温保冷をはじめ、総合設備業やシステム会社など109社/220小間が集結します。

ダクト歴史資料館として、2013年に開設された「ダクト歴史資料館を展示。

これまで歩んできたダクト年表のほか、高等技術を用いた5~8面体のダクト作品を展示予定です。

空調衛生工事の“いま”を発信する出展者プレゼンテーションを開講。3日間で8社12セッションが行われ、IoT・ソフトウェアをはじめ、業務効率化提案など、出展各社の様々な製品・サービス・ソリューションの紹介や導入事例などが紹介されます。

開催時期

2023年4月12日(水)~14日(金)

会場

東京ビッグサイト

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- (一社)全国ダクト工業団体連合会

- (一社)日本配管工事業団体連合会

- (一社)日本保温保冷工業協会

共催

- (一社)愛知県空調衛生工事業協会

- (一社)大阪空気調和衛生工業協会

- (公社)空気調和・衛生工学会

- (株)空調タイムス社

- (一社)建築設備技術者協会

- JFE 鋼板(株)

- (一財)省エネルギーセンター

- 全国管工事業協同組合連合会

- (公社)全国ビルメンテナンス協会

- (一社)東京空調衛生工業会

- 東京都管工事工業協同組合

- (株)日刊建設工業新聞社

- (公社)日本建築士会連合会

- (一社)日本建築士事務所協会連合会

- 日本製鉄(株)

- (一社)日本設備設計事務所協会連合会

- (一社)日本電設工業協会

- (一社)日本ビルヂング協会連合会

- 日本防排煙工業会

- (一社)不動産協会

後援

- 国土交通省

- 厚生労働省

- 経済産業省経済産業省

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.macs-ex.com/

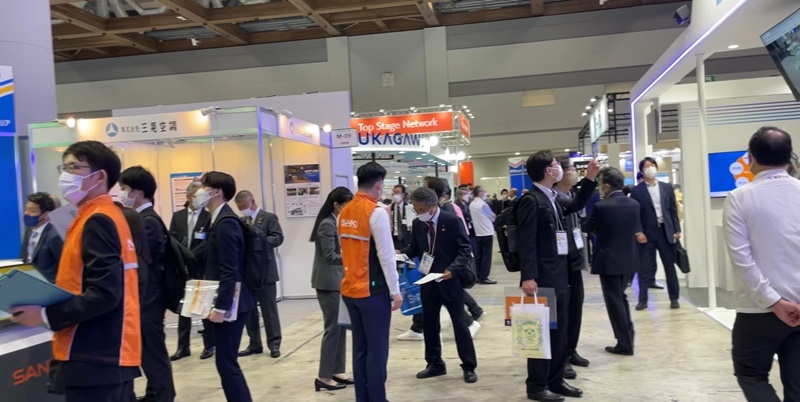

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話するだけで終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

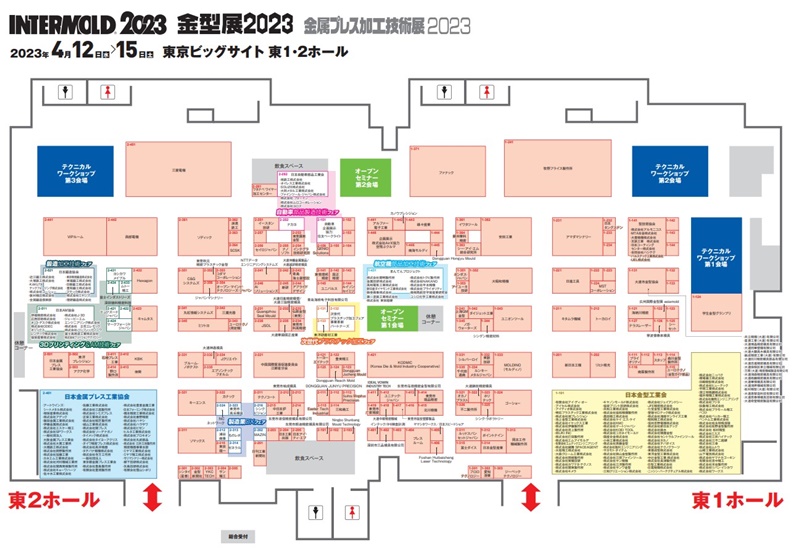

東京ビッグサイトで開催された金型展・金属プレス加工技術展・インターモールド2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

金型展・金属プレス加工技術展・インターモールド2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

金型展・金属プレス加工技術展・インターモールド2023の概要

金型専門見本市として製造業から注目されている。金型設計・製造から金属プレス・プラスチック成形に至る一連の工程に関するソリューションが得られると同時に日本のモノづくりを支える素形材産業の最新動向も把握できる。3Dプリンティング&AM技術フェア、製造業DXフェア、鍛造加工技術フェア、航空機部品加工技術フェアなどの特別企画フェアも開催される。次世代のモノづくりを担う学生達による金型製造技術を披露する「学生金型グランプリ」にも注目したい。

開催時期

2023年4月12日(水)~14日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展対象

工作機械

マシニングセンタ、ターニングセンタ、ドリリングセンタ、各種研削盤、各種立削り盤、各種フライス盤、各種放電加工機、各種仕上機械、各種複合加工機、各種旋盤、各種ボール盤、各種中ぐり盤、モジュラユニット・専用機、自動組立機、特殊加工機械(レーザー加工機・電解加工機など)、金型自動磨き装置、その他

- 工作機器

工作物保持具、工具保持具、付属品、部分品、付属機械(位置決めテーブル、切削処理装置、給油潤滑装置)、集塵・防塵装置、輸送装置など、その他

- 特殊鋼工具・超硬工具・ダイヤモンド工具

工具材料、高速度鋼工具、超硬工具、ダイヤモンド及びCBN工具、サーメット工具、セラミック工具、その他機械工具

機械工具-研磨・砥石

電気工具、空気工具、作業工具、切削砥石、研磨砥石、紙、バリ取り工具、研磨剤、その他精密測定器・光学測定機・試験器

ノギス、マイクロメーター、ダイヤルゲージ、ブロックゲージ、ゲージ、三次元測定機器、形状・あらさ測定機器、自動精密測定機器、投影機、金属顕微鏡、試験機器、その他プレス機械

サーボプレス、液圧プレス、機械プレス、ベンディングマシン、剪断機、鍛造機・装置、線材加工機、各種塑性加工機、その他プラスチック加工機械

各種射出成形機、 真空成形機、ブロー成形機、真空注型機、圧縮成形機、熱成形機、発砲成形機、押出機、押出成形装置、遠心成形装置、その他プラスチック加工機械周辺機器および原材料・副資材など

成形機械部品・付属装置、試験機・測定機、計器・コントローラ、二次加工機器、ロボット(取出機・インサート装置など)、原材料・副資材、成形サンプル(製品・半製品)、その他機械系・金型用 CAD/CAM/CAEシステム

試作・モデリング・3Dプリンター関連

樹脂造形装置、金属造形装置、各種RP装置、試作サービスFA関連機器・装置、NC装置、自動プログラミング装置

ロボット、自動化、IoTソリューション、AI生産管理システム

金型材、金型部品、金型加工システム、金型表面処理、その他関連製品

金型周辺機器

金型温度調節機、金型自動交換装置、金型内ガス抜き装置、金型反転機、金型冷却装置、ホットランナ装置、モールドベース、金型監視装置、金型補修機器、その他金型メンテナンス関連

切削工具

超硬工具、超硬チップ、ダイヤモンド工具、その他図書・文献・資料

各種金型

プレス用、鍛造用、粉末冶金用、鋳造用、ダイカスト用、プラスチック用、ゴム用、ガラス用、窯業用など成形サンプル

試作金型

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人日本金型工業会

共催

- 一般社団法人日本工作機械工業会

- 一般社団法人日本鍛圧機械工業会

- 日本工作機械輸入協会

- 一般社団法人日本金属プレス工業協会

- 日本精密機械工業会

- 一般社団法人日本機械工具工業会

- 一般社団法人日本鍛造協会

- 一般社団法人日本工作機器工業会

- 日本精密測定機器工業会

- 日本光学測定機工業会

- ダイヤモンド工業協会

- 一般社団法人型技術協会

- 日本プラスチック機械工業会

- 一般社団法人日本ダイカスト協会

- 一般社団法人日本塑性加工学会

- 一般社団法人日本機械学会

- 公益社団法人精密工学会

- 一般社団法人日本自動車部品工業会

- 一般社団法人日本鋳造協会

- 一般社団法人日本AM協会(順不同/申請予定)

後援

- 経済産業省

- 外務省

- 東京都

- 独立行政法人日本貿易振興機構

- 東京商工会議所

- 日本経済新聞社

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構(順不同)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.intermold.jp/top/

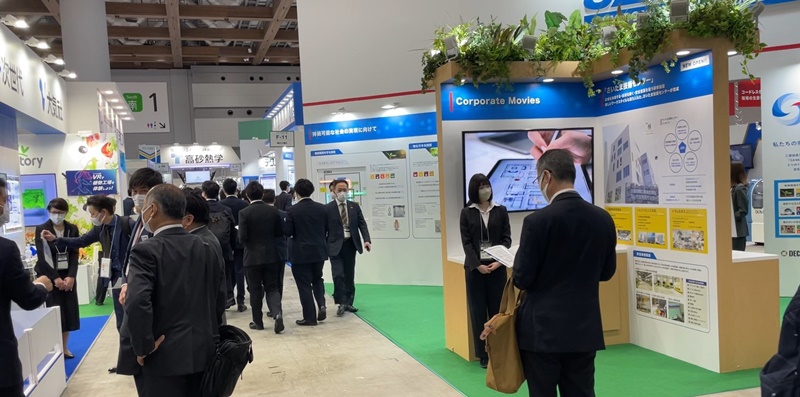

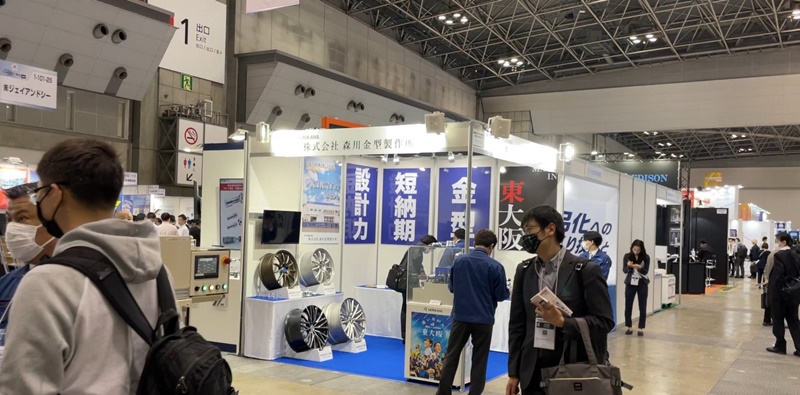

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、試食だけしてもらってそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたファベックス・デザート・スーツ&ベーカリー展2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ファベックス・デザート・スーツ&ベーカリー展2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ファベックス・デザート・スーツ&ベーカリー展2023の概要

26回目を迎える中食・外食向け業務用専門展示会「ファベックス(FABEX)」が4月12日(水)〜14日(金)の3日間東京ビッグサイトで開催。食の最新情報と提案が一堂に集まる。出展社数は500社にのぼり、40,000名の来場者を見込んでいる。

FABEXとは「ファベックス」「デザート・スイーツ&ベーカリー展」「お米未来展」3展の総称。惣菜デリカ・弁当・中食・外食・給食業界、和菓子・洋菓子・ベーカリー・カフェ・飲料を網羅した食品・食材、機械・機器、容器・包装の業務用専門展示会。

同時開催:第11回食品&飲料・OEM Expo。

合同開催:

- プレミアム・フードショー2023

- 2023麺産業展

- ワイン&グルメジャパン2023 / ISM Japan 2023

開催時期

2023年4月12日(水)~14日(金)

会場

東京ビッグサイト

来場者属性

ベーカリー

和洋菓子

機器・器具メーカー

菓子・パンメーカー

医療・福祉

出展者属性

- 中食

- 外食

- 給食

- スーパー・小売

- 通販

- 卸、商社、問屋

- 出展対象

- 惣菜・弁当・調理器具

- 素材・食材・生鮮

- 半加工・半調理食材

- 調味料・香辛料・出汁

- 食用油・油脂類

- ケアフード関連商材

- 飲料

- 食品製造・加工機械

- 鮮度管理・品質保持機器・装置

- 店舗機器

- 厨房機器

- 調理器具

- 衛生・資材

- 惣菜弁当容器・包装

- 飲料容器・包装

- 食器

- テーブルウェア

- トレイ

- パック

- パッケージ

- ラッピング

- ラベル

- シール

- 梱包資材

- 設計・施工

- 販促・ディスプレイ

- 情報システム

- FCビジネス

- 出版

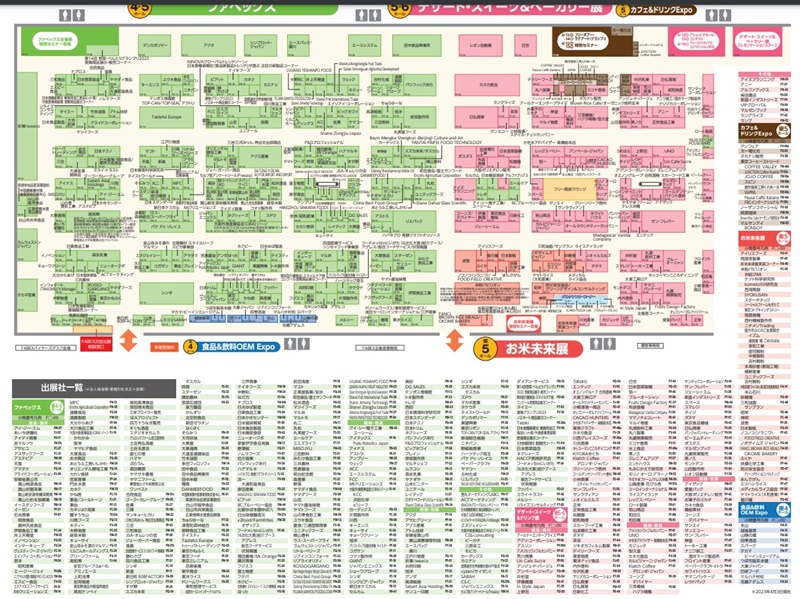

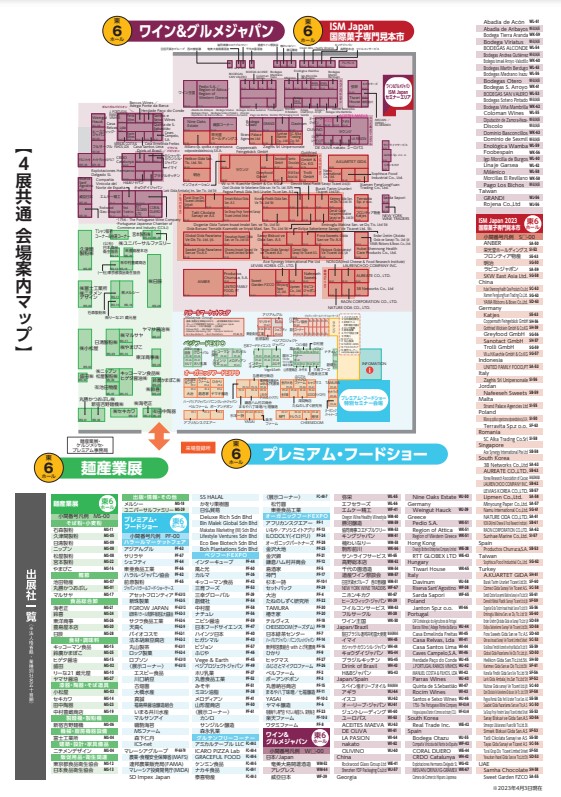

小間割りと出展者一覧

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

日本食糧新聞社

共催

(一社)日本惣菜協会

後援

- (公社)日本べんとう振興協会 (一社)日本スーパーマーケット協会

- (公社)日本炊飯協会 (一社)日本弁当サービス協会

- (公社)日本給食サービス協会 (公社)日本メディカル給食協会

- (一社)全日本・食学会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.fabex.jp/entry/about01.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、試食だけしてもらってそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたライフスタイルWeek【春】2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ライフスタイルWeek【春】2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ライフスタイルWeek【春】2023の概要

雑貨・文具・ファッション・美容・インテリア・食器・食品ギフトの商談展示会。

- 雑貨 EXPO

- テーブル&キッチンウェア EXPO

- Good Foods EXPO

- サステナブル グッズ EXPO

- ファッション雑貨 EXPO

- ヘルス&ビューティグッズ EXPO

の展示会で構成される。

トレンドとしては、あったらうれしいアイデアグッズやサステナブルを意識した製品、引き続き韓国カルチャーが注目を集めていることから、トレンドに敏感なZ世代も含めて、注目の最新韓国カルチャーを踏襲した生活雑貨などが会場に集結する。

開催時期

2023年4月5日(水)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

来場対象者

- ライフスタイルショップ

- 雑貨店・文具店

- 百貨店・量販店

- インテリアショップ

- ホームセンター

- スーパーマーケット

- 通販・ネットショップ

- 卸・輸出入商社

出展者属性

- 生活雑貨

- 文具・事務用品

- ファッション雑貨

- ベビー・ママグッズ

- 食器・キッチングッズ

- インテリア雑貨

- 美容・健康雑貨

- 食品・飲料

- デザイン製品

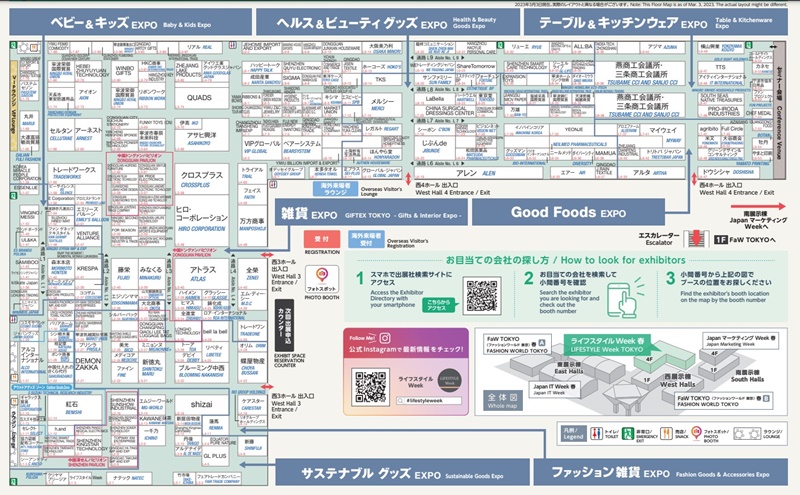

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.lifestyle-expo.jp/spring/ja-jp.html

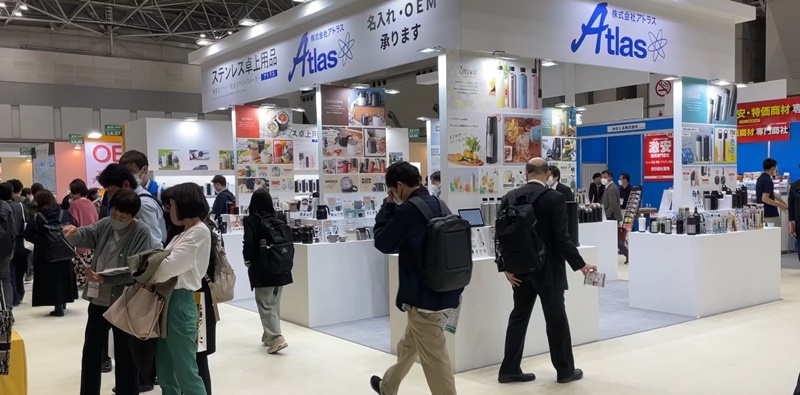

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたファッションワールド東京(FaW Tokyo)【春】2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ファッションワールド東京(FaW Tokyo)【春】2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ファッションワールド東京(FaW Tokyo)【春】2023の概要

アパレル・バッグ・シューズなど、あらゆるファッション商材が出展する総合展。話題の「サステナビリティ」、「DX」など6展(サステナブル、ファッションDX、海外ブランド、ジャパンファッション、ファッションOEM、海外生地・素材)構成、計620社の最新製品・サービスが勢ぞろいする。

「デジタルファッション」「仮想試着」「メタバース」、「サステナブルファッション」「フェムケア」など大きく変わり行くアパレル業界の今と未来を体感できる。

見どころ

- 見どころ①: 通販の在り方が変わる!? 仮想試着 AI など最先端サービスに注目

- 見どころ②: Z世代の関心高まる最新サステナブル製品が日本最多*出展

- 見どころ③: 女性の悩みにアプローチした最先端フェムケア製品は必見!

開催時期

2023年4月5日(水)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

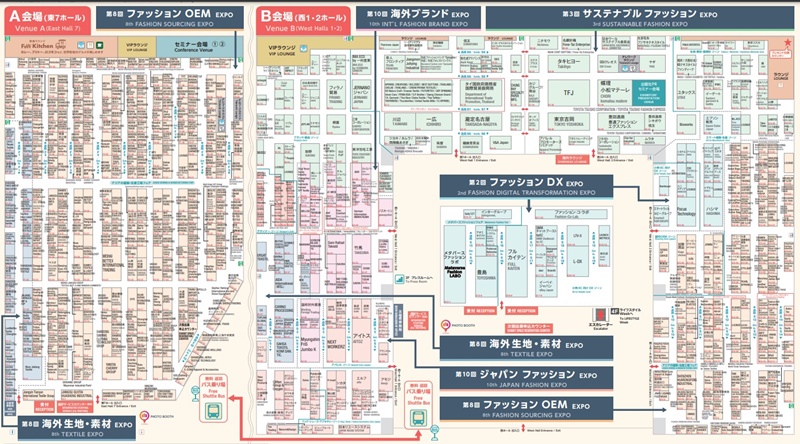

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会で得られる効果を最大限に高めるには、来場者に伝わりやすいように工夫したコンテンツを取り入れることが重要です。

視覚と聴覚の双方から訴えられる動画コンテンツは、来場者に対して商材を分かりやすく伝えられるため、非常に効果的です。さらに、展示会動画はオンラインでのマーケティングにも活用でき、SNSや自社ウェブサイトでのプロモーションを通じて、より広範囲にリーチできます。効果的な動画制作は、展示会成功の鍵となるのです。

今回の記事では、展示会で動画コンテンツを制作することの利点や、効果的な動画の作り方について解説します。

※展示会で失敗したくない方向けのセミナー。(株)展示会営業マーケティングでは、毎月1回、オンラインで「展示会営業セミナー」を開催しています。展示会書籍を5冊執筆している代表の清永健一自身が講師を務め、「目からうろこの内容だ」と好評をいただいています。展示会で成果を出したい方はぜひご参加ください。※

展示会動画とは

展示会動画とは、企業が展示会やイベントにおいて自社の製品やサービスを紹介するために制作される映像コンテンツです。これにより、来場者に対して視覚的にアピールし、興味を引くことができます。

通常、展示会動画は短い時間でメッセージを伝えることを目的としており、企業のブース内やオンラインプラットフォームで流されます。プレゼンテーション映像、インタビュー、製品デモなど、さまざまな形式があり、ターゲットに合わせた内容にすることが重要です。

さらに、映像は音声や映像を通じたストーリーテリングの力を駆使し、視聴者の感情に訴えかけることで、より深い印象を残します。展示会動画は、ブランドの認知度を高め、コンバージョン向上にも寄与する強力なツールとして注目されています。

展示会で動画制作をするメリット

最近の展示会では、モニターを設置し動画を流しているブースを増えてきました。このような取り組みには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

ここでは、展示会で動画を活用するメリットについてご紹介します。

①来場者の足を止めてもらいやすい

展示会では自社のブースに、来場者の足を止めてもらうための工夫が必要です。

動画コンテンツは、動きや音楽、アニメーションなどの要素で来場者の視覚と聴覚を刺激することができるので、展示ブースに足を止めてもらいやすくなるというメリットがあります。

来場者は、展示ブースを端から順番にすべて見ていくわけではありません。興味を持ったブースにのみ足を止めるのです。したがって、来場者の興味・関心をひきつける仕掛けをつくることが非常に重要です。

自社ブースの前で、足を止めて「もっと見たい。もっと知りたい。」という印象を与えるには、ポスターのような静止画よりも、動きのある映像を利用することが効果的です。

※アニメーション会社の選び方については、「アニメーション動画の

②短時間で多くの情報を伝えられる

短時間で多くの情報を伝えられることも、動画を用いるメリットの一つです。

あなたは、展示会では、限られたスペースで最大限の宣伝効果を得るために、とにかく情報量の多い展示にすればよいと思っているのではないでしょうか。

それはちがいます。

なぜなら、多くの情報を伝えようとするあまり、説明文の文字量が多すぎて字が小さくなったり、ごちゃごちゃして見づらくなると、パッと一目で見ただけでは、「誰のどんな悩みを解決するブースなのか?」がわからなくなってしまうからです。

展示会来場者は、限られた時間でできるだけ多くのブースを見て回りたいと考えていますから、わかりにくブースは、立ち寄ってもらえなくなるのです。

そこで、動画の出番です。

動画を用いることで、商材のコンセプトや使用方法、活用シーンなどの多くの情報を、短時間で伝えることができます。また、音楽や効果音などを効果的に用いれば、短時間で情報を印象付けられるでしょう。

③商材のイメージを伝えやすい

展示会で動画を活用すると、商材のイメージを伝えやすくなります。

口頭や文章の解説だけでは理解しづらい、動作や使用方法、製造工程などを目で見て理解してもらえるようになります。商材を使用している様子とともに、魅力や特徴などを伝えたり、細かな構造や利用上の注意点などを補足したりできるため、来場者の商材に対する理解を深めることができます。

また、大型工作機械のような、物理的にブースに実機を搬入できない巨大な商材や、小さすぎて、目視で確認することが難しい超精密部品などを分かりやすくPRできることもメリットといえるでしょう。

④ブーススタッフの負担が減る

動画を用いて商材の説明を行うと、来場者に対して口頭で説明したり、質問に対応したりすることが減るため、ブーススタッフの負担が少なくなります。

また、ブーススタッフの知識量やプレゼンスキルによって説明の質が左右されることが少なくなり、来場者に伝わる情報が標準化されることもメリットです。

ブース前を歩く来場者の興味を引くための動画と、興味を持ってブースに立ち寄った人への詳しい説明の動画をそれぞれ用意しておくとより効果的です。

⑤別の用途に流用できる

展示会が終わるとブースは解体されますが、制作した動画コンテンツは、引き続き使用することができます。展示会が終了した後も動画データを残しておけば、別の企画に使用したり、ホームページやSNSに掲載したりと有効活用できます。

展示会の開催ごとに新しい動画を作成する場合は、その都度、自社のWebサイトでも閲覧できるようにしておくとよいでしょう。そうすることで、継続的に動画コンテンツを配信し、Webサイトへの流入を促します。

展示会に使用する動画のパターン

展示会に動画を取り入れることにはさまざまなメリットがありますが、時間が長すぎる動画やテーマが分かりにくいものは、展示会には向いていないといえます。

この章では、展示会に適した動画の特徴について解説します。

商品・サービスの紹介動画

商品・サービスの使用風景や製造プロセスなどを紹介するための動画を展示会で活用すると、来場者が商品に対するイメージを掴みやすくなります。

また、商品が大型で自社ブースに展示できない場合や、ブースでの実演が難しい無形サービスの場合などは、展示物の代用品としても役立ちます。

商品紹介の動画を制作する際は、展示会だけでなく後々Webサイトや動画投稿サイトに掲載することも考慮して制作すると、展示会後のPRや営業資料などにも活用できます。

会社紹介動画

会社紹介動画は、企業のブランドイメージを構築するための強力な手段です。企業理念やビジョン、歴史を視覚的に表現することで、視聴者に親しみや信頼感を与えられます。この動画は特に、新たな顧客やパートナーとの関係構築に効果的です。

また、会社紹介動画は展示会のブースで流すことで、来場者の注意を引きつけることができます。短い時間で自社の強みを伝えられるため、興味を持った来場者がさらに詳細な情報を求めてブースに足を運ぶきっかけにもなります。

視覚的な要素や音声を活用することで、文字だけでは伝えきれない企業の雰囲気や文化を感じてもらうことができます。魅力的な会社紹介動画を制作することで、成果を上げる一助となるでしょう。

プロモーション動画

プロモーション動画は、展示会での商品やサービスを効果的にアピールするための重要な要素です。この動画の目的は、視聴者に商品の魅力や特長を直感的に伝えることです。

具体的には、商品の使い方、性能、デザインなどを短い時間で紹介します。映像の中にキャッチーな音楽や鮮やかな映像を組み合わせることで、視聴者の注意を引きつけることができます。さらに、感情に訴えるストーリーを盛り込むことで、印象を強く残すことができるのです。

このようなプロモーション動画は、展示会のブースに訪れた来場者だけでなく、オンラインでも広く拡散できるため、企業のブランド力向上にも大いに貢献します。ぜひ、この魅力的な媒体を活用して、商品の効果的な紹介を行いましょう。

ティザー動画

ティザー動画とは、断片的な情報を提示して、興味を持ってもらうための動画です。

展示会で使うティザー動画の目的は、何もなければ通り過ぎてしまう来場者を自社ブースに立ち寄らせることです。そのためには、興味喚起だけできればよいと割り切ることが重要です。長々と商品・サービスについて説明し過ぎないように注意しましょう。

足を止めた来場者に対しては、ブーススタッフが声掛けを行い、詳細説明をしましょう。

※効果的な声のかけ方は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

ティザー動画を見て足を止めた来場者に向けて、商品・サービスの具体的なメリットを紹介するための動画を別途用意しておくのも効果的です。

※ティザー動画には、エンタメプレゼンを活用することが有効です。エンタメプレゼンについては、「エンタメプレゼン速習レッスン」をご覧ください。

展示会動画の制作手順

展示会動画の制作においては、いくつかのポイントを押さえることが重要です。まず、目的を明確に設定しましょう。何を伝えたいのか、どのようなアクションを促したいのかを考えることで、動画の内容が決まります。

次に、ターゲット層を明確にし、その層に響くメッセージを考えることが大切です。例えば、ビジネスマン向けの場合は、効率や成果に関する内容が特に効果的です。

また、動画の長さは短めに設定し、インパクトのある映像と音声を使用することをお勧めします。これにより、視聴者の興味を引き続け、理解を深めてもらうことができます。

最後に、動画の最後には明確な呼びかけを行い、次のステップへの導線を提供しましょう。これにより、成果につながる可能性が高まります。

企画立案

展示会動画を制作する際の第一歩は、しっかりとした企画立案から始まります。まず、自社のブランディングや展示会のテーマを反映するコンセプトを考えましょう。何を伝えたいのか、そのメッセージを明確にすることが重要です。

次に、ターゲットオーディエンスを定義し、彼らが興味を持つ内容を企画します。例えば、新製品の魅力を伝えたり、顧客の成功事例を紹介したりすることが考えられます。

さらに、スケジュールや予算を設定し、必要なリソースを洗い出しておくことも忘れてはいけません。規模や範囲に応じた計画を立てることで、制作がスムーズに進行します。このように、しっかりとした企画を立案することで、動画制作のクオリティが向上し、結果として展示会の成功に繋がります。

ストーリーボードの作成

ストーリーボードの作成は、展示会動画制作において非常に重要なステップです。これにより、動画全体の流れや構成を視覚的に整理することができます。まず、動画の目的とメッセージを明確にし、それに基づいて主要なシーンやセクションを決定します。

その後、各シーンごとに映像や音声の内容を具体的に考え、タイミングやトランジションを合わせることで、スムーズな流れを作り出します。ストーリーボードは、制作チーム全体が同じビジョンを共有するためのツールにもなります。

最終的には、効果的なストーリーラインが視聴者の心をつかむ鍵となりますので、十分な時間をかけてしっかりと練り上げることをお勧めします。

撮影と編集

展示会動画の撮影と編集は、視覚的なインパクトを最大限に引き出す重要なステップです。まず、撮影時には、明るさや構図に注意し、クリアな映像を心がけましょう。特に来場者の反応や製品のポイントを強調するシーンは、何度もチェックすることで、魅力的な素材を確保できます。 \n \n次に、編集作業では、不要な部分をカットし、重要なメッセージを強調することが大切です。視覚的に刺激的なエフェクトやアニメーションを適宜取り入れることで、視聴者の興味を引き続ける工夫が求められます。 \n \nまた、BGMやナレーションの選定も重要です。適切な音楽を選ぶことで、感情を引き出せますし、ナレーションを付けると専門性が高まります。これだけで動画全体のクオリティが向上し、ターゲット層に刺さるコンテンツを作成できるのです。

テロップとBGMの選定

テロップとBGMは、展示会動画において非常に重要な要素です。テロップは視聴者の理解を助け、視覚的な情報を加える役割を果たします。特に、ポイントを強調したり、視覚的に難しい部分を補足する際には効果的です。短く簡潔なフレーズを使用し、場面に合わせて適切なタイミングで表示させることが重要です。

BGMに関しては、動画の雰囲気を決定づける要素です。落ち着いた曲調や、テンポの速い曲など、内容に合ったBGMを選ぶことで、感情を引き出したり、視聴体験を向上させることができます。音量にも注意し、ナレーションや効果音と調和が取れたバランスを心掛けましょう。これらの要素を巧妙に組み合わせることで、より魅力的な展示会動画が完成するはずです。

展示会の動画制作費用相場

展示会に使用する動画の制作方法には、自社で制作する方法と外部に依頼する方法があります。外部に依頼する場合は、制作費用として外注コストが発生します。

ここでは、動画制作に必要な費用について紹介します。

①アニメーション動画の費用相場

アニメーション動画の費用相場は、10万円~200万円程度とされています。静止画を切り替えるタイプのアニメーションは、比較的安価で制作できますが、連続したイラストを組み合わせて滑らかに動かすような、凝ったアニメーションを導入すると、費用は増加する傾向にあります。

②実写動画の費用相場

実写動画の費用相場は、10万円~200万円程度とされています。動画編集の工数を抑えやすいインタビュー動画や、撮影場所を選ばないものであれば、比較的安価に制作できます。一方、一部にアニメーションを取り入れたり、音楽やナレーションに力を入れたりした、テレビCMのような凝った動画は、高額になります。

PR動画用にキャストを雇うのではなく、自社の社員が出演すると費用の削減につながりますが、普段の業務に加えて動画制作のための業務負担が増えることには考慮が必要です。

動画制作のポイントや注意点

展示会における動画は非常に効果的な反面、ポイントを押さえておかなければ、効果を最大限に得られず、場合によっては逆効果になってしまうこともあります。

ここでは、展示会の動画を作成する上で、注意すべき点について解説します。

①動画の尺を短めにする

来場者が一か所に足を止めて立ち止まっていられる時間は想像以上に短いものです。したがって、動画ではできるだけ短い尺で伝えることが重要になります。

また、来場者は、始めから動画を見るわけではなく、通りがかった際に途中から視聴することになります。このことを踏まえると短い動画をリピートさせる形式にする方がよいことに気づくでしょう。1本の動画の長さは15秒から30秒程度を目安とし、その間に、来場者の興味を喚起する仕掛けを組み込みましょう。

②字幕を表示する

展示会場は、声や音が飛び交い、思った以上に騒々しいものです。せっかく動画を制作しても、周りの音にかき消されて、音声が鮮明に聞こえない危険性があります。図や写真を用いて直感的に理解できるようにし、説明が必要な部分には字幕をつけるようにしましょう。

字幕は見やすいフォントで大きめの文字サイズにして、遠くからでも見えやすいようにします。動画背景や画像に紛れて字幕が読みにくくなってしまう場合もあるため、背景と同化しないように、補色関係の色を使う、縁取りをするなど、文字が見やすくなるように意識しましょう。

③インパクトを与える演出を入れる

より多くの方に足を止めて見てもらうために、インパクトのある動画をつくることが重要です。「アニメーションやCGを駆使する」「BGMを使う」など、印象的な動画になるように意識しましょう。ただし、あまりにも派手な演出は、伝えたい情報の邪魔になったり、視認性が低くなったりして逆効果になることもあるため、商材に応じて、適度な演出のラインを見極めることも重要です。

④モニターサイズと解像度に気を付ける

映像を制作する際は、解像度にも気を配りましょう。小さなモニターやノートパソコンなどを利用する場合であれば、解像度が多少低くても問題は少ないものの、大きなモニターに投影するときは、解像度が低いものだと動画が荒く映ってしまいます。解像度の低い動画は全体的にぼやけた印象になり、離れて見たときに何が写っているのか分かりにくくなります。動画を配信するモニターの大きさに応じて、解像度を適切に合わせることが重要です。

また、モニターのサイズは、来場者に近づいて内容を見てもらうシーンのときは【32インチ~50インチ】を、数名から数十名の来場者を集めたデモンストレーションに使う場合は、【60インチ~90インチ】にするとよいでしょう。

⑤ブース演出と合わせる

展示会に取り入れる動画コンテンツは、ブースの雰囲気に合うようなデザインを心がけることもポイントです。

例えば、シックで落ち着いたブースに元気で騒々しい動画を流すと、ちぐはぐな印象になり、来場者に商材のイメージが伝わりにくくなります。動画の製作を外部に依頼をする場合は、ブース全体の演出を事前に決めておき、動画の制作にあたって、出展コンセプトやテーマを情報共有しておくとよいでしょう。

※出展コンセプトについては、「費用対効果を最大化する出展コンセプトのつくり方」もご覧ください。

展示会動画の成功事例

展示会動画の成功事例には、多くの企業が新たな顧客を獲得するきっかけを得ています。例えば、ある家電メーカーは自社の最新技術をPRするために、展示会での製品デモの様子を動画で撮影しました。この動画は、来場者の注目を集めただけでなく、オンラインでも大反響を呼び、販売促進にも寄与しました。

また、ある食品会社では、製品の背景やストーリーを紹介した動画を制作しました。このアプローチにより、来場者が商品に対する理解を深め、興味を持つきっかけとなり、多くの問い合わせを受ける結果となっています。このように、魅力的な展示会動画を通じて、企業はそのブランド価値を向上させることができるのです。

事例1: 株式会社クマヒラの展示会動画

株式会社クマヒラは、展示会において自社製品の魅力を伝えるため、動画を積極的に活用しました。特に、製品の機能をわかりやすく説明したアニメーション動画が注目を集めました。

この動画では、実際の使用シーンを描写し、視覚的に製品の利点をアピールしました。来場者は動画を見ながら製品の使い方を理解し、その場で質問や相談が生まれる場面もありました。

結果として、株式会社クマヒラは多くの新規リードを獲得し、商談が成立する確率が向上しました。この成功事例は、展示会における動画制作がいかに効果的であるかを示しています。

事例2: 株式会社NTTドコモの展示会動画

株式会社NTTドコモが展示会で活用した動画が印象的です。この企業は、最新の通信技術やサービスを紹介するために、ダイナミックな映像を取り入れた動画を制作しました。

動画では、実際のユーザーの声や使用シーンをリアルに再現し、来場者に親しみやすさを与えました。また、高速通信の利便性や革新性を視覚的に示すためのインフォグラフィックも効果的に使用されました。

この戦略により、ブースへの来客数が大幅に増加し、商談の成功率も高まりました。動画を通じて、技術やサービスの魅力を簡潔に伝えることが、展示会でのブランドの印象を強化する結果につながったのです。

事例3: 株式会社LIXILの展示会動画

事例として挙げるのは、株式会社LIXILの展示会動画です。この企業は、住宅関連商品を扱っており、その新しい製品ラインナップを紹介するために動画を制作しました。

動画では、実際の住宅内での商品使用シーンを撮影し、機能性やデザインの特長を引き立てました。視覚的な情報が豊富なので、来場者にとって非常に理解しやすく、印象に残る内容となりました。

加えて、顧客の使用レビューや施工事例を含めることで、信頼性も向上しました。このように、LIXILは動画を駆使してブランドイメージを強化し、商談の成功率を高めることに成功したのです。

事例4: 商品紹介動画

事例1として、ある化粧品メーカーの商品の紹介動画を取り上げます。この企業は、新製品の発売に合わせて動画を制作し、展示会での特設ブースで流しました。

動画では、製品の特徴や効果を分かりやすく説明し、実際の使用シーンも含めました。さらに、モデルを起用することで、視覚的に親しみやすい印象を与えました。このアプローチにより、来場者の興味を引きつけ、実際の販売数にも大きな影響を与えました。

展示会終了後、SNSでもこの動画を展開。フォロワーからの反響が大きく、バイラル効果を生むことにも成功しました。展示会動画は、ブランディングだけでなく、販売促進にも強力なツールとなることを証明した事例です。

事例5: 会社紹介動画

会社紹介動画は、企業のブランドイメージを伝えるための強力なツールです。最近あるIT企業は、自社の理念や成り立ち、サービス内容を紹介する動画を制作しました。この動画では、経営者や社員のインタビューを交え、企業文化をリアルに表現しています。

動画を展示会で流した結果、来場者からの関心をひき、多くの名刺交換につながりました。また、オンラインでも公開したところ、一定の反響があり、新たな取引先を獲得するチャンスを広げました。このように、会社紹介動画は企業のストーリーをわかりやすく伝え、信頼性の向上にも貢献できるのです。

事例6: プロモーション動画

事例3として、プロモーション動画の成功事例を紹介します。あるB2B企業は、新製品の発表に合わせてプロモーション動画を制作しました。この動画では、製品の特徴やメリットをわかりやすく説明し、実際の使用シーンを映し出すことで、視聴者の興味を引く工夫をしています。

さらに、このプロモーション動画は展示会当日に上映されただけでなく、SNSやYouTubeでの配信も行いました。これにより、展示会に来られなかった潜在顧客にもアプローチが可能となり、関心を持つ視聴者が多く集まりました。最終的には、動画を通じて得たリードが営業チームに引き渡され、多くの受注につながるという成果を上げました。プロモーション動画は、展示会だけでなく、継続的なマーケティング活動にも有効な手段であることを示しています。

展示会動画の効果的な見せ方

展示会動画の効果的な見せ方は、いくつかのポイントを抑えることが重要です。まず、動画の導入部分で視聴者の関心を引くクリエイティブなオープニングを用意しましょう。数秒のうちに魅力を伝え、視聴者が続きを見たいと思えるようにします。

次に、情報はシンプルにまとめ、明確に伝えましょう。映像と音声を組み合わせて、視聴者が理解しやすいストーリーを作成すると効果的です。また、実際の製品やサービスがどのように使われるかを示すデモ映像を取り入れることで、視覚的な理解を深めることができます。

最後に、動画の最後には強いコールトゥアクションを設けて、視聴者に次の行動を促すことを忘れないでください。これにより、展示会でのコンバージョン率を向上させることができるのです。

展示ブースのデザイン

展示ブースのデザインは、展示会全体の印象を左右する重要な要素です。来場者を引きつけるためには、ブースのテーマやコンセプトに基づいた視覚的な魅力を追求する必要があります。

明るい色彩やユニークな形状を取り入れることで、他社との差別化を図りましょう。また、ブース内の動線を意識した設計も大切です。通路からの視認性を高め、来場者が自然に足を運びたくなるような配置が求められます。

さらに、インタラクティブな要素を加えることで、来場者を引き込むことができます。デジタルサイネージやVR体験を活用することで、訪問者とのコミュニケーションを強化し、印象に残る展示を実現しましょう。

視覚効果の工夫

視覚効果の工夫は、展示会動画をより魅力的にするための重要な要素です。まず、色彩の選択に注意を払いましょう。適切な色は、ブランドイメージを強調し、視聴者の感情に影響を与えます。一貫性のあるカラーパレットを使用することで、視覚的な統一感を持たせることができます。

次に、アニメーションやグラフィックスを取り入れることで、情報を視覚的に補強できます。データや統計を表示する際、インフォグラフィックやモーショングラフィックスを使うと、わかりやすく視覚的に訴えかけることができます。

また、カメラアングルやショットの切り替えを工夫することで、視聴者の集中を引きつけることが可能です。動的な映像やスローモーションを使用することで、印象を強く残すことができるのです。このように、視覚効果の工夫が展示会動画の成否を左右するのです。

音響効果の工夫

音響効果は、展示会動画において非常に重要な要素です。視聴者の注意を引きつけるために、適切な音楽や効果音を使用することが効果的です。例えば、明るくエネルギッシュな音楽を選ぶことで、企業のポジティブなイメージを強調することができます。

また、効果音を使用することで、特定のアクションや魅力的な部分を強調することが可能です。このように音響効果を工夫することで、映像の印象をより強め、視聴者の記憶に残りやすくすることができます。

さらに、音声ナレーションも重要です。専門的で魅力的な声を用いることで、メッセージをより明確に伝え、企業の信頼性を高めることができます。各種音響効果を工夫することで、展示会動画の魅力を一層引き立てることができるのです。

まとめ

展示会で多くの来場者に足を止めてもらうために、動画は効果的なコンテンツといえます。デモンストレーション動画やアニメーション、製造プロセスなどの動きのある映像を用いて、商材の魅力をアピールすることが可能です。展示会でブースへの集客につなげるために、自社の魅力が伝わる動画制作に力を入れてみてはいかがでしょうか。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたJapan マーケティング Week【春】2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

Japan マーケティング Week【春】2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

Japan マーケティング Week【春】2023の概要

日本最大級のマーケティング分野の展示会。コロナ禍の縮小期を乗り越え、過去最大の270社・800サービスが出展する。Webマーケティング、SNS運用、行動分析、顧客データ管理、マーケティングオートメーションなどのデジタルマーケティングのサービスや広告メディア、ノベルティ、ギフト、ディスプレイ、POPなどのオフライン施策も多数出展。認知拡大、店舗・Web集客、リード獲得、ロイヤリティ向上、売上アップなど、マーケティングや経営の課題を解決するサービスが一堂に集結する。

オンラインでは体験できない、直接目で見て・触れて・体感できるリアルならではのコミュニケーションと、展示会ならではの思わぬ発見やアイディアとの出会いが期待できる。

開催時期

2023年4月5日(水)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

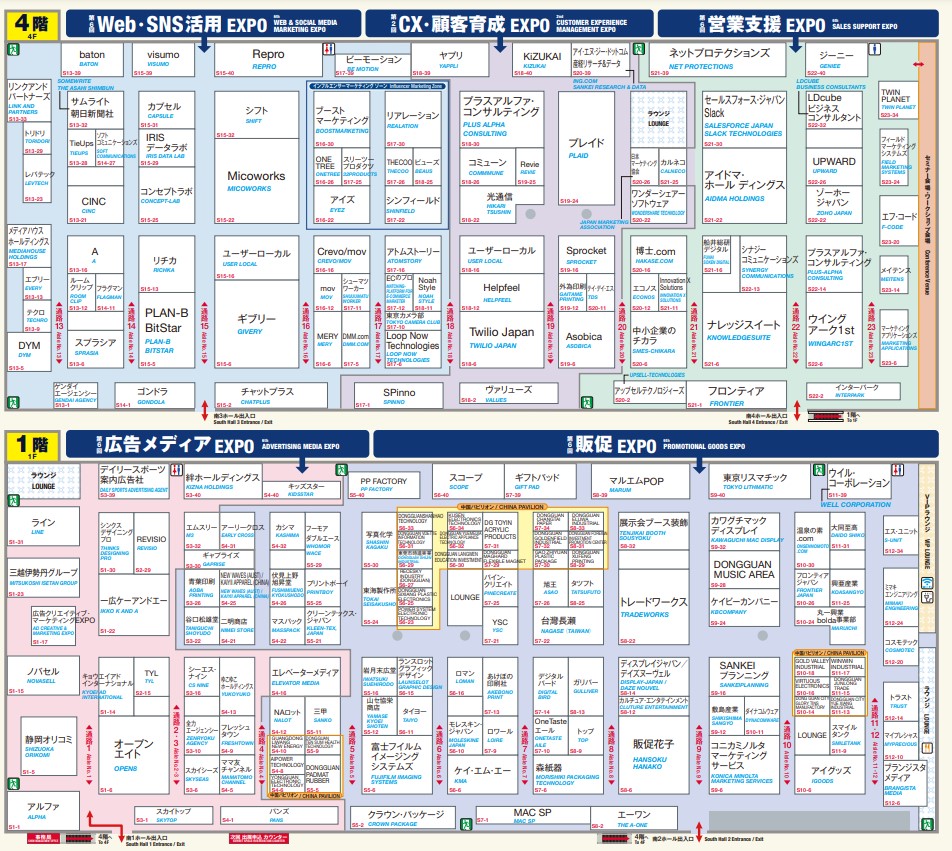

小間割り

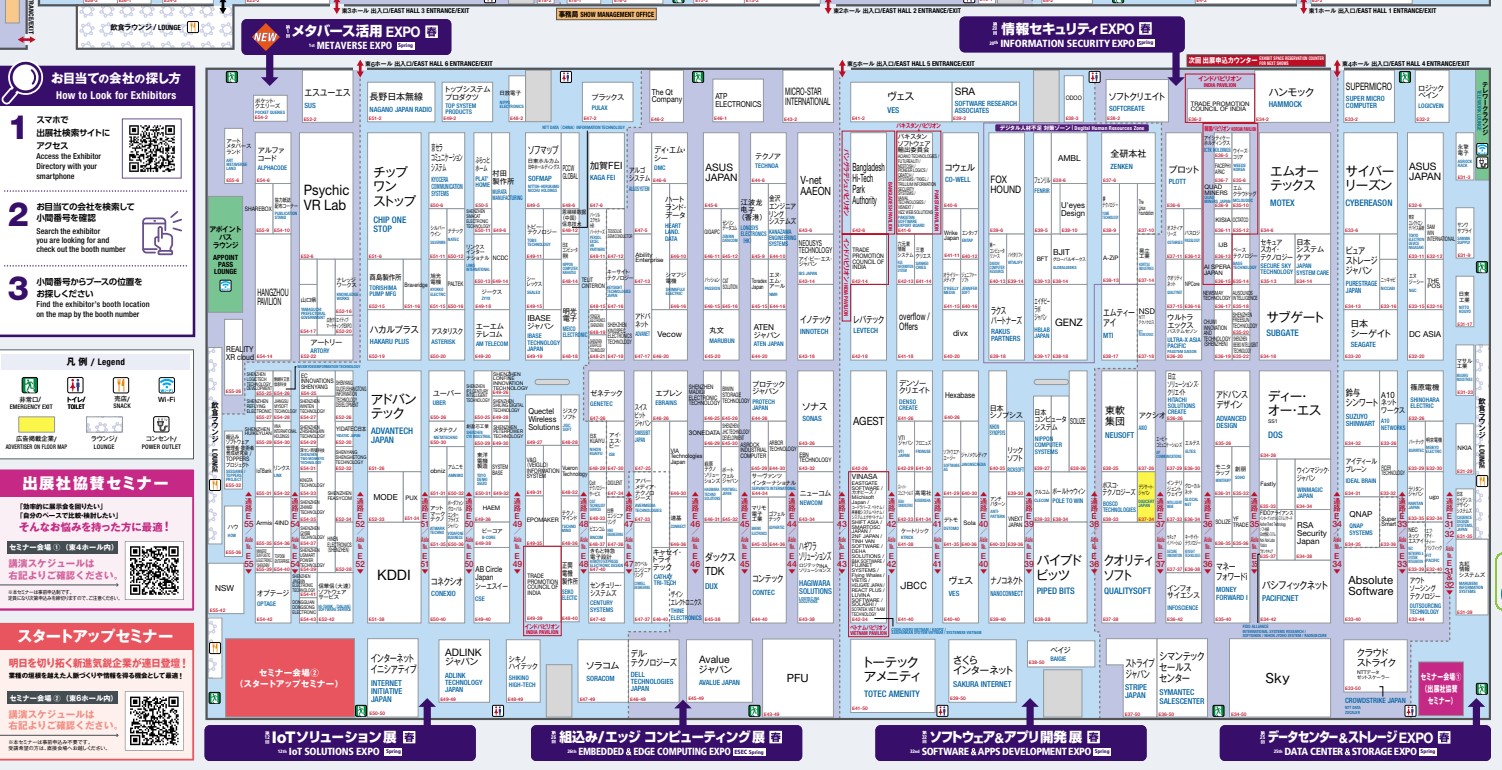

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたJapan IT Week【春】2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

Japan IT Week【春】2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

Japan IT Week【春】2023の概要

640社が出展する日本最大級のITの展示会。クラウド業務改革EXPO、情報セキュリティEXPO、Web&デジタルマーケティングEXPO、データセンター&ストレージEXPO、セールス自動化・CRM EXPO、次世代EC&店舗EXPO、IoT&5Gソリューション展、AI・業務自動化展、ソフトウェア&アプリ開発展、組込み/エッジ コンピューティング展、システム運用自動化展、在宅・リモートワーク支援EXPOの12の専門展で構成される。大企業だけの問題ではなくなった「サイバーセキュリティ対策」に関するサイバーセキュリティプラットフォームやリモートアクセス、中小企業向け統合セキュリティ製品が多数出展される。

メタバース、SDGs、脱炭素に加え、CHAT GTPなどトレンドを体現したブースにも要注目。

開催時期

2023年4月5日(水)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

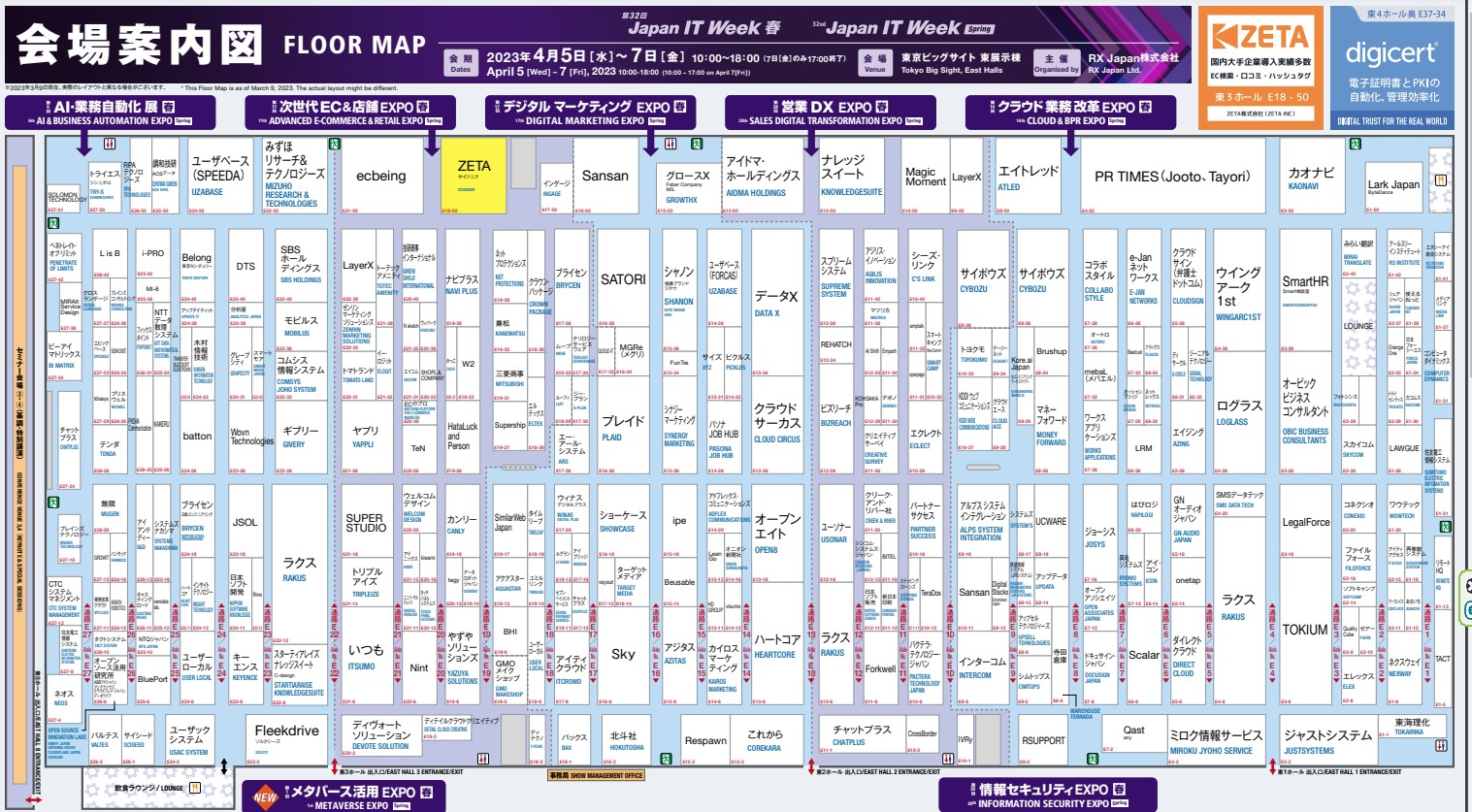

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp.html

会場の様子(写真)

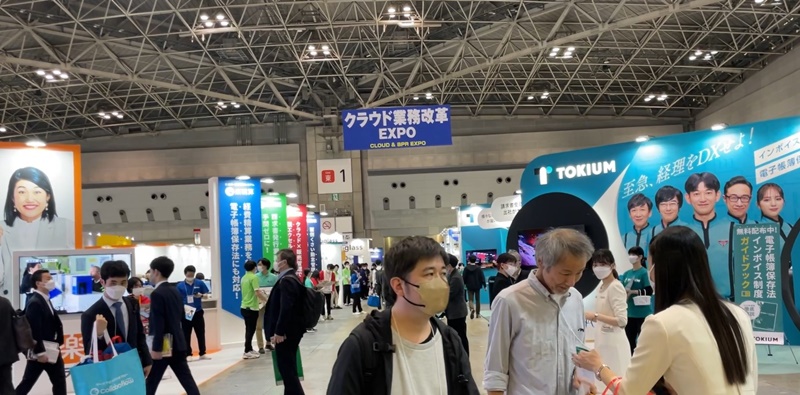

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会に出展する際は、より多くの見込み客に来場いただけるようにPRする必要があります。

今回の記事では、展示会でPRすることの重要性、事前のPR方法や当日のPR方法、さらには展示会後の取り組み方についても解説します。展示会出展を予定している方は、参考にしていただけるとうれしいです。

展示会でPRはなぜ必要なのか

展示会は、新たな顧客に製品を訴求する機会として大きな意味を持ちますが、事前のPRが不十分では集客が「出たところ勝負」となってしまい、十分な成果が得られなくなる危険性があります。

最悪の場合、展示会出展に使った費用が無駄になってしまうこともあるため、事前および当日のPRの必要性を強く意識して展示会に臨みましょう。

自社製品を広く知ってもらう

展示会に出展し展示ブースで来場者と出会う場合、来場者は、製品を手に取ってたり、操作音を聞いたり、食品であれば味や香りを確かめたりと、五感を使って商材を体感できるので、ホームページを閲覧する場合と比べて、購入後の使用感や導入後の自社の変化をイメージしやすくなります。

近年はリアル店舗以外での商品販売も多く、特にインターネットでの取引が活発です。しかし、インターネット上では、商材を触ったり味わったりすることはできず、画像や口コミだけで商品の良し悪しを判断しなければならないため、顧客は購入に対して慎重になる場合もあります。その点、展示会では、目で見て、耳で聞いて、手で触って、鼻で匂って、舌で味わいながら、自社商材をアピールすることができるため、顧客の購買意欲を促進させられます。

つまり、展示会で来場者に興味・好感を持ってもらうことは、新規顧客獲得のチャンスにつながります。そのため、展示会では自社のブースにより多くの人に訪れてもらい、商品に触れてもらうためのPRが必要なのです。

展示会出展の道筋が明確になる

展示会に漫然と出展するだけでは、もっとも重要な「自社製品の良さをアピールする」という目的を達成することはできません。

展示会の事前PRを行う際は、自然と「自社製品の魅力を訪れた人にどう伝えればよいか?」を考えることになります。このことは、展示会の場で「だれに、何を、どのように」訴求すればよいのか、を明確にする効果があります。

「自社や製品についてどのようなことを発信したいか」「展示会後にどのような成果を期待しているか」を明確にし、それに沿ったPRを発信しましょう。

弊社では展示会での成果を出すためのセミナーを開催しています。展示会の出展に際してお悩みの方は、ご案内ページからお申し込みください。

展示会を事前にPRする方法

この章では、展示会の事前PR方法について解説します。事前PRというと、つい自社のことばかりアピールしたくなりますが、自社のことだけでなく、展示会そのもののテーマ性、出展企業の中の注目企業や旬の商材についても周知すると、より多くの方に来てもらえる可能性が高まります。

一口に事前のPRといっても、その手段はさまざまです。展示会の形式や製品の種類、呼び込みたい顧客層によって適したPR方法は異なるため、よく検討して取り組みましょう。

①ホームページやSNS・プレスリリースなどのオンラインPR

インターネットを利用したPRは、最新の情報を手軽に広く届けられます。

PRに際しては、ホームページとSNSを連動させるとより効果が高く、多くの方に興味を持ってもらうきっかけにもなるでしょう。インターネットでのPRは距離の制約なく見てもらえるほか、情報がユーザー間でシェアされるため、少ない費用・労力で情報を広げられます。インターネットでの情報発信をメインにする場合は、SNSやホームページの内容を最新の情報に更新するよう心掛けましょう。

また、プレスリリースもオンラインPRの一つです。プレスリリースは、主にメディア関係者に向けて発信するため、展示会参加者の集客に加え、メディア取材の誘致にもつながりやすいです。

オンラインPR(プレスリリース)の書き方

プレスリリースの基本構成は、以下のとおりです。

- 発信日・発信者

- タイトル

- リード文

- 本文

- 問合せ先

展示会のプレスリリースを書く際は、開催日時や開催場所、参加方法などのイベント概要を明確に記載する必要があります。概要は確定した情報を載せるようにしましょう。プレスリリースの配信日までに確定情報が出ない場合は、情報が変わる可能性がある旨と最新情報を確認する方法を記載しておくことが大切です。

プレスリリースは「5W1H」を意識するとよいでしょう。「誰が」「何を」「いつ」「どこで」「なぜ」「どのように」を意識して書けば、読者が展示会の全体像を把握できるようになります。

また、専門用語を使わず、わかりやすい表現を心掛けましょう。プレスリリースは業界外の人も読むため、専門用語ばかりで理解できない内容では読了されない可能性があります。

②メールや招待状などのオフラインPR

以前も展示会に出展した経験がある場合、過去の展示会で獲得した名刺を活用すると効率的な来場者の集客が可能です。

過去の展示会で出会った方や現在商談中の見込み客、案件が塩づけになってしまった停滞客、以前取引があったけれど現在は競合に取られてしまった失注客などにメールや招待状で展示会の日取りや内容を告知します。以前は「成約の見込みが薄い」と感じた人でも、タイミングが変わると購入意欲が高まっていたり、あらためて招待されたことをきっかけに購入を検討したりする可能性があります。停滞客や失注客にとっては、営業電話をされるのはうれしくないケースが多いですが、その点、展示会のご案内なら抵抗なく受け取ってもらえる可能性が高いです。

加えて、自社ブースの展示内容やブース来場特典を詳細に伝えて顧客の興味を掻き立てることで、立ち寄ってくれる可能性が高まります。

オフラインPR(ご案内メール)の例文

ご案内メールには、顧客が展示会に参加できるよう、以下の項目の記載が必須です。

- 開催日時

- 会場場所

- 会場へのアクセス方法

- 自社出展ブースの場所

- 参加費用の有無

- 展示内容

- 問合せ先

上記に加え、自社ブースに訪れるメリットをアピールよいでしょう。本来有料となる診断サービスを無料にで行う、自社の優位性がわかる事例集(非売品)をプレゼントする、などのブース来場特典を用意し、記載するようにしましょう。

※ブース来場特典については、「目からウロコの展示会フォロー」もご参考になさってください。

【ご案内メールの例文】

件名:■■株式会社 ○○展示会出展のご案内

株式会社□□

▲▲ 様

平素よりお世話になっております。株式会社■■の△△でございます。

この度、弊社は〇月〇日に(開催場所)にて開催されます〇〇展示会に出展する運びとなりました。

当日は、弊社新製品『(製品名)』のご紹介と体験会を実施するほか、既存製品の無料相談会を行います。お立ち寄りいただいた方には、即応用できる事例集(非売品)をプレゼントいたします。みなさまお誘い合わせの上、ぜひご来場いただけますと幸いです。

―記―

〇〇展示会 出展のご案内

開催日時:〇月〇日 〇~〇時

会場:(開催場所)

アクセス:〇〇駅 徒歩5分

弊社ブース:〇ブロック〇ブース

展示内容:弊社新製品の体験会・既存製品の無料相談会

参加費用:無料

ご来場特典:即応用できる事例集(非売品)

ご不明点やご質問があれば、下記問合せ先までお気軽にご連絡ください。

問合せ先:株式会社■■ 担当△△

電話:XX-XXXX-XXXX

以上

株式会社■■

担当△△

展示会当日の効果的なPR方法

展示会に来てもらうための事前PRだけではなく、当然ですが、展示会に訪れた人が自社ブースに対して興味を持ってもらうための施策も重要です。

ここでは、当日の展示ブースに興味を持ってもらうためのPR方法について紹介します。

①パネルやのぼり旗を設置する

ブースにパネルやのぼり旗を設置すると、会場に入った方の目に留まりやすくなります。

あなたの会社の展示ブースを目指していた人にとっては場所が分かりやすくなる上、知らなかった人にも自社製品を訴求できます

設置するパネルやのぼり旗は、遠くからでも目立つよう、インパクトが強く視認性の高いデザインが適しています。設置するパネルやのぼりのデザインに一貫性をもたせることで、一貫した自社のイメージを顧客に植え付けられます。

もっとも重要なのは、ブース上段の「パラペット」と呼ばれる部分に、「だれの、どんな悩みを解決するブースなのか?」を端的に表す文章を大きく掲げることです。この文章のことを「ブースキャッチコピー」と呼びます。

※ブースキャッチコピーのつくり方の詳細は、「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

②リーフレットやノベルティグッズを配布する

展示ブースにリーフレットやノベルティを置いておくと、その場ではピンと来なかった方にも、後から興味を持ってもらえる可能性があります。

既にブースを訪れた人が対象となるため、リーフレットの内容は、社名よりも製品のメリットを強く打ち出すとよいでしょう。

③音楽や映像を使う

ブースで音楽や映像を流して、来場者の五感に訴えることも効果的です。

映像は、長時間足を止めなくても展示内容が理解できるものが適しています。簡易なスライドショー程度でも十分に来場者の興味を惹くことができます。15秒程度でキーワードを効果音とともに連呼する動画なども効果的です。

音楽を使う際は、展示の内容や訴求したい事柄に適した曲調のものを使い、音量が大きすぎて邪魔になったり、逆に小さくて聴こえなかったりということがないように調整しましょう。

ほかに、ブースでミニセミナーを行うことも有効です。

※ブース前で行うミニセミナーについては、「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会のPRを考える上で重要なこと

展示会のPRを制作する際は、「費用以上の宣伝効果をもたらせるか」を念頭に組み立てることが重要です。ここでは、PRの際に覚えておきたいことや考えておくべきことについて紹介します。PR発信前の参考にしてください。

演出①来場者の動線を考える

展示ブースを組み立てる際は、来場者の動線を意識することが重要です。

通路からブースの場所が分かりやすいようパネルを配置するほか、外からでもブース内が見渡せるようにすると、離れた場所からでも展示に興味を持ってもらいやすくなります。

また、来場者は会場の出入り口付近のブースに自然と集まる傾向があります。自社ブースが出入り口から離れている場合は、興味を持ってもらえるように積極的な呼び込みを行いましょう。

来場者が立ち寄りやすくなるようにするためには、スタッフの立ち位置も重要です。ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにするとよいでしょう。

※スタッフの立ち位置については、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

演出②自社製品の魅力を活かせる方法を考える

同じジャンルの商材を集めて出展させるタイプの展示会では、来場者は競合他社同士の商品を簡単に比較できる立場にあります。

来場者に自社製品の魅力を伝え、手に取ってもらいやすくするため、他社製品と比べたときの優位性や特徴について説明する力を磨いておくようにしましょう。トークスクリプトをつくっておくことも有効です。

また、展示ブースでのデモンストレーションなど来場者が立ち止まり、試してみたくなるような工夫やを施すと、競合他社に差をつけて来場者の興味を惹きやすくなります。

※ブースに立ち寄ってもらうための体験アトラクション事例については、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」もご覧ください。

演出③会場の雰囲気を盛り上げる

展示ブースが閉鎖的な雰囲気では、展示会で初めてその製品やその企業を知った人にとっては入りづらくなってしまいます。

来場者に入りやすいと感じてもらえる展示ブースにするためには、間口を塞がない、開放的な配置やブース内のデザインを工夫しましょう。

専門家に相談し、より立ち寄りやすい雰囲気のブースをつくるためのノウハウを蓄積しておくと、展示会で役立ちます。

弊社では、来場者が思わず立ち寄る展示ブースのつくり方ノウハウをお伝えするセミナーを開催しています。ブースづくりについてお悩みの方は、ご案内ページからお申し込みください。

展示会後のフォローも重要

展示会後のフォローも非常に重要です。来場者に素早くお礼メールを送ると出展者への印象がよくなり、あらためて商談を打診した際に、承諾してくれる可能性が高まります。

来場のお礼と今後の行動要請について簡単にまとめ、当日か遅くとも翌日までにメールすると好印象です。名刺を交換した企業は、優先度の高い見込み客として営業リストへ追加しておきましょう。

※展示会後のお礼メールについては、「展示会のお礼メールはこう書く(実例付き)」もご覧ください。

その後も、メールマガジンやDM、年賀状などで継続的に情報発信を行うことで、自社を印象付けることができます。

まとめ

展示会に向けたPRや出展後のフォローは、出展効果を最大化するために重要です。展示会の前後には、マーケティングオートメーションを活用し、出展商材や展示内容の魅力を多くの人に適切に伝えることも重要です。

参考記事:効率的なマーケティング手法の実現に向けたMA(マーケティングオートメーション)の活用術

「展示会の出展が初めてでどうすればよいかわからない」「展示会に毎年出展しているが成果につながっていない」など、展示会の出展についてお悩みの方もおられると思います。弊社では展示会での成果を出すためのセミナーを毎月1回、定期開催しています。展示会の出展に際してお悩みの方は、ご案内ページからお申し込みください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会と聞くと商品・物品などの有形物を、フリーマーケットのように並べることを想像するかもしれません。

しかし、展示会はただ商品を展示・陳列するだけではありません。自社の商品、サービス、技術や会社そのものを認知してもらうことや、見込み客を集めること、そして既存の顧客との関係を深めることこそが展示会の目的となり得ます。

この記事では、展示会に出展する目的や展示会に出展するメリット、展示会に出展する手順や展示会の出展を価値あるものにするためのポイントなどについてまとめました。

展示会に出展したことがない方、出展経験の浅い方はもちろん、展示会に何度も出展された方もぜひ参考にしてください。

展示会とは

展示会とは出展者が商品やサービスを展示・紹介し、興味のある来場者を顧客として獲得する目的で開催されるイベントです。

展示会の関係者としては、展示会の開催側である「主催者」、そして出展する企業である「出展者」、展示会の開催にあたって主催者や出展社を支援する「支援企業」、当日会場を訪れる「来場者」が挙げられます。

来場者は、忙しい中わざわざ展示会会場に足を運んでいるので、展示会のテーマについて興味があると考えられます。つまり、出展者からすると、来場者は成約につながりやすい見込み客といえます。多くの企業が展示会に出展する理由は新規顧客の獲得を比較的行いやすいためです。自社のブースに、立ち寄った来場者は、商談や成約につながりやすいといえます。

展示会の目的

展示会に出展する際には、「展示会でどのくらいの売上・利益を得たいのか」などの「展示会の目的が何なのか」を事前に決めておくことが大切です。出展の目的を決めずに展示会に参加してしまうと、高額な費用をかけても無駄になってしまいます。

展示会出展を意味のあるものにするために、出展前に、出展目的を明確に定めましょう。目的を決めることで、誰に何をどのように訴求するのかを考える際の判断基準を持てるようになります。

〈展示会における出展側の目的の例〉

- 新製品・既存商品を紹介し、売上額***円を確保する。

- 新規販路の拡大のために、新たな見込み客との接点を持ち、新規顧客を*社獲得する

- 既存顧客や既存代理店へのフォローの場として活用する。

- 新製品、新サービスのニーズ調査を行う。

- 業界内の知名度を高め、他の出展者と情報交換をする。

1の目的を達成するには、できるだけ商談に持ち込んで商品やサービスの詳細を来場者に伝えましょう。製品・サービスを購入・採用・導入した際のメリットを伝える場として、展示会は最適です。国際化粧品展なら化粧品、フーデックスなら食品、ケアテックスなら介護、機械要素技術展ならモノづくりの技術、というように特定テーマに関心のある来場者が目の前にいるのですから、わかりやすく伝えるだけで相手に響く可能性が高いのです。

2の場合は、前述の通り、展示会は特定テーマに関心のあるさまざまな業種業態の来場者が訪れるため、たとえば、「厨房機器メーカーが、飲食店を開拓しよう考えて出展したところ、スーパーマーケットの総菜売り場から引き合いが来る」というように、まったく想定していなかったジャンルの顧客を開拓できる可能性があります。

3の場合、展示会は直接会う機会があまりない既存顧客や代理店と交流する良い機会です。既存顧客や代理店との関係性を深めることで自社へのロイヤルティを高めましょう。

4については、展示会のリアルに対面できるという特性をフル活用しましょう。開発したて、または開発中の新製品、新サービスを、目で見て、耳で聞いて、手で触れて、舌で味わって、鼻で臭ってもらうことで、来場者の生々しい感想を得ることができます。

5の場合、展示会場内で盛況感のあるブースになれば、業界内での知名度が高まります。さらに、他の出展者と意見交換をすることで、他社の強みや、自社の弱みを分析する材料・情報を得ることができます。

展示会の年間開催件数

展示会は、明治維新後まもなく、有力商人が中心となり「京都博覧会」が京都市の西本願寺開催され、明治10年(1877年)には、政府主催の「第1回内国勧業博覧会」が国家プロジェクトして東京上野で開催されました。第二次大戦後、1950年代から継続開催され、現在では年間600〜1,000件程開催され、年々増加の傾向にあります。

展示会は、一般的には消費者向け(BtoC)よりも「企業同士の商業取引」(BtoB)がメインです。分野としては「産業機械・機器全般」「電気・通信・半導体」「食品・飲料・厨房関連等」などの業界が主催することも多いです。

出典:一般社団法人 日本展示会協会「全国の主要展示会場の状況及び市場概況について」

展示会の開催時期

展示会の開催時期には多少のばらつきがあり、11月に74件と最も多くの展示会が開催されています。年末を含む12月は19件と減少するものの、1月は67件、2月は67件となっており冬場に多く開催される傾向にあります。反対に、8月は夏季休暇があるため、12件と最小値です。

〈展示会開催時期と開催件数〉

順位 | 開催月 | 開催件数 |

|---|---|---|

1 | 11月 | 74件 |

2 | 2月 | 69件 |

3 | 1月 | 67件 |

4 | 10月 | 64件 |

5 | 5月 | 61件 |

6 | 6月 | 60件 |

7 | 9月 | 51件 |

8 | 4月 | 49件 |

9 | 7月 | 43件 |

10 | 3月 | 34件 |

11 | 12月 | 19件 |

12 | 8月 | 12件 |

合計 | 603件 | |

また、業界によっては展示会の開催時期が決まっているものがあります。

ファッション業界では「春夏」「秋冬」の年に2回や季節ごとの、年4回開催されます。

出典:一般社団法人 日本展示会協会「2019 年にわが国で開催された展示会実績調査 」

展示会の来場者数

2019年の全国の展示会への総来場者数は7,490,484人で、このうち海外からの来場者(会場の事務局へ提出した住所が”海外”の場合)は約4%です。残りの96%は国内の来場者(海外支社の派遣社員が、事務局へ提出した住所が”日本”の場合)が占めています。

今後海外からの来場者がさらに増加すれば、展示会の規模はさらに大きくなるでしょう。

展示会ごとの来場者数は、10,000人以上15,000人未満が最も多く全体の約14%です。10,000人以上45,000人未満の展示会の来場者数は、全体の半数を占めています。

展示会の来場者数が、300,000人以上のものもありました。展示会の会場面積が大きなものでなければ、この来場者数は収まりきらないため、会場面積の大型化が進んでいる実例といえます。

出典:一般社団法人 日本展示会協会「2019 年にわが国で開催された展示会実績調査 」

展示会に来場する人物像

展示会の年間開催件数で前述したように、展示会では”企業同士の商業取引”つまり「B to B」が中心”です。9割以上がその割合を占めています。

〈展示会のカテゴリー〉

B to B、B to C、B to B to Cにおける展示会の各カテゴリー数と、その合計をまとめました。

展示会のカテゴリー | 件数 |

|---|---|

B to B | 565件 |

B to C | 17件 |

B to B to C | 21件 |

合計 | 603件 |

※複数回答あり

参加者は主に「欲しい製品」や「新しいサービスの導入」を目的に来場します。そのため、新情報や材料収集の自己判断の可能な、管理職の社員や部下の世代が来場することが多いです。 年代で言えば”20代後半〜30代後半の中堅社員”で、新製品や興味が惹かれそうな製品との出会いを求めています。一方で、具体的な課題を持つ経営者、新しいアイディアを求める役員など、幹部クラスの来場も多く見受けられます。

具体的な目当てがないまま来場する人もいるため、そういった新顧客の目を引くような、オリジナリティのある仕掛けを考えましょう。

大型展示会場の場所と面積

日本には東京ビッグサイトを筆頭に、大型の展示会場がいくつかあります。

東京ビッグサイト以下10位までを、展示面積順に表にしました。

〈大型展示会場〉

展示会名 | 面積 |

|---|---|

東京ビッグサイト | 115,420㎡ |

幕張メッセ | 75,098㎡ |

インテックス大阪 | 72,978㎡ |

愛知スカイエキスポ | 60,000㎡ |

ポートメッセ名古屋 | 40,000㎡ |

パシフィコ横浜 | 26,337㎡ |

西日本総合展示場 | 16,377㎡ |

福岡コンベンションセンター | 14,152㎡ |

神戸国際展示場 | 13,600㎡ |

サンシャインシティ展示ホール | 12,500㎡ |

上記以外にも、埼玉スーパーアリーナやツインメッセ静岡など、日本各地に大型イベント会場があります。地域に根差したイベント会場は、地域イベントを主な使用目的として、展示会にも利用できる複合型施設が多いです。

出典:一般社団法人 日本展示会協会「全国の主要展示会場の状況及び市場概況について」

展示会は4種類ある

展示会場が広ければ、それだけ多くの参加者が入り、情報が行き交う可能性が高まります。

ただ大規模な展示会場は都市部にしか存在しません。大型展示場は都市部に住んでいる人や職場が都市部にある人にとっては、便利です。しかし、都市部以外の方は大規模な展示会場に来場する度ごとに、交通費や遠征費・時間などがかかってしまいます。

続いて展示会の種類について解説します。

展示会の種類は「合同展示会」「展示即売会・動員催事」「プライベートショー」「パブリックショー」の4種類があります。それぞれ詳しく説明します。

①合同展示会

展示会と聞いて、多くの人がイメージしやすいものは、恐らく合同展示会のことでしょう。

東京ビッグサイト、幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごや、マリンメッセ福岡などの大型展示会場で、毎年開催されています。

テーマは会場や開催時期ごとに違います。普及させたい自社商品やサービスの紹介を行うことが主な目的です。同業者も新情報・新技術がないか確認をしに来ます。

先に記したようにB to B形態が最も多く、活発な情報収集や商談が行われます。

②展示即売会・動員催事

家具やアパレルのファミリーセールなど、その場で直接売買行為が行われるものを、展示即売会と言います。会場には技術者・作者・生産者などが居合わせていることがあります。仲介業者を経由しないため、購入費用が割安になるケースがあります。

販売目的以外にも、企業のプロモーションやマーケティングのために、動員催事を行う場合があります。

多くは「B to C」”企業と消費者との商業取引”として開催されます。

③プライベートショー

企業が単独、もしくはグループ企業数社で開催する展示会のことです。

プライベートショーは、自社新商品や新技術を広くアピールすることが、開催する目的です。開催企業の招待やPRによって参加者を集うため、合同展示会とは異なります。

プライベートショーの利点は、コンセプトやプログラムの自由度が高いことです。自社で行いたいことの制限は合同展示会に比べて自由に設定できます。

また来場者は既存顧客であることが多いので、製品やサービスのPRだけでなく、既存顧客とより深く関係を構築できる場としても活用できます。

④パブリックショー

パブリックショーとは、一般来場者へ向けた商品の展示・販売をするもので、合同展示会と同様に興味のあるテーマに沿って複数企業が出展するものです。

基本的に個人の消費者が来場者の多くを占めます。

パブリックショーの例としてはモーターサイクルショー、ペット博やコミックマーケットです。

まれに「B to B」対象のビジネスデーと「B to C」対象のパブリックデーに分けて開催することもあります。

展示会出展のメリット

展示会は一般の人がイメージする「合同展示会」以外に「展示即売会・動員催事」「プライベートショー」「パブリックショー」があること、そしてそれぞれの特徴を説明してきました。

展示会の種類によって来場者や内容、主な目的などが異なることがおわかりいただけたでしょう。

続いて、展示会出展についてのメリットを見てみましょう。

メリット①見込み客と直接対話できる

展示会における来場者とは、展示会のテーマに関心を持つ将来の顧客です。

顔を合わせて対話することで、相手の表情や反応を見ながら、不満などはないかなどのアンテナを張りつつ、商品やサービスの長所をアピールができます。

普段は、面談依頼しても到底会えないような、意中の大企業の担当者と接触できることも、メリットの1つといえます。

メリット②既存客との関係を深められる

既存客を展示会へ招待をすれば、会場の活気ある雰囲気や展示物を使って、既存客とより関係を深められます。

また商品やサービスの情報だけでなく、企業同士の業績や近況を情報交換することで、より一層関係性を深めていくことができるかもしれません。例えば、最近の顧客ニーズの動向などを共有し、自社の商品やサービスでの解決事例等を伝えることができれば、信頼感を高められます。

コロナ禍の折、顧客と対面で出会える機会は少なくなりました。展示会場で直接会えば既存顧客のお困りごともヒアリングできるかもしれません。さらに、失注客や長期検討客、ペンティングになったまま連絡がとれなくなった客などの商談を再度動かすチャンスにもなります。展示会に出展するなら既存客への告知をしておきましょう。

メリット③企業や製品・サービスの認知度を向上できる

展示会の”テーマ”に関する情報を求めて、数千人〜数万人以上の方々が来場しています。

展示会は多くの来場者に自社そのものや商品・サービスの認知度を拡大できる大きな機会です。

自社ブースの来訪者に商品やサービスを紹介するだけでなく、社名やブランドイメージを伝えることで、認知度を向上させましょう。

ブースのパネルや展示会のパンフレット・ノベルティなどを使うことで、認知度の向上が期待できます。

メリット④他社情報をリサーチできる

大型展示会場で開催される合同展示会では他社情報のリサーチが比較的容易にできます。大規模な展示会の会場には「展示会のテーマ」に関連する多くの企業が集まるからです。

展示会のパンフレットに記載されている社名をみるだけで、いままで競合と認識していなかった企業を発見することもあるでしょう。

合同展示会では出展者同士の情報交換や、協業相談も行われるため、新事業のアイディアを得やすい面があります。

展示会にデメリットはあるのか?

展示会には多くのメリットがあり、さまざまな結果を残せる可能性があります。その一方で、展示会の出展には、デメリットといえる要素も存在しています。事前にデメリットになり得る部分を把握し、対策を考えることで、展示会の効果を最大限に引き出せるでしょう。以下では、展示会におけるデメリットを解説します。

①コスト面を考慮する必要がある

展示会の出展には、さまざまな面でコストがかかります。そのためコストパフォーマンスを重視し、必要な計算を行っていないと、マイナスの結果になるデメリットが考えられるでしょう。のちほど詳しく解説しますが、展示会への出展時には出展費用や人件費など、さまざまなコストが発生します。

展示会の規模によりますが、東京ビッグサイト等の大きな会場で大掛かりな準備をする場合、相応のコストを計算しておく必要があるでしょう。そのためコスト削減につながる施策を実施したり、無駄な要素を削る意識を持っていたりしないと、気づいたときにはコストが膨れ上がっている可能性があります。

例えば当日の人員は最小限に止める、自社で保有している備品を積極的に活用してブースを作る、社員のスキルを活用して外注費を抑えるなど、多くの対策・工夫が考えられます。コストをいかに抑えられるか考えるのも、展示会を有効活用するコツです。

②展示会の参加までに長い準備期間が必要

展示会への参加を決めた場合、多くの準備が必要になります。短期間ですべての準備を終わらせることは難しいため、中長期的なスケジュールを組む必要があるでしょう。中長期的なスケジュールの場合、さまざまなトラブルに見舞われる危険性が高まります。

発注した備品が予定通りに届かない、社員が途中で退職して準備が滞ってしまうなど、さまざまなパターンが想定されるでしょう。そういった問題にも慌てずに対処し、必要な準備を的確に進めていく環境が、展示会への参加時には求められます。

展示会の準備を担当し推進するチームと、それを統括するリーダーを決めて、一丸となって展示会の当日を目指す方法も考えられます。長い準備期間が必要だということは、それだけこだわって展示会のクオリティを上げることができるとも言えのです。

デメリットをメリットに変えるためにも、積極的な行動を起こせるチームの構築がおすすめです。

③成果を得るためには工夫が求められる

展示会で成果を得るには、あらゆる工夫を凝らす必要があります。ただ展示会に参加しただけでは、名刺獲得数などの目標を達成することや、アポ数、案件化数などその後の成果につなげることは難しくなるでしょう。そのため展示会への出展準備をするのと同時に、必要な工夫を考えるのもコツです。

例えば社員への役割分担、来場者への展示会後のフォローの効率化、アンケートなどを活用したデータ収集など、展示会の効果を引き出すための工夫はたくさんあります。こういった工夫を一つずつ実践していくことが、大きな成果を生み出すのです。逆に言えば工夫することを考えないと、ただ展示会に参加しただけとなります。

それはコスト面などを見ると、デメリットとなる可能性があります。まずは展示会のために社員や担当者が何をできるのか考えて、行動可能な範囲や領域をピックアップしていきましょう。

④従業員が展示会に慣れていないケースが多い

展示会に参加経験のある社員は、少数派であることが基本です。そのため展示会という環境に不慣れな状態で本番を迎える必要がある点は、デメリットになり得るでしょう。展示会に相当するイベントなども少ないため、なかなか同レベルの環境を体験して従業員の成長を促すのは難しいです。

従業員として慣れない環境での仕事にはストレスがかかるため、展示会をきっかけに体調不良などに陥るリスクがあります。そのためストレスケアやサポートなどを充実させて、従業員の心身を守るのも重要です。

展示会に慣れていないことはある程度仕方がないため、シミュレーションを通して少しでも自信をつける方向にシフトするのがおすすめです。例えばロールプレイでスタッフ

と来場者に分かれて、実践を意識したコミュニケーションを練習するといった方法が考えられます。

大勢の来場者が行き来する展示会場でどのように対応すべきなのかイメージできるようになれば、本番の展示会でもスムーズに行動できるようになるでしょう。ロールプレイを通して展示会の状況をシミュレートする方法で、対策を練るのはおすすめです。

展示会への出展手順

これまで展示会出展のメリットについてお伝えしてきました。

続いて、展示会への出展の手順について説明します。

以下の手順を踏むことで費用対効果の高い出展が可能となります。

手順①展示会へ出展する目的を明確化する

前述したように、なぜ出展するのか・何を目的に出展するのかを明確化しましょう。

目的によって準備する戦略がまったく異なります。

〈展示会への出展目的〉

- どの商品で営業案件を獲得したいのか

- 新規見込み客を獲得したい

- 既存客との関係性を深めたい

- 認知度を向上したい(その場合、企業としてなのか?商品としてなのか?)

手順②自社製品やサービスにあう展示会を選ぶ

目的を明確にした上で、自社商品やサービス内容に”テーマ”が合う展示会を選ぶようにします。開催する時期や場所、予算などを考慮して比較検討をするとよいでしょう。

※出展する展示会の選び方は、「成果が出る展示会の選び方」もご参照ください。

手順③展示ブースの広さと場所を選ぶ

展示ブースに必要な広さとは「製品展示スペース+説明スペース+商談スペース」を、確保できる展示ブースを選ぶことです。

展示ブースの広さに応じて費用も変わります。

自社が確保したいスペースと費用を比べながら展示ブースの広さを決めましょう。

集客に有利といえる場所は、おおよそ決まっています。以下の条件を満たす場所なのかどうか、検討しましょう。

〈集客に有利な場所の条件〉

- メイン通路に面している

- 角

- 来場者の出入り口付近

- 有力企業のそば

集客に有利な場所は、出展費用も付随して割高になります。自社の予算感や費用対効果をみながら出展場所を選びましょう。

手順④展示ブースのデザインや装飾を決定する

展示会にはたくさんの人が押し寄せます。その人波の中で一際来場者の注目を集めるデザイン・キャッチコピーにしましょう。

社名や製品名でなく、「だれのどんな悩みを解決するのか?」を文字であらわす「ブースキャッチコピー」を大きく掲げた方が、効果的です。

また、商品やサービスがひと目でわかるデザインにしましょう。複雑なものや、遠くから見てもわからないものはやめましょう。展示会ブースの装飾は、初めてで不慣れな場合は、専門家に依頼することもおすすめです。

※ブースキャッチコピーのつくり方の詳細は、「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

手順⑤販促ツールを用意する

製品説明のパンフレットや企業カタログ、お得なノベルティグッズを事前に用意できれば、非常に強い味方となります。

販促ツールをお渡しすることで、展示会の後でも見込み客が自社や商品・サービスを覚えてもらえる可能性が高まるからです。

ブースのデザイン同様来場者の目に止まるようなデザインの販促ツールがよいです。

販促ツールを展示会用に作成するのであれば、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう

※もっとも有効な販促ツールは名刺型チラシです。名刺型チラシについては、「展示会最強の販促物」をご覧ください。

手順⑥対応マニュアルを作成する

展示会出展はマニュアル化しておくと、当日に慌てることがなくなります。

何かが起きたとき人手不足になり、それが原因でブース対応ができなくなると、出展した目標が達成できませんません。事前に決めておけば担当者が不在でも、マニュアルを確認するだけで事足ります。

〈当日対応マニュアルの例〉

- スタッフの役割分担と導線確認

- ブース来訪者への対応スクリプト

- 来訪者1人あたりの対応時間

- 受け取った名刺やアンケートの保管方法

展示会当日に忙しくなっても、スタッフがどのような行動をとればよいかがわかるようにマニュアルを作っておきましょう。

展示会へ出展する費用

展示会に出展しようと思うと、それなりの費用がかかるものです。

配布物・スタッフなど、準備や当日に必要なものはたくさんあります。

〈展示会費用内訳〉

- 出展費用(展示スペース費用)

- ブース装飾費用(製作費・施工費・備品費他)

- その他雑費(カタログ・パンフレット作成費用他)

- 事前告知費用(ホームページ作成費用・DM費用他)

- 出展スタッフ人件費

出展費用は、ブースの場所や広さによって異なります。

展示面積が広かったり、(人通りの多い)メイン通路に面していたりする方が高いです。

展示会への出展を成功させるポイント

展示会の出展費用や出展の手順を説明してきました。これらの項目を押さえれば、形式上は無事に展示会への出展までの準備はできます。しかし、展示会へ出展しても目的を達成しないと意味がありません。

つづいて展示会の出展を成功に導くポイントを解説します。

特に展示会出展の経験が少ない場合は、以下のポイントに留意してください。

成功ポイント①自社顧客への案内状やSNSを利用し事前告知する

成功ポイントの1つ目は、自社顧客への「事前告知」です。

開催前の準備期間にこそ、重要な成功ポイントがあるのです。

顧客リストから、今回の出展コンセプトに関心が高いと思われる「見込客選び」をします。失注客、長期検討客、ペンティングのまま連絡が取れなくなった客などにも告知しましょう。

案内状はメール・DM・配布物などに力を入れましょう。

SNSで展示会情報の更新や、自社ホームページからPR動画を発信します。

事前告知で集客が可能になれば、人気のあるブースを演出できるでしょう。

成功ポイント②体験アトラクションや特典でブースに呼び込む

成功ポイントの2つ目は、体験アトラクションや特典を用意することです。「このブースは、立ち寄らなければ損をする」と感じてもらえるような体験アトラクションや特典を訴求しましょう。

※体験アトラクションについては、「自社ブースを記憶に残す体験とは?」をご覧ください。

成功ポイント③動線を意識したレイアウトで回遊を促す

成功ポイントの3つ目は、動線を意識したレイアウトにすることです。

ブース来訪者を、離脱させないようにするためです。パネルや展示品に、あらかじめ番号や矢印を書いておき、順路を示すことで、自然な回遊を促します。

順路に沿って移動する来訪者は、適切な声かけや名刺交換で商談につなげましょう。

※スタッフの立ち位置も重要です。詳細は、「即実践できるマル秘テクニック」をご参照ください。

成功ポイント④魅力的な特典企画を用意し誘導する

成功ポイントの4つ目は、次につながる特典企画をあらかじめ用意しておき、ブース来訪者をその特典企画に誘導することです。BtoB展示会では、たとえ、ブース来訪者が社長であったとしても、その場で売れることはありません。ですから、展示会後、面談できるようにすることこそが重要なのです。とはいえ、展示会場のその場で、アポイント予約を取るのは困難です。そこで、魅力的な特典企画を用意し、その特典企画に誘導することで、次に必ず会えるようにするのです。

※特典企画については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

成功ポイント⑤期間中に状況分析・改善する

展示会は、多くの場合、1日限りではなく、3日程度あります。期間中に、ブーススタッフで毎日、終礼を行い、「よかった点・上手く行ったトーク」、「もっとよくなること」などを共有し、状況分析をし、改善していきます。

水曜日よりも木曜日、木曜日よりも金曜日と、毎日、改善していくことで成果につなげていきます。

展示会へ出展するときの注意点

漫然と出展するだけだと、費用に見合う収益が得られません。

見込み客の名刺を「◯枚獲得する」のように、目標を明確な数字にして、立てることがおすすめです。目標を立てるとターゲットのイメージや、ブースデザインの方向性が分かります。

また、そのほかにも以下の注意点が考えられます。

周囲の空気を乱さないように注意する

展示会への出展時には、周囲の空気を無闇に乱さないように注意する必要があります。例えば大声や大音量のBGMを流して注意を引いたり、派手なパフォーマンスを行って通路を占拠したりといった行為は、問題視される可能性があります。過剰な行為はトラブルとして判断され、最悪の場合退去を命じられるケースが懸念されます。

展示会で目立ちたいという気持ちはわかりますが、あくまで公共の場であることを理解し、ルールを守って対応する必要があります。仮に社員の独断で行われた行為でも、責任は会社にあります。そのため社員には徹底的に指導を行い、問題行動を起こさないように備えておきましょう。

著作権に注意する

展示会への参加時には、ブースやのぼりのデザインを考えるのも準備の一環です。しかし、その際に人気キャラクターなどをそのままデザインとして使用すると、著作権問題となって撤去される可能性があります。また、商品紹介などで使う動画のBGMに有名な音楽を使うと、これも著作権違反となる恐れがあります。

イラストや音楽における著作権の問題を重々理解したうえで、展示会の準備を進める必要があります。万が一途中で著作権問題に気づいた場合には、該当する部分を速やかに削除しましょう。

安心・安全な運営を意識する

展示会への参加時には、安心・安全な運営を意識するのが重要です。どうしても展示会では「目立ちたい」「顧客の興味を引きたい」という気持ちが大きくなるため、安全面が軽視されることがあります。状況によっては運営側から厳しく注意される可能性もあるため、安全面への配慮は常に行う必要があります。

また、来場者が安心してブースを覗けるように、危険なものをあらかじめ排除する努力も必要です。目立たせるために危険なものを含んだ看板やアイテムがあると、顧客の不安を煽る可能性があります。そのため展示会出展時には自社ブースを客観的に確認し、安心して見て回れるかよく確認する必要があるでしょう。

問題が見つかった場合には、安全性を重視して撤去や改善を行うのが基本です。間違っても楽観的な対応でそのままにせず、安心・安全への配慮を徹底するようにしてください。

写真や動画撮影について確認しておく

展示会によっては、他ブースの写真撮影や動画撮影が禁止されているケースがあります。それにも関わらず無断で写真や動画の撮影を決行すると、注意を受ける可能性があるでしょう。撮影が必要な際にはまず運営に確認し、問題がないことを把握することが重要です。

展示会によってはブースの許可が必要になるケースがあるので、その場合にはルールに合わせて許可を撮ったうえで撮影を行いましょう。もちろん、断られた場合には諦める必要があります。特にBtoBの展示会では、企業の機密情報を守るために撮影を禁止しているケースがあります。

一方で、自社のブースは様々な角度から積極的に撮影し、その後の改善に使うための資料として残したり、SNSにアップして宣伝したりするとよいでしょう。その際には他のブースが一緒に写らないように注意し、必要に応じてモザイクなどの処理を行ってから利用するようにしましょう。

展示会終了後のアフターフォロー

展示会が終了したらそれで終わりではありません。獲得した見込み客はもちろん、同業他社や支援団体・主催者などへのアフターフォローが大切です。

ステップ①来訪お礼メールを送る

ブース来訪者へは、数日以内に来訪の”お礼メール”を送信します。

展示会から1週間以上経つと、展示会であった人を忘れてしまうことが多いからです。

お礼の手紙を郵便で送るのも、効果があるでしょう。

ただし、お礼メールでいきなり商品を売り込まないようにしましょう。

※展示会終了後のお礼メールの文面は、「展示会のお礼メールはこう書く!」をご覧ください。

ステップ②獲得した見込み客をグループ分けする

メール開封率や掲載リンクのクリック率を確認し、早めに見込み客を振り分けます。

アンケート結果やDMに対する反応も、併せてみておきましょう。

見込み客をいくつかのグループに細分化して、グループごとの対応を決めて次のアクションにつなげるためです。

メールに記載したリンクをクリックしてくれた見込み客は成約につながりやすいので、提案を速めに行うのがよいでしょう。

ステップ③見込み客ランクごとの方法で対応する

ステップ①②で見極めた顧客を、適切な対応で見込み客へと育てます。

- 今すぐ商談につながる見込み客 ・・・ 直接連絡を取り、後日商談日程を調整する

- 検討中の見込み客 ・・・ 導入事例を伝える、サンプルを提供する

- 興味があるだけの見込み客 ・・・ 関係を強化するために、ステップメールを送信する

ポイントを押さえて展示会出展を成功させよう!

この記事では、展示会に出展するメリット、出展の手順、成功するポイント等をお伝えしました。これらのことを踏まえれば、展示会に出展し成果を上げることができます。もし、展示会出展について不安があるの方は展示会営業マーケティングにご相談ください。未経験の方でも展示会の出展で目的を達成できるようにさまざまなノウハウをお伝えいたします。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたインターペット2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

インターペット2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

インターペット2023の概要

第12回「インターペット ~人とペットの豊かな暮らしフェア~」は2023年3月30日(木)-4月2日(日)の4日間、東京ビッグサイトの東1・2・3・7・8ホールで開催します(※3月30日はビジネス商談日のため、一般のお客様はご来場いただけません)。昨年より1ホール拡大した会場には、2月現在で600社以上の出展が確定し、展示スペース、出展者数ともに過去最大規模での開催となる予定です。

「インターペット」は、一般社団法人ペットフード協会(会長:児玉博充)、一般社団法人日本ペット用品工業会(会長:赤津功一)、メッセフランクフルト ジャパン株式会社(代表取締役社長:梶原靖志)が主催する日本最大級のペット産業見本市として、ペットビジネス従事者に商談の場を提供するとともに、一般来場者を対象としたペットイベントとして、2011年の初開催から成長を続けてきました。2022年は465社(国内445社、海外20社)が出展、4日間で44,074名と18,513頭のペットが来場しました。

開催時期

2023年3月30日(木)~4月2日(日)

会場

東京ビッグサイト

注目トピック

インテリア業界からの参入が増加

ペットフードやグッズだけでなく、自動車、インテリア、IT家電など異業種からの参入が目立つ昨今では、ペットとの暮らしに役立つ最新製品やサービスが続々と登場しています。特にインテリア関連の「ホーム」ゾーンやサプリやサロン関連の「ヘルスケア&ビューティ」ゾーンでの出展増加が目立ち、ペットとの生活をより楽しくより快適にする製品やサービスが多数出展されます。また、業界の最新動向を発信するビジネスフォーラムや特設ステージでは「動物愛護管理法」「愛玩動物看護師の誕生」「AIM」など、今注目されるテーマのセミナーも開催します。

インターペットアワードは百田夏菜子さんと谷口優氏のダブル受賞

ペットとの素敵なライフスタイルを実現している著名人に贈る「インターペットアワード」では、「ももいろクローバーZ」のリーダー 百田夏菜子さんと、「犬を飼うと介護リスク半減」などの研究結果を発表した国立環境研究所 谷口優氏のダブル受賞となりました。百田さんは愛犬のトイプードル ピーチちゃんと一緒に登壇します。

コラボ企画「ねこにすと展」と「まめきちまめこのフォトスポット」も登場

「猫」ゾーン強化の一環としたコラボ企画「ねこにすと展」では、約800枚の愛猫写真をパネルで展示し、オリジナル製品を含む猫グッズの販売も実施します。また、月間7,000万PVブロガー 兼 漫画家の「まめきちまめこ」さん描きおろしフォトスポットも実装し、来場者が「まめきちまめこ」になれる顔はめタイプのフォトパネルも登場。「インターペット」公式LINEを登録した来場者には、オリジナル待ち受け画像もプレゼントします。

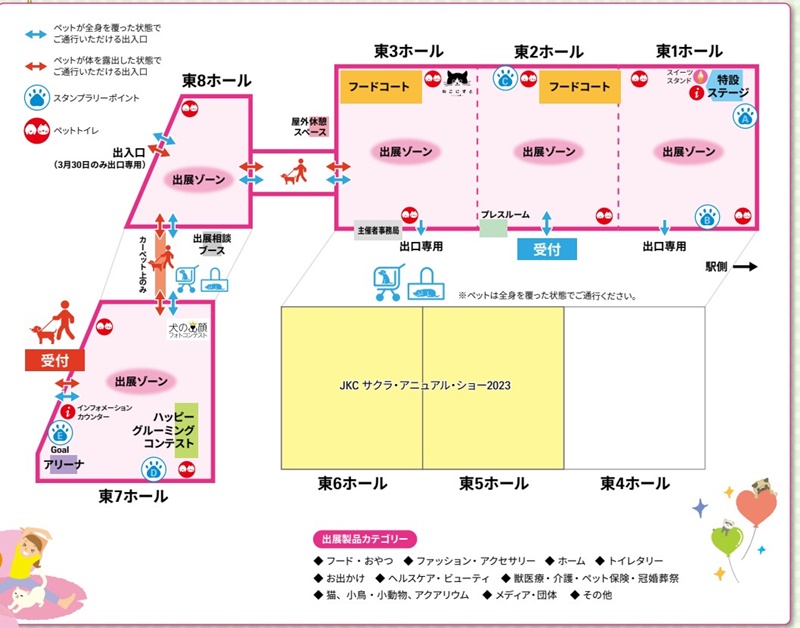

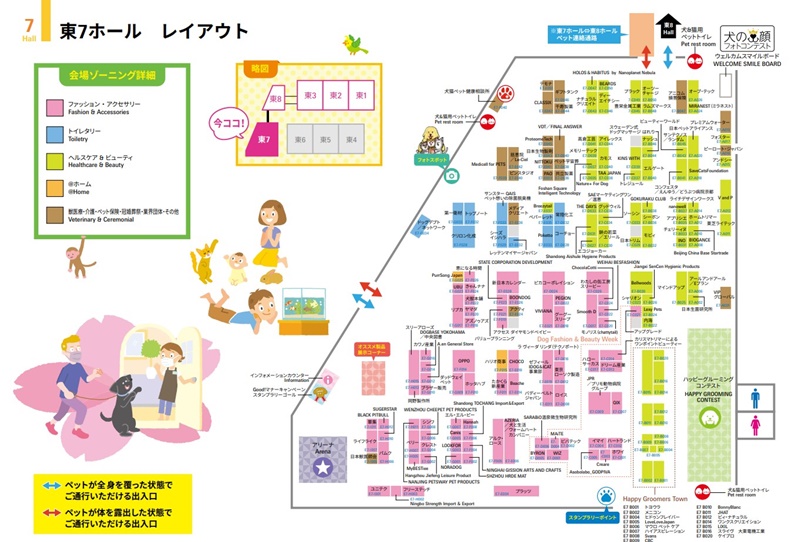

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催は以下の通りです。

主催

- 一般社団法人ペットフード協会

- 一般社団法人日本ペット用品工業会

- メッセフランクフルト ジャパン株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://interpets.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

愛犬と一緒に回れる展示会。

会場にはおめかししたワンちゃんがたくさんいて、

とんでもなく盛り上がっている。

即売会も可能なため、長蛇の列ができている。

展示商材によっては、

たとえば、ワンちゃん向け車いすを

飼い主に自分の愛犬に装着して使ってもらい、

それを実況中継するなどの体験アトラクションを

ブースで行うことによって、

さらに日ドダ借りを作り成果を上がることができる可能性があるかもしれない。

※体験アトラクションについては、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。