こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

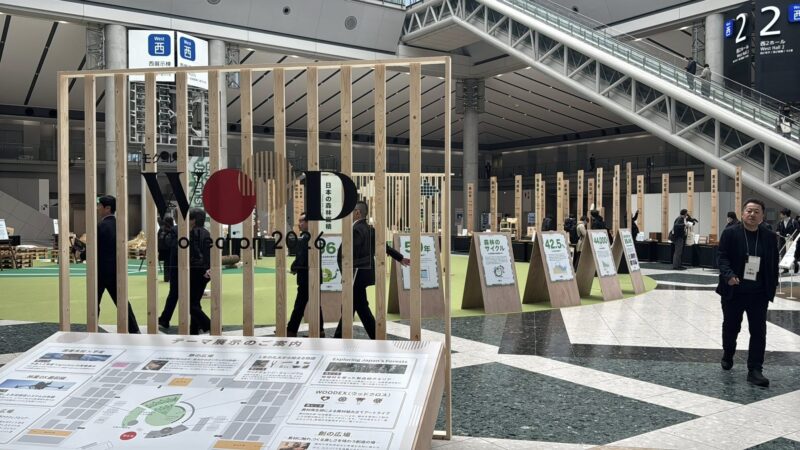

東京ビッグサイトで開催されたウッドコレクション(モクコレ)2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ウッドコレクション(モクコレ)2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ウッドコレクション(モクコレ)2026の概要

東京の木 多摩産材をはじめ、日本各地の木材製品が集まり、「植える→育てる→伐る→使う」という森林の循環への寄与を目的に、木材の需要喚起と利用拡大を推進する国産木材の展示商談会です。

モクコレ2026は、産業・社会・暮らしにおける国産木材の広がり・未来を訴求し、参加者の新たな気づきやアイデアを創出させていきます。

東京都は、木材の需要喚起と利用拡大を推進する国産木材の展示商談会「WOODコレクション(モクコレ)2026」を、2026年2月12日(木)・13日(金)に東京ビッグサイトにて開催いたします。2016年の開催から10回目を迎える今回も、木材産業を支える多彩な出展者が全国から集結し、持続可能な未来を見据えた「木のある社会」の可能性を発信します。

建築・デザイン・流通・行政など、業界を超えた出会いが生まれるリアル展示に加え、オンライン展示(1月19日~2月27日)も実施予定です。

行政による通称「都市(まち)の木造化推進法」の施工や、民間企業による脱炭素への取組、一般生活者へのサーキュラーエコノミー、ウェルビーイングの浸透など、官民問わず木材への興味関心が高まり、利用拡大の機運が生まれ始めています。モクコレでは、この機を逃さず、国産木材を利用することで産業・社会・暮らしをより良くするヒントを獲得できる「未来を形にするアイデアと出会える場」を提供していきたいと考えています。

■今年のテーマは「国産木材が切り拓くミライの産業・社会・暮らし」

都市と森林をつなぎ、国産木材の新たな可能性を発信する日本最大級の木材展示会です。2016年の初開催から、コロナ禍による中止の年や翌年のオンライン開催を経て、今回で10回目を迎えます。全国38都道府県の出展者が一堂に会し、建築やまちづくり、暮らしの中における木の活用事例を紹介する「日本全国・木の祭典」として開催されます。

会場では、建築士や設計者、工務店、行政関係者はもちろん、木育や木のある暮らしに関心のある一般生活者まで、多様な来場者層を対象に、最前線の木材活用トレンドや事業マッチング、ライフスタイル提案が展開されます。

また、リアル展とオンライン展を組み合わせたハイブリッド型の展示会として、来場困難な層にもリーチ。参加者の課題解決や商談機会の最大化に貢献するとともに、サステナビリティ・脱炭素といった社会的テーマとも連動し、都市と森林の持続可能な未来を共創するプラットフォームです。

開催時期

2026年2月12日(木)~13日(金)

会場

東京ビッグサイト

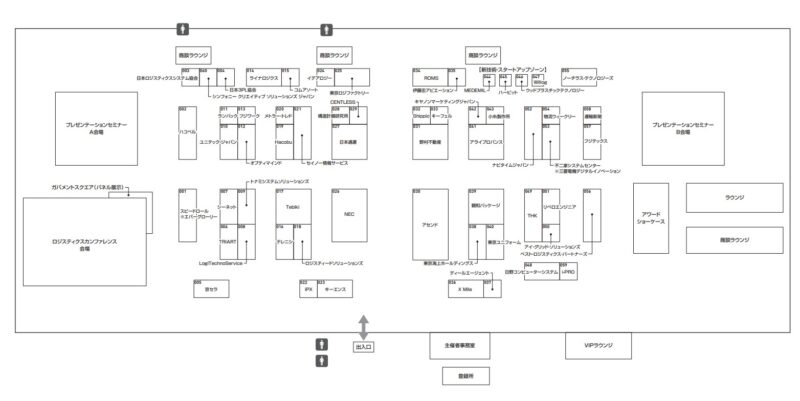

小間割り

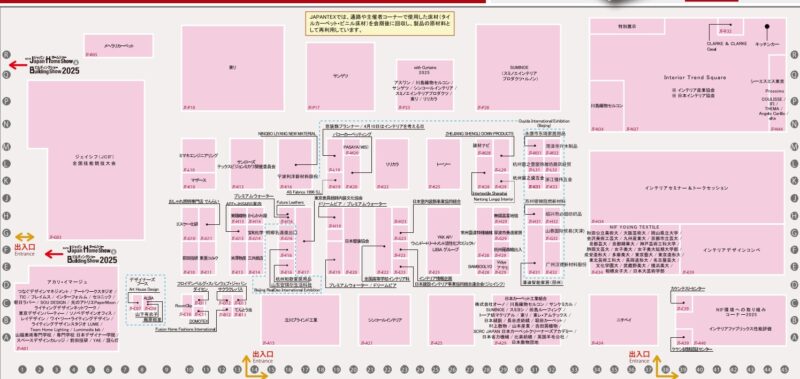

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

後援

- 林野庁

- (一社)全国木材組合連合会

- 全国森林組合連合会

- (公社)国土緑化推進機構

- (公社)経済同友会

- 木材利用推進全国会議

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.kyozon-kyoei.metro.tokyo.lg.jp/

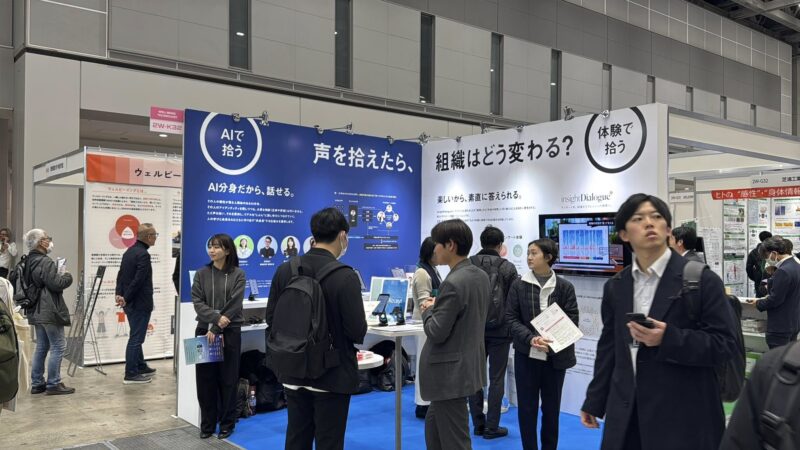

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

ウッドコレクション(モクコレ)2024plus

ウッドコレクション(モクコレ)2024

ウッドコレクション(モクコレ)2023

展示会の専門家 清永の視点

全国から、木材、森林関連ビジネスの方が多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

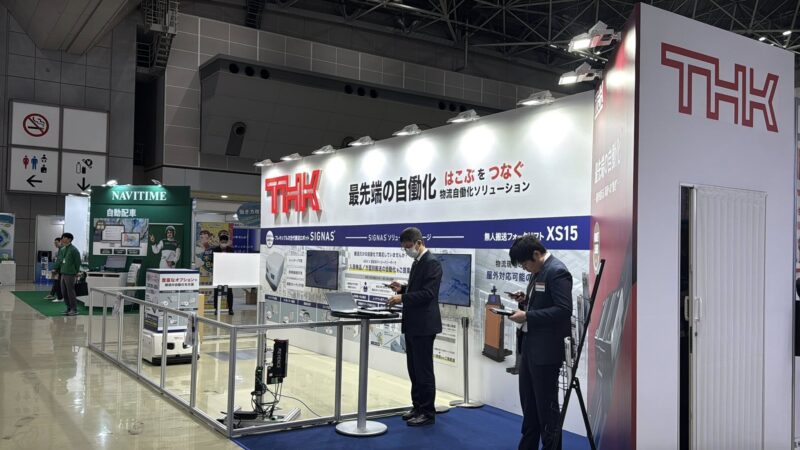

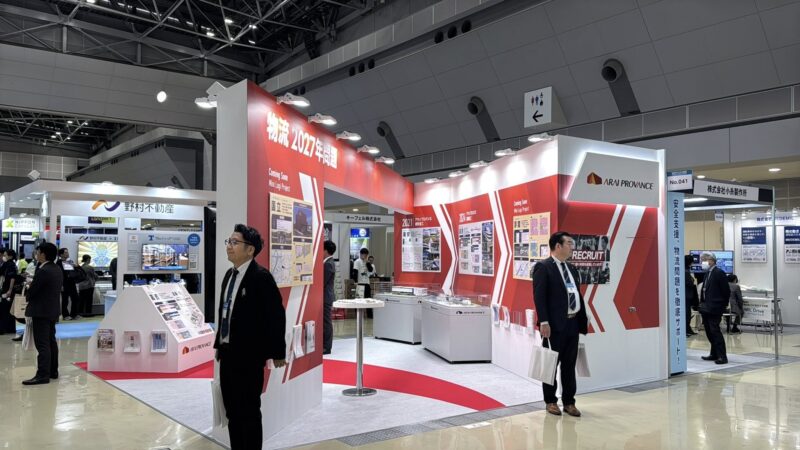

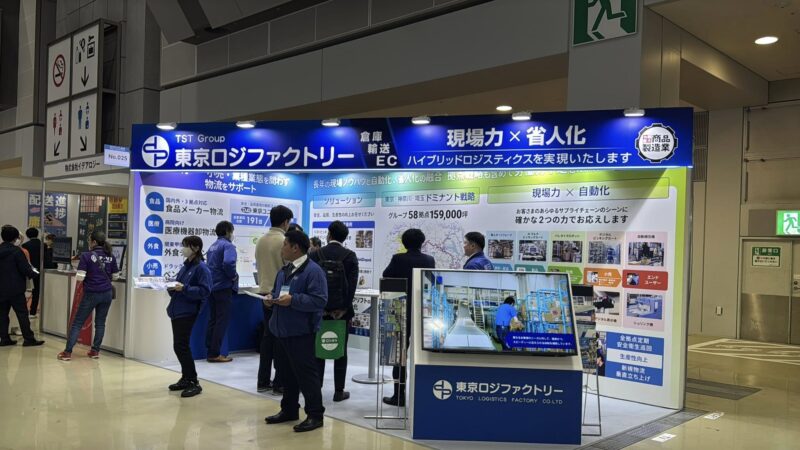

東京ビッグサイトで開催されたロジスティクスソリューションフェア2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ロジスティクスソリューションフェア2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ロジスティクスソリューションフェア2026の概要

本展は持続可能な物流・ロジスティクスの実現に向けて、SDGs/ESGの推進を目指し、課題解決の手段であるDXやGXの推進、およびそれら活動を担うHRMを支援する。課題解決に資する製品・サービス・ソリューションをはじめとする様々な最新情報をショー&カンファレンス方式で発信することで、有意義な情報交流・ビジネス交流の場を創出する。

開催時期

2026年2月12日(木)~13日(金)

来場対象

- 全産業の経営トップ

- 経営企画・戦略部門

- SCM部門

- ロジスティクス部門

- 物流・流通管理部門

- 調達・購買部門

- 生産管理・生産技術部門

- 環境・CSR部門

- 人事部門

- 情報システム部門

- 企画・販売部門の管理者、スタッフ

- 物流管理会社の管理者の方々

- 行政・関連団体の方々

- 学生(大学生・大学院生)の方々

会場

東京ビッグサイト

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

日本政策金融公庫

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://jils-lsfair.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

ロジスティクスソリューションフェア2024

展示会の専門家 清永の視点

全国から物流関係者が多数訪れる良質な展示会。

2024年問題もあり、盛況感があり、あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

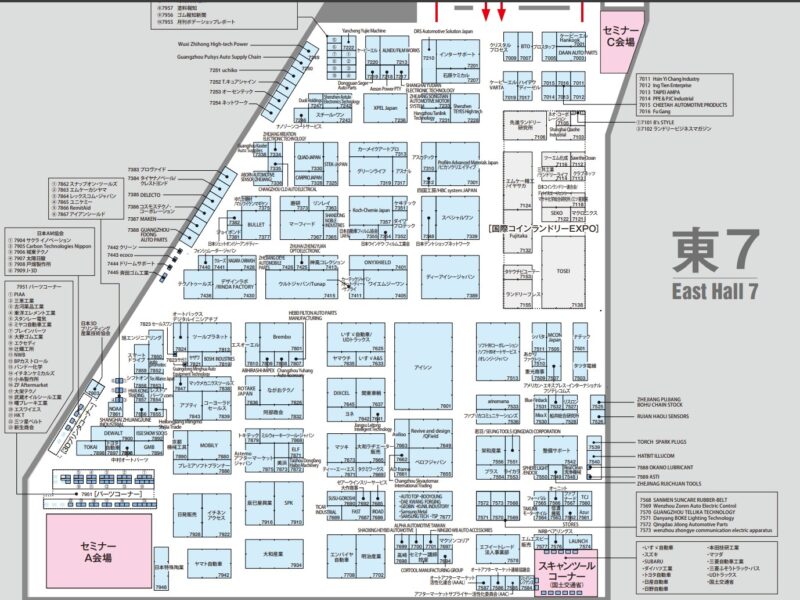

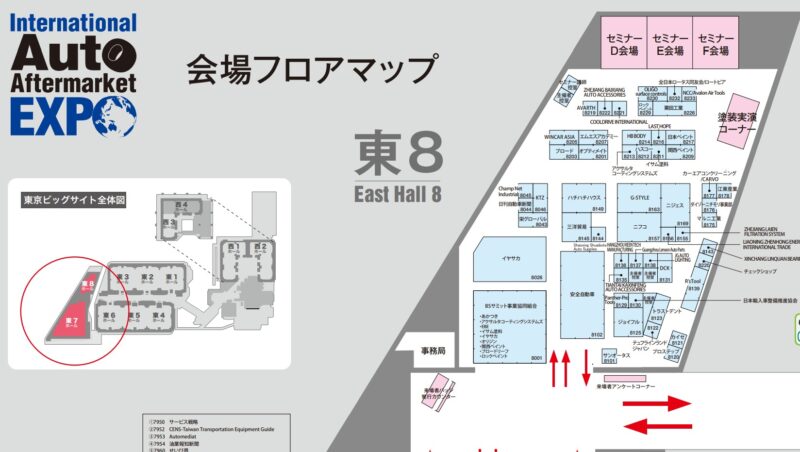

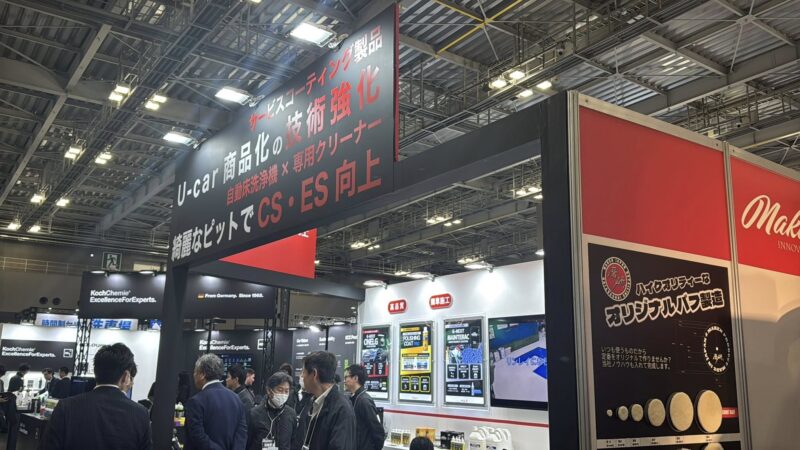

東京ビッグサイトで開催された国際オートアフターマーケットEXPO2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

国際オートアフターマーケットEXPO2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国際オートアフターマーケットEXPO2026の概要

自動車の売買、整備、メンテナンスをはじめ、自動車を取り巻く環境・インフラなど様々な自動車アフターマーケットに関する最新情報・業界動向を、展示・実演・セミナーなどにより情報発信をし、有意義なビジネス交流の場を創出するコンベンションです。

製品・サービスの展示

国内・海外の企業・団体が最新の製品・サービスの展示を行います。

各社製品のプロフェショナルが直接来場者へプレゼンテーションを行い、また、ブース内にて新製品の発表が行われることもございます。

講演・セミナー

自動車整備、流通、行政関連の動向をはじめ、EVへの対応や新事業体系、地域連携やディテイリング、毎年恒例のオートアフターマーケットサミットなど、多岐にわたるセミナーを開催します。

また、出展者による最新機器・サービスのプレゼンテーションも行われます。

実演

塗装実演コーナー

展示会場内特設の塗装ブースにて、出展者による塗装デモンストレーションが行われます。溶剤系塗料から、VOC削減による環境負荷低減を目的とした水性塗料への置換が進むなか、塗料メーカー各社の最新ソリューションをご覧いただけます。

開催時期

2026年2月12日(木)~14日(土)

会場

東京ビッグサイト

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

国際オートアフターマーケットEXPO実行委員会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.iaae-jp.com/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

国際オートアフターマーケットEXPO(IAAE)2025

国際オートアフターマーケットEXPO(IAAE)2024

国際オートアフターマーケットEXPO(IAAE)2023

国際オートアフターマーケット2022

展示会の専門家 清永の視点

全国から車関連のビジネスマンやクルマ好きが多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された東京みらい市2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

東京みらい市2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

東京みらい市2023の概要

管工機材および住宅設備機器の総合展示会である「みらい市」を、北海道を皮切りに開催してきましたが、集大成ともいえる最も大規模なみらい市となる「東京みらい市」を、東京ビッグサイトにて開催します。

「東京みらい市2025」は、多数が来場する、業界最大級のイベントです。具体的には、管工機材から住宅設備関連に至るまで、最新商材が展示されるだけでなく、会場ではそれぞれの推奨商品を直接確認することができます。北海道で開催した「北海道みらい市」を皮切りに「東北みらい市」、「三重みらい市」に続くものであり、出展社数および来場者数も今回の「東京みらい市」が最大の規模となります。

みらい市は「7つのみらい」をキーワードに「コロナ対策」「環境エネルギー」「中古住宅流通リフォーム」「健康、快適」「安全、安心」「地域活性化」「IT技術の活用」をテーマに掲げ、リアル開催とWebのハイブリッド方式で、住宅設備機器についてさまざまな提案を行うものです。

みらい市とは、橋本総業株式会社が開催する管工機材および住宅設備機器の総合展示会です。

毎年、全国の主要都市で開催しており、なかでも東京で開催される「東京みらい市」はメーカー出展社数が450社、来場者数は15,000名以上と業界最大級のイベントとなっています。ウェブサイトでいつでも「みらい市」を体験できる「WEBみらい市」も展開しています。

開催時期

2025年11月14日(金)~15日(土)

会場

東京ビッグサイト

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

橋本総業株式会社

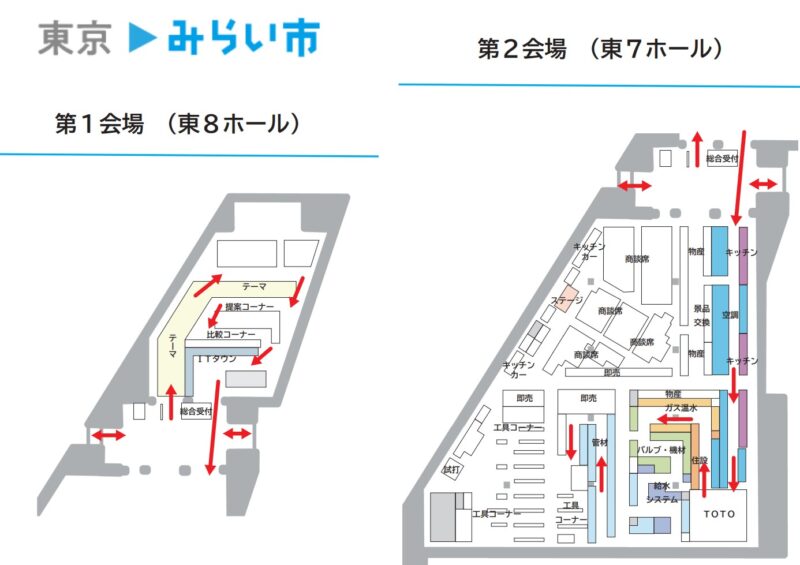

会場小間割り

会場の小間割りは以下の通りです。

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://mirai-ichi.jp/tokyo/

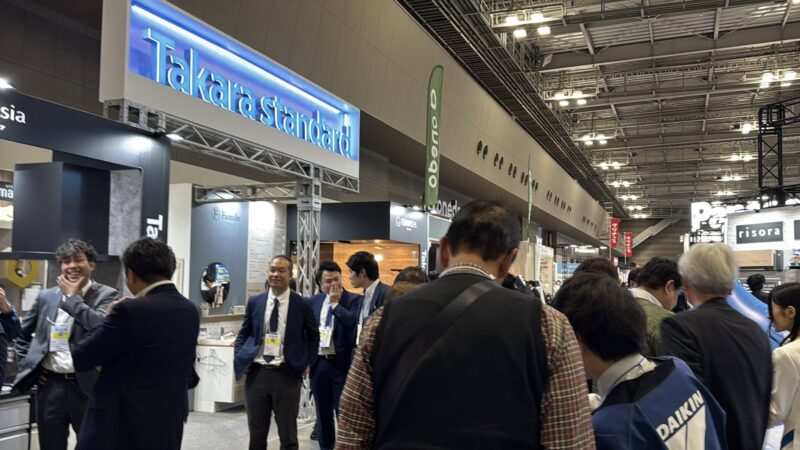

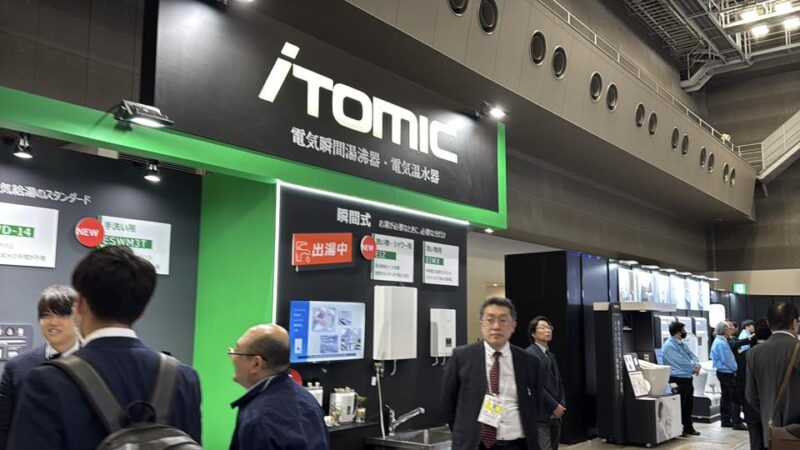

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

東京みらい市2023

展示会の専門家 清永の視点

全国から、課題を持つ来場者が多数集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

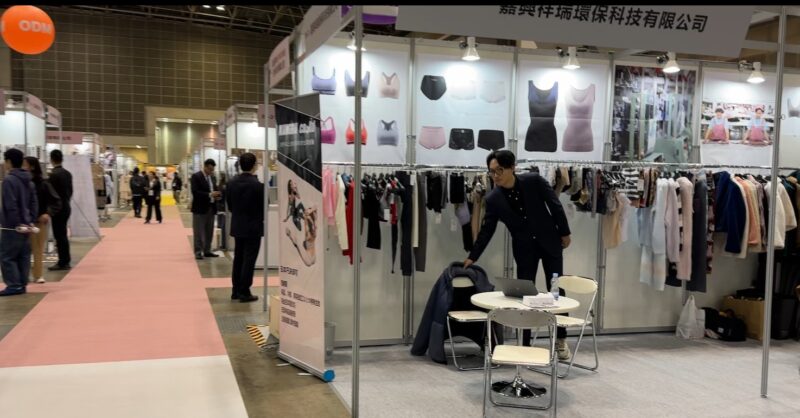

東京ビッグサイトで開催されたアジアファッションフェア東京秋2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

アジアファッションフェア東京秋2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

アジアファッションフェア東京秋2025の概要

日本最大規模の繊維・ファッション OEM/ODM 展示会として、第46回 AFF東京 秋展が11月19日から21日まで、東京ビッグサイト 東7-8ホールで開催されます。本展では、約460社が参加し合計570ブースが設けられる予定です。

展示品目は、ファッション衣料、素材・副資材、服飾品から家庭用品まで幅広く、多彩な商品が展示されます。

出展企業はOEM企業のみならず、ODM需要に応えるデザイン提案力を持つ企業や、高機能性、持続可能性、小ロット生産、低価格、短納期といった分野で競争力を有する企業も含まれます。

特に、設置される「AFFセレクション」と「東南アジアエリア」は、バイヤーにとってより効率的で精度の高い商談機会を提供し、出展企業のビジネスチャンス拡大をサポートします。さらに、会場では著名な専門家や業界リーダーを招き、業界

動向と市場トレンドをテーマとしたセミナーも開催されます。

Asia Fashion Fair 2025 秋の見どころ!

サステナブル & 機能性ファッションが充実。サステナブル素材や機能性ウェアが多数登場。オーガニックコットン、リサイクルポリエステルなど高いサステナビリティを備えた商材や、防水・透湿素材、抗菌防臭加工といった最新の商材を取り揃えています。

日本市場で実績のある優良企業が多数出展日本との取引経験が豊富で、高品質な製品づくりに定評のある企業が多数出展

します。品質管理や納期対応など、細やかなニーズにも応えられる信頼性の高いパートナーをお探しの方に最適です。特に「AFFセレクション」も本展の見どころです。

▼ 東南アジアの実力企業が集結

パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、カンボジアなどから実績豊富な企業が出展。高い生産力と価格競争力を兼ね備え、日本市場にも対応可能なアイテムが多数揃います。アパレルから服飾品、ホームテキスタイルまで、多彩な提案にご期待ください。

開催日時

2025年11月19日(水)~21日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展カテゴリ

- アパレル

- 素材

- 副資材

- ホームテキスタイル

- 靴·鞄

- 服飾品など

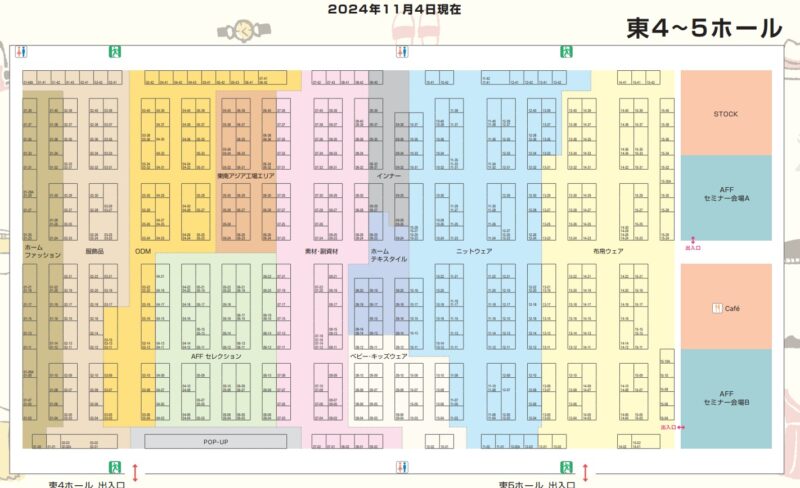

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

http://www.asiafashionfair.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

アジアファッションフェア東京(AFF)秋2024

アジアファッションフェア東京2023

アジアファッションフェア(AFF O&O2022 WINTER)

展示会の専門家 清永の視点

アジアのファッションに関心の高い来場者が集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたアジアファッションフェア東京秋2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

アジアファッションフェア東京秋2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

アジアファッションフェア東京秋2024の概要

AFFは、日本最大規模の繊維・ファッションOEM/ODM展示会として多くの方々からご支援いただき、11月27日~29日に東京ビッグサイトで第42回展を迎えます。今回展でも、多くの出展者が最新デザインや技術を披露します。

・アパレルや素材、副資材、服飾品、家庭用品などが出品されます。中国や東南アジアから、合計493企業610ブースが出展を予定しています。出展社の多くは日本向けビジネスの実績が豊富で、日本市場のニーズも熟知し、小ロット・低価格・短納期に対応可能です。

・今回も東南アジアに生産拠点を持つ企業を集めた「東南アジア工場」エリア、優れたデザイン力を持つ企業を集めた「ODM」エリア、そして6月展で好評を博した「AFFセレクション」エリアを設置します。

・来場者の皆様には、素敵なキャンバスバッグや小銭入れのギフトをご用意しております。

ぜひ、この機会に会場へお越しくださいますようお願いいたします。

開催日時

2024年11月27日(水)~29日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展カテゴリ

- アパレル

- 素材

- 副資材

- ホームテキスタイル

- 靴·鞄

- 服飾品など

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

http://www.asiafashionfair.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

https://tenjikaieigyo.com/afat2024/

アジアファッションフェア東京2023

アジアファッションフェア(AFF O&O2022 WINTER)

展示会の専門家 清永の視点

アジアのファッションに関心の高い来場者が集まる良質な展示会。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

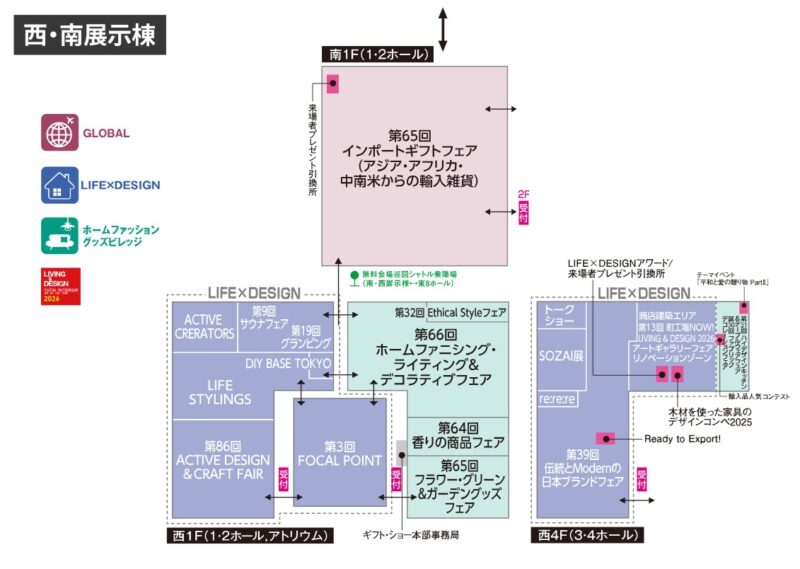

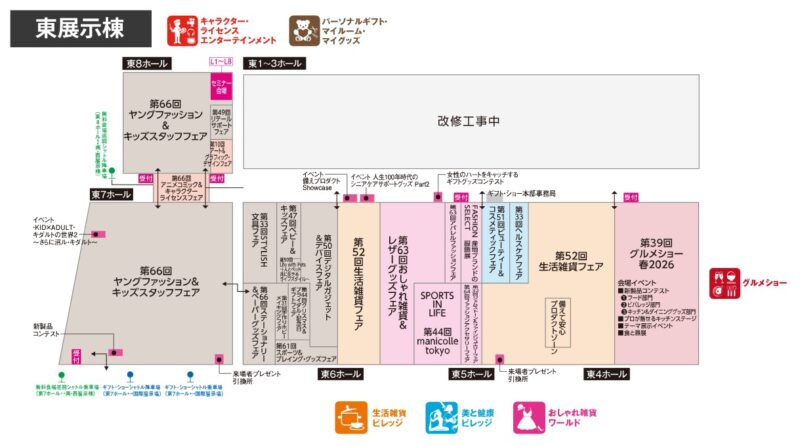

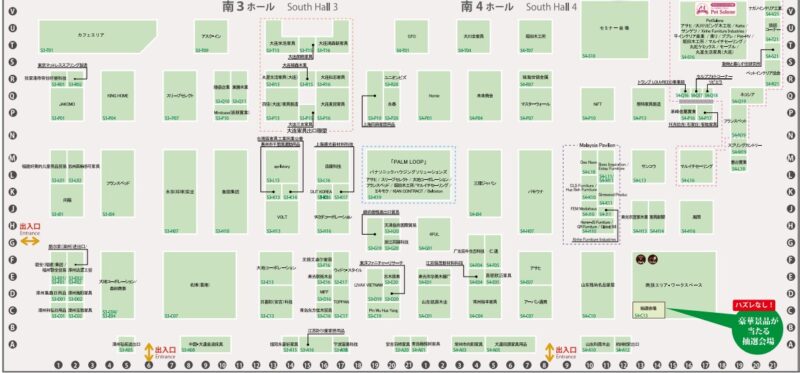

東京ビッグサイトで開催された東京インターナショナルギフトショー春2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

東京インターナショナルギフトショー春2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

東京インターナショナルギフトショー春2025の概要

本日、日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「第101回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2026」をはじめ、暮らし方から住まいをデザインするリノベーションの見本市「第19回LIFE×DESIGN」、トータルインテリアの国際見本市「LIVING & DESIGN2026」、そして新しいフードマーケットを切り拓く、プレミアムフードの見本市「第39回グルメショー春2026」の4展が、東京ビッグサイトにて同時開幕いたしました。

会場内には、思わず足を止めたくなるパーソナルギフトや生活雑貨、デザインプロダクト、グルメ関連商材など、幅広いジャンルの新商品や企画展示が一堂に揃っております。

最新トレンドや魅力的な新商品が数多くお披露目される東京ギフト・ショーへ、皆様ぜひご来場ください。

東京ギフト・ショーの見どころ

「推し活」から「インバウンド」、販促・OEMまで。心をくすぐる雑貨・サービスが満載!『パーソナルギフト・マイルーム・マイグッズ』

人気のキャラクターグッズやデザイン・機能性に優れた文具、子供から大人までみんなが楽しめる知育玩具、手づくりホビー商材、記念日ギフト、ペットグッズ、小売サポート・ソリューションサービス、デジタル関連雑貨まで、新商品の仕入れからOEM、オリジナルグッズ制作、販促、コラボ、催事、POPUPなど幅広い商談が可能となっております。

特にここ近年増えてきている、海外旅行者向けのインバウンド商品や、若い世代を中心に圧倒的な支持を得ている「シール・シール帳」「推し活グッズ」など注目です!最新のトレンド商品が集まる見逃せないエリアとなっておりますので、ぜひお越しください。

24時間365日、心身を健やかに保つためのビューティー&ヘルスケアアイテムが集うエリア『美と健康ビレッジ』 東5ホール

「美と健康ビレッジ」は、美と健康に関心の高い消費者の心を惹きつける、目新しく高品質なウェルネスアイテムを提案する商談エリア。化粧品や美容機器、ダイエット用品、オーラルケア用品、健康食品・飲料、衛生・消毒用品、リラクセーションアイテムなどの多彩な製品が集います。今回はトレンドのリカバリーアイテムや「睡眠」に関するアイテムをはじめ、天然素材の製品や、独自技術で健やかさをサポートする商品などが多く出展しています。

ギフト・ショーならではの美容・健康に関する新しいビジネスチャンスにぜひご期待ください。

洗練されたデザインとクラフトがそろう人気No.1エリア「ACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR」 西1ホール

1986年から続く、ハイデザインなプロダクトとハイクオリティなクラフトが集まるACTIVE DESIGN & CRAFT FAIR。今回も世界中で人気のブランドから、日本国内で丁寧に作成されたクラフトまで、約200社が集います。また、本フェアだけの特別な会場演出にもご注目ください。発想の力が生み出す量産可能なプロダクトと、手仕事の力が生み出す唯一無二のクラフトの仕入れの場として、バイヤー必見です。

才能あふれる若手クリエイターと、思いを持ったバイヤーの為のビジネスの場「ACTIVE CREATORS」 西1ホール

ACTIVE CREATORS は、今後の活躍が期待される若手クリエイターや、独自の視点でものづくりに取り組む企業が集まるエリアです。若手ならではのユニークで実践的なアイデアや、こだわりあふれる造形が光るプロダクトの数々。想像力あふれるものづくりが集まるプラットフォームをぜひお楽しみください。

サステナブルな流通への「ヒント」と「出会い」「re:re:re」 西3ホール

流通に“循環”を取り入れる、新しいビジネスの提案

“re”は「繰り返し」「 再び」の意味を持っています。美しく、ワクワクする商品に加え、循環システム全体を繋ぐことでサステナブルな流通を実現します。沢山の“re”に関わる商品や仕組みをこのre:re:reで紹介します。

西4ホールにて特別企画「CRAFT UNCOVER for HOTEL」開催中! 西4ホール

西4ホール、LIVING & DESIGN内で現在開催中の「ホテル×工芸」をテーマにした「CRAFT UNCOVER for HOTEL」。UDSがディレクションを務めている本企画はクラフトの新たな価値を、ホテルを舞台に提案します。ホテルと工芸が織りなす空間演出をぜひご覧ください。

【参加ブランド】

1.龍工房(江戸組紐)

2.ceceposya(和紙・天然素材のテキスタイル)

3.加治工紅型(紅型(沖縄の型染))

4.ひわだや(桧皮(ヒノキの樹皮)

5.su+(エコマテリアル)

第39回グルメショー春2026は、「地域を結ぶ、持続可能な食と未来のストーリー」をテーマに、東京ビッグサイト東展示棟 東4ホールで盛大に開催いたします。地域と未来をつなぐ、作り手・売り手・使い手の好循環な関係性をつくりだす、プレミアムなアイテムや提案がたっぷり詰まった開催です。ぜひ会場でご体感ください!

地元の優れた美味しいものが集まる!連携ブースのご紹介 東4ホール

【注目団体出展】豊かな自然を育み、個性豊かな地域資源を持つ群馬県と岡山県の市町村や地元商工会が連携し合同出展をいたします。

「いいもの」「プレミアム」を合言葉に、地元で愛される逸品や、新たに開発された魅力的な商品が多数集まる貴重な機会です。余すことなく地元の魅力を体感いただける群馬県・岡山連携ブースにぜひご注目の上ご来場ください!

ココロオドルぐんまの逸品(群馬県商工会連合会)

ブース番号:東4-T01-18 晴れの国岡山(岡山連携中枢都市圏)

ブース番号:東4-T02-20

日本茶AWARD2025 受賞者紹介 東4ホール

一般消費者の審査を経て、有識者審査、日本茶大賞となる最優秀賞には「農林水産大臣賞」も授与する、権威あるまた、消費者のニーズがわかる品評会として、近年注目を集める画期的なイベント「日本茶AWARD」。2025年の受賞者が集うことはもちろん、消費者の求める飲用シーンで、最適なお茶を探すことが出来る「日本茶AWARD2025」の受賞茶を体感いただけるまたとない機会です。

開催時期

2026年2月4日(水)~6日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展社の業種

- アクティブデザイン&ハイクオリティグッズ

- ホームファニシング&デコラティブ

- フラワーグリーン・園芸用品、アート

- ファンシー&ホビー

- ステーショナリー

- ウォッチ&クロック

- おしゃれ雑貨

- アクセサリー

- コスメティック・ビューティ(美容用品)・香りの商品

- テーブルウェア

- 布製品

- アパレルファッ ション

- パーティー&ラッピンググッズ

- キッチンウェア&ユーテンシル

- カットラリー&ツール

- フロア&バスまわり

- ペットグッズ

- メモリアル&ブライダルグッズ

- アウトドア用品

- スポーツ&プレイング・グッズ(遊戯グッズ)

- コレクターズアイテム

- IT関連&エンターテインメントグッズ

- 欧米インポートグッズ

- ベビー&キッズギフト

- キャラクター・デザイン

- ミュージアムグッズ

- 観光物産品

- 福祉・介護用品

- 防災・非常用品

- 小売店向け販売支援・経営支援関連商品その他ハイクオリティ・ギフトアイテム。

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

ビジネスガイド社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.giftshow.co.jp/tigs/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

東京インターナショナルギフトショー春、LIFE×DESIGN、グルメ&ダイニングスタイルショー春、LIVING & DESIGN2024

東京インターナショナルギフトショー春、LIFE×DESIGN、グルメ&ダイニングスタイルショー春、LIVING & DESIGN2023

東京インターナショナルギフトショー春、LIFE×DESIGN、グルメ&ダイニングスタイルショー春、LIVING & DESIGN2024

東京インターナショナルギフトショー春2022

東京インターナショナルギフトショー春2021

展示会の専門家 清永の視点

全国から感度の高いバイヤーが多数来場する良質な展示会。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたアジア・ファニシング・フェア2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

アジア・ファニシング・フェア2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

開催時期

2025年11月19日(水)~21日(金)

会場

東京ビッグサイト

展示会概要

「アジア・ファニシング・フェア」は次回で10回目の開催を迎える国際的な家具インテリア総合見本市です。業界内では比較的に新しい展示会ですが、回を重ねるごとに展示規模、来場者数ともに拡大を続けています。次回はさらに規模を拡大して、南展示棟2ホールを使用し、出展者数200社/展示小間数400小間、来場者数2.7万人となる見込みです。

「アジア・ファニシング・フェア」は、今、日本国内でもっとも勢いのある家具インテリアの総合見本市です。

家具インテリア専門店・百貨店・量販店・ホームセンター、通信販売、ECなどの家具関連小売企業をはじめ、商社・建築設計事務所・デザイン事務所・ハウスメーカー・建設会社・不動産会社・リフォーム会社など「住」に関わる多くの関係者が来場する。

来場者属性

- 家具インテリア専門店

- 百貨店・量販店・ホームセンター

- 通信販売、ECなどの家具関連小売企業

- 商社・建築設計事務所・デザイン事務所

- ハウスメーカー・建設会社・不動産会社・リフォーム会社

出展者属性

- ベッド・電動ベッド・マットレス・寝具

- ソファ・クッション

- リビングダイニングテーブル・チェア

- リビングダイニングボード・収納家具

- カーペット・ラグ・インテリア雑貨

- 家具インテリア用部材・建築材

- オフィス、ホテル・施設向けコントラクト家具

- 在宅勤務学習用家具インテリア

- ペット用各インテリア

小間割り

主催者

- 一般社団法人アジア家具フォーラム

- 一般社団法人日本能率協会

サイト

http://aff-forum.com/ja/exhibition/description.html

会場の様子

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

ジャパンホームビルディングショー・アジア・ファニシングフェア2022

アジア・ファニシング・フェア2021(家具・ペット家具の展示会)

展示会の専門家 清永の視点

全世界から家具、インテリア関連のビジネスパーソンが多数来場する良質な展示会。

ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

たとえば、「家具マーチャンダイジング診断」などを特典企画として、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたJAPANTEX2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

JAPANTEX2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

JAPANTEX2025の概要

1982年から40年にわたり、豊かな暮らしとインテリア業界の振興を目指して開催されてきた、日本最大級のインテリア国際見本市です。

出展品目

■ウィンドートリートメント:カーテン、ブラインド、スクリーン、カーテンレール、付属品、繊維素材、各種資材

■フロアカバリング:カーペット、手織絨毯、ラグ・マット、フローリング、コルクタイル、プラスチック系床材、巾木、畳、繊維素材

■ウォールカバリング:壁紙、和紙、塗り壁、ペイント、タイル、襖紙、障子紙

■ホームファッション:クッション、タペストリー、テーブルウェア、椅子張り地、タオル、寝装品、インテリア小物、額縁、ピクチャーレール、家具・ファニチャー、インテリア照明、フラワー・プラント、建具・ドア、キッチン・バス等 水回り

■テクノロジー/デジタル:プリント縫製機械、施工機械、工具、インテリア関連ソフト、プリンター、接着剤、リペア、クリーニング、デジタルプリント技術、IoT、DX、ホームオートメーション

■日本の伝統:布製品、和紙製品、木製品、漆器

■SDGsに配慮した商品:環境に配慮した商品、システム、感染症対策商品など

■その他:テキスタイル図案、住宅関連の設備、インテリア家電、装飾品、サービスなど

開催時期

2025年11月19日(水)~21日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://japantex2025.japantex.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

HOSPEX、ビルメンヒューマンフェア&クリーンEXPO、JAPANTEX2022

展示会の専門家 清永の視点

全国からインテリア関連のビジネスマンが多数集まる良質な展示会。

その商材や家具を活用することでどのようなビジネスメリットがあるのかを

来場者に伝えることが重要なので、事例などを

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

※体験アトラクションについては、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催されたジャパンキャンピングカーショー2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ジャパンキャンピングカーショー2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ジャパンキャンピングカーショー2026の概要

ジャパンキャンピングカーショー2026では、過去最多となる452台のキャンピングカーを展示。(JRVAブース内展示車両含む)

軽キャンパーからバンコン、キャブコン、バスコン、キャンピングトレーラー、輸入モーターホームまで、幅広いカテゴリーの車両が一堂に会します。

これだけ多くのキャンピングカーを一度に見比べられるイベントは国内でも他になく、まさに「年に一度のキャンピングカーの祭典」。

会場には最新モデルや新車はもちろん、本イベントで初お披露目となる車両も多数登場し、最新トレンドを実車で体感できる貴重な機会となっています。

初めてキャンピングカーを検討する方はもちろん、買い替えや比較検討をされている方にとっても、実車を見比べられる貴重な機会。過去最多規模となる452台の展示の中から、自分のライフスタイルに合った“理想の一台”を見つけてください。

開催時期

2026年1月30日(金)~2月2日(月)

会場

幕張メッセ

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催者

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://jrva-event.com/event/jccs2024/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

ジャパンキャンピングカーショー2024

展示会の専門家 清永の視点

全国からキャンピングカー好きが集結する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2026の概要

概要は以下の通りです。

- 防災産業展

2011年に起きた東日本大震災を機に自然災害を完全に防ぐのではなく、レジリエンス(強靭性)をたかめていくことに 潮流が変化しています。また、近年では日本各地で大規模な水害が発生しており、社会問題となっています。

そこで本展示会は、今後起こりうる身近な災害にフォーカスし、防災・減災における欠かすことのできない、防災製品や 情報システムをはじめ、ロボット・ドローンなど最新の防災製品を展示公開します。 - グリーンインフラ産業展

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組です。2030年までの国際社会共通の目標であるSDGsの達成、気候変動を抑えるカーボンニュートラルの実現、自然から得た資源を有効活用する循環型社会の構築、長年培われてきた生物多様性の保全など、様々な観点から注目を集めています。

本展示会では、グリーンインフラ関連の製品や要素技術、ソリューション、先行事例等を幅広く紹介いたします。 - 国際宇宙産業展

急速な規模拡大を続ける宇宙関連市場において、宇宙開発事業や月面開発事業に特化したロボットや製品、ロケット開発・製造や打上げインフラ、衛星活用事業や地上での宇宙関連サービスなどを集結させた、宇宙ビジネス単独としては日本最大級の規模で開催する産業展示会です。 - G空間EXPO

「G空間(情報)」とは、将来が期待される重要科学分野の一つである「地理空間情報技術(=Geospatial Technology)の頭文字のGを用いた、「地理空間(情報)」の愛称です。

G空間EXPOは、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて、産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催される4つのイベントの総称です。

開催時期

2026年1月28日(水)~30日(金)

会場

東京ビッグサイト

主催

日刊工業新聞社

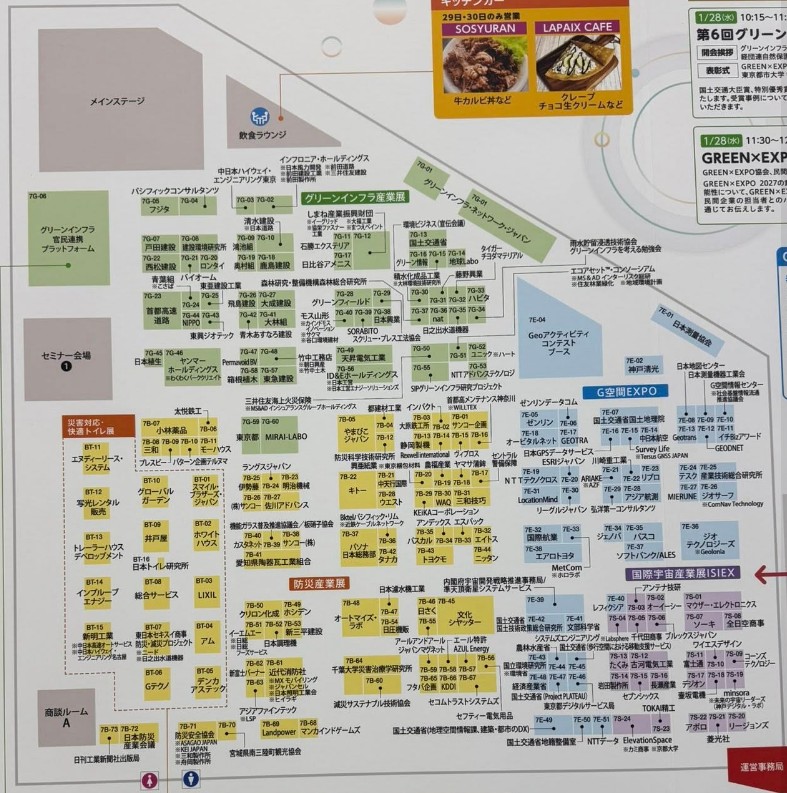

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2025

スマートファクトリー、防災産業展、グリーンインフラ産業展、国際宇宙産業展2024

防災産業展・国際宇宙産業展・グリーンインフラ産業展・KOKOKARA FAIR2023

展示会の専門家 清永の視点

全国から感度の高い技術者、設計者、研究者などが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたnano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2026という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2026の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2026の概要

概要は以下の通りです。

- nano tech

国内外のナノテクノロジー技術を集めた世界最大の展示会として、研究開発の事業化とイノベーション共創を実現する。 - MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM

IoTビジネスを加速するセンシング×ネットワークの最新テクノロジーが一堂に。車載・自動運転、ビッグデータ、AI、ロボット、健康・医療、環境・エネルギーの分野にわたり、次世代センサーに向けた要素技術が集結します。産学官・異分野融合のマッチングを加速させ、研究・開発/製造・設計者との質の高い商談を実現します。

tctJAPAN

3Dプリンティング・アディティブマニュファクチャリング(AM)技術に特化した展示会・カンファレンスです。

AM技術に関する最先端の製品・テクノロジーの発信とAM技術活用に関心の高いデザイン・試作・開発・生産などに携わる参加者との商談・ネットワーキングの場を創出し、ビジネスマッチングを加速させます。

先端表面技術展

表面・界面を精緻に「診る」・「測る」ための分析技術、新しい機能を「創り出す」ための機能性表面・界面の専門展。

表面技術要素展表面処理・表面改質・表面硬化などの各種表面技術と最先端表面処理ニーズを持った幅広い産業分野とのマッチングのための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

DER Microgrid

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

InterAqua

持続可能な企業活動を支える水ビジネスの展示会。カーボンニュートラルやSDGsへの対応、設備機器の維持管理やそのコスト削減方法など、水に関わる課題を解決する製品が集結している。

Convertech

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

機能性材料展

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

グリーンマテリアル

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

JFlex

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

3DECO tech

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

開催時期

2026年1月28日(水)~30日(金)

会場

東京ビッグサイト

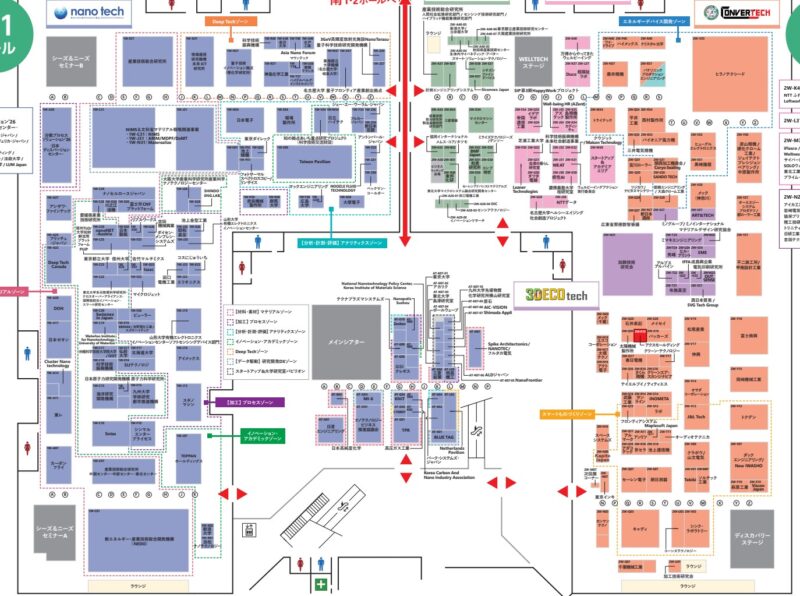

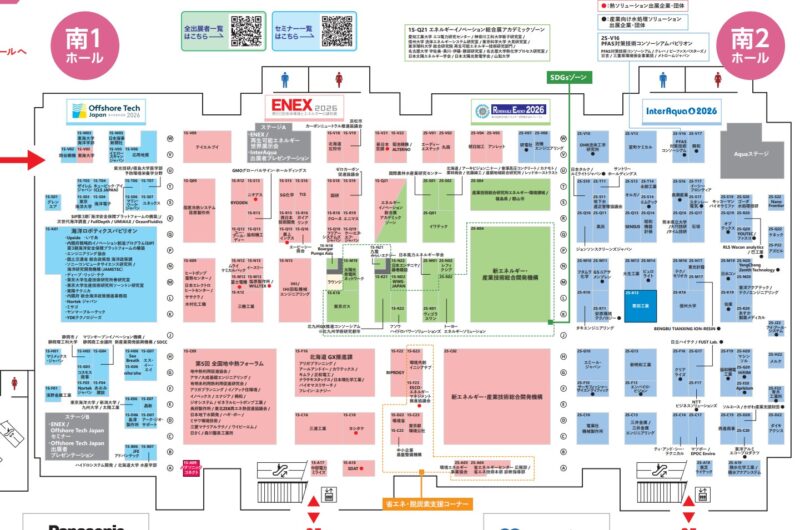

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech、町工場見本市2025

新素材・加工技術・3Dプリンタの展示会:コンバーテック、新機能性材料展、ナノテク2024

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech

nano tech2022_国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。