展示会で成果を出すために最も重要なのが「見込み客の名刺を獲得すること」です。ところが、実際には「展示会では、来場者との名刺交換が上手くできない」と悩んでおられる方が非常に多いのです。そこで本稿では、展示会で名刺交換する際のポイントや優良な見込み客の名刺を獲得するコツについてお伝えします。

展示会で名刺を渡すときに意識すべきポイント

まず展示会で名刺を渡す際に意識すべきポイントについてみていきましょう。

出しやすい場所に名刺を持っておく

展示会で名刺交換をする際には、スムーズなやり取りが大切です。具体的には、出しやすい場所に名刺を持っておくことが重要です。展示会では多くの人々が集まるため、名刺を渡すのに時間がかかってしまうと相手に不信感を与えてしまいかねません。

例えば、名刺入れをかばんに入れていると、取り出すのに時間がかかってしまいます。一方で名刺入れを手元に用意しておくとスムーズに名刺を渡せます。多くの来場者がたくさん訪れる展示会では、相手にスムーズに名刺を渡せるように工夫を凝らしましょう。

積極的に声をかける

展示会で名刺を交換する場面で、積極的に声をかけることは非常に重要です。参加者とうまくコミュニケーションをとることができれば新しいビジネスチャンスにつながります。積極的なアプローチを心がけましょう。

ただし、相手にとって不快だと感じられてしまえば逆効果になってしまうことがあります。相手が求めていることをしっかりと理解し、相手に不快感を与えないよう声をかけることが重要です。また、声をかけることで興味関心度合いの高いお客様に名刺を渡すことができるため、結果として成約率向上につながることもあります。

※効果的な声のかけ方は「目からウロコのスタッフ配置」もご覧ください。

挨拶はしっかりとする

展示会で名刺を交換する場合、まずは相手に対して気持ちの良い挨拶をすることが大切です。当たり前のことだと考える方も多いですが、展示会場には外国人を含めてさまざまな人が集まるため、相手に好印象を与えるためには笑顔を見せることはとても重要なポイントとなります。笑顔を見せることで相手との親近感を生み出し、良好なコミュニケーションを築くことができます。また、さりげなく相手の部署や従事している業務を聞いて覚えておくことで、後日のフォローアップにも役立つでしょう。

名刺交換で効果を高めるために大切な5つのポイント

次に、展示会の名刺交換で効果を高めるために大切なポイントについて紹介します。

もらった名刺には一言メモをしておく

展示会で名刺交換をする際に、もらった名刺に一言メモをすることは非常に効果的です。もらった名刺に一言メモをしておくことで、その人がどんな人だったか、どんな目的で商品・サービスを使用したいと考えているかを思い出すきっかけになります。このメモによって次回の商談や打ち合わせの際に、前回の会話内容を振り返りながら進めることができるのです。

メモの内容には、相手の抱えている課題、興味を持っている商品・サービス、その他印象的だったことなど、フォロー訪問の際、商談のネタに使えそうな情報を書き込むとよいでしょう。ただし、名刺へのメモを相手の前で行うのは失礼ですから、話終えた後、相手から見えないところでがメモしましょう。

興味・関心度合いをチェックする

展示会での名刺交換において、興味関心度合いをチェックすることは非常に重要です。相手の興味・関心を知ることで、最適なアプローチ方法を考え、効果的なコミュニケーションを築くことができます。具体的には、名刺交換の際に、まず相手にどのような業種や職種であるか、またなぜその展示会に参加したのかを聞きましょう。その流れで、自社の出展商材のどの部分にどのように関心があるかを確認し、相手の見込み度合い、興味・関心の程度を把握します。

興味・関心を掴む際には、相手にとって有益な情報を提供することが重要です。売り込むのではなく、相手が求めている情報を提供することで、「このブースは、役に立つぞ」と思ってもらうことができます。

名刺はデータで社内保管しておく

展示会終了後、名刺を電子データで保管することも大切なポイントの一つです。名刺をデータ化することで、お客様リストを作成することができます。これにより、一括メール配信などの効率的な営業アプローチが可能となります。また、データ化された名刺を社内の誰でもアクセスできるようにすることで、クロスセルを促進させるなど、組織的な営業活動を行うことができます。ただし、名刺をデータで保管する際には、セキュリティの観点から、管理方法や保管場所などについて配慮する必要があります。また、データ化する際には個人情報保護に十分注意することが必要です。

展示会での名刺交換は、単なる名刺を交換するだけでなく、相手の興味・関心や見込み度を把握し、データで保管することによってより高い効果を発揮できるようになります。

お客様の負担を限りなく減らす

展示会の名刺交換では、来場者であるお客様の負担を限りなく減らすことが重要です。お客様が名刺を受け取る際に、負担だと感じる要素を可能な限り排除するとよいでしょう。例えば、分厚すぎる名刺は、名刺入れの中でかさばってしまい、お客様の負担になります。また、名刺交換のタイミングにも注意が必要であり、自分が名刺を渡したいと思うタイミングではなく、相手が名刺を受け取りたいと思うタイミングを見極めるようにしましょう。

お客様が名刺を受け取る際に、負担を感じないようにすることで、良い印象を与えることができます。お客様が良い印象を持つことで、商談が前に進む可能性が高まります。負担を限りなく減らすことについて深く考える方は少ないかもしれませんが、展示会の名刺交換の場面では非常に重要なポイントなのです。

※効果的な名刺デザインについては、「展示会名刺 3つのポイント」もご参照ください。

交換した人には継続的にメールでアプローチする

展示会の名刺交換で効果を高めるために、交換した人に継続的にメールでアプローチすることも大切です。交換した名刺をデータ化し、お客様リストを作成することで、一斉送信メールなどのアプローチが可能になります。

また、フォローメールを送る際には、先方の類似業種の事例・顧客の声など、相手にとって役立つ情報を提供することが重要です。ただし、あまりにも頻繁にメールを送りすぎるとスパムメールと思われてしまう危険性があります。注意しましょう。メールを送る際には、タイトルや本文の内容にも気を配り、相手の興味を引くようにすると効果が高まります。

展示会で名刺を渡す際の注意点

展示会で名刺を渡す際の注意点についてもみていきましょう。

その展示会でメインで訴求している商材をうまく活かす

名刺交換の流れの中で、展示会でメインで訴求している商材をうまく印象付けることが成功のカギとなります。名刺交換の際には、商材の特徴や強みを簡潔に伝えることが大切です。ただし、複数の商品をアピールすると、相手にとってはどれが本当に重要なのかわかりづらくなるため、アピールする商品を絞り込みましょう。

また、名刺のデザインや配色にも目を向けましょう。商材のイメージに合わせたカラーや、相手に興味を引くデザインを取り入れることで、印象に残りやすくなります。また、名刺を交換したお客様にはメールを送付し、ブースでは話しきれなかった、商材の開発ストーリー等を伝えると効果的です。

※効果的な名刺デザインについては、「展示会名刺 3つのポイント」もご参照ください。

名刺獲得に力を入れる

展示会では名刺獲得に力を入れましょう。名刺は、見込み客そのものです。自分から積極的に声をかけるなど積極的に名刺交換を行うようにしましょう。

ただし、とにかくたくさんの名刺を集めようとして、やみくもに誰彼構わず名刺交換をすると、まったく自社の見込み客ではない人の名刺が大量に集まってしまいます。それでは、展示会後のフォローがむずかしくなるだけで、成果にはつながりません。注意しましょう。展示会での名刺交換は、相手との対話を通じて行い、自然なかたちで行うようにしましょう。

見込み客に対して継続的に連絡を取る

展示会で獲得した名刺は、見込み客そのものですから、名刺を集めることは非常に重要です、ただし、名刺を獲得するだけでは不十分で、継続的な連絡が必要です。継続的に接点を持つことで、見込み客との関係を築き、成果につなげていきましょう。

いただいた名刺には、相手との会話の内容や興味を持ったポイントなどをメモしておくことが重要です。後でメールを送る際のネタとして役立てることができます。

また、フォローメールを送るタイミングは「展示会後すぐ」が、おすすめです。わたしがお手伝いしたある食品系の企業では、実際に、メール送付のタイミングを、従来の1週間後から、展示会終了後、即時に変更したところ、受注率が7ポイントも向上しました。

好印象を持たれる名刺交換のタイミング

名刺交換のタイミングとしておすすめなのは、相手との会話の中で自然な流れで行うことです。そうすることで、お客様から好印象を持たれやすくなります。一般的に、相手の関心が高まっているときや、自社の商品やサービスについて質問されたときなどが適切なタイミングであり、話が長くなるにつれて少しずつ興味関心が薄れていってしまうと考えられています。

そのため、名刺交換できるタイミングを常に見計らい、適切なタイミングで渡すことを意識しましょう。また、名刺交換後は相手との会話を続け、次のアクションを伝えることで成約につながりやすくなります。

展示会における営業の注意点

展示会の営業には、いくつかの注意点があります。

まず、相手のニーズを掴み、的確な情報提供を行うことが大切です。展示会ではすぐ隣にライバルのブースがひしめいています。展示会での営業は、多くの競合相手がいる環境で行われますから、自社の商品・サービスのベネフィットや独自性を的確に伝えることが成功の鍵となります。誤った情報を伝えてしまうとお客様に不信感を与えてしまいます。注意しましょう。ブースでの説明には分かりやすく簡潔な言葉を用い、相手が理解しやすいように工夫する必要があります。

展示会では多くの人と接することになります。真摯な姿勢で接し、来場者との信頼関係を築くことが重要です。展示会場で信頼関係を築くことができれば、フォロー営業の成功率も高まります。展示会の会場で当日、売れることはほぼないので、展示会では、売り込むのではなく、来場者の役に立つ情報提供を真摯な態度で行うことに注力しましょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

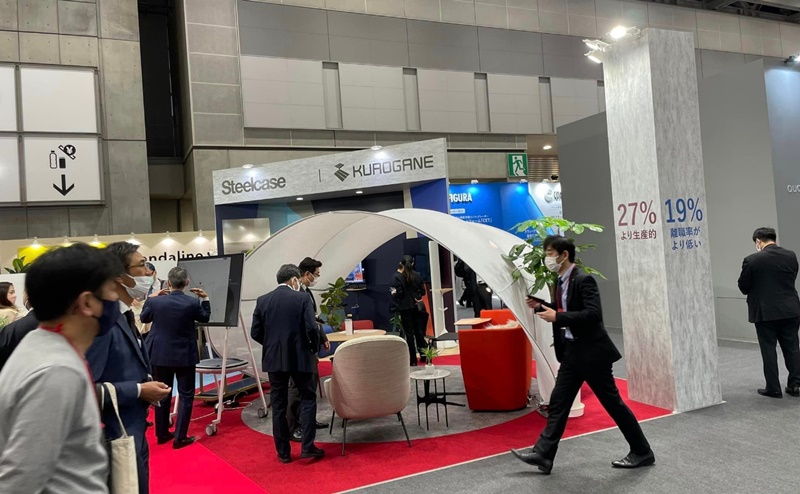

東京ビッグサイトで開催されたオルガテック東京2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

オルガテック東京2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

オルガテック東京2023の概要

オフィス家具やファクスペースの展示会。

「オルガテック(ORGATEC)」は、1953年にドイツ・ケルンで始まった、現代の職場環境をリードする国際見本市です。同地では隔年で、開催されています。

COVID-19(新型コロナウイルス感染症)が2020年以降拡大し、人々の働き方が世界規模で変容していた昨年4月、未来のワークプレイスとワークスタイルを提案する新ビジネスプラットフォームとして、アジアでは初めて開催されたのが「オルガテック東京2022」です。

会場では、家庭でも使えるオフィス家具をはじめ、コロナ対策を前提としたオフィス家具、床材、⾳響、照明、メディア、データ処理に⾄るまで、ニューノーマル時代のオフィス環境の今後について、出展各社がさまざまな展示・提案を行い、話題となりました。第1回の出展者数は63社(国内47社+海外7カ国17社)・80を超えるブランドが参加、来場者数は21,958人)。

今年は南展示棟から西展示棟に会場が変わり、展示面積は前回の10,000m²から約2倍となっています(注.アトリウム空間を含む)。出展者数も2倍以上、国内外から、初出展の78社を含む約130社のトップブランドが、東京ビッグサイトの ⻄展⽰棟(1・2号館)に集結します。

日時

2023年4月26日(水)~28日(金)

会場

東京ビッグサイト

会場小間割り

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

ケルンメッセ

共催

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.orgatec-tokyo.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会では当日その場で売れることはありませんから、実は、終了してからが本番です。展示会で名刺交換した見込み客に対してフォロー営業をきちんと行うことができるかどうかが展示会の成果を決定づけるのです。その意味において、フォロー営業の起点となるお礼メールは非常に重要です。今回は、展示会のお礼メールで成果を最大化するコツについて、わかりやすく解説します。

※お礼メールの具体的な例文は、「展示会のお礼メールはこう書く」もご覧ください。

展示会のお礼メールを送付するメリット

そもそもなぜ展示会において、お礼メールが重要だと言われているのでしょうか?

ここでは、展示会後にお礼メールを送付するメリットについてみていきましょう。

自社の印象が強く残る

まず、挙げることができるメリットとしては、自社の印象を強く残すことができることです。展示会には、自社以外にも多数の企業が出展しています。来場者は、自社ブースだけでなく、他の企業のブースにも多数立ち寄っていますから、自社の存在感をアピールしなければ、他の多くの会社の中に埋もれてしまいます。しかし、適切なお礼メールを送付することにより、自社の印象を強めることができ、記憶してもらえる可能性が高まります。

また、来場者がお礼メールを読んだ際に、「どんな商材を出展していた会社だっったかな?」と思い出すきっかけになるため、今後のフォロー営業を行いやすくなります。このように、適切なお礼メールは、自社の印象を見込み客に再認識させ、関係性を強めることができるのです。

具体的なアクションにつながりやすい

展示会に参加すると、見込み客の名刺や連絡先を多数獲得できます。しかし、それらをうまく活用しなければ、売上にはつながりません。適切なお礼メールを送信することによって、お客様の自社への記憶を定着させ、具体的な行動を促すことができるのです。

ただし、単にお礼のメールを送るだけではなく、適切なアピールを行わなければ、アクションにつながりません。意味のない儀礼的なお礼メールを送ってしまうと、むしろ逆効果になってしまう危険性すらあります。そうならないように、例えば、展示商材について受けた質問への回答や相手にメリットのある特典企画の案内などを行うことで、より効果的なアプローチができます。

※お礼メールの具体的な例文は、「展示会のお礼メールはこう書く」もご覧ください。

お礼メールは、お客様との関係性を強化することができる大変有効な手段ですが、その効果を最大限に引き出すためには、お客様のニーズに対して適切に対応したアプローチを行うことが重要なのです。

商材への興味関心を刺激できる

お礼メールを送ることで、商品・サービスに再度興味を持たせることが可能です。展示会では限られた時間内に商材を紹介するため、詳細な説明や顧客のニーズに応じた対応ができないことがあります。そのデメリットを補うためにお礼メールを利用するのです。お礼メールで、商材の詳細情報を提供したり、顧客のニーズに合わせた提案を行いましょう。商材への興味関心を高めるために、お礼メールを有効活用しましょう。

展示会のお礼メールを送付するデメリット

ここまで、展示会でお礼メールを送付するメリットについて解説してきましたが、お礼メールにはデメリットがあることについても理解しておかなければなりません。ここでは、展示会において、お礼メールを送付するデメリットをみていきましょう。

迷惑に感じてしまう人もいる

展示会のお礼メールを送付することに嫌悪感を抱いてしまうお客様もいます。なぜなら、「重要な取引をメールで行う」という考え方を持つ方にとって、意図せず送られたメールは迷惑だと感じてしまうことがあるからです。お客様に対して迷惑だと感じられないよう、展示会で対応する際に、「後ほど詳細情報をメールでお送りさせていただきますね」と伝えるなどし、事前に許可を取っておくことをおすすめします。

また、迷惑に感じられないようにするため、件名を追加することも検討しましょう。受信者がメールの内容を理解できるよう配慮し、少しでもストレスを低減することが重要です。加えて、丁寧な文面で送信することで、迷惑に感じる人を最小限に抑えることができます。

メール送付に時間がかかる

メール作成と送付に時間がかかることもデメリットです。メールの文章や添付資料を作成するのに準備に時間がかかってしまうことがあります。テンプレートに当てはめてメール文面を作成すれば、時間はかかりませんが、相手に「同時に複数のメールを一括送信している」と感じられてしまうと効果が薄くなってしまうこともあります。効率的でかつ相手にとってメリットのあるメールを送付することが重要です。

対策としては、あらかじめメールのテンプレートを制作しておき、その流れに沿って作成しつつ、顧客ごとに独自の内容を含める方法があります。例えば、展示会で話した内容をメモ等で控えておき、その内容について記載しておくことで、印象に残るお礼メールに仕上がります。もちろん時間はかかりますが、少しの工数で効果が高まるため、メール送付には時間をかけるのがおすすめです。

※お礼メールの具体的な例文は、「展示会のお礼メールはこう書く」もご覧ください。

メールを消される可能性がある

お礼メールに注力したとしても、消されてしまうリスクがあることもデメリットでしょう。メールを煩わしいと感じてその場で削除してしまう方人や一旦迷惑メールフォルダに分類し後日まとめて削除する人は、一定数存在します。

このようにメールを開いてすらもらえないケースもありえるため、注意が必要です。このようなリスクを回避するためには、件名や差出人をわかりやすく設定し、できるだけ事前にメール送信の許可を取るようにしましょう。

展示会でお礼メールを送信する際の流れ

次に、展示会でお礼メールを送信する際の流れについてみていきます。

見込客をグループ分けする

まずは、見込客をグループ分けしましょう。見込客の情報を整理し、見込度に応じてランク分けを行うことで、そのグループに最適なメッセージを送信することができます。ただし、ランクを細かく分けすぎて管理が煩雑になってはいけません。ランク分類は「見込高」「見込あり」「見込なし」のように3つ程度にとどめておく方がよいでしょう。事前に出会いたい顧客像を定義しておくことで、展示会中もより効果のある商談ができるでしょう。

※出会いたい顧客増の定義については、「すべての土台!出展コンセプト」をご覧ください。

メールを作成する

展示会のお礼メールは、展示が終わってから作成するのではなく、事前に作成しておきましょう。事前にメールの大部分を作成しておくことで、展示会が終わったタイミングでスムーズに送信できます。あらかじめ作成しておいたお礼メール骨子に、展示会で対話した固有の内容を追記することで、時間をかけず効果の高いメールに仕上げましょう。

メールを配信する

作成したメールはできる限り早く先方に送付しましょう。できれば、当日中、遅くとも1~2営業日以内にメールを送信することがおすすめです。素早く送付することで、フォロー商談の成功率を高めることができます。

反応へのアフターフォローを行う

展示ブースで質問をくれたお客様に対して、アフターフォローを行うことは非常に重要です。具体的には、質問や要望があったお客様には、お礼のメールの文面にその回答を記載し、スピーディーに送付するようにしましょう。

また、見込み度の高い「今すぐ客」には、サンプルを送ったり、デモンストレーションを実施するなどし、商材の価値を実感してもらいながら、商談を進めていきましょう。今は購入のタイミングではない「そのうち客」に対しては、定期的にメール等で情報提供し、自社を忘れさせない工夫をすることが重要です。展示会後のフォローは、顧客との長期的な関係構築のための大切な手段であることを意識して注力しましょう。

展示会でお礼メールを送付する際のポイント

次に、展示会でお礼メールを送付する際のポイントについて解説します。

展示会後、即時、送付する

展示会場の臨場感がまだ体感として残っているタイミングでお礼メールを送りましょう。展示会後、時間が経つほど印象は薄れていきます。送付タイミングは早ければ早いほどよいと考えてください。そのために、展示会が始まる前の準備段階で、メール文面の骨子を作成しておきましょう。

ブースでの会話や体験に触れる

お礼メールの文面に、ブースでの対話内容を盛り込むことも重要です。展示ブースでの会話や印象は、時間が経つにつれて薄れていきます。相手の名刺の裏面などに、接客内容や相手の反応を、殴り書きで構わないので、メモしておきましょう。

例えば、商材の特定機能に明確に興味を示していた来場者には、その機能を活用している他社事例があることを記載するなどすることで、メール文面に訴求力を持たせることができます。また、展示ブースの写真を添付しておくと、お客様に当日の対話を思い出してもらいやすくなります。

お礼メールを受け取った人が、「自分としっかり向き合ってくれている」と感じてもらえるような文面を作るように心がけましょう。

配信停止リンクを挿入する

お礼メールをメールマガジンのように一括配信する際は、配信停止リンクを必ず挿入しましょう。個人情報保護法や特定電子メール法に基づいて、配信停止のリクエストを受けた場合には速やかに対応することが求められているため、企業からメールを一括配信する上で重要なポイントとなっています。一般的には、フッター部分に配信停止リンクを挿入することが多いです。

過度な売り込みは辞める

展示会のお礼メールを送る際には、過度な売り込みは避けましょう。お礼メールは、来場者に感謝の気持ちを伝え、長期的な関係を構築する第一歩とするためのものです。商品やサービスの過度な売り込みは逆効果になってしまう危険性があります。注意しましょう。お礼メールでは、簡潔かつ丁寧に感謝の気持ちを表現することを意識しましょう。

文章が長くなりすぎないよう簡潔に記載する

次に、文章が長くなりすぎないよう簡潔に記載することも重要です。目安としては、文章全体を1スクロール分に収めるよう心掛けましょう。それ以上長い文章は読まれなくなる危険性があるので注意しましょう。また、視覚的に見やすくなるように、箇条書きにし、一文あたりの文字数も短くなるようにしましょう。

次のアクションを促せるように工夫する

お礼メールのゴールは、次のアクションを促すことです。次のアクションを促すには、相手にとってメリットがある特典企画を設定することが有効です。特典企画については、「目からウロコの展示会フォロー」もご覧ください。

ランクごとにお礼メールの文面を変える

来場者を、「見込高」「見込あり」「見込なし」とランク分けし、ランクごとに適切なお礼メール骨子をあらかじめ作成しておくとよいでしょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会の告知のための案内状は、自社の商品やサービスに関心を持ってもらい、お客様に展示会へ来場してもらうために非常に重要です。今回は、特に、自社主催で開催するプライベート展示会の案内状に必要なマナーを中心に解説します。

案内状を送付する目的

自社主催のプライベート展示会において、案内状を送付する目的は集客です。

展示会の開催を知ってもらい、展示会に来訪してもらうことで、自社商品やサービスに興味を持ってもらいます。

これはビジネスチャンスにつながる、大切な作業です。

印刷された紙の案内状だけでなく、メールでお送りする電子案内状をお送りするのもよい方法です。

案内状には、展示内容や来場時のお客様のメリット等を、わかりやすく記載します。

このことが、しっかりできているかどうかが、集客の差につながります。

案内状で伝えること

案内状で伝えることをお伝えします。

プライベート展示会の案内状で伝えることは、まず第一に場所と日時です。

展示会場の場所は、単に地図をのせるだけではなく、最寄り駅の情報や展示会場に迷わずに到着できるように特徴的な建物や最寄りの駐車場なども掲載します。

また公共交通機関、車などの各種交通手段で訪れた際の所要時間に関する情報も大切です。

展示会の目的と来場者のメリット

展示会の目的は、営業活動を行うことです。

来場者に自社の製品やサービスについて伝え、購入してもらうことで売上につなげます。

新規見込み客の開拓ができることや既存顧客との関係をより深められることが、その効果として挙げられます。

来場者側は、プライベート展示会主催企業とコネクションが作れることや、目的としている製品、サービスを実際に目で見て手で触れながら購入の判断ができることがメリットとして挙げられます。

そのため、主催企業は展示会の場で来場者が商品やサービスの魅力、メリットについて余すことなく伝えられるように工夫することが重要です。

実際の使用感を体験してもらったり、活用事例をセミナー形式でお伝えするなどを行い、見込み客に有益な新情報を与えられるようにしましょう。

開催日時や会場をわかりやすく提示

展示場の案内状には、開催日時や会場についての詳細な情報を分かりやすく記載しましょう。たとえば、展示会の開催日が祝日の場合、その旨について記載することも重要です。

開催時間についても午前午後から記載をし、参加者に誤解が生まれないような記述を心がけることが大切といえます。

また会場までの道のりについては単に地図を記載するだけでなく、特徴的な建物の記載や、どの駅のどちらの出口からどの程度の距離でつくかを記載するような、来場者がスムーズに会場までたどり着けるように工夫することが重要です。

道案内にスマートフォンやカーナビを使用する人も多いので、会場となる建物の名称や住所についても書いておくことが望ましいでしょう。

そのほかに、車での来場の可否についても記載し、可能な場合は駐車場の位置や収容台数についても記載しておくと、どのような移動手段を使えばよいか来場者が判断しやすいでしょう。

展示会に関する問い合わせ先

展示会に関する問い合わせ先としては、自社の連絡先を記載しましょう。そして連絡が入った際は、丁寧な応対をすることが重要です。連絡は、既存顧客だけでなく、休眠客や新規客からも入ることを想定しておきましょう。問い合わせに対して適切に回答することで、よい印象を与えることができます。

案内状における工夫・マナー

自社主催のプライベート展示会の案内状はビジネス文章として体裁を整えて記載しましょう。

案内状は、受け取った本人以外に、その方の同僚や上司、仕入先等協力会社の方にも見られる可能性があります。たとえ仲のいい相手にお送りする場合でも、さまざまな方を念頭に置き、誰が見ても不快に感じない文章にしましょう。

案内状は前文、主文、末文で構成されます。

展示会の趣旨やメリットは、前文として記載します。

主文は挨拶から始め、来場した際のメリットが感じられる内容を記載しましょう。

たとえば展示会参加者への限定特典の案内や商品・サービスの先行販売や体験会を行う旨の記載が有効です。

そのほかにも、商品の独自の特徴について記載し、自社の商品・サービスを選ぶメリットについてイメージしてもらえるようにしましょう。

末文では、開催時期や会場の詳細情報、問い合わせ先などの、参加に伴って、伝えておきたい事項について記載します。

また、展示会の案内状をメールで送る場合は、件名に社名や担当者氏名を記載しておくことも重要です。

用件のみを件名に記載していると、迷惑メールだと勘違いされてしまう場合もあります。そのため、所属や送信者を明らかにして、メール受信者が感じる不安を取り払ってあげましょう。

案内状の例文

令和5年3月吉日

株式会社ABC

代表取締役 展示 太郎

株式会社****

〇〇 〇〇様

新商品の無料体験展示会のお知らせ

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。株式会社ABCの展示太郎でございます。

このたび、弊社主催にて、〇月〇日から、弊社社屋で、新製品の無料体験展示会を開催することとなりました。

今回の展示会では弊社が開発した新商品を、無料で体験していただく機会を設けさせていただきました。

今回の新商品は、****という点や*****という点が画期的で、

貴社にお取り扱いいただくことで、貴社の業績に大きく貢献できると確信しております。

どうぞ皆様お誘いの上、お越しくださいませ。

社員一同心よりお待ち申し上げております。

- 日時:4月7日(金)~4月9日(日)

- 場所:<住所、地図、建物名建物名>

- アクセス:<最寄り駅や所要時間、高速道路出口>

- 参加費用:<有料・無料か、有料ならば金額>

- 展示内容:<展示する商品の特徴、概要など>

- みどころ:<来場者限定特典や体験会の案内など>

- 問い合わせ先:担当 山田 太郎

- 電話00-0000-0000

- メールアドレス○○@△△co.jp

展示会の案内状を作成するときのポイント

展示会の案内状を作成する場合、いくつかのポイントに焦点を当てることのが重要です。魅力的な案内状で顧客の興味を引けるように、事前にポイントを整理しておくとよいでしょう。以下では、展示会の案内状を作成するときのポイント・コツを解説します。

客観的な視点を持って作成する

展示会の案内状を作成するときには、客観的な視点を持つことが重要です。案内状を読む側の気持ちになり、どんな情報が書いてあると嬉しいのか、どのような形式だと最後まで読みたいと思えるのかを、具体的に分析するのがポイントになります。

客観的な視点を持たずに案内状を作成すると、主張が強くなりすぎたり、必要な情報が不足したりするケースがあります。顧客にとって魅力とは言えない案内状になる可能性が懸念されるので、客観的な視点を持つことの重要性はきちんと把握しておきましょう。

作成した案内状はそのまま送付するのではなく、一旦間を置いてから再度内容をチェックし、読む側の心理に沿って書かれているか分析するのがおすすめです。

セールスライティングの「4U」を活用する

展示会の案内状の作成時には、セールスライティングにおける「4U」の技術が役立ちます。4Uとは、以下の4つの要素を指します。

・独自性(Unique)

・有益性(Useful)

・緊急性(Urgent)

・超具体性(Ultra specific)

上記の4つのUを意識して案内状を作成すると、わかりやすくて効果的な内容を構築しやすくなります。独自性(Unique)とはオリジナリティのことで、形式通りではなく自社独自の要素を盛り込むことを意味します。有益性(Useful)は顧客にとってのメリットを指し、展示会に参加する理由や特典を紹介する方法が考えられます。

緊急性(Urgent)とは、早めに参加した方がお得であることをアピールする方法です。例えば先着で特別な配布物を用意するなど、優先してブースを訪れるメリットを紹介することが考えられます。最後に超具体性(Ultra specific)とは、わかりやすくて具体的な情報を盛り込んで、信頼を獲得する方法です。

具体的な数字や事例を記載して、案内状から豊富な情報を読み取れるように備えるのがポイントになります。

展示会に来ないと得られない利益を記載する

展示会の案内状には、その日に来ないと得られない利益について記載するのも重要です。展示会で紹介した情報は、後ほどインターネットなどで全体に公開されるケースがほとんどです。そのため現地に参加しなくても、あとから情報だけ確認すればいいと考える人も多くなります。

しかし、展示会に参加するメリットが多いとわかれば、時間を作って参加してもらえる可能性が高まります。例えば限定のノベルティを配布したり、商品を直接触って体験できる機会を設けたりすることで、展示会に参加する理由ができます。

先に紹介した4Uの緊急性(Urgent)を軸に、展示会に行く必要性を明確にするのがポイントです。

詳しい情報を提供できるURLを記載する

展示会の案内状には、詳しい情報を掲載している自社ホームページなどのURLを記載しておくのもコツです。案内状に記載できる文章量は限られているため、伝えたいことのすべてを書き出すのは困難となります。

そこで豊富な情報が掲載されているページのURLを記載して、より詳しく知りたい場合にはそちらにアクセスしてもらうように誘導する方法がおすすめです。展示会に関する専用のWebページを作成したり、商品・サービス情報をまとめたページを記載したりすることで、スムーズな情報提供が実現できます。

作成した案内状は社内で複数回のチェックを受ける

作成した案内状は、社内で複数回のチェックを重ねて内容を精査するのがポイントです。複数回チェックを入れることで、よりよいかたちに案内状の内容を更新していけます。チェックの過程でミスに気づける可能性もあるため、案内状の完成度を高めるためにも複数回の確認を行いましょう。

案内状のチェックは1人で行うのではなく、複数人で実施するのもポイントです。複数人の視点を活用することで、意外なミスや適切ではない表現を発見できる可能性が高まります。

例文を軸に改善を加えていく

展示会の案内状を作成する場合、先に紹介した例文を軸にして、内容を改善していく方法がおすすめです。例文はそのままでも使用できますが、自社独自の魅力を伝えるためにも改変していくことが重要となります。4Uで言うところの独自性(Unique)を意識して内容を構築することが、案内状の魅力を引き立てます。

自社のキャッチコピーや展示会の魅力を伝える文章の導入など、さまざまなかたちで独自性を演出できます。自社のイメージやブランディングに合った方法を模索し、案内状を彩ることを考えてみましょう。

作成方法をマニュアル化する

展示会の案内状における作成方法は、マニュアル化しておくのもポイントです。作成のポイント、NGなやり方、基本的な流れをマニュアルにまとめておけば、その後も案内状作りがスムーズに進められます。次回以降の展示会への備えにもなるため、案内状の作成と同時にマニュアルを構築するのもおすすめです。

マニュアルの内容は適宜見直し、改善していくのもコツです。作成したマニュアルが古い状態で放置されると、時代に合わない内容になる可能性もあります。定期的にマニュアルを見直して最適なかたちに直していくことで、有効活用が可能となります。

案内状を送付する適切なタイミングと送り方

案内状が完成したとしても、相手方の手元に届き見てもらえなければ意味がありません。

案内状はいつ送付すればよいのでしょうか。

この章では、案内状を送付するタイミングと同封したほうがよいものや案内状の送り方について解説します。

送付するタイミングについて

展示会の案内状は、開催日から1か月程前の段階で送付することが望ましいでしょう。遅くても、開催の2週間前には顧客に届くタイミングで送付します。

相手方企業のうち、役職が高い方を招致したい場合、多忙で予定が早く埋まってしまう傾向にあります。せっかく展示会に興味を示してもらえたとしても、スケジュールが空いていなければ、来場してもらうことはできません。できるだけ早いタイミングで案内状を送付するようにしましょう。

また、特に、来場いただきたいVIP客については、できるだけ直接お会いし、口頭で説明しながら案内状を手渡しするとよいでしょう。

同封物について

展示会の案内状に、当日のプログラムや会場までの詳細な地図を同封しておくと、来場者の不安を払拭することに役立ちます。また、お送りする顧客の担当者の手書きのメッセージを同封すると好印象をもってもらえます。

送り方について

多くの場合、案内状の送付方法は郵送かメールで行います。メールマガジンとして一斉送信をしてもよいでしょう。

ただし、重要な顧客の場合、できるだけ対面して手渡しすることが望ましいです。それが難しい場合には、郵送お送りした後に、電話やメールで個別に連絡するようにしましょう。

以下は、案内状をメールで送信する際の一例です。

件名:新作春物ウェアー展示会のご案内

株式会社XYZ

マーチャンダイジング部長

〇〇 〇〇様

平素よりお世話になり、ありがとうございます。

(株)ABC商事 営業部の鈴木 次郎です。

日頃は格別のお引き立てを賜り、感謝しております。

今回も毎年恒例の、新作春物ウェアの展示会を開催します。

今回の目玉は、ファッション性だけでなく、体温を調節し快適に過ごせる、画期的な新商品のご紹介です。

一般販売に先立ち、特別価格での先行販売の企画を立てました。

詳細は以下の通りです。

_____________

- 日時 〇月〇日(〇)~〇日(〇) 10:00~18:00

- 場所 弊社社屋(地図リンク)

- 株式会社ABC商事 営業部 〇〇

〒888-8888

〇〇県〇〇市△△町2-2

TEL:00-000-0000 FAX:00-000-1111

_____________

ご多用中とは存じますが、ぜひご来場いただきますよう、お願い致します。

展示会の案内状を作成・送付するときに注意すべきこと

展示会の案内状を作成・送付するときには、注意すべきこともいくつかあります。注意点を踏まえて案内状を作成・送付できれば、想定した効果をスムーズに引き出せるでしょう。以下では、展示会の案内状を作成・送付するときに注意しておきたいポイントを解説します。

情報を詰め込みすぎない

展示会の案内状には、情報を詰め込みすぎないように注意が必要です。あれもこれもと情報を記載していくと、肝心の開催日や参加のメリットなどが見づらくなる恐れがあります。優先して伝えるべき情報が埋もれてしまうと、展示会の案内状としての役割を果たせません。

あくまで展示会の案内状は必要最低限の情報を伝えるツールにとどめ、具体的な情報は実際に参加してから説明するように備えましょう。先に解説したように専用のURLを記載して、展示会の詳細や商品説明を顧客側で自発的に確認してもらう方法もあります。

汎用的な例文をそのまま使用しない

展示会の案内状を作成する際には、例文を参考にするのが有効です。しかし、汎用的な文章をそのまま利用すると、相手に既視感を与えてしまい、案内状の価値が弱まる危険性があります。そのため例文を参考にする際にも、オリジナリティを取り入れて自社が特別な案内状を送付していることをアピールすることがポイントです。

汎用的な文章に偏ってしまうときには、例文を細分化して不要な部分を削り落とし、そこにオリジナルの言葉を付け足していく方法が考えられます。例文を活かしつつ独自性を出す際には、文章を細かくして表現を変えていくのがコツです。

誤情報の記載には十分注意する

展示会の案内状には、何よりも正確性が求められます。誤情報を載せてしまうと、相手側に混乱を招き、自社の信頼を損なう可能性もあるでしょう。展示会の開催日や会場までのルート・移動時間など、数字を使う部分は特に間違いがないように注意が必要です。

誤情報が見つかった場合には、速やかに訂正した正しい案内状を送付します。相手側と直接連絡が取れる場合には、早めに誤情報の問題を伝えてトラブル回避に努めましょう。

余裕を持って作成期間を設ける

展示会の案内状を作成する際には、余裕のある期間を設定するようにしましょう。送付までの期日がギリギリだと、作成に時間をかけられず、効果的な内容を構築できない可能性が高まります。焦って作成した案内状にはミスが発生しやすいため、余計な手間が増えるケースも懸念されるでしょう。

展示会の基本情報が決まったら、早めに案内状の作成に取りかかる準備を始めるのがおすすめです。

不明点がある場合には展示会のプロに相談する

展示会の案内状の作成に関する不明点・疑問点がある場合には、プロに相談する方法がおすすめです。展示会のサポートに特化したサービスを活用することで、案内状の書き方や効果的な内容を構築するポイントをスムーズに把握できます。

よりクオリティの高い展示会の案内状を作成するきっかけになるので、積極的にプロの意見を取り入れるとよいでしょう。

集客率を上げるには

自社主催のプライベート展示会において、集客率を上げることは非常に重要です。

この章では、2つの方法から、集客率を上げるための工夫について解説します。

相談予約の枠を設ける

事前相談の予約の枠を設けることは、集客率の向上に役立ちます。これは来場者の相談を事前に受けることで、当日、会場に訪れるインセンティブを高めるという方法です。

来場者の相談内容には、WEBサイトの記載事項やコールセンターでのFAQでは解決できない細かなニーズが含まれています。これらについて知ることは、商品の改良や今後の企業運営に際して大いに役立つでしょう。

また、相談予約を受けておけば、人繰りもしやすくなるため、当日の流れもスムーズになります。

既存客と新規客で案内内容を変える

プライベート展示会の来場者は、大きく分けると、既存顧客と新規客に分類できそれぞれに適した対応は異なります。

既存顧客は自社の商品やサービスについてある程度の理解があるため既存の製品についての解説は不要といえるでしょう。既存顧客は、新しい商品や企画について詳細を知る目的で、展示会へ来ていると考えられます。

一方で新規客は、既存の商品やサービスについても詳しくは知らないケースが多いでしょう。そのため、新規客に対しては、既存商品・サービスのメリットや特徴についても詳細を伝えるようにしましょう。また、新規客に対しては、これまでの実績や事例などを伝え、自社への信頼感を高めることも有効です。

まとめ

自社主催のプライベート展示会の開催にあたって、案内状は、集客のための重要なツールです。

案内状の書き方、送付のタイミング、顧客タイプによる適切な対応も重要です。

これらを工夫することで、展示会を成功させることができます。

また展示会の案内状に求められるのは、展示会に来場した際のメリットの訴求です。

展示会に行きたいと思わせることができる案内状を作成しましょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

商材を出展し特徴を伝え商談に繋げる展示会。展示会は日本だけでなく海外でも数多く行われていますが、海外展示会と日本の展示会にはいくつかの違いがあります。

そこで今回は、海外展示会と日本国内の展示会の違いや海外展示会に出展するメリットとポイントについて、主要な海外展示会を紹介しつつ解説していきます。

海外展示会と日本国内の展示会との違い

海外展示会と日本国内の展示会の主な違いは以下の通りです。

- 来場者の制限がない

- 出展準備が複雑になりやすい

それぞれの違いについて詳しく解説します。

①来場者の制限がない

海外展示会と国内の展示会の違いとして、来場者の属性に関する制限の有無があります。まず、国内の展示会は、小中高生の社会見学として招待する場合を除いて、基本的に未成年者は来場できません。しかし、海外の展示会では多くの場合年齢不問で一般公開されており、未成年者でも来場できます。実際、展示会によっては未成年者が来場することを見越して、ロゴが入ったぬいぐるみやおもちゃを子供の来場者向けに配っている場合もあります。

このように、国内の展示会は未成年者は基本的に来場できませんが、海外展示会は年齢不問で来場できる点に違いがあります。

②出展準備が複雑になりやすい

海外展示会では出展準備が複雑になりやすいという違いもあります。海外展示会の出展準備が複雑になりやすい理由は、税金関係や言語の差などがあるからです。

特に、社内に出展国の言語を話せる人がいない場合、通訳を手配する必要があります。通訳を介してのやり取りとなることから、日本での展示会に比べてコミュニケーションが煩雑になったり時間がかかりやすくなるでしょう。

出展準備が国内よりも複雑になることを予測し、余裕を持って準備することが必要です。

海外展示会に出展するメリット

日本国内ではなく、あえて海外展示会に出展することには以下のメリットがあります。

- 現地企業とのコネクションを獲得できる

- 現地マーケティング分析に活かせる

- 競合他社の商品をチェックできる

市場の動向を把握する機会になる

普段は接触できない多くの人との出会いの場になる

海外での営業能力の向上につながる

国内向けの宣伝効果に期待できる

それぞれのメリットについて詳しく解説します。

①現地の企業や人とのコネクションを獲得できる

1つめのメリットとして、現地企業とのコネクションを獲得できる点が挙げられます。海外展示会には現地企業が多く来場し、その場で商談を進めることができるためです。

展示会では、商品に興味を持ってブースに足を運んでくれた企業や人と直接コミュニケーションを取ることができます。ブースで対応する相手は、エンドユーザーだけでなく、商材を仕入れ販売するディストリビュータや営業機能を代行するセールスレップなど、多岐にわたり、場合によってはその場で成約に至ることもあります。海外展示会に出展することで現地の企業や人とのコネクションを獲得できるのです。

②現地のマーケティング分析に活かせる

2つめのメリットとして、現地のマーケティング分析に活かせることが挙げられます。なぜなら、展示会に出展することでブースに足を運んだ人の自社製品に関する反応を直接確認できるからです。

国内の展示会のみに出展している場合、自社製品に対する海外の反応を直接確認できる機会は多くはありません。しかし、海外展示会に出展すれば、対面での生の声を感じ取ることができるため、現地マーケティング分析に活かせるのです。

③競合他社の商品をチェックできる

海外展示会に出展することで、外国の競合他社が展開する商品をチェックできます。国内からでは把握しきれない情報も収集できるため、海外の競合も含めた今後のマーケティング手法を考えるきっかけになるでしょう。自社の商品を海外顧客に手に取ってもらえるのは、海外展示会に出展するメリットの1つです。

一方で、自社も顧客側として参加し、競合他社の商品を直接手に取って観察・分析できるのもメリットになるでしょう。海外展示会という貴重な機会を活かすためにも、顧客としての視点も活用して会場を見て回るのがおすすめです。競合他社の情報は詳しくデータとしてまとめることで、その後の分析や調査がしやすくなります。

④市場の動向を把握する機会になる

海外展示会への参加は、市場の動向を世界規模で把握する機会にもなります。さまざまな業界がグローバルに展開している現代において、国内市場だけを対象にした分析・調査では、情報が不足する恐れがあります。そこで海外展示会への出展機会を活用し、市場全体の動向を確認するのも1つのポイントです。

世界各国が参加する大規模な海外展示会であれば、世界の市場動向をその目で確認できる可能性があります。簡単な視察だけでも多くの情報を収集できるため、時間を作って会場を積極的に見て回るのがおすすめです。短時間でスムーズに情報収集ができるため、分析や調査にかけるコスト削減につながる点もメリットになります。

⑤普段は接触できない多くの人との出会いの場になる

海外展示会への出展は、単純に多くの人と出会える場所として利用できる点もメリットです。普段はコミュニケーションの機会がない現地の人や、その業界で有名なバイヤーやディストリビュータ、セールスレップと接触できる可能性もあるため、自社の将来につながる出会いを体現できる可能性にも期待できます。

有益な出会いを求めて海外展示会に参加するのも、出展理由の1つになるでしょう。もちろんただ顧客やバイヤーと出会い、その場でコミュニケーションを取ることが目的ではありません。その後の商談や販路拡大などにつながるように、きちんと良好な関係構築を狙っていく必要があります。

海外展示会への出展時には、コミュニケーションの方法や工夫について事前に考案し、効果的な手法を実践していくのがおすすめです。

⑥海外での営業能力の向上につながる

海外での営業力向上につながる点も、海外展示会に出展するメリットです。海外向けの営業方法は、国内でのものとはさまざまな点で異なります。言語が違うだけでなく、有効なアプローチ方法やコミュニケーションの流れも変わるため、最初は多くのシーンで戸惑うことになるでしょう。

しかし、実際に海外展示会で営業経験を積むことで、その体験をきっかけに営業能力の向上・見直しを図れます。それは次回以降の海外展示会への出展時に、より効果的な営業をかけるための礎になり得るでしょう。海外向けの営業力を鍛えるという目的に使えるのも、海外展示会出展のメリットです。

⑦国内向けの宣伝効果に期待できる

海外展示会に参加したという実績は、国内向けの宣伝効果にもつながります。海外で自社商品・サービスをアピールしたという事実は、国内のステークホルダーに対してよい印象を与えられる可能性があります。海外での宣伝を行いつつ、同時に国内向けの広告にも活用できる点もまた、海外展示会に参加するメリットに数えられます。

海外と国内の両方に対して宣伝ができれば、コストを抑えて自社商品・サービスのアピールが可能となります。海外展示会での成果だけでなく、その後の国内向けのPR効果にも期待できるので、積極的な出展がおすすめされます。

海外展示会に参加する際の注意点

海外展示会に参加する際には、いくつかの注意点を把握しておく必要があります。慣れない土地での行動にはリスクも伴うため、事前に対策を考えておくとよいでしょう。以下では、海外展示会に出展するときの注意点を解説します。

国内でのやり方に固執しない

海外展示会に出展する際には、国内展示会でのやり方に固執しないように注意しましょう。「日本では〇〇だから」「いつもは〇〇の流れでやっているから」といった固定概念を持ったままでは、海外顧客向けに有効なアプローチができない可能性があります。

国内でのやり方が足を引っ張るかたちになると、せっかくの海外展示会で成果が出づらくなります。海外展示会に出展する際には、一旦普段の流れや考え方は忘れて、海外という場所にマッチした手法を模索する必要があります。

国内展示会で成功する方法が、必ずしも海外で通用するとは限らないため、一から展示会でのアクションを考えるのが重要です。海外展示会ならではの手法を編み出していくことは、現地で成果を出すためのコツになるでしょう。

現地での集客方法を考えておく必要がある

現地でどのように集客を行うのかは、海外展示会における大きな課題です。国内展示会とは異なり、会場にいるのは多国籍な顧客となります。そのため国内と同じ集客方法では、注目を集められない可能性も懸念されるでしょう。海外展示会が行われる国の情報を収集しつつ、その場に合わせた集客方法を実践するのがコツです。

場違いな方法を取ってしまうと、逆に顧客が離れていく可能性もあるため、事前に多くの情報を集めて最適なアプローチ方法を考えておくとよいでしょう。実際に海外展示会に出展した経験を持つ企業の事例などを参考にして、集客方法を考案するのも1つの手段となります。

消極的なコミュニケーションにならないように注意する

海外展示会への参加時には、会場の雰囲気に呑まれてしまい、思ったようにアピールできないケースも多いです。しかし、消極的なコミュニケーションになってしまうと、海外顧客やバイヤーとの出会いを有効活用できなくなります。

海外展示会という独特の雰囲気に圧倒されないように、早めに現地に入ってその国の魅力を味わったり、多くの人とコミュニケーションを取って会話に慣れておいたりするのがおすすめです。特に海外が初めての従業員は、展示会以前に異国の雰囲気に困惑する可能性があります。

慣れない土地に行くことに不安を覚えるケースも多いため、メンタルケアを行えるように準備しておくのも対策になります。また、大きな環境の変化によって体調を崩さないように、健康管理を徹底するのも重要です。

海外の文化・風習を把握しておく

海外の文化や風習を事前に調べて、特徴を把握しておくのも海外展示会へ出展する際のポイントです。海外と一言で言っても、その国によってルールや一般常識は大きく異なります。従業員が持っている海外のイメージと、海外展示会が実施される現地のイメージが乖離していると、予定していた行動ができない可能性もあるでしょう。

海外展示会への出展を決めたなら、早い段階で開催国の情報を調べて、文化や風習への理解を深めておくことがおすすめです。現地でのNG行動や注意点を把握したうえで、効果的な展示を行えるように備えるのが基本的なプロセスになるでしょう。

その国ならではの文化や風習におどろくことのないように、情報収集には時間をかけるのがおすすめです。

トラブルへの対処法を決めておく

どれだけ準備をしても、海外展示会への出展時には思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。トラブルの発生確率をゼロに抑えることは不可能なため、事前に対処法を決めてリスクを最小限に抑える方向で調整するのがポイントです。

「〇〇が発生したら〇〇に連絡する」といった対処の流れを確立しておくことで、大きな損害を出さずに海外展示会への出展を継続できる可能性があります。トラブルが起きても慌てずにいられるように、あらゆるパターンを想定して対処法を考えておきましょう。

主な海外展示会を紹介

海外では、多くの展示会が日々開催されています。単に海外展示会に出展すればよいというわけではなく、その展示会の特徴や客層から自社製品に合った展示会を選ぶことが大切です。

そこでここからは、主な海外展示会をご紹介します。数ある海外展示会の中から、自社製品の特徴に合った展示会を見つけましょう。

ファッション・アパレルの海外展示会・見本市

ファッションやアパレルの海外展示会・見本市は、各国で開催されています。その一例として挙げられるものが、現地企業以外に海外からの企業も多く集まり、毎年賑わいを見せているのが以下の展示会・見本市です。

- パリのファッションウィーク(フランス)1月

- ロンドンのファッションウィーク(イギリス)6月

- ミラノのファッションウィーク(イタリア)2月

- ニューヨークのファッションウィーク(アメリカ)2・9月

上記の4つは世界4大コレクションと呼ばれており、ファッション好きであれば知らない人はいないといわれるほど有名な海外展示会・見本市です。海外ではファッションウィークと呼ばれているこの展示会・見本市は、日本では「パリコレクション」や「ミラノコレクション」などと呼ばれることが一般的です。

日本を含む世界中のアパレル企業やファッション好きな方が見ており、ファッション・アパレル関連の商品をアピールしたい場合に最適な場所と言えるでしょう。

食品の海外展示会・見本市

食品の海外展示会・見本市をお探しの方は、まずは以下の3つを押さえておきましょう。

- Anuga(ドイツ)10月

- HOFEX(香港)5月

- Summer Fancy Food Show(アメリカ)6月

例えば、ドイツで10月に開催されているAnugaは世界有数の食品見本市です。100年以上の歴史があり、独自のダイナミズムで食品・飲料業界に影響力を与え続けています。最新の食品トレンドや刺激的な特別イベントに焦点を当てたトピックで、世界中の食品・飲料業界が注目している有名な食品の海外展示会・見本市です。

また、香港で開催されているHOFEXは2年に1回開催されており、2019年は2661社が出展、39224人が来場 しました。

「Summer Fancy Food Show 2023」は、ニューヨークで開催されるアメリカ東海岸最大級の高級食品見本市です。情報の発信都市ニューヨークで開催されることもあり知名度も高く、北米市場での販路開拓を目指す方におすすめです。

ロボット・テクノロジーの海外展示会・見本市

ロボット・テクノロジーの海外展示会・見本市の一例としては以下があります。

- NAB Show:映像(アメリカ)

- CES:電子機器(アメリカ)

- MWC:モバイル技術(スペイン)

2023年1月、アメリカにて電子機器の展示会・見本市である「CES2023」が開催されました。「CES2023」では、サッカーワールドカップの競技場28個分の展示スペースに約3200社が出展。ホールの入口には巨大なLEDビジョンが設置されており、ラスベガスの夜景を映像化して来場者を出迎える演出が好印象を与えました。中に入ると「Tech East」「Tech West」「Tech South」の3エリアに分かれており、多種多様な出展ブースで賑わいました。電子機器に関する海外への出展は、世界最大級のテクノロジー「CES」がおすすめです。

家具の海外展示会・見本市

家具の海外展示会・見本市として有名なのは以下の3つです。

- Ambiente(ドイツ)2月

- Maison et Objet(フランス)1・9月

- NY now(アメリカ)2・8月)

欧州ではドイツのAmbienteとフランスのMaison et Objetが1月、2月と続けて開催されます。そのため、両方出展することは難しく、出展したい場合はどちらかに絞る必要があるでしょう。選び方としては、キッチン用品を展示したい場合はAmbiente、インテリアを展示したい場合はMaison et Objectがおすすめです。

海外展示会を出展する際のポイント

海外展示会に出展して成功するためには、以下のポイントを把握しておくことが大切です。

- 展示会を見極める

- 補助金や助成金の対象かどうかを確認する

- 出展準備を念入りに行う

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

展示会を見極める

展示会によって客層や特徴が異なるため、どの展示会が自社に適しているかを見極めることが成功のためのポイントです。

例えば、同じ家具の海外展示会であっても、どのような家具を取り扱っているのか、どのような家具が求められているのかが展示会によって異なります。

各国の展示会を確認し、最適な展示会を見つけましょう。

※国内展示会の見極め方は、「成果が出る国内展示会の選び方」をご参照ください。

補助金・助成金の対象かどうかを確認する

自治体によっては、海外展示会への出展に対する補助金や助成金を提供している場合があります。政府による取り組みとしては、「展示会等のイベント産業高度化推進事業(展示会を契機とした海外販路開拓に関する実証事業)」や「JAPANブランド育成支援等事業」などが挙げられます。

補助金や助成金を受け取ることができれば出展費用を抑えられるため、事前に対象かを確認し、対象である場合は早めに手続きを進めましょう。

出展準備(費用・持ち物・保険・名刺・服装)を念入りに行う

出展準備は念入りに行いましょう。出展準備の一例としては以下があります。

- スーツではなくビジネスかつラフな服装

- 歩きやすい靴

- 配布資料の手配

- 知的財産権

- 税金

- 出展費用

- ブース装飾費用

- 通訳の手配

- 展示品の運搬手配

- 航空券

- 現地での移動手段

- 現地での宿泊施設の確保 など

「国や公的機関などの海外進出支援施策を活用する」

日本貿易振興機構ア(ジェトロ)や日本商工会議所では、海外展開を支援する施策に取り組んでいます。事業検討フェーズ、準備・計画、販路開拓、契約、貿易、資金調達、事業拡大まで、様々なフェーズに合わせて支援進出のサポートが可能です。

不明点や不安な点がある場合は一度相談してみるとよいでしょう。

まとめ

この記事では、海外の主要な展示会を紹介しながら、海外展示会と日本国内の展示会の違いや海外展示会に出展するメリットとポイントについて解説しました。

とはいえ、海外展示会・見本市に初めて出展する場合、するべき準備や展示会の選び方、申し込み方がわからないということも多いでしょう。海外展示会・見本市に出展する場合は、日本貿易振興機構ア(ジェトロ)や日本商工会議所に相談しながら進めるとよいでしょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業マーケティングでは、国内外問わず展示会への出展をサポートいたします。国内展示会、海外展示会への出店を検討している方は是非お気軽にお問い合わせください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

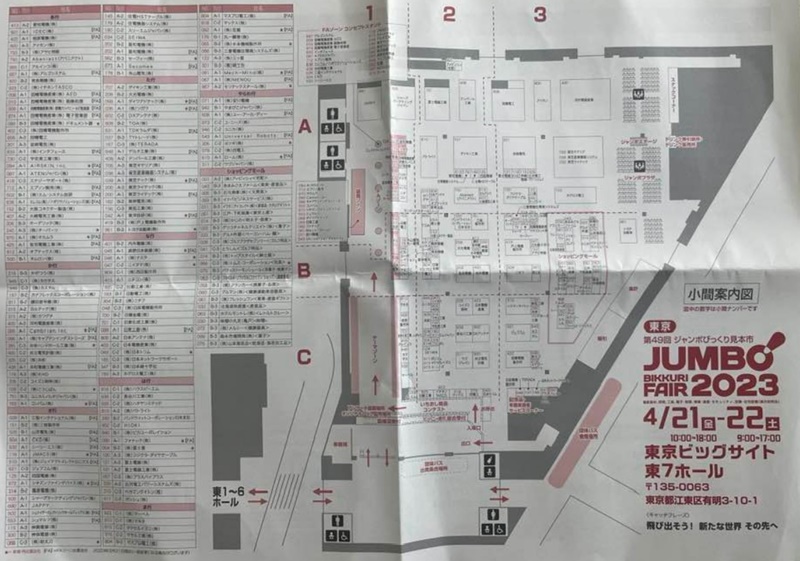

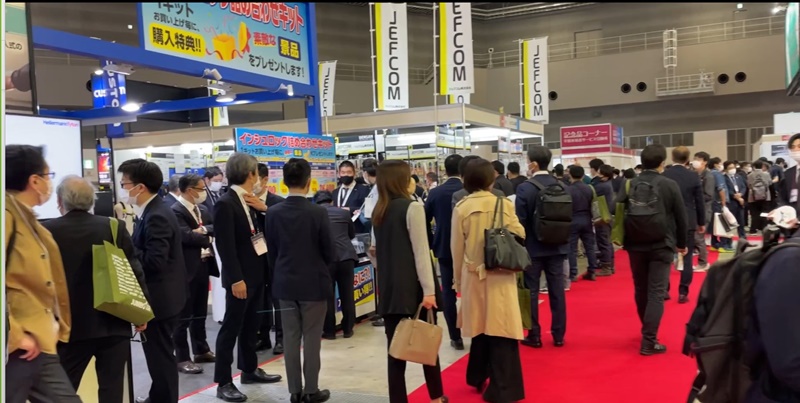

東京ビッグサイトで開催されたジャンボびっくり見本市2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ジャンボびっくり見本市2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ジャンボびっくり見本市2023の概要

大阪・東京開催合わせて、3万5千名超が集う電設資材、照明、工具、電子・制御、情報・通信・セキュリティ、空調・住宅設備等の見本市です。昭和50年(1975年)より回を重ね、今年で49回目となる電設業界では国内最大規模の展示会となっています。

今回は『飛び出そう!新たな世界 その先へ』をキャッチフレーズに、新たなビジネスチャンスにつながる総合見本市を展開。専門メーカー200社以上が集結し、話題の新商品や最新情報をお届けします。

<テーマゾーン>

テーマは「持続可能な未来を守る新技術 ~脱炭素・エネルギー・DX・IoT・防災・減災~」。

人類がこの地球で暮らし続けていくために、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標であるSDGs。そんなSDGsの達成に活躍する製品を「脱炭素・エネルギー」「DX・IoT」「防災・減災」の3つのジャンルに分け、来場者様にワクワクする未来を感じていただける展示を行います。また、2025年に開催される大阪・関西万博に関連した展示も行います。

<テクニカルセミナー>※東京会場のみ開催です。

テーマ「今備えるべき 脱炭素DXの取り組み」

日本が2050年カーボンニュートラルを宣言し、企業を取り巻く環境は日々変化しています。未来の消費者である若者を中心に気候変動への関心は高く、消費行動への影響が顕在化しつつあります。そのため、脱炭素化の取り組みを加速している企業は価値が上がり、逆に対応が遅れている企業は経営リスクが増える時代になりました。一方で、脱炭素の取り組みは企業の持続可能なビジネスを生み出す可能性やイノベーションに繋がる可能性もあります。

本講演では、すでに脱炭素DXの取り組みを開始している企業事例や今後、企業経営に求められる脱炭素DXの取り組み(可視化、削減、創出、そして最適利用へ)について公表事例などを交えご講演いただきます。

日時

2023年4月21日(金)~22日(土)

会場

東京ビッグサイト

会場小間割り

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

ジャンボびっくり見本市協催委員会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jumbo-fair.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

マーケティングにおける手段のひとつに、展示会への出展があります。

展示会への出展を検討する際、出展にかかる費用は気になる要素のひとつではないでしょうか。

この記事では、展示会出展費用の相場や費用を抑える方法などを解説します。

展示会出展にかかる費用にはどんなものがある?

ここではリアル展示会をメインに、出展にかかる費用を解説します。

単に出展するだけなら出展料を負担するだけでよいのですが、それでは展示会で成果を出すことは困難です。

成果を出すには、「見込客に足を止めさせるブースづくり」をはじめとして、色々な工夫や取り組みが必要になります。それに伴い、さまざまな要素に費用が発生します。

出展費用

出展費用は、展示会への出展そのものにかかる費用です。

展示会で使用するスペースの広さには小間(コマ)という単位が設けられており、1小間あたりの料金が設定されます。

通常、1小間は、3メートル×3メートル(または、2.7メートル)で、費用は、45万円程度となることが多いです。

6メートル×3メートルなら、費用は、倍の90万円程度となります。

展示会主催者によっては、出展のための最小単位を6メートル×3メートルとするケースもあります。

詳細は、展示会主催者に確認ください。

ブース装飾費用

ブース装飾の費用に含まれるものは、床・壁・電気関係の施工費や、装飾の材料費、運搬費などです。

これらをすべて外注に発注すると費用は掛かりますが、自社で設営や装飾をする場合と比べて手間が大幅に減ります。

展示会の主催者がブース装飾の基礎セットを用意しているケースもあります。また、その基礎セットの利用料が出展料に含まれている場合もあります。

ブース装飾は、展示会の来場者を自社ブースに立ち止まらせるために非常に重要ですが、かっこいいブースをつくろうと思って過度にデザインしすぎる必要はありません。ブース装飾費用は、成果につながるかどうか、という観点で慎重に検討しましょう。

ブース装飾の費用は、多くの場合、出展費用と同程度の予算が設けられています。

人件費や協力会社への費用

人件費や協力会社への費用には、社内スタッフやMC・ナレーター、コンパニオンなどに支払う費用があります。

人件費に加え、会場が遠方であれば、宿泊費や交通費なども必要ですし、展示する商材が大型な場合、トラックなどでその商材を会場まで運び込む費用も発生します。

また、展示ブースの演出としてMC・ナレーターやコンパニオンを依頼する場合は、依頼先のイベント会社に費用を支払いうことになります。この場合、費用は、依頼するMC・ナレーターやコンパニオンの経験やランクに応じて上下します。

集客費用

集客では、来場者に自社のブースに来てもらうための集客と、会場に来場してもらいたいターゲットへの集客の2種類があります。

自社のブースに来てもらうための集客方法は、来場者、特にブースの前にいる見込み客に声をかけたり、ノベルティグッズやパンフレット、チラシなどを配ったりすることです。

ノベルティグッズやパンフレット、チラシの製作する際のロットは、想定している来場者との接点数を元に見積もりましょう。

ターゲット顧客に会場に来場してもらうための集客方法は、商談中客、失注客にメールを送ったり、自社ホームページやSNSで告知したりするとよいでしょう。

展示会の出展をプレスリリースすることも有効です。

展示会の費用相場は?

展示会の費用は、展示会の規模やジャンルによって相場が異なります。

出展を検討する際は、目的とターゲットを設定し、どのような種類の展示会に出展するかを検討します。

また、見込客の有効名刺獲得数と望ましい獲得単価から予算の上限を算出するのもよいでしょう。

例えば、見込客の有効名刺獲得目標数が300枚で、名刺獲得単価を10,000円以内にしたい場合、300枚×10,000円=300万円が予算の上限となります。

主要展示会場で開催される展示会

東京ビッグサイトや幕張メッセ、インテックス大阪、ポートメッセなごやなどの主要な展示会場で開催される展示会は、1小間(3m×3m)でおよそ45万円が、出展料の相場です。

初めて展示会に出展する企業では1〜2小間を使用するケースが多く、出展料はおよそ45〜90万円です。

設備や装飾の費用が同額と想定した場合、出展料と合わせて90~180万円程度の費用がかかります。

また、人件費・協力会社への費用、チラシなどの販促物の費用は、多めに見て、20万円~と考えるとよいでしょう。

合計すると、展示会の総費用は、110万円~200万円と考えられます。

中規模展示会場で開催される展示会

東京都立産業貿易センター浜松町館やマイドーム大阪などの中規模展示会場で開催される展示会は、1小間(3m×3m)でおよそ20万円〜が相場です。

1〜2小間の出展費用で20〜40万円、前述のその他費用を含めると、多めに見て60〜100万円程の費用がかかります。

地方自治体が開催する展示会

地方自治体が開催する展示会は規模の小さいものも多く、出展費用は数万円~で出展が可能です。

展示会によっては、主催する地方自治体が統括する地域内の企業であれば、出展費用が一層安価になる展示会もあります。

地方自治体が開催する展示会では、設備・装飾費用と合わせても20万円以内で出展できるケースもあります。

人件費・協力会社への費用等も、規模の大きい展示会と比べると安価に済ませられるでしょう。

費用を抑えて出展する方法

展示会へ出展するにあたり、出展料の削減は困難ですが、そのほかの費用については抑えられます。

どれだけ費用をかけても、出展の効果が得られなければ出展する意味はありません。費用対効果を意識して出展計画を策定しましょう。

設備を簡素にする

プレゼン型の展示方法で、特に費用のかかる項目は設備です。

大きなモニターや音響のレンタル費用に加え、各機材の設置・撤去費用のみでも80万円程度かかる場合があります。

設備を簡素にするために、過分な音響設備を削減したり、たとえば、食堂に設置している大型テレビモニターを流用するなど、既にあるものを利用できないかも検討しましょう。

また、展示会の主催者やブース装飾業者が提供しているパッケージやレンタルブースの利用も、費用を抑える方法のひとつです。

装飾を工夫する

装飾を簡素化しても、効果のあるブースをつくることができます。

ブースデザインを業者に丸投げせず、自社でターゲットに届きやすい言葉やイメージを練り上げてから発注すると、費用を抑えられます。

また、繰り返し使える装飾品を用意することも、費用を抑える方法のひとつです。

初回は費用がかかってしまいますが、2回目以降の装飾にかかる費用を抑えられます。

無駄な廃棄を削減できますから、SDGsの観点からも望ましい方法です。

デザインを外注する場合は費用が高くなる可能性があります。必ず見積もりをとったうえで依頼しましょう。

シンプルなブースでも、ブースキャッチコピーや体験アトラクションを磨くことで、多数の見込み客にリーチすることができます。

※ブースキャッチコピーのつくり方は、「ブースキャッチコピー3つの鉄則」もご覧ください。

※体験アトラクションについては、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」もご覧ください。

能力の高いプロに依頼する

予算に余裕があれば、能力の高いプロMC、実演販売士やコンパニオンに依頼するという方法もあります。

大きな成果につなげるためには人数よりも能力を重視する方がよいでしょう。

能力が低い3人よりも、能力の高い1人のに依頼する方が費用を抑えられる上、成果にもつながりやすいケースがあります。

また、MC、実演販売士、コンパニオンに依頼して成果を出すためには、教育も重要です。

出展コンセプト、出会いたい相手、ブース接客でのゴールを事前に共有し、来場者へのトークを一緒につくり込みましょう。

また、展示会によっては、主催者が来場者に配布した名札ネームタグの色で、来場者の業種が分かるようになっているケースがあります。

やみくもに声をかけるのではなく、出会いたい相手の色の名札をつけた来場者に絞って声をかけるよう教育するとよいでしょう。

さらに、名刺を獲得するだけに留まらないよう、自社ブースの詳細を担当するスタッフのところに誘導するよう教育することも大切です。

補助金・助成金を活用する

地方自治体や中小企業を支援する法人・団体は、補助金や助成金を設けています。

助成金や補助金の対象には、支援元によって条件がありますが、条件を満たしていれば、展示会にかかる経費の1/3~1/2、場合によっては2/3程度の補助を受けられます。

情報収集し、条件を満たすものがあれば活用しましょう。

行政がメインで運営する展示会に出展する

商工会議所や産業振興公社など、行政の中小企業支援機関が借り上げた敷地に、店子として出展すると費用を抑えられます。

行政がメインで運営する展示会であれば、わずか数万円の出展料で出展することも可能です。

行政が運営する展示会の例には、たとえば以下のようなものがあります。

「東京ビジネスフロンティア」による共同出展方式」

「香川県産業支援財団が「スーパーマーケット・トレードショー」で香川県企業のために借り上げたスペースへの出展」

質を落とさずに費用を抑えるコツ

展示会にかかる費用を抑えるには、上記の方法が有効です。しかし、費用を抑えることばかりに注目してしまうと、肝心の質が低下し、成果を挙げられなくなる可能性があります。そのため展示会の費用を考える際には、質を落とさない方法をチェックするのもポイントです。

以下では、質を落とさずに展示会の費用を抑えるコツを解説します。

費用をかける場所と削減する場所を明確に分ける

展示会の費用を抑える際には、満遍なくすべての領域でコスト削減を行うのは避けましょう。全体にかける費用を均等に下げると、クオリティが低下して周囲のブースに見劣りする可能性があります。結果的に成果を出せなくなり、出展にかけた費用が無駄になるケースも懸念されるでしょう。

そのため展示会に出展する際には、「費用をかけるべき場所」と「費用を削減すべき場所」を明確に分けるのがコツです。費用をかけるべき場所には予算をかけて、高品質を維持するのがポイントです。そこにかかった費用を補填するために、費用を削減しても問題ない場所を選定し、コスト削減に取り組みましょう。

「費用をかけるべき場所」と「費用を削減すべき場所」を上手くコントロールすることで、質を落とすことなく費用を抑えやすくなります。

自社の目玉となる要素を決めておく

展示会の費用を抑える際には、自社の目玉となる要素を決めておき、そこに予算を重点的にかけるのもコツです。出展コンセプトに基づき、多くの人に見てほしい・訴求したい要素を明確にし、その場所の質を下げないように工夫することで、成果の上がるブースにすることができます。

逆に、出展コンセプトと関係がなく、見込み顧客が気にしない部分に費用をかけても、出展する側の自己満足で終わってしまうので、やめましょう。自社が何をアピールしたいのか、どんなことを顧客に知ってもらいたいのかを明確にして、費用をかける部分を決定するのもコツです。展示会の出展における目玉要素は、展示会プロジェクトチームでディスカッションしながら練り上げていきましょう。

たったひとりの考えだけでは、視野が狭くなる恐れがあります。そのため複数人でチームを組み、出展コンセプトや自社の特徴を踏まえたうえで目玉要素の決定を進めましょう。

※出展コンセプトについては、「費用対効果を最大化する出展コンセプトとは?」もご参照ください。

無駄に人員を増やしすぎないようにする

展示会の費用を抑える際には、無駄な人員を増やしすぎないように調整することもコツです。

自社の従業員だけで賄いきれない場合、当日や準備の段階で外注スタッフをスポット的に活用することが考えられます。しかし、本当に人員が足りないのであれば仕方ありませんが、無駄に人が多すぎると費用がかかるだけでなく、作業が円滑に進まない可能性があります。結果的に費用が増加し、質も低下するという最悪の事態に発展するでしょう。そのため人員を増やす際には、全体をよく見てから人数を調整する必要があります。

専門的な知識・技術を持つ人材を確保する場合、より多くの費用がかかります。自社の従業員でまかなえないか確認したうえで、どうしようもない場合のみ人員を増やす方向に舵を切りましょう。

集客にかかる費用はある程度確保する

展示会の費用を削減する場合でも、集客に関わる部分はある程度多めに予算を確保するのがポイントです。費用をかけて洗練されたブースを作り、十分な人員を確保できても、集客につながる部分の費用が足りないと、結果を出せない可能性があります。展示会の出展において集客は最も重要なポイントであるため、予算をケチらないのが基本です。

集客にかかる費用は、先に解説したように、展示会専用名刺、ノベルティグッズ・パンフレット・チラシなどが該当します。これらの質が低いと、顧客の興味を引くことができず、次のアクションにつながらないケースが増えると考えられます。そのため集客で使うアイテムには積極的に費用をかけ、それ以外の部分でコストを抑えるのがおすすめです。

※展示会専用名刺については「展示会専用名刺に盛り込むべき3つのポイント」もご覧ください。

客観的な視点でブースを確認する

展示会の費用を抑える際には、客観的な視点でブースを確認する時間を作るのもポイントです。費用の削減ばかりに気を取られていると、いつの間にかブースが簡素化し、目立たないかたちに落ち着いてしまうケースがあります。

費用を削り切ってからブースの貧弱さに気づいても遅いので、こまめに状況を確認してブースの質を保てるように備えましょう。費用を削る側に立つと、どうしてもブースなどを簡素に抑えたくなってしまいます。しかし、度がすぎると展示会で目立つことができず、成果を引き出せない原因になり得ます。

ブースは、費用をかけすぎる必要はありませんが、3秒で来場者の心を掴むブースキャッチコピーを大きく掲げることを忘れずに行いましょう。

常に顧客からの客観的な視点を意識して、自社のブースを確認しつつ調整するのもポイントです。必要に応じて社員や既存客からの意見を募り、どのように見えるのかを把握することも重要となります。

※ブースキャッチコピーについては、「ブースキャッチコピー3つの鉄則」もご覧ください。

展示会に準備作業は可能な限り内製化する

展示会にかける費用を抑えるには、準備作業を可能な限り内製化することもポイントです。自社でできる部分はなるべくそのまま対応するように心がければ、コストを抑えつつ展示会への出展を実現できます。以下では、展示会の準備作業を内製化するメリットやポイントを解説します。

内製化できれば外注費を抑えられる

展示会の準備を内製化できれば、外注にかける費用を抑えられます。単純に外注費が減ればその分の費用が浮くため、経済的な負担を軽減できます。外注に頼めば簡単に作業を進められますは、当然必要な費用は大きくなります。

また、外注先が必ずしも優良な企業とは限らないため、費用をかけたのに成果につながらないケースも懸念されます。自社にノウハウを蓄積することもできないので、マイナスの要素が多くなります。その点、内製化すれば費用を抑えられるだけでなく、自社に展示会出展におけるノウハウを蓄積できます。

次回以降の展示会ではより高品質の技術を自社で展開できる可能性が高まるため、将来的な費用を削減する結果にもつながります。そのため社内に余裕があるのなら、積極的に内製化をして、展示会のノウハウを蓄積するのもポイントです。

ブースのデザインや運営などは内製化しやすい

ブースのデザインや当日の運営などは、比較的内製化しやすいものになります。ブースデザインを丸投げするのではなく、ブースキャッチコピーや商材展示のレイアウトなどの大まかなイメージを社内で固めた上で、ブース装飾会社に依頼するだけでも、費用を抑えつつノウハウを蓄積することができます。社内の結束力が高まるきっかけにもなるので、通常の業務にもよい影響を与えられるでしょう。

一方で、素人だけでブースのすべてを制作すると、手作り感が強く出てしまい、他社と比較してチープな完成度になる危険性があるため注意しましょう。

また、展示会の当日に行う作業は、基本的には、来場者対応や接客に付随したものになります。予算が豊富になるならコンパニオンなどを雇うのも一つの手ですが、自社商材のことは自社の社員が最もしっかり語れるはずです。外注に任せるのではなく、極力、自社で人員を確保しましょう。

ノベルティの配布や商品・サービスの説明なども、むしろ自社をよく知っている社内の人間の方が上手くできる可能性が高いです。当日の運営に人を割けるのなら、内製化することを検討してみましょう。

社内の従業員の特技をフル活用する

展示会の出展を内製化する際には、社内の従業員の特技をフル活用するのもコツです。社内に特別な技能や専門性の高い知識を持つ人材がいる場合、その能力を展示会の準備に活かすことを検討しましょう。例えば、プレゼンが上手い人には、ブース前で行うミニセミナーの講師を務めてもらったり、専門的な技術知識の高い方には、マニアックな質問をする来場者の対応を任せる、といったことが検討できます。

従業員の新しい一面を発見することにもつながるため、今後の人材運用の方法にも好影響がある可能性があります。

独自のアイデアや演出がよい味を出すことも

展示会の準備を内製化すると、独自のアイデアや演出がよい味を出すことがあります。業界の常識や専門家の知見にとらわれない発想は、ときに人の興味を強く引くことがあるでしょう。内製化した部分が評価されて、集客やその後の商談につながる可能性もあります。

一方で、必ずしも内製化したものが高い評価を受けるとは限りません。明らかに質の低いものや、手抜き感が垣間見えるものは、企業のブランド価値を下げることもあります。独自のアイデアや演出を活用する際には、客観的な視点を取り入れて、ブランドイメージが下がることのないように注意しましょう。

展示会の出展で代行サービスは利用すべきか?

展示会の出展時には、代行サービスを利用することも考えられます。代行サービス会社はその道のプロであるため、依頼することでスムーズに出展の準備や効果の見込める集客方法を考案してくれます。以下では、展示会出展の代行サービスの基本と利用価値について解説します。

展示会出展の代行サービスとは?

展示会出展の代行サービスとは、その名の通り展示会出展に関する作業を代行してくれるサービスです。ブースの構築や資料の作成、集客方法の立案や当日の現場指揮など、さまざまな作業を代行してくれます。プロの知識とノウハウを活用できるため、展示会出展の代行サービスに頼めばスムーズに成果を出せるでしょう。

そのため展示会の準備に時間をかけられない場合や、人員が確保できない場合などには、展示会出展の代行サービスの利用も検討されます。

クオリティが上がるが費用も高まるのが基本

展示会出展の代行サービスを利用すれば、基本的に出展物のクオリティは高まります。他企業と差別化できれば、自社の魅力を広く伝えられるでしょう。一方で、展示会出展の代行サービスの利用は外注となるため、ある程度の費用がかかります。依頼する領域次第では、必要な費用が大きく膨らむケースも懸念されるでしょう。

そのため展示会出展の代行サービスを利用する際には、事前に見積もりを行って、費用をかけてもリターンの方が大きいことを確認するのがポイントです。かけた費用以上の成果を得られると判断できるのなら、展示会出展の代行サービスの利用も視野に入ります。

逆に、費用に見合わない成果しか得られないケースでは、内製化を優先した方がメリットが大きくなります。

展示会出展の代行サービスによって成果が変わる点も注意

展示会出展の代行サービスは、依頼する業者によってクオリティや期待できる成果が変わります。そのため展示会出展の代行サービスを利用したからといって、必ずしも高い成果を得られるとは限らない点には注意が必要です。

展示会出展の代行サービスを利用する際には、まず業者のこれまでの実績を確認し、具体的に何ができるのか、どんなメリットを得られるのかを把握しましょう。実績の少ない業者は成果が未知数となるため、代行を依頼するのはリスクが高くなります。実績のある業者を選定したら、実際に問い合わせをして見積もりを依頼します。

そのときの対応方法や担当者の能力を考慮して、展示会出展の代行サービスを使うか判断しましょう。対応が杜撰だったり、担当者が頼りない場合には、利用を見送るとよいでしょう。

展示会の経費、勘定科目とは

展示会にかかった経費の勘定科目は、「広告宣伝費」で仕訳します。

例えば、展示会の出展にかかった費用が250万円であった場合、以下のように仕訳します。

借方:広告宣伝費/2,500,000

貸方:普通預金/2,500,000

展示会への出展を考えている場合「オンライン展示会営業Ⓡセミナー」にご参加ください

展示会への出展時には、多くの準備が必要です。しかし、通常業務と並行しながらになると、なかなか準備が進まないこともあるでしょう。結果的に中途半端な出展となり、かけたコストに見合わない成果となる可能性もあります。「オンライン展示会営業Ⓡセミナー」では、そういった課題を克服するための情報を提供しています。

「売上を増大させる展示会営業の急所」がわかる、日本唯一のセミナーとして多くの方々にご利用いただいております。リアル展示会で成果を出すノウハウのほか、自社開催のオンライン展示会で売上を上げる方法についても解説しているので、今後さまざまなシーンで成果を実感いただけます。

まとめ

展示会出展費用の相場や費用を抑える方法などを解説しました。

展示会の出展において費用対効果を考えることは非常に重要です。

費用を最小限に抑えて成果を最大化するには、計画から出展、フォローまでの一連の流れをプロの専門コンサルタントに任せるという選択肢もあります。

自社に適した方法で、展示会出展の費用対効果を最大化できるように工夫しましょう。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

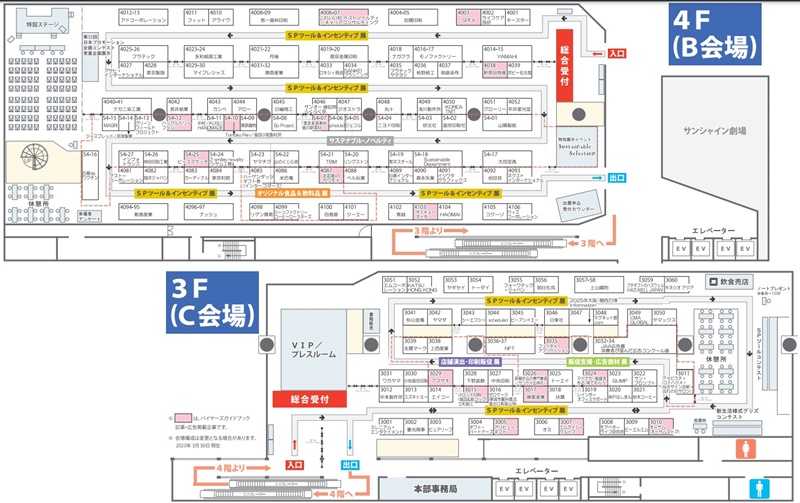

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

池袋サンシャインシティで開催された プレミアム・インセンティブショー春2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

プレミアム・インセンティブショー春2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

プレミアム・インセンティブショー春2023の概要

販促・企業ギフト・マーケティングの国際的な専門見本市。今回のテーマは「販促の“チカラ”を最大限に引き出すツールを大公開」。会場では時代の変化の対応したさまざまな販促ツール・サービスを発信します。

会場はSPツール&インセンティブ展、店舗演出展、販促支援展、広告商材展、印刷販促展、オリジナル食品&飲料品展、特別企画のサステナブル・ノベルティの7つの展示エリアで構成しています。さらに、日本プロモーション企画コンテストの表彰式・受賞者プレゼンテーション、販売促進やマーケティング担当者必聴の講演など、来場者の満足度を高める特別企画もご用意しています。

特別企画:「販促キーワード」提案コーナーは、注目のキーワードをPIショー事務局が選定し、そのキーワードに則した提案・展示・実演を行う企画です。今回のキーワードは、前回に引き続き「NFT」。販促においてもデジタルアイテムが景品に活用されるなど、NFTが新たなアプローチとして国内外で関心が高まっている中、各種情報を発信します。

特別企画:サステナブル・ノベルティは、販促に活用できる、人や環境、社会に配慮した商品・サービスが一堂に会する展示エリアを設けます。また、PIショー全出展社を対象にサステナブル関連商品を募集し、集中展示する特別展示イベント「サステナブルセレクション」も合わせて実施。新しい販促を考えるバイヤー様必見の企画です。

日時

2023年4月12日(水)~14日(金)

会場

池袋サンシャインシティ

会場小間割り

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

株式会社ビジネスガイド社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.pishow.com/67pi/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

さまざまな企業が出展者として展示会場で自社の商品やサービスを出展し、その商品・サービスを会場に訪れた来場者が実際に見て回るイベントのことを、見本市や展示会と呼びます。

見本市や展示会は、どちらも、自社の商品・サービスをアピールすることができ、多くの商談創出のチャンスとなるものですが、細かく見ていくと、見本市と展示会ではちがいがあります。

この記事では、見本市や展示会に参加するメリット、実施までの準備について解説します。

見本市とは商談を前提にしたビジネスの場

見本市は、自社の商品やサービスを、参加したバイヤーや企業関係者へアピールし商談ができる催しです。多くの場合、参加するためには、関係する業界に所属しているか、招待状を受け取る必要があります。

商談を前提としたビジネスの場であることから、さまざまなバイヤー・企業とのやりとりが可能です。

見本市と展示会の違いは「売買」か「宣伝」か?

見本市は、英語にすると「Trade show」となります。Tradeという単語が含まれていることからもわかるように、取引の場と認識されることが一般的です。

一方で、展示会は英語では「Exhibition」と呼ばれ、宣伝の場という認識が一般的です。

このことから、展示会は、言葉の純粋な意味としては、自社の商品やサービスを売買することを直接の目的にしていません。厳密に言葉を捉えるなら、展示会は、自社の商品やサービスについて、宣伝し認知を広げることを目的として開催される催し、ということになります。

しかし、現在の日本では、見本市と展示会は、その違いを意識されずに使われています。

認知拡大を目的として見本市に出展することもありますし、商談のために展示会に出ることもあります。

つまり、見本市と展示会は、ほぼ同義語として使われているのです。

わたしの感覚値では、展示会と言う人の方が、見本市と表現する人よりも多い印象です。

あまり厳密に両者を区別する必要はないと考えてよいでしょう。

また、見本市も展示会もどちらも、商品やサービスをその場で販売することは少ないですし、禁じられているケースも多いです。

その場で、商品・サービスを販売する催しは、「展示即売会」と言われたりします。「展示即売会」では、会場のその場で商品やサービスの売買が行われます。

見本市・展示会のメリット5選

見本市・展示会のメリットについて下記で解説します。

①【出展者】多数の参加者との接点を作れる

特にメリットが大きいのは、中小企業です。中小企業は、少ない資本や設備、人で運営されています。中小企業は、人海戦術でテレアポをしようにも人手が足りませんし、広告を活用するとしても予算が不足してしいます。中小企業にとって、ゼロから見込み客やバイヤーとの商談機会を得ることは困難なのです。

見本市・展示会には、さまざまな見込み客やバイヤーが参加します。そのため、人手や資金力が少ない中小企業であっても、優良な見込み客や重要なバイヤーと新たな接点を作ることができるのです。

②【出展者】見込み度の高い顧客に訴求できる

見本市・展示会に参加する来場者は、ある程度関心があるテーマを絞り、そのテーマに沿ってブースを見る傾向があります。

つまり見本市・展示会は、参加する前から自社の商品やサービスに興味はあったという、見込度の高い顧客に対して自社の商品・サービスを訴求をする機会が得られるのです。

③【出展者】新規顧客の獲得が見込める

見込み顧客への訴求ができることはもちろん、新規顧客の獲得も見込めます。

自社の商品やサービスを知らなかったり興味のなかった来場者が、見本市・展示会での対話をきっかけに興味を示すこともあるでしょう。見本市・展示会は、商品やサービスを、目で見て手で触れ、五感を使って感じることができます。そのため、商品の材質や質感など細かいところまでアピールが可能であり、新規顧客の獲得が期待できます。

④【参加者】類似の商品・サービスを比較できる

ひとつの見本市・展示会に参加するだけで、類似の商品・サービスを一気に比較できることは、参加者側の大きなメリットです。

見本市・展示会には、さまざまな企業が多数参加するため一度にいくつもの商品・サービスを確認できます。そのため、市場調査や情報収集が容易で、類誌の商品・サービスの比較検討や調査のための時間を削減できます。

⑤【参加者】直接商材を五感を使って検討できる

見本市・展示会は、商品やサービスを直接、目で見て、耳で聞いて、手で触って、鼻で臭って、舌で味わうことができます。例えば、パンフレットやWEBなどで気になる商材があっても、その手触り、質感、臭い、音の大きさなど、細かい点はわかりません。食品なら、もっとも重要である味がわかりませんね。

しかし、見本市・展示会では、実物を五感を使って確認できる上、商品やサービスを提供している企業の担当者がブースにいますから、気になる点については質問することもできるのです。

見本市・展示会の実施に向けた準備を7STEPで紹介

以上のように見本市・展示会には多数のメリットがあります。

では、見本市・展示会に向けてどのような準備を刷ればよいのでしょうか?

ここからは、見本市・展示会の準備について解説します。

①目標・出展内容を決める

見本市・展示会に参加するにあたり、目標や出展内容の決定が必要です。

目標の明確化・出展内容は、見本市・展示会の成功に大きく関わります。

自社の商品・サービスを今後どのようにしたいのかを考えます。

例えば「新規顧客や見込み顧客の獲得」や「自社の商品の認知度を上げる」などです。

目標は、評価がしやすいように数値を用いることをおすすめします。

※出展目標や出展内容を決定するには、出展コンセプトを練り上げることが重要です。詳細は、「出展コンセプト検討シートとは?」をご参照ください。

②予算を決める

目標を明確にし出展内容を決定したら、次に予算を決定します。

やみくもに、必要なものを金額換算するのではコストが肥大化してしまうでしょう。見本市・展示会への出展には、出展料以外にも、ブース製作費や人件費・広告費など、さまざまな費用が必要で数十万、数百万の費用がかかります。予算は、慎重に検討しましょう。

③出展する展示会を決める

予算を決定したら、出展する展示会を選定します。目的、出展内容に合致する見本市・展示会を選択しましょう。

見本市・展示会は、多くの場合、毎年同じ時期に定期開催されています。会期中に翌年の出展申し込みを受けつけているケースもあります。早く出展を確定する方が、早期割引が適用され、出展費用が安くなったり、好立地な場所を確保できたりと、優遇されるケースもあります。早い場合は1年前、遅くとも開催の半年前には申し込みすることがおすすめです。

成果を出しやすいのは、来場者が2万人を超える大規模なものですが、小規模の見本市・展示会だとしても、自社の商品・サービスと来場者の属性がぴったり合っている場合は、出展を前向きに検討するとよいでしょう。

④ブースの設置場所を決める

出展する見本市・展示会が決定したら、次にブースの設置場所の希望を主催者に伝えます。

ブースの設置場所は、目標達成に深く関わります。どれだけ適切なブースを制作したとしても、設置場所が悪く、来場者の目に止まらなければ意味がありません。

また、2面開放した角を取れると成果を出しやすいです。展示会によっては、別料金を支払えば角を確定できるケースもあるので、検討するとよいでしょう。

場所としては、入口付近やセミナー会場周辺、知名度の高い大企業の近くは、多くの来場者が通る場所であるため、おすすめです。

よい場所を確保できなくても成果を出す方法はありますが、好立地に越したことはありません。主催者に早めに場所の希望を伝えることをおすすめします。

⑤ブース設営会社を決定する

次にブース設営会社を決定します。WEBなどで検索して見つけた複数のブース設営会社から、ブースのレイアウト図やデザインイメージの提案を受けましょう。提案を受ける際には、「自社の出展商材に興味を持っているか?」、「他社で成果が出た事例を具体的に語れるか?」の2点をチェックするとよいでしょう。

出展目的、出展内容と合致したブースになっているかどうかを判断基準にブース設営会社を評価し、自社に最適な会社を選定しましょう。

⑥主催者に書類を提出する

目標・出展内容・予算・出展する見本市・展示会やブース設置場所の選定ができたら、必要な書類を見本市・展示会の主催者に提出します。必要な電力ワット数や電源一次側の場所などは、ブース装飾を依頼する会社が代筆してくれるケースがありますので頼んでみるとよいでしょう。書類作成は、不備がないか確認する必要があります。早めに作成をしましょう。

⑦見本市・展示会の参加告知をする

見本市・展示会への参加が決定したら、見込客、既存客、代理店、販売店に告知をします。

告知はメールやSNSを活用しましょう。一度だけでなく、複数回、開催の1ヶ月前、1週間前などに告知するとよいでしょう。見本市・展示会の初日に、繁盛している自社ブースの様子を写真付きで伝えるするのもよいでしょう。

見本市・展示会を成功させる8つのコツ

見本市・展示会は、準備に多くの時間がかかりますし、決して安くない費用が発生します。

ですから、当然、出展するからには、絶対に成功させてたいはずです。

ここからは、見本市・展示会を成功させるコツを解説します。

①スタッフごとに役割を決めて接客をスムーズにする

自社のブースには、多くの来場者が訪れます。

スタッフごとの役割が決まっていなければ、訪れた来場者に対しスムーズな対応ができない危険性があります。そうならないように、事前にスタッフの役割分担を決め、ブース接客をスムーズにしましょう。

例えば、各メンバーの役割を、「集客」「接客」「デモ担当」「商談先の名刺管理」「現場全体の監督」など細かく振り分けるとよいでしょう。

②注意を惹くブースで現場の集客向上

見本市・展示会には、多数のさまざまな来場者が集まります。ブースに特徴がなく地味であれば、埋もれてしまって、来場者に通り過ぎられてしまいます。逆に、来場者の注意を惹くブースを制作できれば、現場の集客も向上するのです。

※ブースで注意を引くには、ブースキャッチコピーが重要です。詳細は「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

③見本市・展示会についての理解を深める

見本市・展示会を成功させるには、まずシステムそのものへの理解を深めることがポイントです。見本市・展示会とは何なのか、何のために行うのかを把握したうえで、準備に移行することが成功につながります。社員によっては、見本市・展示会について詳しく知らなかったり、間違ったイメージを持っていたりします。

そのような齟齬は見本市・展示会の準備・運営において、マイナスの効果をもたらす可能性があるでしょう。事前に見本市・展示会の意味や違いを確認し、その情報を社員に伝えておくことが大切です。

④見本市・展示会の当日の動きをシミュレートしておく

見本市・展示会の参加時には、当日の動きを早いうちからシミュレートしておくのもコツです。当日ギリギリになってから動き方や役割分担を始めても、対応しきれない可能性があります。そのため見本市・展示会に参加することが決まった段階で、早くから当日について考える時間を作るとよいでしょう。

見本市・展示会のシミュレートは、過去の事例や会場の様子を撮影した動画などを参考にする方法がおすすめです。

過去の展示会の様子は「展示会レポート」をご参照ください。

なるべく具体的な状況をイメージし、シミュレートを繰り返すことで本番当日の対応力を高められるでしょう。社員同士でロールプレイを行い、顧客とのやり取りを練習してみるのもコツです。

一方で、見本市・展示会の当日は、予測したことだけが起きるとは限りません。不測の事態に備えて、冷静かつ素早く対応できるように意識を整えましょう。

⑤社員同士で連携できるように備える

見本市・展示会に参加する社員同士が、上手く連携できるように備えるのも成功のコツです。見本市・展示会では大勢の社員が、スタッフとしてブースの運営に関わります。それぞれの意識が統一されておらず、バラバラに動いてしまうと、ブース運営に支障が出る可能性もあるでしょう。

そこで見本市・展示会前に、社員同士で絆を深める機会を作るのがおすすめです。交流会を通して連帯感を深めたり、専用アプリ・ツールを導入して当日の連携力を高めたりと、さまざまな方法が考えられます。また、見本市・展示会の当日は情報共有がスムーズに行えるように、定期的に連絡の機会を作るのもコツです。

⑥見本市・展示会の成果を分析する方法を確立する

見本市・展示会を終えたら、その成果を分析することが重要です。どのくらいの成果が出たのか、結果的に成功と言えるのかといった点を判断し、内容を詳細に分析して次に活かすことを考えるのがコツです。

当日の運営が上手くいっても、その後の新規顧客獲得などの成果につながらなければ、見本市・展示会に成功したとは言えません。そのため具体的な成果を分析して評価できるように、手法を事前に確立しておくのがおすすめです。例えば交換した名刺の枚数やお礼メールの数などを軸に、分析をかける方法などが考えられます。

有益な見本市・展示会になるように、アフターフォローの準備を事前に済ませておくことも意識しましょう。

⑦見本市・展示会で使用するアイテム制作に時間をかける

見本市・展示会への参加時には、使用するアイテム制作に時間をかけるのもポイントです。ブースを彩るアイテムや、自社商品・サービスの魅力を伝えるアイテムを制作し、情報提供をすることも見本市・展示会の目的の1つです。

しかし、クオリティの低いアイテムでは顧客の興味を引けず、その後の成果につながらないケースもあります。できる限りアイテム作りには時間をかけて、納得のいくブース環境を構築するのがポイントです。例えば見本市・展示会への参加時には、以下のアイテムを使用して顧客にアプローチします。

・チラシ

・ポスター

・のぼり

・バナースタンド

・タペストリー

・バックパネル

・フロアマット

・等身大パネル

・エアー看板

・液晶ディスプレイ

・デジタルサイネージ

など

各アイテムのデザインを工夫し、自社らしさを演出できれば、大勢の顧客をブースに招き入れることが可能です。予算と相談して、どのアイテムをどれだけ使用するか考えておくとよいでしょう。

⑧参加者で見本市・展示会を振り返る機会を作る

見本市・展示会への参加後には、社員全員で振り返る機会を作るのもコツです。社員が見本市・展示会への参加によってどう変わったのか、何を感じたのかを把握することも、成果を得るきっかけになります。参加した社員の意見を参考にして、次回の見本市・展示会の準備や当日の動きを改善することも考えられるでしょう。

実際に顧客と接した社員にしかわからないことも多いため、振り返りの機会は貴重な情報交換の場にもなります。見本市・展示会の記憶が新鮮なうちに、話し合える機会を作って有益な情報を収集することもポイントです。

見本市・展示会への参加時におけるポイント・注意点

見本市・展示会に参加する場合、いくつかのポイント・注意点を把握することが重要です。見本市・展示会でスムーズに目標を達成できるように、事前準備の一環として以下でポイント・注意点を確認しておきましょう。

見本市・展示会の定義を社内で共有する

見本市・展示会への参加時には、その定義について確認し、社内で共有するのがポイントです。見本市・展示会に対して共通認識を持つことで、方向性を誤らずに準備を進められます。また、見本市・展示会への参加について懐疑的な社員を、説得する機会にもなるでしょう。

初めて見本市・展示会に参加する場合には、そのメリットを伝えるためにも社員への事前告知を徹底するのがおすすめです。

準備に必要なスケジュールを正確に見積もる

見本市・展示会の準備は、長期間におよびます。そのため準備のスケジュールは正確に見積もり、早めに全体の予定を確定させることが重要です。無計画にできることから着手するかたちだと、時間が足りなくなって予定していた対応ができない可能性もあります。

中途半端な状態で見本市・展示会の本番に臨むことになると、想定通りの成果を得られない可能性が高まるでしょう。見本市・展示会への参加準備は、だいたい6ヶ月前程度から始まります。開催日が決まったらそこから逆算してスケジュールを組み、優先度の高い作業から完了させていくのがポイントです。

社員の教育に力を入れる

見本市・展示会の準備段階で、社員の教育に力を入れることも考えられます。見本市・展示会は、独特の雰囲気を持ちます。見本市・展示会に慣れている社員は少ないため、事前に専門性の高いセミナーや勉強会で知識を習得するのも1つの方法です。

例えば見本市・展示会でのアプローチ方法やNG行動などを具体的に学び、当日に備えることが考えられます。専門的な教育を実施することで、社員は見本市・展示会に対する自信を持てます。本番に不安を覚えている人は多いはずなので、メンタル面を支援するために積極的に教育の場を提供することも検討してみましょう。

ミスをカバーするための方法を考案する

見本市・展示会の当日には、さまざまなミスやトラブルが発生すると予想されます。どれだけ万全の準備を整えても、イレギュラーな事態の発生を完全には防げません。そのためミスをなくす方法だけでなく、何か問題が起きた際に速やかにカバーする方法を構築しておくのも、見本市・展示会の参加時におけるポイントです。

ミスを速やかにカバーできれば、ブース運営に支障が出る前に問題を対処できます。逆にカバーの方法が決まっていないと、適切な処理ができずに見本市・展示会中に問題を引きずる可能性もあるでしょう。

見本市・展示会のプロフェッショナルに相談する

見本市・展示会への参加時には、その道のプロに相談することも検討されます。見本市・展示会への参加や開催をサポートしている企業に依頼することで、本格的な準備が可能です。「必要な環境や企画の立て方がわからない」「何が問題なのか判断できない」といった点も、プロに任せることで解決に導けます。

見本市・展示会の準備で困ったことがあったら、積極的に専門企業のサービスを利用してみましょう。

まとめ

見本市・展示会は、どちらも、自社の商品やサービスをバイヤーや企業に直接目で見て、体験してもらえるビジネスの場です。

見込み顧客の獲得が期待できます。

見本市・展示会を成功させるポイントは事前準備をしっかりと行うことです。

この記事の見本市・展示会参加の準備の流れ、成功のポイントを参考に取り組んでみてください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催された エクステリア×ガーデンエキシビジョン(EXG)2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

エクステリア×ガーデンエキシビジョン(EXG)2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

エクステリア×ガーデンエキシビジョン(EXG)2023の概要

この度、エクステリア×ガーデンエキシビジョン2023(略称EXG2023)を、2023年4月13日木曜日、14日金曜日の2日間、会場は昨年同様に、幕張メッセで実施することが決定致しました。

当展示会は今回で16回目を迎えますが、2019年より「エクステリアエキシビション」から「エクステリア×ガーデンエキシビション」へ名称を新たに致しました。新型コロナウィルス感染症の蔓延や、資材価格の高騰、急激な円安の進行など、多事多難な課題を抱えている状況の中、当展示会を開催できることにつきまして、関係者各位に心より感謝申し上げます。

今回における展示会のテーマは「需要創造への最新トレンドの発信!」です。2023年は、国内では、新設住宅着工戸数は微減と推測しておりますが、生産年齢人口の減少により、中長期的にも減少が見込まれております。このような市場の中で、これまで以上に、エクステリア業界では、注文住宅、分譲住宅、リフォーム事業、ビル事業に関わらず、建物と外構の付加価値提案が重要となってきます。

今回の展示会では、前回好評だった新しいライフスタイルのオピニオンリーダーによる各種セミナーを11セッション、また金物メーカー5社、ブロックメーカー3社によるそれぞれの合同テーマ展示も実施します。是非ご来場頂き、展示会とセミナーによって、より多くの有用な情報をお持ち帰り頂ければと存じます。

エクステリア専門店様、代理店様、エクステリアメーカー3業種協働のもと、新しい価値を創造し、ご来場頂いた皆様のお仕事のご繁栄を期待するものであります。

日時

2023年4月13日(木)~14日(金)

会場

幕張メッセ

出展対象

住宅 エクステリア×ガーデン

門扉・門柱、フェンス、カーポート・ガレージ・車止め・タイヤ止め、テラス屋根、 デッキ材、自動潅水システム、ガーデンルーム、オーニング、バルコニー、 門札・表札、ポスト、立水栓、化粧ブロック、レンガ、物置、小屋、ガーデン ファニチャー、各種舗装材、雨水貯留タンク、照明器具、ガーデングッズ、 笠木、手摺付笠木、歩行補助手摺、ソーラー機器 その他

公共 エクステリア×ガーデン

オーニング、テント、車止め、オープンフェンス、サイン、ガーデンファニチャー、 シャッター、照明器具、各種舗装材、デッキ材 その他

店舗 エクステリア×ガーデン

大型門扉・フェンス、駐車場、駐輪場、シェルター、物置、プランター、ロード ヒーティング、遊具、散水・潅水システム、池(ポンド)、照明器具、各種舗装材、 歩道柵、ゴミ収納庫、デッキ材、雨水貯留タンク、ソーラー機器 その他

ソフトウェア

CAD、見積りソフト、現場管理システム、業務系ソリューション、WEB制作、 販促ツール

関連情報

出版

会場小間割りと出展者一覧

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- エクステリア×ガーデンエキシビション 2023 実行委員会 エスビック株式会社

- 三協立山株式会社三協アルミ社

- 四国化成建材株式会社

- 株式会社タカショー

- 東洋工業株式会社

- マチダコーポレーション株式会社

- 株式会社LIXIL

- YKK AP株式会社

後援

- E&Gアカデミー

- (一社)関東エクステリア問屋会

- (一社)強化プラスチック協会

- (一社)ジャパンガーデンデザイナーズ協会

- (一社)全国建築コンクリートブロック工業会

- 全国コンクリートブロック工業組合連合会

- 東京セメント建材協同組合

- 日本ウッドデッキ協会

- (公社)日本エクステリア建設業協会

- (一社)日本エクステリア工業会

- (一社)日本エクステリア設計協会

- (一社)日本オーニング協会

- 日本屋外収納ユニット工業会

- (一社)日本ヒートアイランド対策協議会

- 日本れんが協会 (順不同)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

http://www.ex-exhibition.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

せっかくブースで引き付けても、接客で損をしているブースが散見される。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会ブースでアンケートを実施することにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

この記事では、展示会出展においてアンケートがどのような役割を果たすのかについて解説します。また、アンケートの設問として使える例文や、アンケートの作成・集計方法もあわせてご紹介します。

展示会アンケートが重要な理由

展示会で成果につなげるためには、アンケートで来場者の情報を取得することが重要です。

ここでは、展示会アンケートが重要な理由について解説します。

①見込み客の温度感を把握するため

展示会ブースでアンケートを実施すると、アンケート内容から見込み客の温度感を把握することができます。たとえば、以下に該当する場合、比較的、購買意欲が高い見込み客であると判断できます。

- 購入時期や予算を具体的に回答している方

- 対象の商材について来場前から知っていた方

このような来場者は、商材の購入を具体的に検討していると考えられます。したがって、商材に関するより詳細な情報提供や具体的な提案が必要だと判断できます。

一方で、購入時期や予算が決まっていない来場者は、現状では購買意欲が低いと考えられます。このような「そのうち客」は、メルマガなどで継続的な情報提供を行い、購買意欲を高めていく必要があります。

②来場者のニーズや課題を引き出すため

設問を通して来場者のニーズや課題を引き出せることも、アンケートが重要な理由の1つです。たとえば、「○○に関する貴社のお悩みについてお聞かせください」という設問を設けると、来場者が抱えている悩みや課題を把握できます。見込み客のニーズや課題を理解できれば、どのように商談を進めていくのかという具体的な作戦を練ることが可能です。その意味で、展示会でアンケートを活用することは、「新規商談の機会の獲得」や「顧客のニーズや課題の把握」にも寄与すると言えます。

③展示会出展の効果測定をするため

展示会でアンケートを実施することで、展示会出展の目標を達成できたかどうかを測定することができます。たとえば、新商材のお披露目が目的のときには、その商材の印象についての設問を設けるとよいでしょう。また、出展目的として以下を設定している場合には、アンケートを通して目的の達成につなげられます。

展示会のアンケートを実施するメリットとは?

展示会のアンケートを実施することには、多くのメリットがあります。具体的なメリットを把握したうえで準備を進めることで、高い効果を得られるでしょう。以下では、展示会のアンケートを実施する主なメリットを解説します。

展示会の成果を具体的な数値で確認できる

展示会のアンケートを実施することで、その成果を数値で具体的に確認できる点はメリットです。アンケートの回答ごとに独自の点数を設定し、その数値を集計することで、顧客の満足度などを簡単に把握できます。

あくまでアンケートの結果であるため、実際の意見を参考にする形式とは異なりますが、それでも貴重なデータ収集につながる点はメリットになるでしょう。

展示会は規模が比較的大きいため、その成果を確認しづらいデメリットがあります。

「結局展示会は成功したのか?失敗したのか?」と悩み、次のステップに移行できないケースもあるでしょう。アンケートはそういった悩みを解消し、具体的な成果を確認するための指標として機能します。展示会の開催時にはアンケートを事前に作成し、積極的に記載を依頼していくとよいでしょう。

次回以降の展示会の改善点を発見できる

展示会のアンケートを軸にすることで、次回以降に開催予定の展示会の改善点などを、事前に発見できる可能性があります。アンケートの内容に偏りが見られる場合、それは明確な失敗・改善点になるケースが多いです。

不満が集中している分野がある場合、徹底的に原因を分析して対抗策を考え、次の展示会に導入する流れを作るのがポイントです。どのような展示会でも、何かしら改善すべきポイントが見つかります。逆に言えば改善点を見つけられないと、しっかりと内容を分析しきれていない可能性が懸念されるでしょう。

アンケート結果は自社の展示会出展の弱みを見つけるための有効な手段となるため、積極的な活用を検討してみてください。アンケートから見つけられる改善点は、1人の従業員だけでは発見しきれない可能性もあります。アンケートの調査や分析は複数人で実施し、改善点を漏らさないように備えるのも重要です。

アンケートは比較的簡単に作れる

展示会のアンケートは、比較的作成が容易な点もメリットです。後ほど展示会のアンケートの作成方法を解説しますが、多くの場合時間と労力をそれほどかけずに作成が可能です。それでいてアンケートから得られる情報は貴重であり、多くの使い道があります。

コストパフォーマンスのよい手段だと言えるため、展示会の出展時にはアンケートを利用した手法がおすすめです。もちろん、いい加減に作成したアンケートでは、正確に顧客の意思や気持ちを汲み取ることはできません。むしろアンケートの設問が稚拙だと、顧客からの印象を悪くする恐れもあるでしょう。

簡単に作れるからといって手を抜くのではなく、しっかりと分析・調査した内容を反映したアンケートの作成に力を入れるのが重要です。必要に応じてアンケートの作り直しや、チームによる協力体制での作成など、さまざまな工夫を取り入れることも考えられます。

従業員へ情報共有して認識を一致させられる

展示会のアンケートは、内容を従業員に共有することで、認識を統一できるメリットもあります。展示会に参加した従業員は、それぞれ別の業務を担当します。そのため展示会に対する認識が異なり、人によっては成功したと感じることもあれば、失敗だったと反省することもあるでしょう。

そういった個々の認識をそのままにするのではなく、展示会のアンケートを活用して内容をまとめ、具体的な総評にして共有するのがポイントです。展示会に参加した顧客がどのように感じたのか、どんな点が気になったのかを共有することで、従業員の認識を一致させられます。

それは次の展示会を企画するうえで、全員が同じ方向を向いて仕事をするための準備につながるでしょう。個々の従業員ごとに展示会への印象が異なるまま次に移行しても、上手く意見がまとまらない可能性があります。そういった曖昧な状況を打破するためにも、展示会のアンケートの内容はまとめて共有するのがおすすめです。

展示会を重ねるごとにデータを蓄積できる

展示会のアンケートは、回数を重ねるごとにデータとして蓄積できるのもメリットです。アンケート結果が蓄積されれば、その内容や回答の変化を参考にして、自社の展示会の評価を客観的に把握できます。過去のアンケートと現在のアンケートを比較して、具体的な変化を確認することも可能です。

過去と比較して満足度が高まっていれば、順調に展示会のクオリティが上がっていると考えられるでしょう。逆に満足度の低下が見られる場合には、何が原因なのかを特定し、具体的な対策に乗り出す必要があります。また、展示会のアンケート結果が変わらない場合にも、何かしらの対策が必要です。

展示会の出展内容がマンネリ化している可能性があるため、積極的に新しい取り組みに挑戦したり、思い切ってブースの雰囲気や展示方法を変更したりといったことも考えられるでしょう。いずれにしても展示会のアンケート結果はデータとして収集・保管し、有効活用していくのが重要です。

展示会アンケート作成のポイント

展示会アンケートは、見込み客の購買意欲の測定や課題・ニーズの把握につながるため、展示会後のマーケティング活動や営業活動に役立てることができます。しかし、アンケート内容が適切でなければ、その効果は薄れてしまう危険性があります。

ここからは、展示会のアンケートを作成する際のポイントについて解説します。

①営業パーソンと連携して作成する

アンケートを営業ツールとして活用する場合は、実際に日々見込み客と接している営業パーソンと連携して作成する必要があります。営業部門ではなく、マーケティング部門が展示会の企画を行っている場合は、特に注意が必要です。マーケティング部門がアンケートを作成すると、実情に合わない机上の空論になりがちです。一方、営業パーソンは、毎日、見込客と会話しているため、見込客のニーズを踏まえ適切な設問を作成できる可能性が高いのです。

②設問数を15個程度にする

アンケートの設問数は、15問程度を目安にすることがポイントです。

アンケートは、顧客の意見を聞く貴重な機会ですから、つい多くの項目を盛り込みたくなりますね。お気持ちはわかります。しかし、設問数が多すぎると、回答に時間がかかり来場者の負担が大きくなってしまいます。

来場者が負担に感じるアンケートでは、十分な回答数を得られません。これでは本末転倒です。そうならないように、

数分で回答できる15問程度の設問数にすることを心がけましょう。

③記述式の設問は少数にする

記述式の設問を少なくすることも、アンケートを作成するポイントの一つです。

記述式の設問は、選択式よりも回答に時間がかかります。しかも、文章として表現する必要があるので、来場者の負担が非常に大きくなるのです。アンケートの回答数を向上させるためには、短時間かつ直感で回答できるように選択式の設問を中心にすることが重要です。

とはいえ、より具体的な意見を聞くために、文章で回答してほしいケースもあると思います。特に詳しく聞きたい項目のみを1つだけ記述式にするとよいでしょう。

④設問の意図を揃える

設問ごとの意図を揃えることも重要です。アンケート全体に一貫性を持たせることで、回答者の考えがまとまりやすくなります。

例えば、以下のようなアンケートでは、正しいデータが得られない可能性があります。

- 設問ごとの意図や時系列が不揃いである

- 設問間の関連性が見えづらい

アンケート集計後、有効な分析を行うためには明瞭な回答を得ることが必要です。設問内容を精査して作成しましょう。

【例文付き】展示会アンケートの作成方法

ここでは、具体的なアンケートの作成方法について解説します。

①展示会の目的を明確にする

展示会アンケートを作成する準備として、展示会の出展目的や目標を具体的に設定する必要があります。展示会の目的を明確にすることで、アンケートで聞くべき内容を具体的に検討できるようになります。

出展目的には、すべての会社で、一義的には「売上アップ」ということになりますが、ここでは、「売上アップ」からもう一段ブレークダウンした目的を考えるとよいでしょう。例えば、以下のような内容が挙げられます。

- 新規受注の獲得

- 新規商談の機会獲得

- 見込み客との接点拡大

- 顧客のニーズや課題の把握

- ブランド名・会社名・サービスの認知の拡大

②設問の内容を決める

ブレークダウンした展示会目的を定めたら、次に設問を決定していきます。このとき、BANTと呼ばれる指標に基づいて設定するとよいでしょう。

「BANT」とは、以下の4つで顧客の温度感を図るためのフレームワークです。

- Budget(予算)

- Authority(決済権)

- Needs(需要)

- Timeframe(導入時期)

これらの要素を数値化することで、受注確度を予測できるようになります。

ただし、予算や購入時期に関しては、慎重に文言を選ぶことを心がけましょう。直接的な表現の設問や選択項目では、回答する側にプレッシャーを与える危険性があるからです。

BANTの項目に対する設問の例を紹介します。

【需要】

【決済権】

【予算】

【導入時期】

|

③アンケート回答をするツールを決める

設問内容が決まったら、アンケート回答のツールを決定しましょう。ツールとして考えられるものは、主に以下の2種類です。

- 紙

- タブレット

紙やタブレットは、展示会の当日に来場者に回答してもらう方法です。紙の場合、集計に労力・時間がかかることに注意しなければなりません。一方、タブレットの場合は、データの集計がしやすくなりますが、複数の端末を準備する必要があります。

展示会アンケート集計のポイント

展示会アンケートを改善につなげるためには、集計して分析を行うことが欠かせません。

ここでは、展示会のアンケート集計のポイントを解説します。

集計した情報をデータ化する

集計した情報は、データ化することが重要です。情報を数値化して、グラフや表にすることで、アンケート結果を可視化しやすくなります。データ化するツールには、Excelや集計専用のソフト、アプリケーションなどがあります。また、顧客の名刺データとアンケート回答を紐づけておくと、アンケート回答を営業追客活動に活用しやすくなります。

複数の集計方法を活用する

複数の集計方法を活用することも重要です。

集計方法には、主に以下の3つの種類があります。

- 単純集計|選択式の設問で使われる

- クロス集計|複数の数値を用いて求める

- 自由記述集計|文章における類似回答をカテゴライズする、頻出単語を割り出す

単純集計が使用されるシーンは、主に3つに分かれています。

- 全体の回答数

- 設問数に対する人数の割合

- 回答の平均値

また、クロス集計では、回答者の年齢や性別などの要素をかけ合わせることで、より緻密な集計ができます。自由記述集計の場合は、Excelや集計ソフトを活用して、最大値・最小値、平均値・中央値を集計することがポイントです。

展示会のアンケートを作成する際の注意点

展示会のアンケートを作成する際には、事前に把握しておくべき注意点もあります。状況によってはアンケートが機能せず、せっかくのメリットを活かせない可能性も出てくるでしょう。以下を参考に、展示会のアンケートを作成する際の注意点について確認してみてください。

展示会に関わる人たちとアンケート内容を共有しておく

展示会のアンケートを作成する際には、あらかじめ他の社員と内容を共有しておきましょう。アンケートの内容が共有されていないと、来場者から質問を受けた際に、スムーズに回答できない危険性があります。それでは会社の信用にも関わるため、事前にアンケート内容を確認するように備えるのがポイントです。

展示会のアンケートを共有すると、内容によっては不適切だと捉える意見が出てくる可能性もあります。そういった意見は尊重し、設問の変更などを行い、トラブルを未然に防ぐのも重要です。従業員の客観的な視点を活用して、アンケートの質を高めるのもポイントになるでしょう。

特に営業担当の従業員とは、綿密にアンケートの内容を共有しておく必要があります。営業担当者はアンケートの回答を促したり、その結果を参考に営業方法を変えたりする立場にあります。そのため展示会のアンケート内容が共有できていないと、スムーズな営業を妨げるリスクがあるでしょう。

営業担当者と定期的に連絡を取り、アンケートの内容について話し合うのも1つの方法です。営業側の視点や意見も取り入れることで、よりよいアンケートの制作につなげられるでしょう。

個人情報の利用目的を明示する

展示会のアンケートを作成する際には、個人情報の利用目的を明示することを忘れないようにしましょう。何のためのアンケートなのか、どのように活用するのかが明確になっていないと、トラブルに発展する可能性があります。

アンケートの設問を考えるのとは別に、きちんと個人情報の利用目的について記載する項目を用意しておきましょう。また、個人情報の取り扱い方法や開示の有無などについても、きちんと明示することが重要です。個人情報について敏感な人は多いため、少しでも不安を減らせるように記載できることはすべて載せるのが基本です。

展示会のアンケートで個人情報についての記載があれば、スムーズに話を進められます。逆に個人情報についての記載がないと、「なぜないのか」と問い詰められたり、アンケートへの回答を拒否されるリスクがあります。事前に問題を解決できるように、個人情報の重要性についてしっかりと理解を深めておきましょう。

まとめ

展示会アンケートは、来場者の購買意欲を見極めたり、課題・ニーズを把握したりするために行い、今後の展示会企画や営業活動の改善や商品の改良のための重要な材料になります。アンケートを実施する際は、回答しやすい設問を作成するとともに、データを数値化して分析することがポイントです。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたサイクルモード東京2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

サイクルモード東京2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

サイクルモード東京2023の概要

日本最大級のスポーツサイクルフェスティバル「CYCLE MODE TOKYO 2023」を、4月15日(土)から16日(日)までの2日

間、東京ビッグサイトで開催します。国内外有名ブランドのロードバイクやクロスバイクなどスポーツ自転車が集まり、会

場内外に設置した海を望む全長1.5km超の試乗コースで、最新テクノロジーが搭載された自転車の性能を存分に体感できま

す。また、ヘルメットやウェアなどの自転車関連商材を見て試すことが可能です。

さらに注目テーマの企画コーナーが充実!話題のスポーツ電動アシスト自転車を集めた「SPORTS e-BIKEエリア」や国内

のサイクリングスポットを一挙に見ることができる「ジテンシャ×旅フェア」のほか、自転車×キャンプなど無限に広がるア

ウトドアスタイルを提案する「BIKE & OUTDOORエリア」、クラウドファンディングを活用して開発された革新的な製

品・サービスを展示する「NEWプロダクツコーナー」といった新企画も実施します。

また初心者や子ども専用コーナーとして、スポーツ自転車は初めてという方向けの「試乗前レッスンコーナー」や、子ど

も自転車教室「ウィーラースクール」など、大人から子どもまで遊びながら学べるスポットが盛りだくさん。そして、日本

各地の人気キッチンカーが腕によりをかけて作ったグルメが集まるグルメエリアも充実!1日中遊べて休日のお出かけにぴったりです。

開催時期

2023年4月15日(土)~16日(日)

会場

東京ビッグサイト

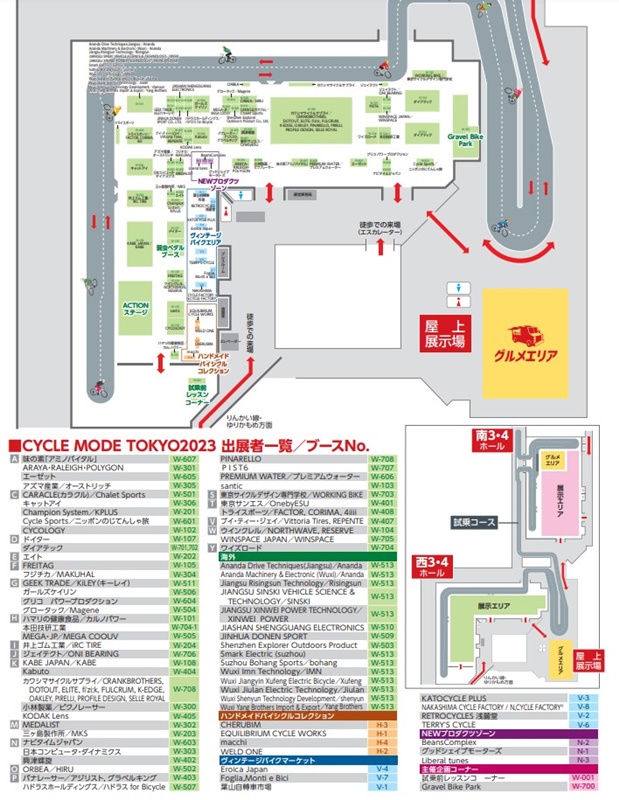

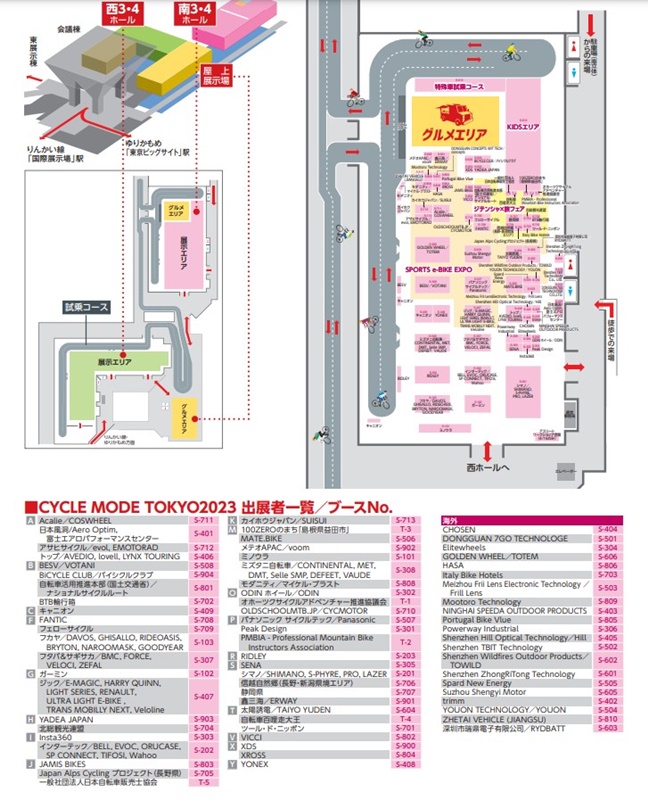

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

サイクルモード実行委員会(テレビ大阪/テレビ大阪エクスプロ)

後援

- 自転車活用推進本部

- 経済産業省

- 国土交通省

- 東京都

- (一財)自転車産業振興協会

- (一財)日本自転車普及協会

- (一社)自転車協会

- (公財)日本自転車競技連盟

- (公社)日本トライアスロン連合

- 日本マウンテンバイク協会

- 日本経済新聞社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.cyclemode.net/2023/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

自転車好きが集まって幸せな空間をつくっている素敵な展示会。

自転車好きに商材の良さを伝えるためには、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。