こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催されたJASIS(最先端科学・分析システムソリューション展)2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

JASIS(最先端科学・分析システムソリューション展)2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

JASIS(最先端科学・分析システムソリューション展)2024の概要

JASIS は、分析機器、科学機器メーカーが一堂に会し、最先端の科学・分析システム&ソリューションが集結するアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展です。

JASIS 2024 ポスター出展ブース数は前年よりも 100 ほど増加し 1,200 を超え、国内外 396 社の出展社様に参加いただく予定です。今年は、昨年に引き続き多くのみなさまからご好評をいただいたトピックスセミナー、JASIS スクエアを、より内容を充実し開催。さらに 3 つの新企画として JASIS コラボレーション、JASIS School、スタートアップコーナーがスタートします。また、特別企画として早稲田大学、日本生物工学会と主催者(JAIMA)との連携企画を実施。「さまざまな社会課題を最新の分析・計測・検査技術により解決するこ

とを目指す」という理念の下、展示、セミナーなどを通して最新情報を発信いたします。

【JASIS 2024 新企画のご紹介】

・JASIS コラボレーション

研究者や分析機器ユーザーの方々、分析産業を担う方々など様々なコミュニティをつなぐ架け橋となるJASIS の新企画が誕生しました。JASIS 主催団体である JAIMA、JSIA が協力団体とコラボレーションして実施する講演会・セミナーです。

・JASIS School

学生、科学・分析業界の初心者だけでなく、すでに科学・分析業界で働く人も改めて学ぶことができる「人材育成」に特化したセミナー企画です。

・スタートアップコーナー

分析機器、科学機器は、製薬、ライフサイエンス、新素材などの最先端の研究・開発などに欠かせないツールです。大学発ベンチャーやスタートアップなど最先端の研究から生まれたビジネスの芽と、分析機器、科学機器産業の持つポテンシャルの融合を目指したオープンイノベーションの場として新設された展示企画「スタートアップコーナー」では、約 10 社が出展します。さらに、展示コーナー前にある JASIS スクエア内にて、スタートアップ企業が自社一押しの製品の紹介を短い時間で行うフラッシュプレゼンテーションが行われます。

開催時期

2024年9月4日(水)~6日(金)

会場

幕張メッセ

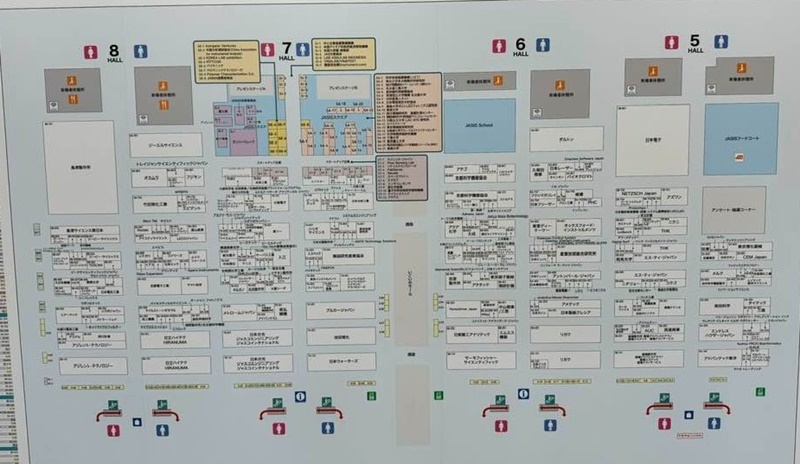

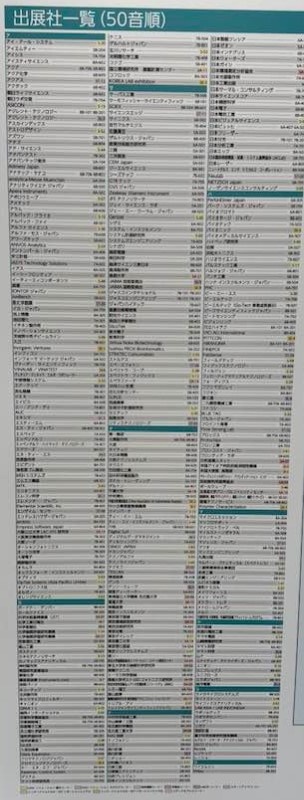

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催者は以下です。

- 一般社団法人日本分析機器工業会

- 一般社団法人日本科学機器協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jasis.jp/

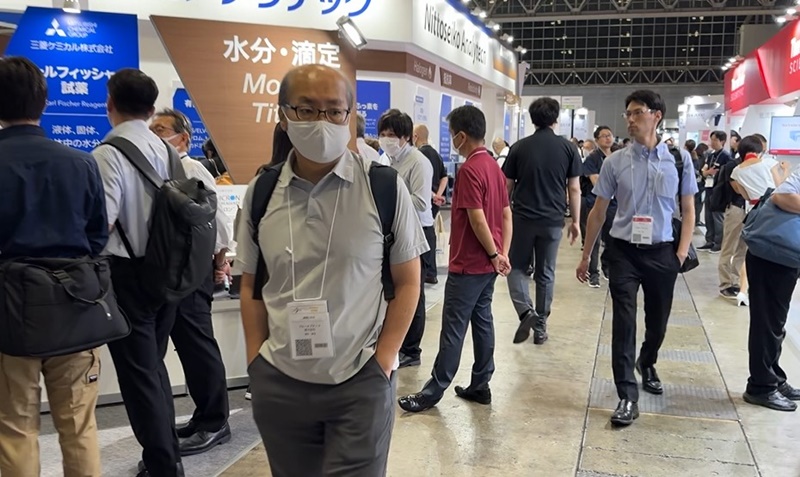

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から感度の高い技術者が集まり、専門用語が飛び交う良質な展示会。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたギフトショー秋2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ギフトショー秋2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

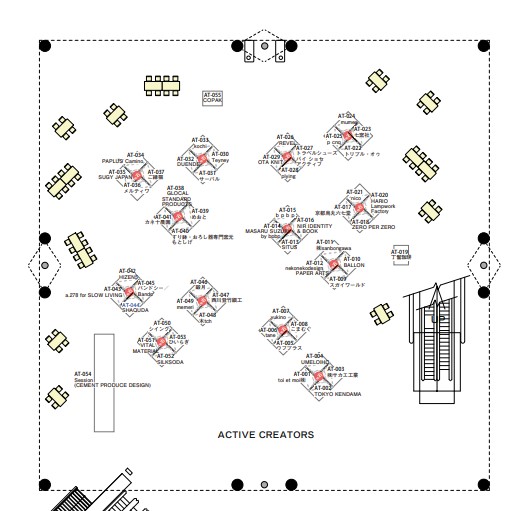

ギフトショー秋2024の概要

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市。国内外から感度の高いバイヤーが集まる。

今回のテーマは、「心を伝える愛の贈り物」。

同時開催展を含め2,824社(海外16の国と地域から898社)もの出展社様にご参加。

本会期中には「東京ギフト・ショー」に加えて専門性の高い3つの見本市が同時開催されます。

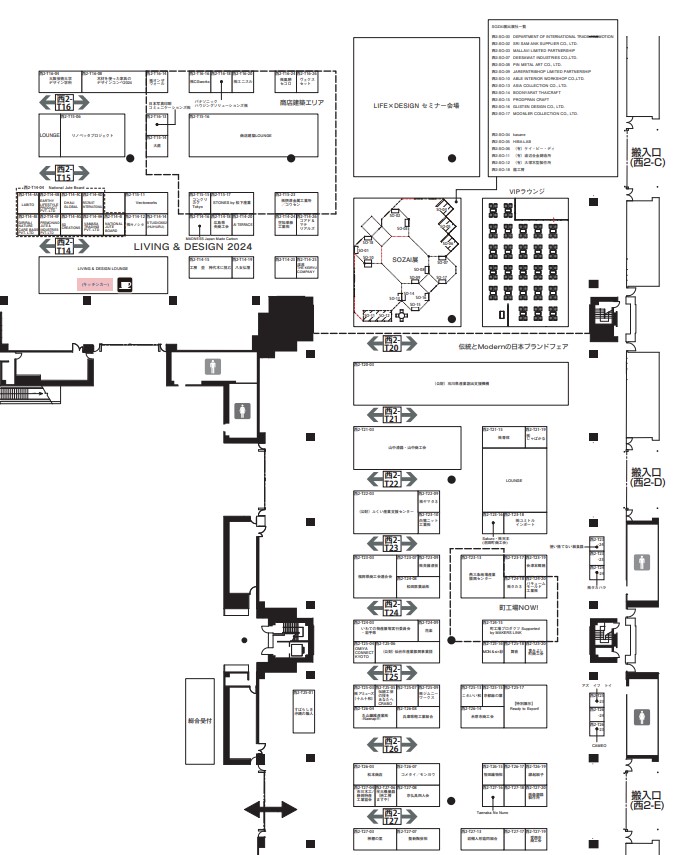

●「第16回LIFE×DESIGN®」(会場:西展示棟1~2ホール、アトリウム)

暮らし方から住まいをデザインするリノベーションとデザイン・ものづくりの見本市「第16回LIFE×DESIGN」では「革新の時代に求められる、新しい暮らし方のデザイン」をテーマに、経済の変化の激しい情勢、革新の時代に求められるアイテムや空間演出、サービス等を提案します。

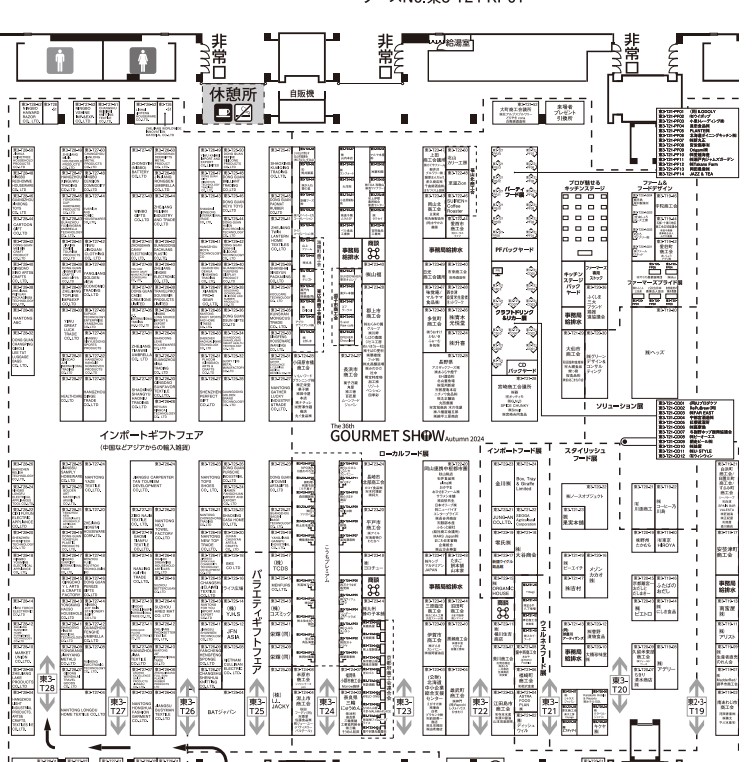

●「第36回グルメショー®秋2024」(会場:東展示棟2~3ホール)

新しいフードマーケットを切り拓く、プレミアムフードの見本市「第36回グルメショー秋2024」では「つくり手の想いがつなぐ、おいしさと思いやりのバトン」をテーマに、より豊かな食生活とマーケットの創造を目指して開催いたします。

●「LIVING&DESIGN2024」(会場:西展示棟2ホール)

トータルインテリアの国際見本市「LIVING&DESIGN2024」では、最新のインテリアのトレンド、技術、情報を発信。住まいを快適にする様々な提案を行います。

今秋も各見本市で様々な分野の企業が新製品や創意工夫にあふれた商品、サービスが多数出展される東京ギフト・ショー。 日本全国のみならず世界各国から、“最新のトレンド”、“売れる新製品”が一堂に集まります!

【第6回防災グッズ大賞2024 表彰式】を東京ビッグサイト 北コンコースで行いました。表彰式後も「防災グッズ大賞」を受賞した商品は、引き続き東6ホールの(一社)災害防止研究所様のブースにて展示しております。ご来場の際は、ぜひお立ち寄りください。

グルメショーでは、人気の「スタイリッシュフード展」のほか、今会期初となる「インポートフード展」を東2~3ホールにて開催。 東2ホール入口横では、【テーマイベント「OMOTASE」】を好評開催中です。「家族・親戚」「友人・恋人」「ビジネス(接待)」と、贈る相手にフォーカスし、素敵な逸品OMOTASEをご提案します。いずれもお見逃しのないよう、ご注意ください。

開催時期

2024年9月4日(水)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展社の業種

出展社の業種は以下の通りです。

- アクティブデザイン&ハイクオリティグッズ

- ホームファニシング&デコラティブ

- フラワーグリーン・園芸用品、アート

- ファンシー&ホビー

- ステーショナリー

- ウォッチ&クロック

- おしゃれ雑貨

- アクセサリー

- コスメティック・ビューティ(美容用品)・香りの商品

- テーブルウェア

- 布製品

- アパレルファッ ション

- パーティー&ラッピンググッズ

- キッチンウェア&ユーテンシル

- カットラリー&ツール

- フロア&バスまわり

- ペットグッズ

- メモリアル&ブライダルグッズ

- アウトドア用品

- スポーツ&プレイング・グッズ(遊戯グッズ)

- コレクターズアイテム

- IT関連&エンターテインメントグッズ

- 欧米インポートグッズ

- ベビー&キッズギフト

- キャラクター・デザイン

- ミュージアムグッズ

- 観光物産品

- 福祉・介護用品

- 防災・非常用品

- 小売店向け販売支援・経営支援関連商品その他ハイクオリティ・ギフトアイテム。

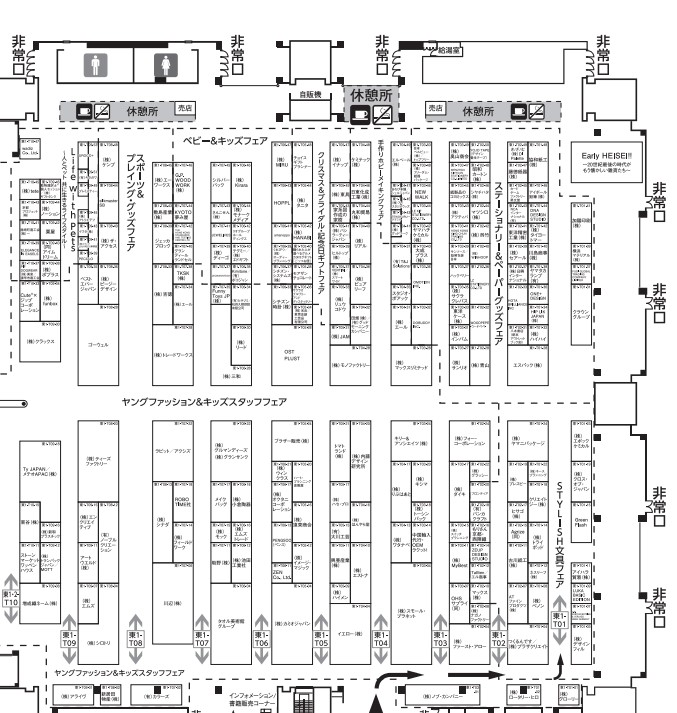

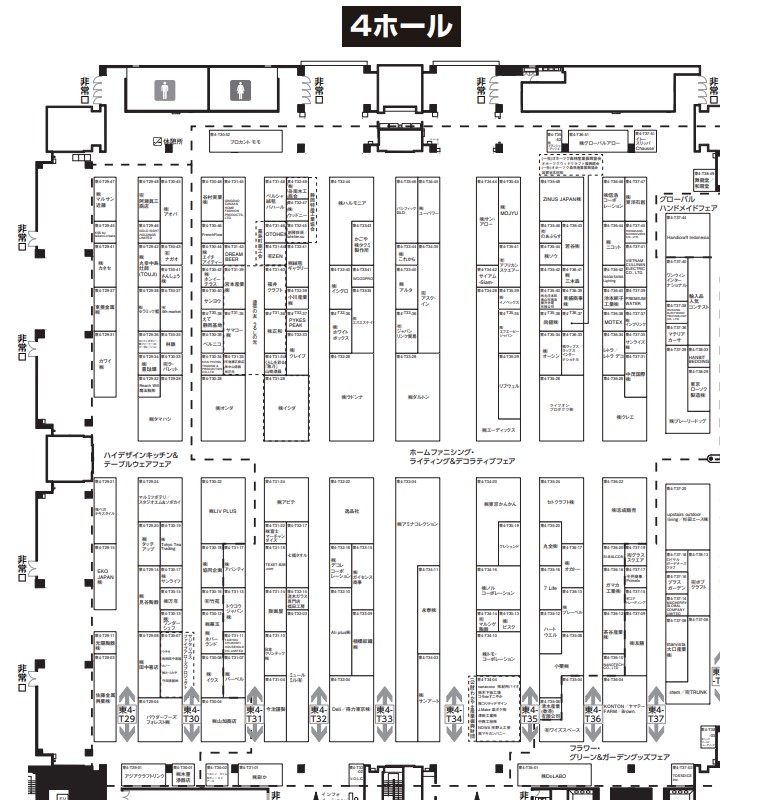

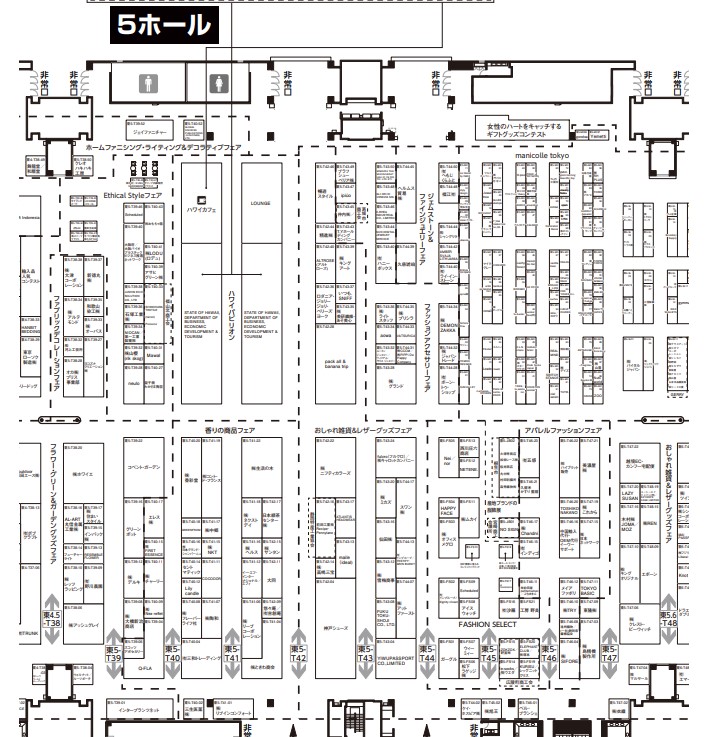

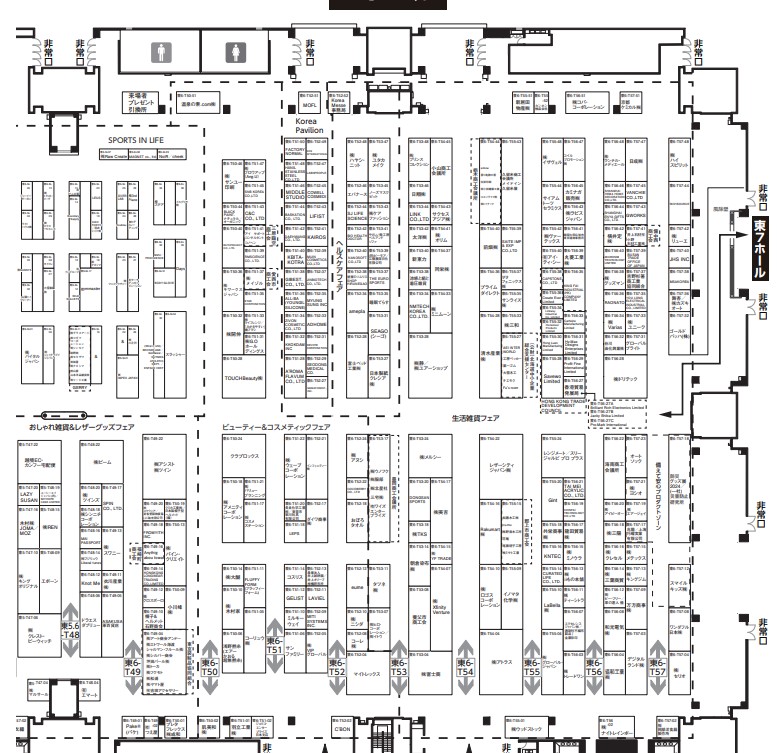

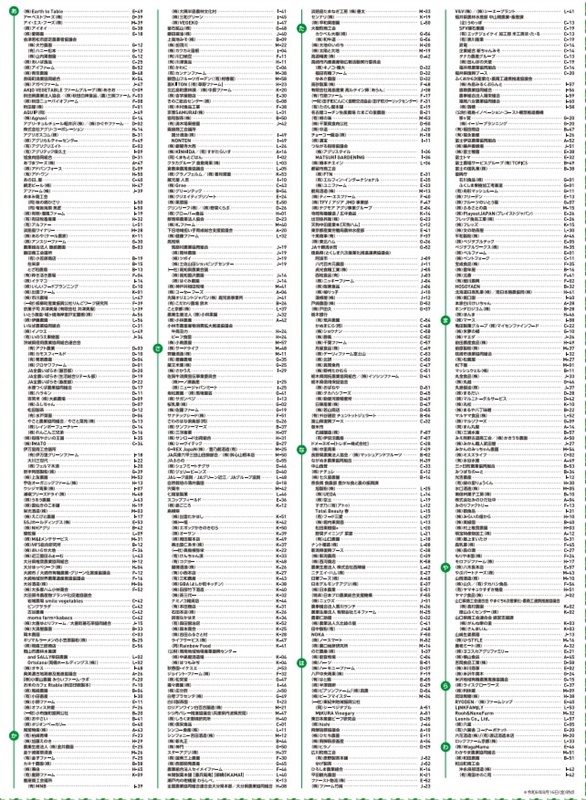

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

株式会社ビジネスガイド社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://goodlife-fair.jp/

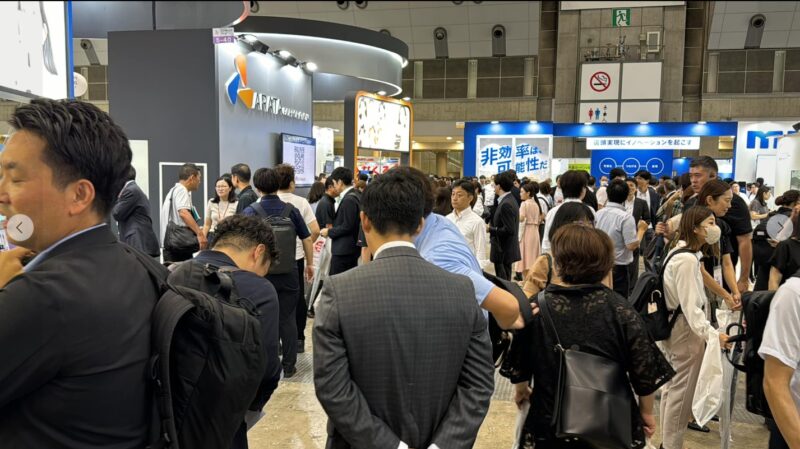

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国から多数の目利きバイヤーが集まる良質な展示会。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会への出展効果を最大化するには、「視察」で情報収集を行うことが大切です。展示会の視察では、業界のトレンドや競合の情報を集めることができます。これらの情報は、競合他社との差別化に有用な要素となりえます。

しかし、明確な目的やコツをおさえていなければ、情報を得られないまま終わってしまう危険性があります。

本記事では、展示会を視察する目的や視察のポイントについて解説します。最後まで読み進めれば、展示会の視察で自社にとって有益な情報をまとめた報告書を作成できるようになるでしょう。

展示会を視察する目的

展示会を視察する目的には、主に以下のものがあります。

トレンドの把握 | 業界の最新技術や顧客のニーズを掴める |

競合の動向把握 | 競合他社の出展内容や集客状況を確認し、自社との比較や差別化できる部分を見つけられる |

自社の出展時の企画に活かす | トレンドと競合の出展状況から、自社独自のPR方法を見つけ、最適なブースレイアウトを考案する |

展示会に出展する企業の売り出し方や商品の特徴から、共通点や差別化できるポイントが見つけられます。

共通点として見つかった部分は、業界の動向としておさえるべきトレンドです。それぞれの企業独自の切り口は、自社が展示会に出展した際の売り出し方のヒントになるでしょう。

展示会を視察する際のポイント

展示会を視察する際は、以下のポイントをおさえておきましょう。

- 展示会の視察する目的を明確にする

- 事前に当日の計画を練っておく

- 動きやすい服装で臨む

これらのポイントをおさえないまま展示会を視察すると、有益な情報を得られずに失敗してしまいます。以下では、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

展示会を視察する目的を明確にする

展示会を視察する目的を明確にすることで、有益な情報を得られやすくなります。

目的によって、必要な情報や準備、当日の動き方が大きく変わります。目的が明確になっていれば、自社に必要な情報やサービスを提供しているブースをピックアップしやすくなるでしょう。

さらに、ピックアップしたブースを起点に、展示会をどのような経路で回るかといった計画も立てられます。

効率的かつ効果的な視察にするために、目的を最初に設定しておきましょう。

事前に当日の計画を練っておく

展示会視察では、当日の計画を練っておくことが重要です。

当日は数多くの出展ブースが並び、来場者もかなりの人数が集まります。そのため、予想以上に時間がかかったり、回りたいブースを見られなかったりするケースもあります。

確実に見たいブースを見逃さないためにも、次のように計画を練ることが大切です。

- 視察したいブースの優先順位をつける

- 展示会の滞在時間と各ブースに割ける時間を計算する

展示会の当日は思わぬトラブルが起きたり、想像以上に時間がかかってしまったりするケースがあります。綿密な計画を立てて視察に臨みましょう。

動きやすい服装で臨む

展示会視察の当日には、できるだけ動きやすい服装で臨みましょう。

展示会では、各企業のブースでノベルティや資料などが渡されます。渡されたものを収納できる状態にしておかなければ、両手が塞がりメモや写真がとれません。

常に両手が空いた状態を保てるように、大きめのリュックを用意しましょう。

また、展示会当日は長時間立ちっぱなしとなるため、歩きやすく履き慣れた靴がおすすめです。

展示会の情報収集は、初めての方や慣れていない方にとって不安が大きいはずです。「展示会の効率的効果的な回り方」で展示会の情報収集のコツを解説しています。

ぜひ参考にして、自社に有益な情報を集めてください。

展示会視察の報告書を作成する前の準備

展示会の視察では、報告書を作成するケースが多いです。報告書の作成を前提に準備しておきましょう。

しかし、報告書の作成ポイントやコツを理解できていなければ、視察で有益な情報を得られたとしても、上手くまとめられない可能性があります。

ここからは、展示会視察をよい結果にするために、報告書の作成方法について解説します。

社内に必要な情報を確認する

展示会の視察で報告書を作成する場合、最初に「会社にとって必要な情報か」を確認しましょう。

本当に必要な情報を理解できれば、視察当日の自分の動きをイメージできます。例えば、以下のような内容を確認すべきといえます。

- どのようなブースを視察するのか

- どのような情報を引き出すべきか

- 写真は各ブースで何枚ほど必要か

具体的に報告書の完成イメージを持っていれば、社内に共有する際に認識のズレが少なく、会議や企画に活かしやすくなります。

必ず事前に確認して、視察を無駄にしないようにしましょう。

報告書のフォーマットを決めておく

展示会の視察前に、報告書のフォーマットを決めておきましょう。報告書のフォーマットは目的によってさまざまです。

視察にいく前にフォーマットを決めておくことで、必要な情報をどのような形にまとめるのかイメージが浮かびます。

また、質問や会場のなかで見るべきポイント、どのような写真を撮影すべきかまで想定しやすくなるでしょう。

展示会視察の報告書で書く項目

ここからは、展示会視察の報告書で書く項目について解説します。

報告書で書くべき項目は、以下の通りです。

- 展示会名・会場・見学日

- 報告書(レポート)の作成者・作成日

- 展示会の参加目的

- 展示会の視察報告

- 所感

それぞれのポイントを把握して、有益な情報を社内に共有しましょう。

展示会名・会場・見学日

まずは、展示会名や会場名、見学日などの基本情報を記載しましょう。このときに、正式名称で記載することが大切です。

展示会はさまざまな場所で開催されており、展示会の名称が同じでも会場は違う場合があります。そのため、展示会ごとに比較するには、基本情報を正確に記載しなくてはなりません。

また、後で見返して理解できるように、ブースを出展している企業名やキャッチコピー、展示物の名称なども細かく記載しておくのがおすすめです。

レポートの作成者・作成日

報告書は誰がいつ書いたのかわかるように、作成者と作成日も記載しましょう。

氏名はフルネームで記載し、部署や所属、役職なども載せておくのがおすすめです。これらの情報を記載する目的は主に2つです。

- 報告書作成者とその責任者を明確にするため

- 報告書をもとに企画を進める際に情報を求められるため

報告書は、自分や上司の評価に活用される場合があります。また、報告書の情報をもとに展示会の企画を練る際に、視察で得た情報を求められるケースが想定されます。誰に情報を求めればよいかすぐに確認できるように、作成者の名前を記載しておきましょう。

展示会の参加目的

展示会の報告書には、参加目的を改めて記載します。報告書に参加目的を記載することには、以下のような意味があります。

- 全体の認識を合わせるため

- 報告書の内容がどのような目的に沿っているかを伝えるため

展示会の視察では、数多くの情報を収集して報告書にまとめる必要があります。この際に、わかりやすい報告書にするには、目的に応じた情報の取捨選択が必要です。改めて社内の人員に目的を認識してもらい、必要な情報を絞っていることを伝えましょう。

その結果、報告書の情報をどのような視点で確認・評価すべきかがわかりやすくなるため、企画や会議をスムーズに進行できます。

展示会の視察報告

展示会の視察報告は、報告書のなかで最も重要な部分です。社内に共有する情報に漏れがないように、以下の内容を盛り込みましょう。

- 会場全体の様子

- 各ブースの様子

- 展示品の情報

- 来場者の様子

- 人気のブース

これらの情報を記載することで、展示会の全体像と要所のポイントを把握できます。しかし、展示ブース全てを網羅しようとしたり、会場全体の情報を細かく記載したりすると、内容が多くなってしまい、確認する側が負担となってしまいます。そのため、自社の目的に合わせて、どの情報が優先的かを判断したうえで、記載する情報を絞りましょう。

所感

所感は、視察にいった人にしか書けない貴重な情報です。できるだけ具体的に現場の情報を伝えましょう。

所感を記載する際は、以下のポイントをおさえることが大切です。

- 現場でしか感じられない温度感や臨場感を記載する

- 現場で感じた感想や思いも記載する

- 自身の考察を入れる

- 改善策や提案を入れる

- 自社が出展するならどうするか想像する

実際に現場を視察して感じたことは、顧客が体験する感覚に近いため、具体的に感想や考察を入れることで、自社の出展時に活かせます。

顧客目線を意識して、現場の様子をできるだけ鮮明に伝えましょう。

展示会視察の報告書を作成する際のポイント

展示会視察の報告書を作成する際には、注意点やポイントがあります。効果的で信頼性の高い報告書を作成できるように、以下で紹介するポイントをおさえましょう。

写真を入れる

報告書を作成する際は、できる限り写真を入れましょう。

文章だけで展示会の様子を伝えることは困難です。写真を入れることで、実際の様子を瞬時に伝えられるため、社内共有がスムーズになります。例えば、報告書に以下のような写真を入れることで、競合のブース同士を比較しながら社内のメンバーで話し合えます。

- 会場全体の写真

- 展示のキャッチコピーやレイアウト

- 来場者の様子

- 展示物

- ブースのスタッフの様子

自社のメンバーが会議や企画の作成で使いやすい情報を提供できるように、できるだけ多くの写真を残しておきましょう。

客観的事実と主観を切り離す

報告書において、客観的事実と主観を切り離すことが重要です。

例えば、視察して会場の様子を見た結果「来場者の数が多かった」と記載したとします。これに対して、人によっては「どの程度の来場者がいたのか」の捉え方は異なるため、メンバー間での認識に誤差が生じます。

正確な情報共有を行うためにも、主観を記載するのではなく、定量的に記載することが大切です。例えば、「Aのブースには、1度に来場者が30名ほど集まっていた」などと記載するようにしましょう。

数字や表を使って具体的にわかりやすくする

報告書を作成する際は、数字や表を使って具体的にわかりやすくしましょう。

報告書で数字や表を使うことで、以下のようなメリットがあります。

- 文字だけの報告書よりも読みやすく伝わりやすい

- 論理的で信頼性の高い情報になる

- 自社で出展する際の目標の基準にできる

- 表を使うことで情報を素早く整理できる

報告書は、社内のメンバーに共有して理解してもらわなければ意味がありません。そのため、報告書を作成する際は、「読み手に伝わるのか」を意識したうえで作成するようにしましょう。

報告書の作成については、「展示会レポートはこう書く!」もご参考になさってください。

まとめ

展示会の視察を有意義な時間にするには、目的を明確に設定することが重要です。目的を明確にしていなければ、どのような情報が必要かわからず、自社に必要な情報を収集できない可能性があります。

事前に目的を設定し、必要な情報を具体的に理解したうえで、視察の準備を行いましょう。視察の準備では、必要な情報を提供しているブースに絞り、当日の会場の周り方や質問内容を決めて臨むことをおすすめします。

また、展示会の視察は報告書の作成を前提に行いましょう。報告書を目的に沿って作成し、必要な情報をわかりやすくまとめられれば、社内のメンバーに有益な情報を届けられます。本記事で紹介した内容を参考に、展示会の視察を効率的に行い、自社の出展に活かせる報告書を作成してください。

また、自社でどのような仕掛けを取り入れるとよいか相談したい方は、成果につながる展示会のコツを直接お伝えする無料セミナーをご活用ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会での声掛けは、ブースへの集客率を大きく左右する要素です。適切な声掛けは、来場者の興味を惹き、商談や契約につながる可能性を高めます。しかし、不適切な声掛けを行えば、来場者を逃してしまう場合もあります。

そのため、展示会での声掛けのコツや注意点を把握しておくことは、展示会の効果を高めるために大切です。

本記事では、展示会での声掛けのコツとNGな声掛け、声掛け以外の工夫などを解説します。最後まで読み進めれば、展示会の集客を増やし、売上の増加につなげられるでしょう。

展示会での声掛けのコツ

展示会でスタッフの声掛けを工夫することで、来場者からの認知や集客を増やせます。ここでは、来場者の興味を惹きつけ、展示ブースに立ち寄りたくなるような声掛けのコツを解説します。

役割分担をする

展示会で効果的な声掛けを行うには、スタッフの役割分担と連携が重要です。スタッフが自分の役割を理解して臨むことで、それぞれの仕事に集中できます。

展示会のスタッフの役割には、以下のようなものが挙げられます。

- 呼び込み担当:ブース前で来場者に声をかけ、興味を惹き出す

- ヒアリング担当:来場者のニーズや課題を詳しく聞き取る

- プレゼン担当:製品やサービスの詳細な説明を行う

自分の役割を絞ることで、呼びかけ担当のスタッフは声掛けの回数が増えます。その結果、言葉選びや声の調整などの経験値を積み上げられるでしょう。

さらに、他の役割のスタッフも自分の仕事に集中できるため、ブース全体として接客の質を高められます。

トークスクリプトを作る

効果的な声掛けを行うためには、来場者の状態に応じたトークスクリプトが重要です。トークスクリプトとは、営業活動におけるマニュアルや台本のようなもので、商談や接客の成果に大きく影響します。

来場者の心理状態はさまざまで、それぞれに適した声掛けを行わなければ、期待する成果を得られません。

来場者の状態は、大きく分けて以下のように分類されます。

- 足を止めている来場者

- 急いでいる来場者

- 複数人で来ている来場者

それぞれの状態をよく観察して、トークスクリプトをもとに声を掛けましょう。

特に「足を止めている来場者」は、足の向きと目線を確認してください。来場者が自社のブースに足と目線を向けている場合は、興味を持っている可能性があります。

見込み顧客となり得るため、逃さずに声をかけましょう。

以下では、来場者の状態に応じた声の掛け方について解説します。

足を止めている来場者

足を止めている来場者に対しては、足の向きと目線を注意深く観察します。

- 足が自社ブースに向いている:立ち寄る気持ちがある

- 足が自社ブースに向いていない:立ち寄る気持ちが薄い

- 目線が自社のブースを見ている:展示に興味がある

- 目線が自社のブースを見ていない:展示に興味がない

ブースに興味を持っていそうな来場者に対しては、以下のようにアプローチしましょう。

- 何に興味があるのかを聞く

- 興味のある展示品やサービスについて簡潔に説明する

- 説明のなかで製品やサービスのメリットや長所を伝える

- 来場者の課題や来場目的をヒアリングする

- 深い興味が確認できたら、ブース内の説明員に引き継ぐ

来場者のニーズとこちらのアプローチが合っている場合、次の商談につなげられる可能性が高まります。

急いでいそうな来場者

急いでいそうな来場者には、短時間でブースの説明が聞ける点と、自社ブースのメリットを簡潔に伝えましょう。

「2分だけで終わります」

「資料だけでもどうぞ!」

「〇〇にご興味ある方、3分でご説明します!」

これらの声掛けで来場者の都合に配慮しつつ、自社の製品やサービスに興味を持ってもらう機会を作れます。

立ち止まってくれた場合は、まずお礼を述べてプレゼン担当に「お急ぎです」と伝えましょう。

複数人で来ている来場者

複数人で来ている来場者に対しては、以下のようなアプローチが効果的です。

- これまでに見てきたブースについて聞き出す

- 短時間で特定の課題を解決できる自社の展示ブースを提案する

- グループ全体ではなく数名に直接呼びかける

このようなアプローチで、グループ内の興味を惹き出します。

ポイントとしては、集団全体に声を掛けないことです。来場者が自分ごとと捉えなければ興味を持たれることはありません。特定の来場者に声を掛けて、その周りの来場者にも興味を持ってもらえるように仕掛けましょう。

声掛けの練習を行う

声掛けの質を上げるには、事前の練習が欠かせません。展示会場で存在感を示し、来場者が魅力的に感じるための声掛けを練習しましょう。

- 声掛けの内容を理解して自然に話せるようにする

- 実際に声に出して声量やトーンなどを把握する

- チームメンバー同士でチェックして改善する

展示会当日を想定した練習で自信がつけば、スタッフ全員のパフォーマンスが向上します。また、想定外のトラブルにも対応できる余裕が生まれるでしょう

メリットを感じさせる声掛けをする

来場者の興味を惹き、ブースへの誘導を成功させるために、明確なメリットを伝える声掛けが重要です。以下の点を踏まえて、効果的な声掛けを心がけましょう。

- 来場者が抱える課題に焦点を当てる

- 自社のサービスや製品の強みを簡潔に伝える

- 課題解決の具体的な方法を提示する

例えば、業務効率の改善に課題を感じている来場者には、以下のような声の掛け方をおすすめします。

「業務効率の改善に役立つツールを紹介します。このサービスで月間の残業時間を平均20時間削減した事例もございます」

このように明確なメリットと事例や実績、効果などを示すことで、来場者がより詳しい説明を聞くきっかけを生み出せます。

POPなどの販促ツールも活用する

展示会の声掛けでは、手持ちのPOPや案内板などを活用して行うことをおすすめします。POPなどの販促ツールの活用には、以下のようなメリットがあります。

- 会話しながら端的に製品やサービスの特徴を訴求できる

- 興味が薄い来場者に対しても、視覚的に興味を惹き出せる

- ヒアリングを行いながら、具体的なメリットを示せる

例えば、来場者に対して声掛けと同時に大きなPOPを示せば、魅力的なメリットを見せながら説明できます。

声の掛け方だけでなく、来場者の目線を集められる仕掛けも工夫しましょう。

また、声をかける前段階の立ち方、待ち方も重要です。詳細は、「ブースを背にして立つのは禁止」をご覧ください。

展示会でのNGな声の掛け方

展示会で集客を狙う場合、避けるべき声の掛け方があります。例えば、以下のような声掛けは基本的に避けるべきです。

- ブース前に並んで声掛け

- ブースに入る理由にならない声掛け

ここからは、上記のような声掛けをなぜ避けるべきなのか解説します。

ブース前に並んで声掛け

展示会でブース前に並んでの声掛けはNGです。主な理由は以下の3つがあります。

- 来場者に圧迫感を与える

- 強い売り込み感を与える

- 時間を取られそうに感じさせる

来場者の多くは、限られた時間のなかで効率的に情報を収集したいと考えています。来場者はブース前で積極的に声をかけられると「時間を取られそう」と感じて敬遠してしまいます。

そのため、展示会では待ち構えて声をかけるのではなく、自分の作業をしながら自然に声をかけましょう。

ブースに入る理由にならない声掛け

展示会の声掛けは、来場者に立ち寄る理由を与えられるかが重要です。以下のような言葉を使っている場合は、来場者はブースに立ち寄らないでしょう。

- よければ見ていってください。

- よかったら説明させていただきます。

- 少し時間ありますか。

これらの言葉は、来場者にメリットを感じさせないため、単なる呼びかけになっています。

来場者の課題を自社のサービスや商品が解決できると明確に伝えましょう。

展示会の集客効果を高める声掛け以外の方法

展示会の集客効果を高めるには、総合的なアプローチが必要です。ここでは、展示会の集客効果を高める声掛け以外の方法を紹介します。

ノベルティを配る

ノベルティは来場者との接点を持ちやすく、ブランドの認知向上にも有効なツールです。展示会での集客を図るためにノベルティを利用する場合は、以下の点を意識して選びましょう。

- 来場者にとって有益なものか

- 自社のPRにつながるアイテムか

- 使用頻度の高いものか

重要なポイントは、来場者が受け取ってメリットがあるかどうかです。例えば、うちわやボールペン、エコバッグなどの使いやすいものがよいでしょう。

自社のロゴや社名をノベルティに入れておくことで、来場者が使うたびにPRできます。

来場者との接点を自然に作るためにも、自社のPRにつながるノベルティを用意しましょう。

ブースレイアウトを工夫する

魅力的なブースレイアウトは、展示会場で来場者の目線を集め、自然に集客効果を高められます。しかし、展示会場には数多くのブースが集まるため、以下の点を意識して差別化を図りましょう。

- 視線を集める大型ディスプレイやバナーを設置する

- 製品やサービスの特徴を視覚的に伝えるインフォグラフィック(図・グラフ・イラスト)の活用

- 来場者が気軽に立ち寄れるオープンスペースの確保

- 興味を惹く体験型の展示や実演コーナーの設置

ポイントは、来場者が目新しさや面白さを感じることです。

展示会の面白い仕掛けについては、「展示会来場者が食いつく仕掛け」で事例を含めて解説しています。興味のある方はぜひ参考にしてください。

動的待機で来場者を迎える

展示会ブースでのスタッフの姿勢は、来場者に与える印象を大きく左右します。来場者は興味のある展示ブースだけに時間を割きたいため、売り込みや時間を取られそうなブースに警戒心を持っています。

そのため、来場者を迎える際はスタッフ全員で「動的待機」を意識しましょう。

動的待機とは、スタッフが待ち構えているのではなく、何か作業をしている状態で来場者を迎える姿勢です。

- スタッフが常に適度に動いている状態を保つ

- 展示物の整理や調整を行いながら、来場者の動きを観察する

- 自然な形で来場者に近づき、声をかけるタイミングを図る

上記のようなポイントを意識して、来場者に警戒心や不安を感じさせず、自然なコミュニケーションを図りましょう。

笑顔で明るい雰囲気を作る

展示会での集客において、展示ブースの雰囲気は重要です。明るく親しみやすい雰囲気は、来場者がブースに立ち寄るハードルを下げます。

展示ブースの雰囲気作りには、以下のようなポイントがあります。

- スタッフの笑顔や明るい接客態度

- 展示内容や企業のイメージにあったBGM

- 展示を魅力的に見せるためのライティング

- 清潔感のあるスタッフの服装

- 整理整頓されたブース内

これらを満たすことができれば、来場者から注目される展示ブースになるでしょう。来場者が気軽に立ち寄れる明るい雰囲気作りや、ネガティブな印象を与えない配慮が重要です。スタッフ全員で、チェックリストを作って確認することをおすすめします。

まとめ

展示会で来場者を惹きつけるには、明確なメリットや展示内容の魅力を伝える言葉や雰囲気などが重要です。

また、声掛け以外の工夫も凝らすことで、来場者が展示ブースに立ち寄るハードルを下げ、自然なコミュニケーションを図れます。

本記事を参考にして、来場者の興味を惹く声掛けを身につけ、展示会での集客を成功させてください。

成果につながる展示会のコツをより詳細に知りたい方は、展示会営業セミナーをご活用ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会は、自社の商品・サービスを顧客に知ってもらい、売り上げや認知の拡大を目指す絶好の機会です。多くの企業がそれぞれの目的を持ったうえで展示会に臨むため、来場者へのアピールは激しい競争になります。

多くの出展企業のなかから自社の商品・サービスに注目してもらうには、明確な目的を持ったうえで、競合との差別化や特別な仕掛けを行うことが重要です。

本記事では、展示会を開催する際の目的設定の重要性や、目的を達成するためのポイントについて解説します。最後まで読めば、展示会で大きな成果を得られる可能性が高まるでしょう。

展示会の成功に目的の設定が必要な理由

展示会に出展する場合、明確な目的の設定が必要です。目的が明確に設定されていない展示ブースは、コンセプトが定まらず競合との差別化を図れません。

その結果、以下のようなリスクが生じます。

- 来場者に認知されない

- 展示ブースに集客できない

- スタッフ全体の動きを統一できない

展示会に出展する目的を明確に設定することで、マーケティング活動全体の軸が生まれます。その結果、ターゲットが決まり、必要な施策や目標を定めやすくなるでしょう。

大きな予算を投じる展示会の出展で成果を上げたい場合は、目的を明確に設定したうえで、コンセプトや目標をメンバーと共有して進めることが大切です。

展示会に出展する際の目的の例

企業によって展示会出展の目的は異なりますが、目的は主に以下の3つに分けられます。

- 認知度拡大

- 新規見込客や営業案件の獲得

- 既存顧客との関係性向上

自社の状況や目標を確認しながら、それぞれの特徴やメリットを見ていきましょう。

1.認知度の拡大

展示会出展の目的の一つに、認知度の拡大が挙げられます。展示会では、自社の商品・サービスを来場者に実際に体験してもらうことが可能です。実際に体験してよい印象を与えられれば、ブランドや企業名を覚えてもらえるでしょう。

展示会は顧客に対して直接アプローチできるため、より密接なコミュニケーションを図れます。インターネット広告やCMなどに比べると、リーチできる数は少ないですが、来場者のニーズに合わせたアプローチを行えるため、成果につながりやすいでしょう。

2.新規見込客と営業案件の獲得

展示会では、業界の関係者や商品・サービスに関心のある来場者が集まるため、新規見込客を獲得する絶好の機会です。

新規見込客を獲得するためにも、来場者に対して自社の存在やサービスの魅力を積極的に伝える工夫が求められます。例えば、ブースに訪れた来場者には、名刺交換やアンケートなどを通じてリードを獲得し、展示会後のアポや商談につなげましょう。

3.既存顧客との関係性向上

展示会の出展は、既存顧客との関係性向上にも有効です。一度接点を持った顧客に対して、改めてコミュニケーションを図ることで、信頼や好感を持ってもらえます。

例えば、既存顧客には、事前に招待状やメールで案内することが大切です。この際に、自社のPRをしすぎず、展示会自体の魅力を伝えると嫌味がありません。また、既存の関係性を活かして、顧客ごとの課題解決策の概要を提示できるとベストです。

また、ブースに来てもらえた場合は、改めて課題や現状をヒアリングすることが大切です。丁寧に課題を聞いたうえで解決策を提案できれば、次の商談やアポにつながるかもしれません。

展示会の目的を達成するための5つのポイント

展示会の目的を達成するには、以下の5つのポイントを抑えることが重要です。

- 目的を明確に設定する

- 新規見込客の属性を設定する

- 自社の商品やサービスで解決できる課題や提供価値を明確にする

- ブースレイアウトや展示内容を工夫する

- スタッフの役割分担や配置などを戦略化する

それぞれについて、詳しく解説します。

目標を明確に設定する

目標を明確に設定することで、展示会の成果を客観的に判断できます。

目標設定では、KGIとKPIの2種類を定めます。

KGIとは、展示会で達成したいゴールのことです。一方で、KPIはKGIを達成するために必要な中間目標を複数設定した数値を指します。

例えば、KGIを5件の案件獲得とした場合、KPIは以下のように考えられます。

「KGI」:案件5件獲得

「KPI」:

- 名刺交換数:100枚

- ブース前ミニセミナー受講数:50件

- 体験アトラクション実施数:30回

- 次アポ獲得数:10件

このように、目標を明確に設定することで、達成までに必要なアクションがわかります。また、目標を達成できなかった場合、KPIをもとに次回の改善策が見えてきやすくなるでしょう。

新規見込客の属性を設定する

新規見込客の属性を設定することで、ニーズや課題が具体的になります。その結果、来場者に対して効果的なアプローチが可能です。

顧客の設定では、ペルソナを決めます。ペルソナを考える場合は、以下の内容を考えましょう。

- 性別

- 年齢

- 業種

- 部署

- 役職

- 日ごろ心の中で呟いている悩み

顧客理解を深めることで、商品・サービスで伝えるべきポイントが定まります。

顧客の課題を自社のサービスで解決できることを伝えれば、その後の商談や契約、購入などにつなげやすくなるでしょう。

自社の商品やサービスで解決できる課題や提供価値を明確にする

展示会で目的を達成するには、自社の商品・サービスで解決できる課題や提供価値を明確にすることが重要です。

例えば、ダイエットサプリを展示する場合は、「どういった人におすすめ」「どれくらい体重を落とせるか」を伝えます。

来場者がメリットを感じるには、自身の悩みや課題を解決できるかを理解してもらうことが大切です。

事前に設定したターゲットの課題を明確にし、自社のサービスでどのように解決できるのかを打ち出しましょう。

ブースレイアウトや展示内容を工夫する

ブースレイアウトや展示内容を工夫することも、展示会出展の目的達成には欠かせません。

設定したターゲットや提供できる課題を考慮しつつ、魅力的かつ印象に残るブースを作りましょう。多くの出展者のなかで目立ち、興味を持たれるレイアウトにすることで、集客効果を高められます。

さらに、コンセプトを明確にしたうえで、独自の世界観や面白い仕掛けがあれば、ブランドの認知度向上にもつながるでしょう。

集客効果を高められるブースの面白い仕掛けを知りたい方は、「来場者が思わず食いつくブースとは?」を参考にしてください。

スタッフの役割分担や配置などを戦略化する

展示会で目的を達成するには、スタッフの役割分担や配置などを戦略化することも重要です。

新規顧客の獲得を目的とした場合、どれだけよい企画でブースを作り込んでもスタッフの対応が悪ければ、成果にはつながりにくいでしょう。そのため、展示会で新規顧客やリード獲得を狙う場合は、ブース全体の印象をよくするためのオペレーションやマニュアルが必要といえます。

ターゲットの悩みや行動を予想したうえで、それぞれのスタッフが最適なアプローチをかけられるように、事前に戦略を立てておきましょう。

展示会の視察や見学にも目的の設定が必要

展示会では、見学や視察に訪れる際にも目的を持って臨むことが重要です。特に新人や企画担当者は、漫然と展示会場を眺めても有益な情報を手に入れられず、自社の展示会企画に活かせません。

以下で紹介する内容を参考に準備を進め、当日に臨むようにしましょう。

視察によってトレンドを把握する

展示会の視察では、会場全体の出展者を見ることで、業界全体のトレンドを把握できます。

特に、以下の情報をキャッチすることが重要です。

- 市場の製品や価格の情報

- 企業のサポート内容やキャンペーン

- 導入企業の特徴(ニーズ)

これらを把握することで、自社の商品企画やキャンペーン内容を考える際の参考になります。業界として、外せない要素や自社だけが打ち出せる強みを見つけるためにも、トレンドの把握は重要といえます。

展示会の効率的な回り方については、「展示会の効率的な回り方」もご参考になさってください。

報告書で自社に共有する

展示会の視察では、報告書の提出が求められるケースが大半です。報告書をもとに展示会の企画を練る必要があるため、的確な情報が記載された報告書が必要となります。

しかし、展示会の視察は多くの出展者が集まり時間も限られているため、漫然と眺めるだけでは有益な情報を集められません。目的を定めて必要な情報を確認しておくことで、質が高い報告書を作成でき、自社の展示会企画に活かせます。

目的に沿って情報を整理できるように、事前に報告書の書き方やフォーマットを把握しておきましょう。

展示会の視察の報告書を効果的にするコツを知りたい方は、「展示会のレポートはこう書く」を参考にしてください。

効率的に必要な情報を獲得する

展示会を視察する目的が定まっていれば、訪れる展示ブースや企業を事前にチェックして無駄なく会場を視察できます。

展示会には多くの出展者と来場者が集まります。目的と必要な情報を絞っておかなければ、どれだけ急いで会場を回っても時間が足りず、価値ある報告書を作成できません。

自社の目的に対して本当に重要なブースだけを周り、有益な情報を得るための時間を確保しましょう。

しかし、展示会を初めて視察する方は、具体的にどのような準備や周り方をすればよいか不安に感じるでしょう。こちらの記事では展示会のレポート・報告書の書き方や例文を、こちらの記事では、展示会の効率的な回り方を解説しているので、参考にしてください。

まとめ

展示会では、限られた予算のなかで成果を上げるために、明確な目的の設定が重要です。目的が明確になっていなければ、ターゲットや訴求するべき内容が定まらず、失敗してしまいます。

そのため、展示会に出展する目的を定め、適切なターゲットを設定することが大切です。そうすれば、伝えるべきサービスの内容やスタッフの動き、ブースのレイアウトが見えてきます。本記事で紹介した内容を参考に展示会の出展企画を進め、目的を達成してください。

また、自社でどのような仕掛けを取り入れるとよいか相談したい方は、成果につながる展示会のコツを直接お伝えする無料セミナーをご活用ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催されたDIYホームセンターショー2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

DIYホームセンターショー2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

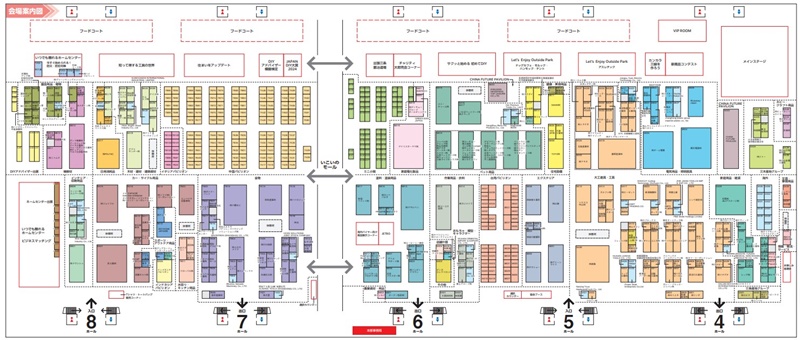

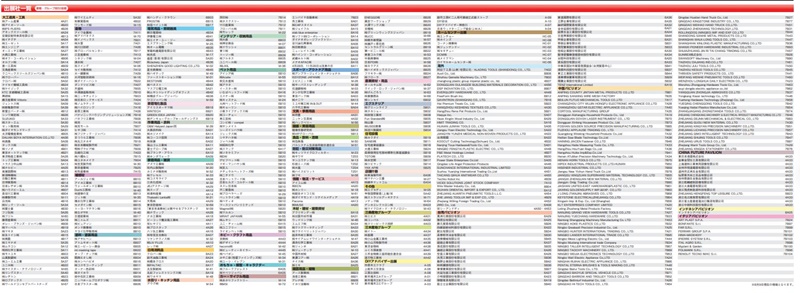

DIYホームセンターショー2024の概要

住まいと暮らしに関係する小売業・卸売業・製造業が一堂に集まり、関連商品やサービスの展示・紹介を通じて、活発な商談や交流等が行われるトレードショウと一般消費者へのDIY(Do It Yourself)の普及・啓発を行うパブリックショウが一体となったホームセンター業界最大の総合展示会です。昨年は、518社・1,121小間のご出展と56,408名のご来場をいただきました。節目の「第60回」を迎える今年のショウでは、これまでより規模を拡大し、盛大に、そして国際色豊かに、出展社の皆様に満足いただけるショウを開催いたします。

■今年のおすすめイベントコンテンツ

3つのテーマゾーンとワークショップ、ステージプログラムを中心に展開いたします。ステージでは欧州よりHI関連のゲストを迎えた講演を実施するほか、「DIYの実践・啓発を通じて、DIYの発展に貢献していただいた方」を選出し表彰する 『DIY・HOMECENTER AWARD』 ではお笑い芸人の「さらば青春の光 森田哲矢さん」にご登壇いただきます。その他にも親子で楽しめるイベントや、TBSラジオの公開収録など、業界関係者・一般来場者どなたでもお楽しみいただける展示会になっております。

■メインステージでは海外登壇者の講演、DIY AWARDには「さらば青春の光 森田哲矢」氏が登場!

8月29日(木)にはEDRA/GHIN事務総長 ジョン・W・ハーバート 氏、HIMA会長/Wolfcraft CEOラインハルト・ウォルフ 氏、イギリスのホームセンターWickesのCEO デビッド・ウッド 氏が来日し「世界のHI業界のトレンドと課題」や「欧州サプライヤーのトレンドと課題」など業界関係者に向けたビジネスセミナーを行います。

8月30日(金)10時30分からは「DIYの実践・啓発を通じて、DIYの発展に貢献していただいた方」を選出し、表彰する『DIY・HOMECENTER AWARD』を開催。

栄えある『第6回 DIY・HOMECENTER AWARD』の受賞者は、お笑い芸人の「さらば青春の光 森田哲矢」さんに決定しました。

森田さんは授賞式、トークショーに加えてDIY大賞のプレゼンター、会場視察も行います。

メインステージでは、その他にも様々な方が登壇されます。業界関係者向けセミナーとして、流通経済大学 流通情報学部 教授 大島弘明 氏による「2024年物流問題」、元東京ディズニーリゾート/ゼネラルサービス部長 安孫子薫 氏による「ディズニー流の人材育成方法」、備え・防災アドバイザー 高荷智也 氏による「防災対策」のセミナーなどを実施いたします。一般向けには子供向けコンテンツとして、100万人超えのYouTuber「市岡元気先生」によるサイエンスライブや、整理収納アドバイザー1級認定講師 清水幸子 氏による整理収納セミナーを実施いたします。溶接ワークショップ

◎『Let’s Enjoy Outside Park』 ~外を楽しむ複合的イベントエリア~

「外を楽しむ!」をキーワードに、ドッグカフェやモルック体験、アスレチック、子供が楽しく学べる知育ワークショップなど多数の魅力を詰め合わせたイベントエリア 『Let’s Enjoy Outside Park』!このエリアではワンちゃんが楽しめるドッグカフェや小学生以下を対象としたワークショップ『簡単☆マイルーペを作ろう!』、『モルック体験』など、どれも無料で体験することができます。

アスレチック体験

◎『いつでも頼れるホームセンター』 ~今すぐ始められる!防災・防犯対策~

地域と連携しているホームセンターの社会貢献やCSR活動、SDGsへの取り組みなどの紹介や各社おすすめの商品、工房で人気のワークショップなどを紹介します。また参加小売業を昨年の17社から22社に拡大した、ホームセンタービジネスマッチング(※出展社限定イベント)や、最終日翌日、9月1日の防災の日を前に、防災・防犯に特化したイベントを開催。実際の地震の揺れを体験できる『起震車』『VR体験』など防災意識を高めることのできる様々なイベントが開催されます。またホームセンター各社が選ぶ『ベストバイ防災用品』の展示も行います。

■親子で楽しめる体験型ワークショップを多数開催!

◎『サクッと始める 初めてDIY』 開催日時:8月30日~31日 10時~

DIY初心者のハードルを下げ、DIYに興味・関心が薄い層にまで体験していただくことを、目的としてワンコインで体験できるワークショップも実施。内容は『アクリルスマホスタンド』や『モザイクタイルコースター』など6コンテンツ。家族でも、親子でも、もちろんひとりでも、気軽にどなたでも体験ができます。

◎『住まいをアップデート』 開催日時:8月30日~31日 10時~

住まいのアップデートを目的として、壁・床・棚のワークショップを主軸に体験型ワークショップを実施。

住まいで使えるDIYをこの場で学び、自宅で活かしてもらうことを目的としてワークショップを実施いたします。

◎『カンカラ三線を作ろう!』 開催日時:8月30日~31日 10時~

沖縄県と鹿児島県の奄美群島で主に用いられる弦楽器の三線。カンカラ三線は通常の三線とは違い木材と、お菓子の缶などを使って作る三線です。本物の三線より音色はしぶめでおとなしいのが特徴です。

お好みで色や絵を描いて世界でたったひとつのオリジナル三線を本ワークショップで作ろう!

◎『園芸ワークショップ』 ~サボテンや多肉植物で色んな景色をつくろう♪~ 開催日時:8月29日~31日 10時~

個性豊かでかわいらしい多肉植物の寄せ植え体験を行います。

大人から子供まで楽しめる園芸ワークショップ!

講師には、多肉植物寄せ植え屋&講師/ハンギングバスケットマスター樋口 美和 氏です。

■その他イベントコンテンツ!

その他にも、例年好評のイベントも開催いたします。

「鍛冶のまち」として有名な新潟県三条市の現役鍛冶職人の指導による『包丁刃付け体験』や、一般の方からDIY作品を募集し表彰する『JAPAN DIY 大賞』、DIYアドバイザーの実技試験に挑戦できる『DIYアドバイザー模擬検定』、業界バイヤーも注目する『新商品コンテスト』など多くのイベント開催いたします。

また出展社の皆様からご提供いただいた商品を販売する『チャリティ大即売会』コーナーを実施。

チャリティ大即売会で販売した売上金の一部は、能登半島地震で被災した石川県へ被災地復興支援金として寄付いたします。

開催時期

2024年8月29日(木)~31日(土)

会場

幕張メッセ

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://diy-show.com/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

バイヤーや一般のDIY好きが多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたドラッグストアショー2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ドラッグストアショー2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ドラッグストアショー2024の概要

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(会長:塚本厚志/所在地:東京都千代田区)は、生活 者のセルフメディケーション を支える様々な商品・情報・システムが一堂に集結する展示会「第24回 JAPANドラッグストアショー」を2024年8月30日(金)~9月1日(日)に開催します。今年のテーマは「これからの多様性のある社会に向けたドラッグストアの挑戦?自分にあったセルフメ ディケーションを探して?」です。SDGs、女性活躍、リスキリングなど一人一人の生き方や働き方が多 岐にわたって尊重される時代になってきています。ドラッグストアの最近の新商品でもSDGs、フェムケ アなどを意識した商品が増え、今までとは違った売り場作りや接客環境、エコ意識が求められていま す。ドラッグストアの店頭では、赤ちゃんから高齢者までの多様な商品を取り扱っていることなどから 今回のテーマとなりました。業界の課題や今後の取り組みに関する紹介のほか、出展商品の注目をより 高める施策や来場者へセルフメディケーションを効果的に推進していくイベントを企画しています。

開催時期

2024年8月30日(金)~9月1日(日)

会場

東京ビッグサイト

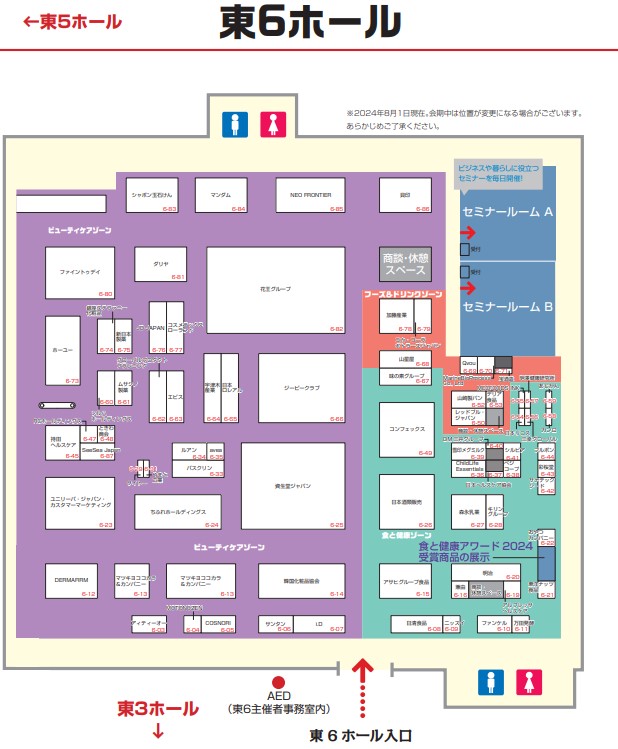

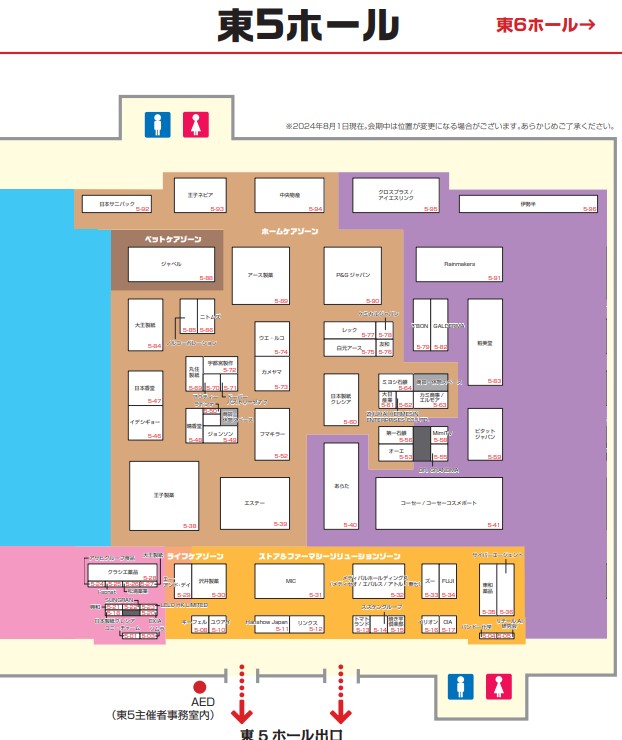

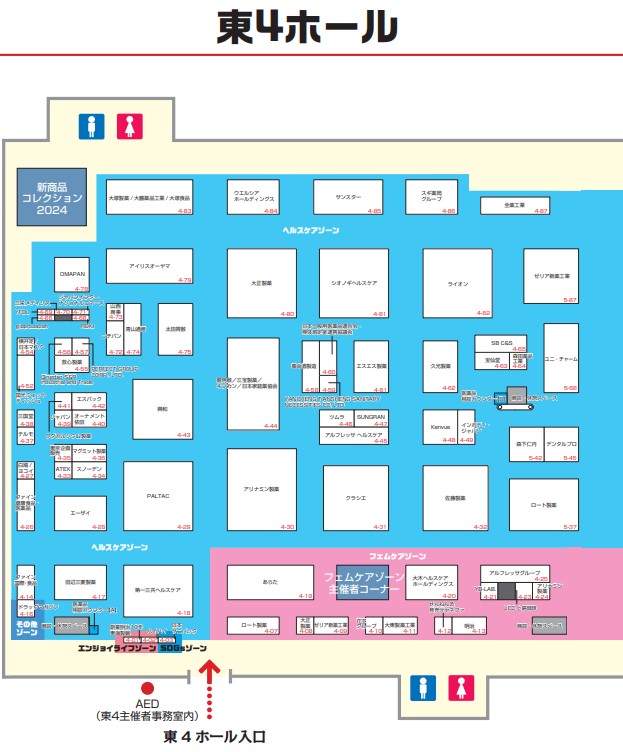

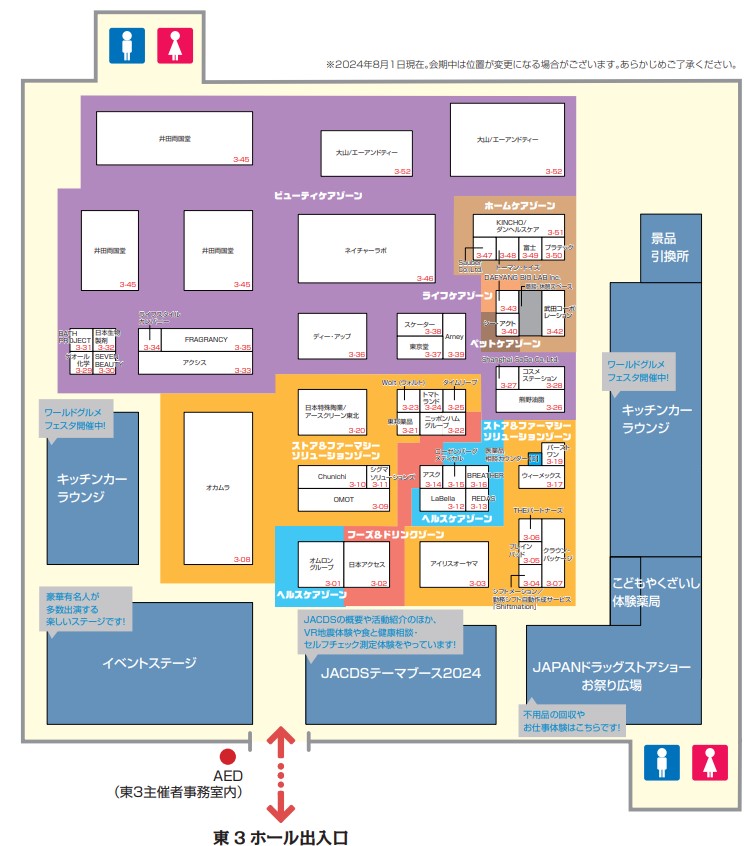

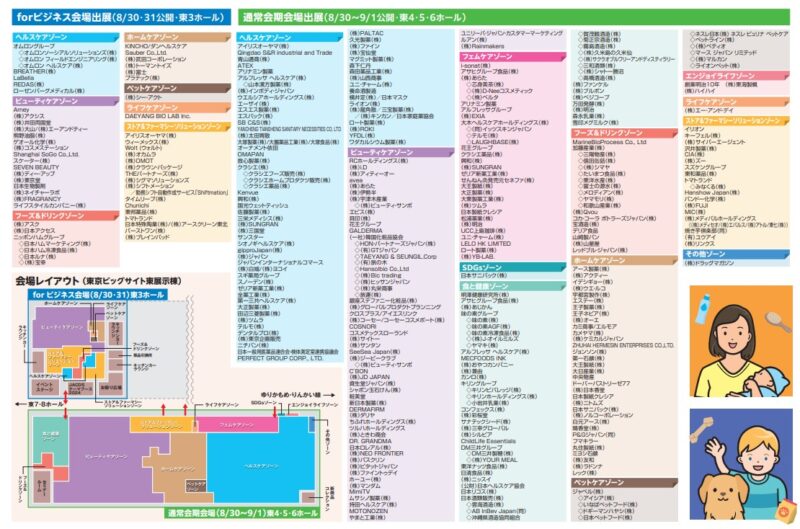

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.drugstoreshow.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された東京おもちゃショー2023という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

東京おもちゃショー2023の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

東京おもちゃショー2023の概要

国内のおもちゃメーカー及び団体 191 社で結成される一般社団法人日本玩具協会(所在地:東京都墨田区 会長:前田道裕)は、2024 年 8 月 29 日(木)~9 月 1 日(日)の 4 日間、【第 61 回目】となる国内最大規模のおもちゃ見本市「東京おもちゃショー2024」を東京ビッグサイト(西 1~4 ホール)で開催します。

今年は、192 社(国内 112 社/海外 74 社/キッズライフゾーン 3社/コミュニティゾーン 3 社/ 2024 年 8 月 16 日現在)の企業による約35,000点のおもちゃの展示を予定しております。29日・30日をバイヤーズデー、31 日・1 日をパブリックデーとして開催し、商談見本市2 万人、一般公開 6 万人の 4 日間合計で約 8 万人以上の来場を目標としています。昨年に引き続きパブリックデーは有料開催(中学生以下入場無料・入場チケット[高校生以上 1,800 円]/早割入場チケット[高校生以上 1,600 円]※すべて税込・デジタル商品券「こども商品券 e-Gift」 300 円分含む)で実施。

雑誌「コロコロコミック」のイベント

「コロコロ魂フェスティバル」との併催も継続する他、5 年ぶりの開催となる、豪華キャラクターが出演する「ステージショー」、小学生以下が誰でも参加できる無料の「スタンプラリー」、子どもも大人も楽しめる「エンターTOY メント ポイントゲットツアー」などの主催イベントも初開催され、これまで以上に楽しめます。

「東京おもちゃショー2024」には、TV に接続して職業体験ができる知育デバイスや、「AI 学習機能」を搭載したパソコントイ、そして絵文字の組み合わせでコミュニケーションが図れる、令和のポケベルとも言えるデジタルデバイスなど、まさに「おもちゃの最先端!」とも言える商品がたくさん登場します。ほかにも日常の疲れを愛らしいコミュニケーションで癒してくれる多彩な「インタラクティブペット」や、動画や写真の撮影、通信機能なども搭載され新たな遊びを提案する「デバイス型トイ」。そして“そうきたか!”と思わず驚いてしまう、今までにない遊びやトレンドを取り入れた定番ブランドの新製品などにも注目です。さらに少子化の中にあっておもちゃ市場を牽引している「キダルト層」が楽しめる商品や、様々なギミックが勝負を盛り上げる最新「アクションゲーム」など、見どころはたくさんあります。ぜひ会場でご確認ください。

開催時期

2024年8月29日(木)~9月1日(日)

会場

東京ビッグサイト

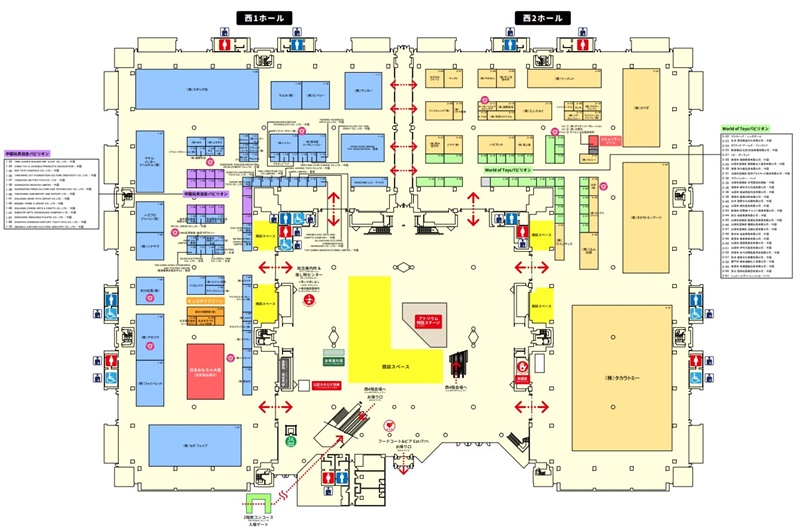

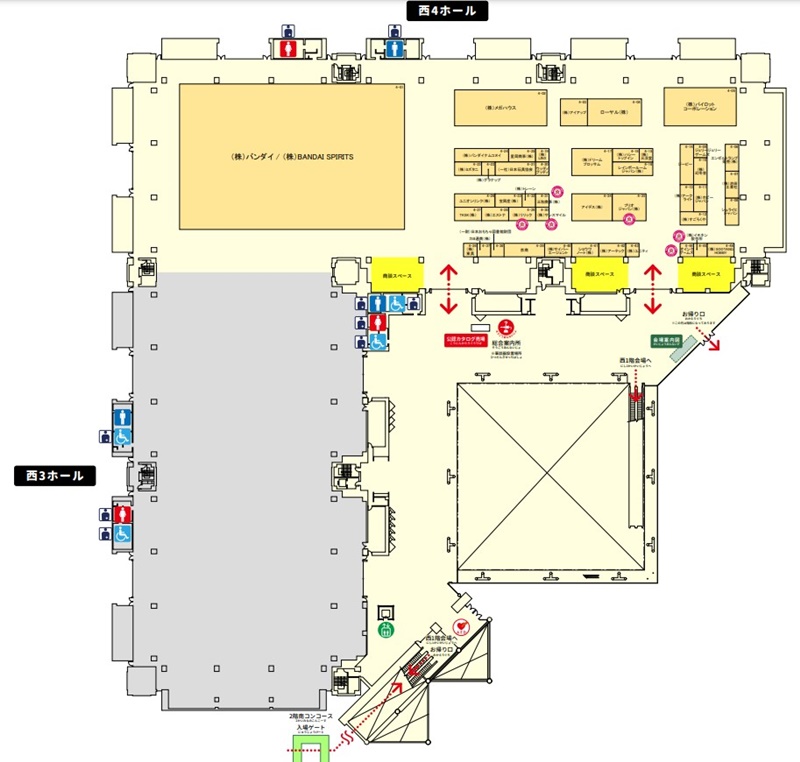

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人 日本玩具協会

後援

経済産業省

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

来場者も多く、非常に活気がある印象。平日はビジネス客、土日は一般客が来場する。

ビジネス客の場合は、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わってしまうともったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示している商材が、来場者にとってどう役に立つのかを伝えることが重要なので、ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、 「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたジャパンジュエリーフェア2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ジャパンジュエリーフェア2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ジャパンジュエリーフェア2024の概要

世界最大のジュエリー展『香港ジュエリー&ジェムワールド』を主催するインフォーマ社が、一般社団法人 日本ジュエリー協会(JJA)との共同プロジェクトとして開催する『ジャパンジュエリーフェア』(JJF)。今年は 8 月 28 日から 8 月 30 日までの 3 日間、東京ビッグサイトで開催される。今、日本は空前の円安で海外からの訪日客が急増している。ジャパンジュエリーフェアも例外ではなく、昨年と比べ海外出展社が増え、来場者も東南アジアを中心に多くの海外バイヤーの来場を見込んでいる。出展社からは「B to B の商談の場所」としてジャパンジュエリーフェアへの期待は高く、今年のジャパンジュエリーフェアもその声に応えるべく盛大に開催される。

ジャパンジュエリーフェア 2024国内外から 300 社を超える有力企業が東京ビッグサイトに集結!

-B to B のプロ向けジュエリー展、8 月開催-

ジャパンジュエリーフェアは「プロバイヤーのためのジュエリー展」というコンセプトで成長を続けてきた。商談や仕入れを目的としたビジネストレードショーとして位置付けられており、その最大の特長である製品展示、イベントステージ、セミナーの3つの要素が、今年も充実した内容で開催される。

さまざまなパビリオンや企画など、展示会の魅力が一段と高まっている。

注目のブライダルダイヤモンドパビリオンに今年は 10 社がエントリー!

昨年新設されたブライダルダイヤモンドパビリオンが今年も継続して設置される。日本ジュエリー協会との企画連携によりダイヤモンド・エンゲージメントリングのギフト文化の浸透と市場の拡大・活性化を目指すもので、第 2 回目となる今回は以下の 10 社が出展予定。

•COCORON •光・彩 •グランバーガーダイヤモンズジャパン •サロン・ド能地

•レフォルメ •ナガホリ •ヨシディア •アベジュエリー •東京貴宝 •大沢商会

今年も約 30 名のジュエリーデザイナーが出展!

毎年最新のデザインを提案する「デザイナーパビリオン」。今年もカジ・インターナショナル、日本ジュエリーデザイナー協会をはじめ、国内外の第一線で活躍するジュエリーデザイナー約 30 名がジャパンジュエリーフェアに出展。最新のジュエリーデザインを披露する。

60 社近くの真珠企業が出展

6 月香港ジュエリー&ジェムワールドでも常に人気を誇る「真珠」エリア。

日本ジュエリー協会でも「二十歳の真珠」キャンペーンを継続して行っているが、今年のジャパンジュエリーフェアには総勢約 60 社の真珠企業が出展。パールパビリオンはさらに拡大され、展示会場内の3 カ所で展開される。

50 社以上のリ・ジュエリー企業が出展

6 月香港ジュエリー&ジェムワールドでも「真珠」エリアと同じく人気を誇る日本のリ・ジュエリー。

質の良い日本のリ・ジュエリーをライブ配信で海外へアピールするソーシャルバイヤーの姿は今年も多く見受けられるだろう。

開催時期

2024年8月28日(水)~8月30日(金)

会場

東京ビッグサイト

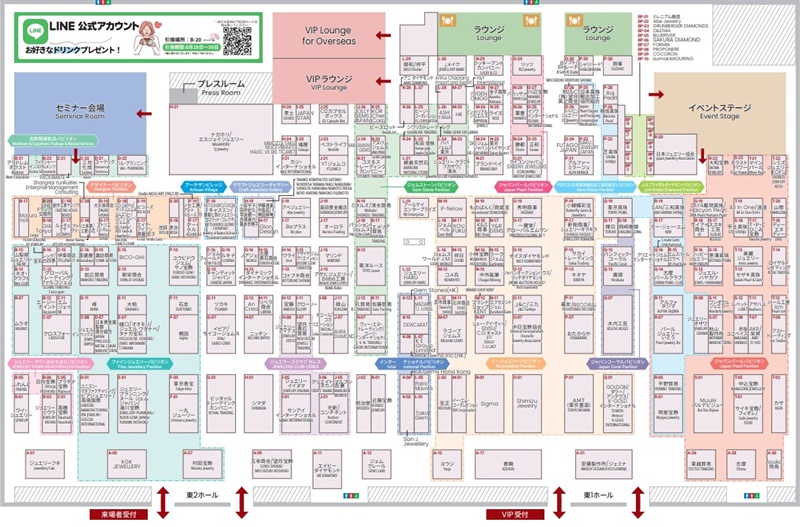

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催は以下です。

- インフォーマ マーケッツ ジャパン(株)

- 一般社団法人 日本ジュエリー協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.jst.go.jp/tt/fair/index.html

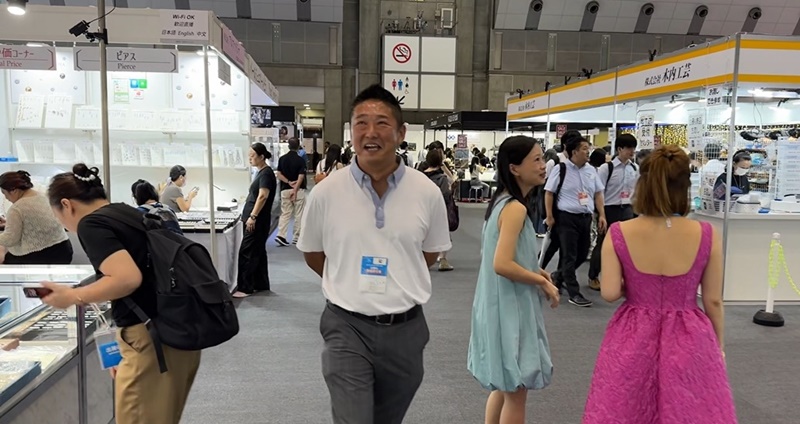

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

宝飾系バイヤーや一般客が多数訪れる良質な展示会。

即売もしていて、あちこちのブースで活発に商談が行われている。

欲を言うと、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

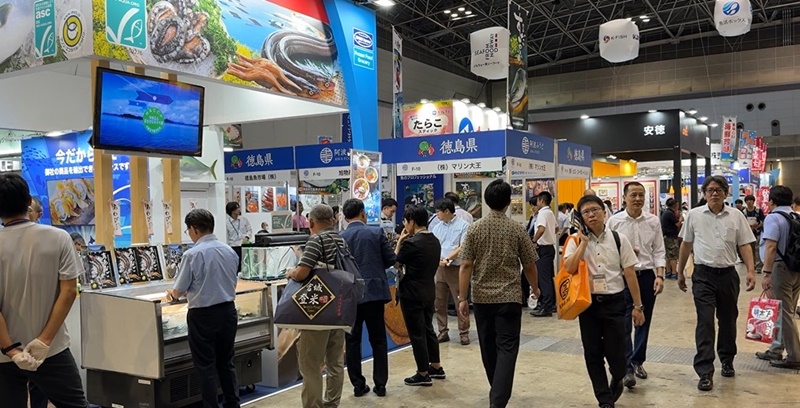

東京ビッグサイトで開催されたジャパン・インターナショナル・シーフードショー2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

ジャパン・インターナショナル・シーフードショー2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

ジャパン・インターナショナル・シーフードショー2024の概要

日本全国・40都道府県から地域ならではの水産商材、世界17か国・地域から貴重なシーフードと水産資源、そして、最新の冷蔵・冷凍技術、鮮度管理・衛生技術、水産加工にニューミート製造技術、海面と陸上に於ける養殖技術、漁業IT、HACCPなどの水産に関わる最新技術が紹介されます。

海に囲まれた美しい国土を誇り、様々な魚・水産商材に触れてきた日本人にとっては、魚食は欠かせない食文化であり、重要なたんぱく源です。環境を意識した漁法や養殖による魚、漁れたての美味しさそのままに再現された加工品が、東京ビッグサイトに全国各地の海から集結、紹介されます。世界の海からのシーフード・水産商材の紹介もあり、まさに会場全体に魚が溢れんばかり、魚が会場を隅から隅まで埋め尽くす開催です。

魚の美味しさ、環境との共生、持続的な水産業の実現には、新技術とのコラボレーションが不可欠です。最新のITを駆使した漁業で変わる水産現場、市中でも山中でも魚が育てられる進化した陸上養殖、干物の概念を変える加工技術、新時代の水産食品を創造するニューミート技術、浜の美味しさを再現するだけではなくより一層美味しくなる冷凍・冷蔵技術など、最新技術も競演、見逃せない内容です。

会場では、最新のシャリロボットによる寿司を始め、試食も盛り沢山。そして、サカナのフードトラックも登場し、無投薬・完全養殖を目指す山田水産の鰻丼、しらす専門店である愛知のマル伊商店さんのしらす丼も賞味いただけます。「親子おさかな学習会」もはじめ、セミナーは、延べ約30セッションもの規模で開催。「知る」、「学ぶ」、「食べる」、「ビジネスする」、「商談する」、そして「協力して世界を目指す」、水産の情報発信は、ここ「シーフードショー」です!

開催時期

2024年8月21日(水)~23日(金)

会場

東京ビッグサイト

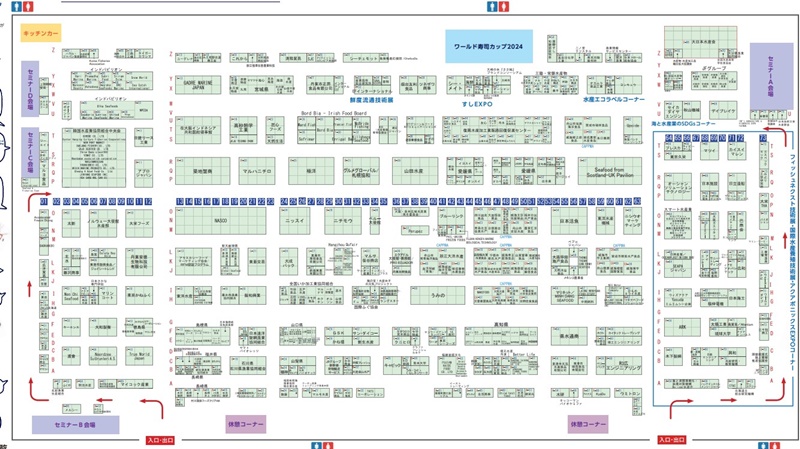

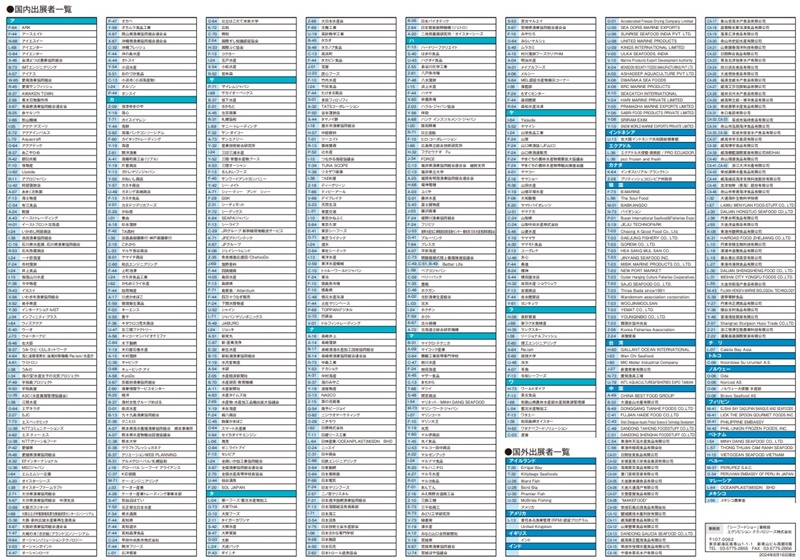

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

一般社団法人 大日本水産会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://seafoodshow-japan.com/tokyo/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

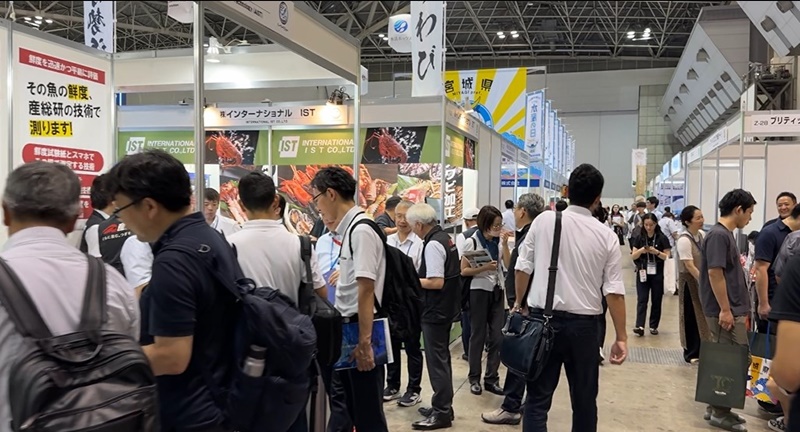

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたアグリフードEXPO2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

アグリフードEXPO2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

アグリフードEXPO2024の概要

(主催者のプレスリリースより抜粋)

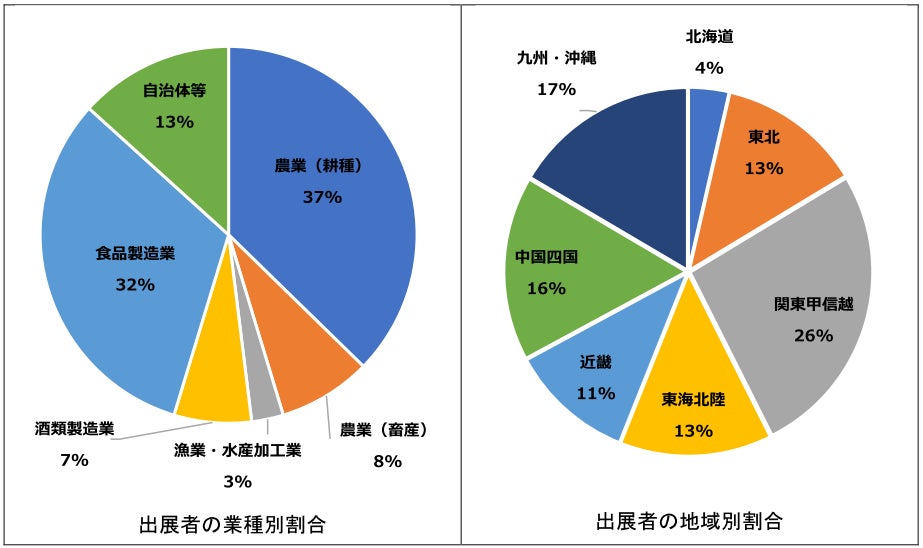

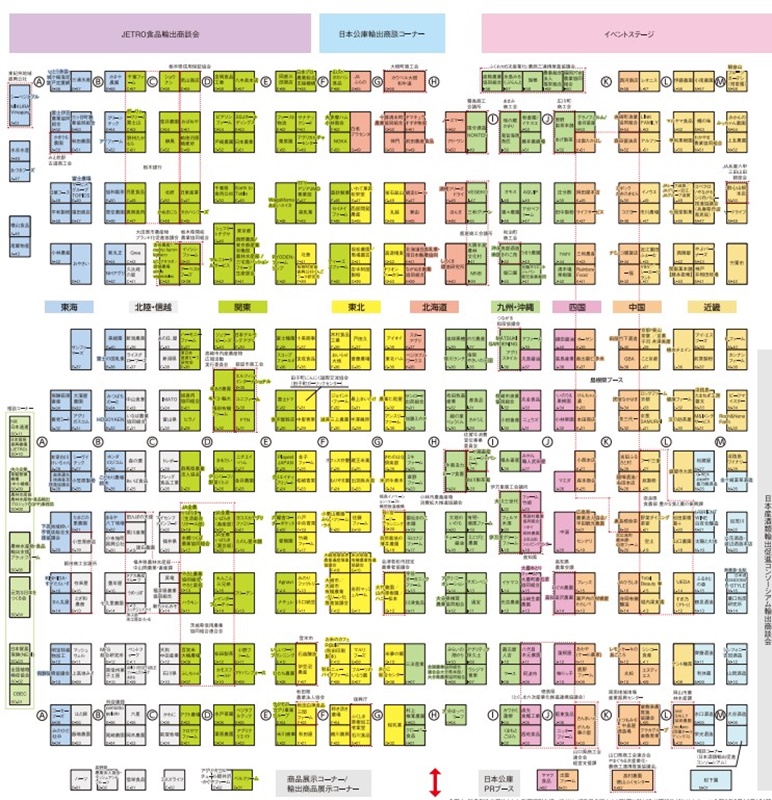

日本政策金融公庫(略称:日本公庫)は、8月21日(水)、22日(木)の2日間、国産農林水産物・食品を対象とした展示商談会、第17回「アグリフードEXPO東京 2024」を開催します。

本イベントは、全国各地の農林水産物・食品を取り扱う事業者(588先)と、国産農林水産物・食品の調達に意欲のあるバイヤーを繋ぐ、展示商談会です。

今回の開催では、国の施策において、国産農林水産物・食品の輸出市場開拓を重点的な取組みに位置付けられていることを踏まえ、出展者の輸出拡大を支援するための各種企画を予定しています。また、円安や物価高のほか、食料安全保障の観点でも、国産農林水産物・食品の重要性が高まっている状況を踏まえ、食品産業における国産原材料の利用促進に関するセミナーを実施します。

日本公庫は、アグリフードEXPOの開催を通して、国産ブランドを担い、魅力ある商品づくりに取り組む農林漁業者等の皆さまの販路拡大をサポートしていきます。

開催のポイント

○出展者数は前回比で100先以上増加

今回の出展者数は588先(532小間)と、前回(465先)に比べ大幅に増加しております。

なお、地域別、業種別の内訳は以下のとおりです。

○輸出拡大・チャレンジを支援する商談会を開催

農林水産省、国税庁、JETROと連携し、国内貿易商社10先、海外バイヤー30先(16カ国から参加)との輸出商談会を会場内で開催することにより、出展者の海外向け販路拡大につながる商談機会を提供します。

【参加海外バイヤーの内訳(16カ国)】

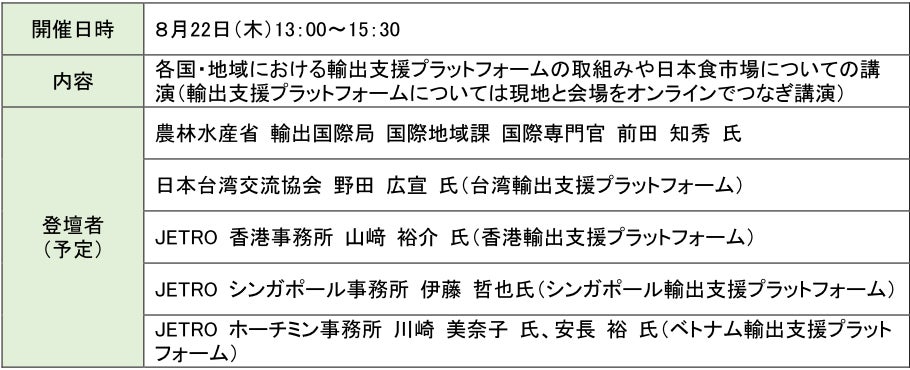

○専門家による課題解決支援のための「相談コーナー」を設置

会場内に相談コーナーを設置し、輸出支援や物流関係など10先の関係機関が参加します。各機関の専門家が出展者の様々な課題に対するアドバイスや支援メニューのご紹介を行います。

○輸出促進、国産原材料の利用促進に関するセミナーを開催

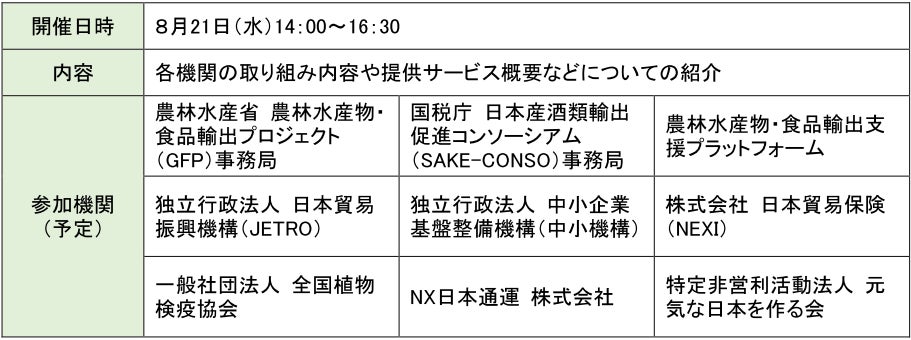

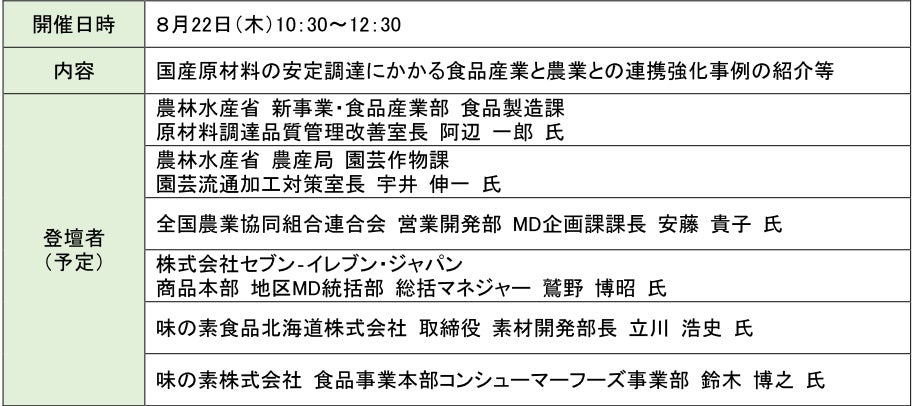

会期1日目: 相談コーナー参加機関によるリレー講演

会期2日目:

①食品産業における国産原材料の利用促進と、産地連携の取組みに関する講演

②輸出支援プラットフォームによる講演

開催時期

2024年8月21日(水)~22日(木)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

日本政策金融公庫

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://agrifood-expo.jp/

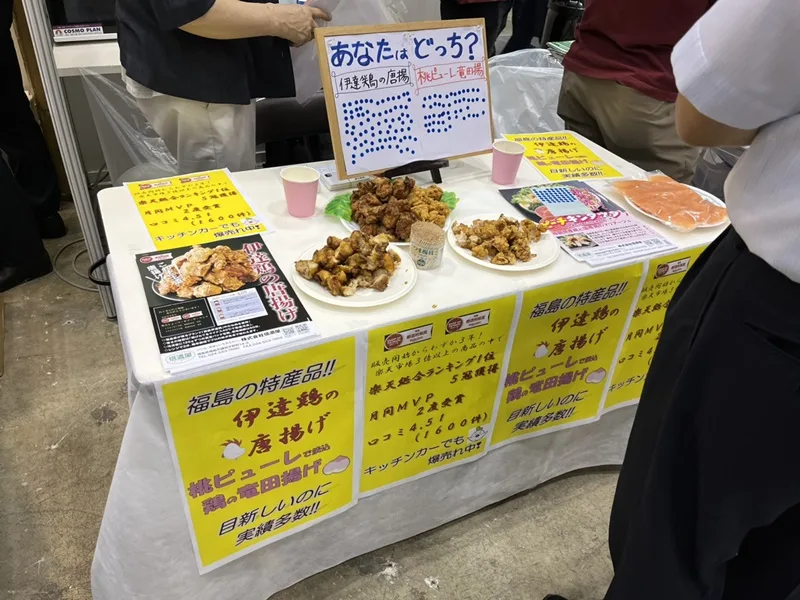

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

全国のご当地農産物が集まり、感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたJAPAN ReWOOD(ウッドコレクション)2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

JAPAN ReWOOD(ウッドコレクション)2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

JAPAN ReWOOD(ウッドコレクション)2024の概要

WOODコレクション実行委員会(後援︓林野庁ほか)は、国産木材の価値再発見と普及に向けて、国産木材に特化した展示商談会WOODコレクション2024「JAPAN ReWOOD」を、2024(令和6)年8月17日(土)~18日(日)の2日間、東京ビッグサイト 南1・2ホールおよびシンボルプロムナード公園 花の広場・石と光の広場にて開催いたします。

今年は、昨年の開催が予想を上回る来場者数を実現し、多くの方より大好評を博したことを受け、会場を拡大し過去最大規模で実施。より広い南棟ホールでの実施となる屋内会場に加え、新たにシンボルプロムナード公園内に屋外会場を設け、都心とは思えない木の空間づくりや屋外ならではのリアルな林業に触れあえる体験イベントを充実させます。

テーマは、「モクモク ワクワク のぞいてみよう 木と森のしごと」。木のぬくもりを感じられるワークショップだけでなく、川上~川下の木にまつわる「しごと」についての体験を通じて森林の循環を学ぶことで、木や森を大切にする心を育むとともに、国産木材を使う魅力、楽しさを発信するエデュテイメント・イベントを展開します。

本展は、日本の森林育成と国産木材の利用促進の重要性に着目し、全国の地域材の普及・紹介と企業マッチングを目的とした商談型展示イベントとして令和4年度から始まり、全国各地の企業が参加しております。

近年再注目され、利用機会の創出、消費活性化を見せる国産木材ですが、まだ多くの課題を抱えています。衣食住を支え癒しを与えてくれるだけでなく、二酸化炭素の吸収、水害の防止や水質の浄化、さらには近海に豊かな栄養をもたらす森林。森林がその多面的な機能を発揮するためには「伐採、利用、植栽、保育」といった循環が不可欠です。

今回は、国内の様々な地域の木材や木製品を紹介するだけでなく、木を「育む」「伐る」「挽く」「組む」「創る」という5つのテーマで、知識や情報だけでなく携わる人々の「しごと」に着目した展示と体験イベントを開催。日本の木の魅力を知ってもらうとともに、重要な産業としての認知と「職業」としての興味を、楽しみながら醸成するエデュテイメントを提供します。

また今年も様々なエリアで、木の家具・インテリア・雑貨の展示・販売から、親子で楽しめる木のおもちゃで遊べるコーナー、木のワークショップ、木の雰囲気を味わいながらゆったりと休憩できるカフェなどをご用意。今年は、広い会場を活かし、チェンソーアートの展示、丸太切り体験や木工クラフトなど様々なイベントが登場。屋内特設ステージでは、木の魅力を様々なゲストによるセミナー、トークショー、国産材楽器の演奏会などで発信します。屋外では、都会では見られない林業重機の展示やチェンソーアートの実演など、お子様のワクワクがとまらないコンテンツをご用意しています。また今年は、飲食スペースも充実。フードコートだけでなくキッチンカーも登場する予定です。

入場料は無料。来場特典は、定番となった木のアイテムのほか、「ガチャガチャ」「スタンプラリー」など、親子で楽しめて、思い出にも残る新たな仕掛けが満載です。

お子様の「木育」、夏休みの自由研究はもちろん、会場いっぱいに広がる木の香りに包まれて、都会とは思えない緑豊かな空間で、「木のある暮らし」の魅力を感じてもらえる真夏の癒しイベントに、ご家族でぜひお越しください。

【主な展示概要】

=屋内=

■導入展示ゾーン

森が様々な工程を経て私たちの生活に届く、「川上」から「川下」までのプロセスを、原木や家具などの展示を通して紹介するエリアです。楽しみながら森林・林業への理解を深めるとともに体験展示への期待感を高めます。

■体験展示ゾーン

木にまつわる「しごと」にフォーカスし、展示、ワークショップを展開。

「育む」「伐る」「挽く」「組む」「創る」の5つのカテゴリーと「ふれあいの森」「森のカフェテリア」で構成しました。

●木を「育む」しごと●

森の中で、どのようにして木を育てていくのか。このエリアでは「種」から「苗木」、「苗木」から「森」と

木が育っていく様子を展示で学ぶことができます。実際の苗木や育てるための道具展示などを通じて、

育むしごとを体感してみましょう。

●木を「伐る」しごと●

育った木を伐り倒して丸太にするには高い技術が必要です。

大きな丸太をノコギリを使って輪切りにカットする、丸太切りワークショップに参加して

伐るしごとの面白さや難しさを体験してみましょう。

「伐る」道具の一つであるチェンソーで丸太を削ったアート作品も登場します︕

屋外エリアでは実演も行う予定です。間近で迫力のあるパフォーマンスをご覧ください。

●木を「挽く」しごと●

「木を挽く」とは、木を用途に沿った使いやすい形に製材加工していくこと。

このエリアでは昔から木の製材に使われてきた道具展示を通して、挽くしごとを体感することができます。

また、その過程で出てくる木ごとの木目や曲がりなど、木の個性に触れられる楽しい展示も予定しています︕

●木を「組む」しごと●

釘や金物を使わずに木と木をはめ合わせて建てる「木組み」という日本の伝統工法を

国産材を使いジャングルジム「くむんだー」を組み立てる、というワークショップで体験できるエリアです。

木に触れながら実際に組んでみることで、仕組みや強さを体感してみましょう︕

●木を「創る」しごと●

木を育てるところから、いろいろな過程を経て、身近な家具や製品に生まれ変わります。

このエリアでは、最新技術と職人のクラフトワークを掛け合わせて制作した

丸みのある柔らかな木材空間「わの休憩所」を展示。こんな形も木でつくれる︕驚きの空間が待っています。

また、お子様から大人まで体験できる木工クラフトワークショップもご用意しています︕

●ふれあいの森●

木で作られたおもちゃや遊具が集まり、お子様が思い切り木と触れ合い遊ぶことができるエリアです。

積み木や木のボールプール、雲梯など木製遊具に触れながら木の魅力を体感できます。

また、木の魅力をたくさん積んだ夢の移動式木育トラックも登場予定です︕

●森のカフェテリア●

広い会場を歩き疲れたら、森のカフェテリアひと一休み。

カフェでは木や森に関連するドリンクや軽食など、日常では体験できない商品を味わえるエリアとなっています。

■ステージイベント

17日(土)、18日(日)の両日ともに、一般来場者向けに、親子で楽しめる人気キャラクターやタレントによるトークイベントや、著名建築家によるセミナー、国産材楽器を使ったミニコンサートなどを開催予定です。

※詳細は決まり次第リリースにてお知らせいたします。

=屋外=

迫力満載、街中ではめったに見られない林業技術者によるチェンソーパフォーマンス、林業重機の展示が目を引く開放的な空間に、様々な展示スペース、体験コーナー、飲食空間を展開します。

熱中症対策に配慮し、主なブースは全て風通しの良いテントやパラソルなどを設置。飲食空間は、東京産の食材を使った様々なメニューをご用意する予定です。木の香りと様々な木材に囲まれ、屋内では味わえないアウトドア感覚が味わえます。

開催時期

2023年8月17日(土)~18日(日)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

WOODコレクション実行委員会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.rewood-collection.com/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

展示会の専門家 清永の視点

感度の高い来場者が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。