展示会名

ワイヤレスジャパン2021

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年6月2日(水)~4日(金)

会場

東京ビッグサイト青海展示棟

展示会概要

5G/IoT時代のビジネス変革をテーマに開催される国内最大級のワイヤレス通信の専門展示会。

今年のメインテーマは、「5G/IoT時代のニューノーマルへ 〜 ワイヤレスが変える、ビジネスを変える、社会を変える!」。

5G/ローカル5GやLPWA、Beyond 5G(6G)をはじめとする最先端のワイヤレスソリューションによって拓かれる、

ニューノーマルな世界をリアルな場で体感可能。

出展商材カテゴリー

- 近距離無線ネットワーク関連

- 広域無線ネットワーク関連

- IoT、エッジ紺ビューティング関連

- ワイヤレス×デジタル変革ソリューション

- 通信事業者向けソリューション

- 企業向けモバイル&ワイヤレスソリューション

主催者

株式会社リックテレコム/日本イージェイケイ株式会社

Webサイト

https://www8.ric.co.jp/expo/wj/

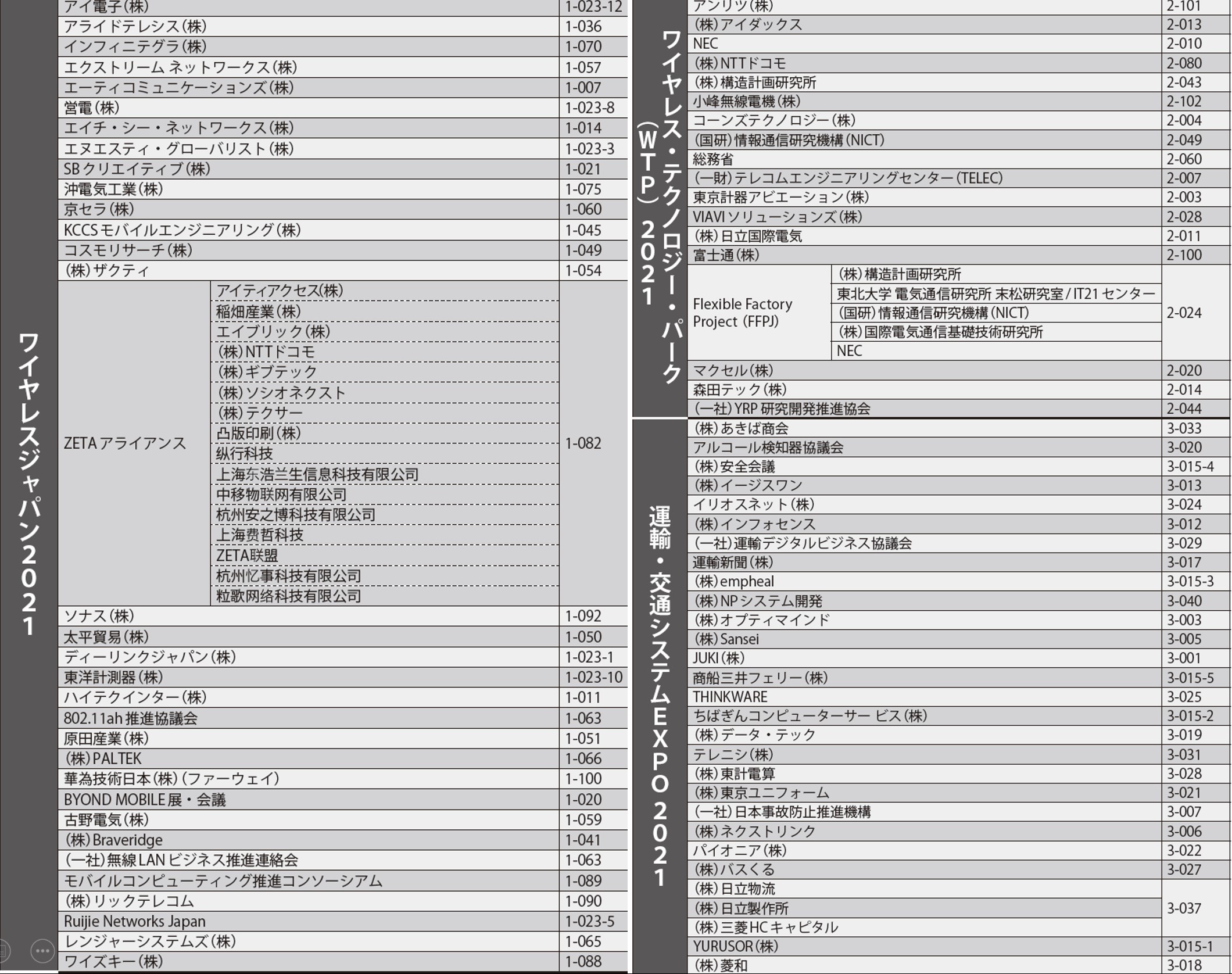

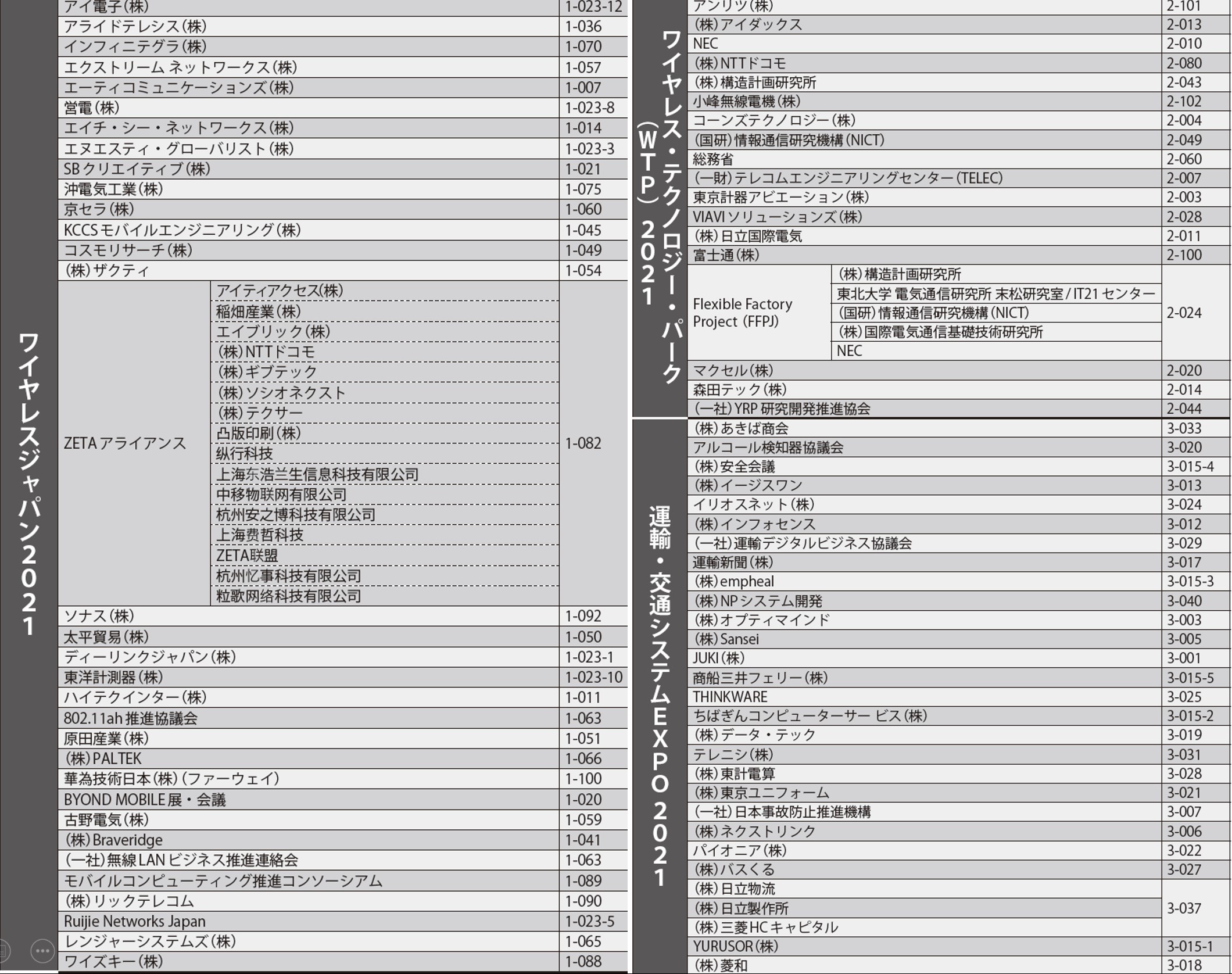

出展者リスト

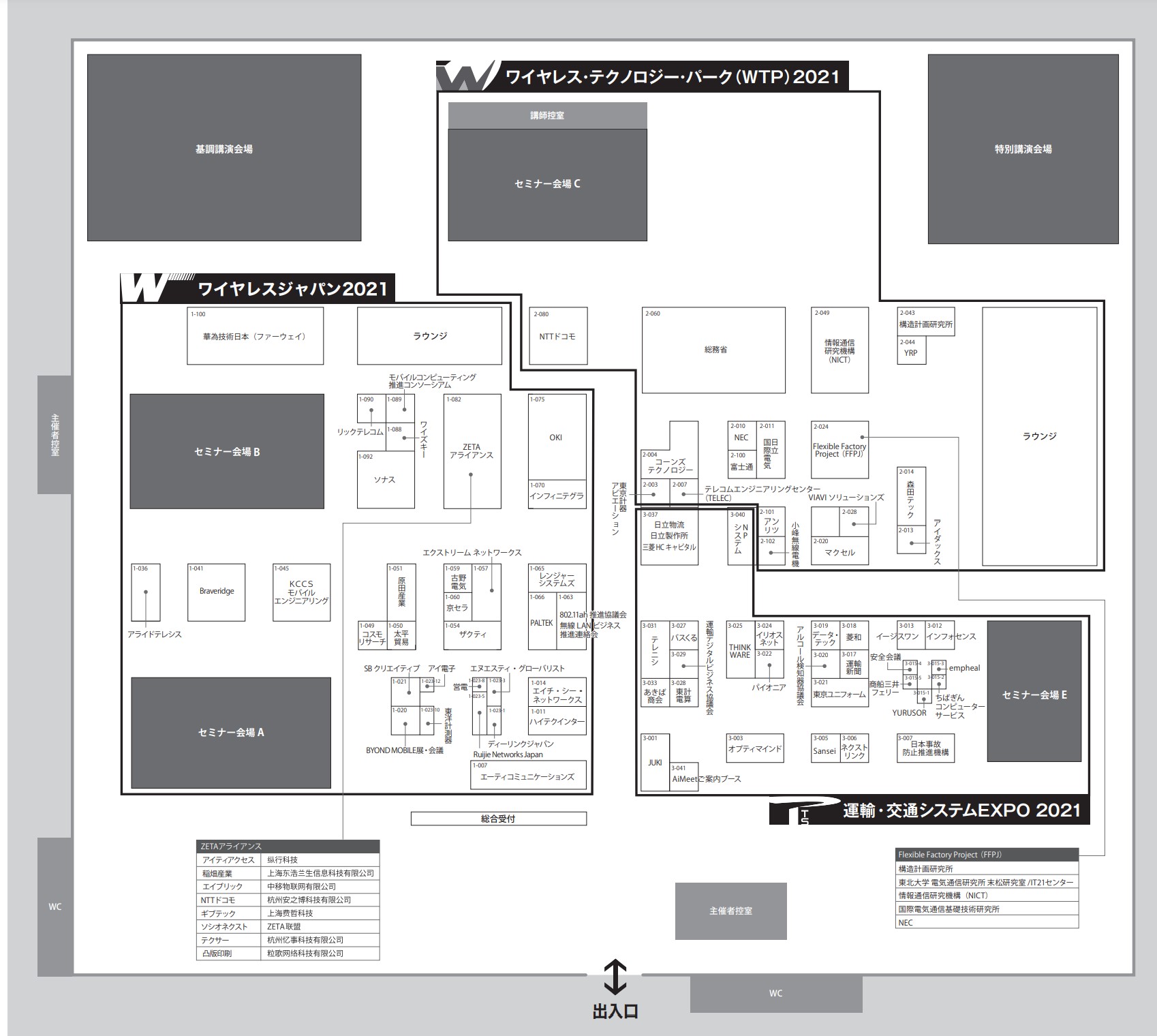

小間割り

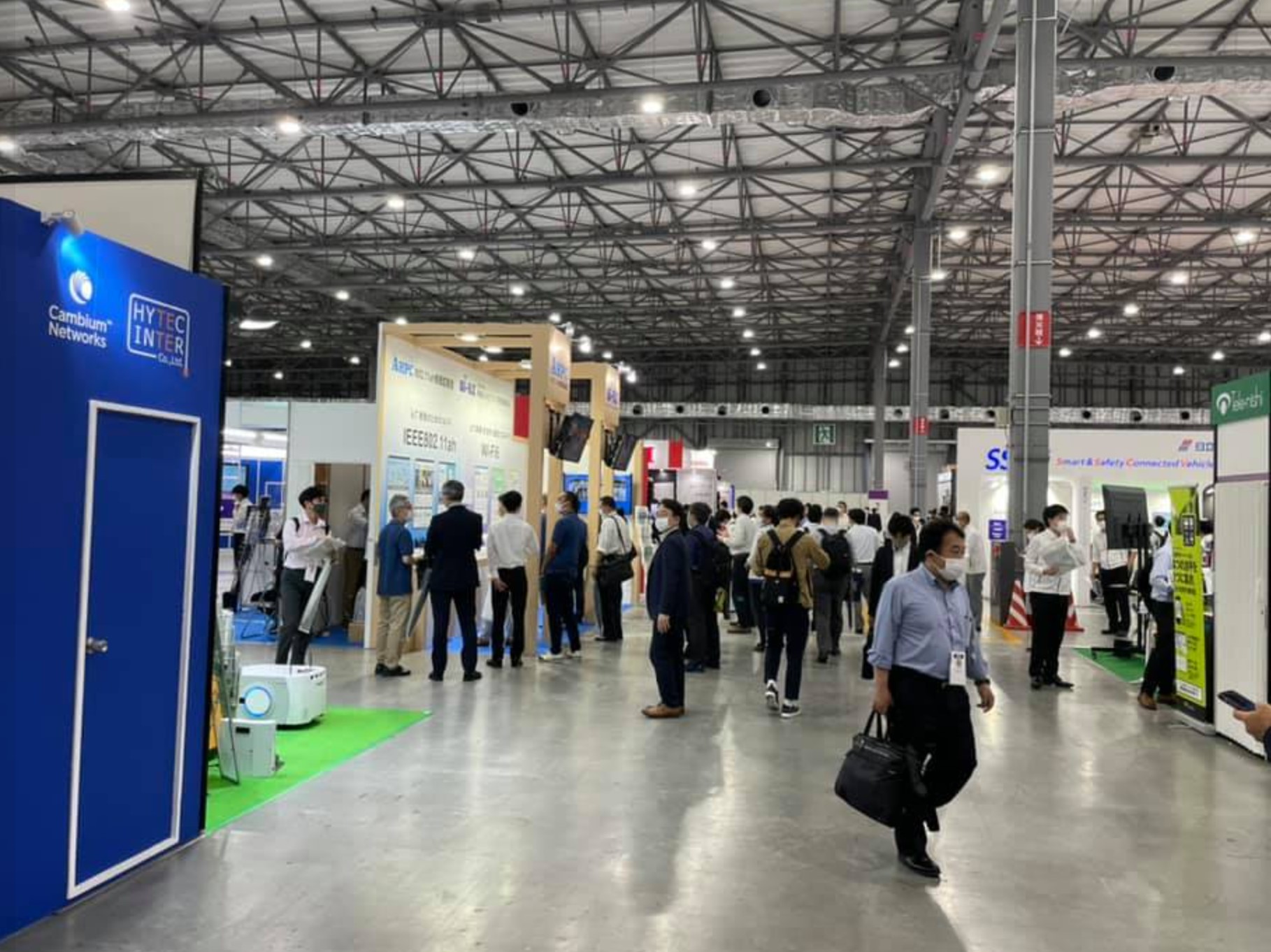

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社がおおく

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

運輸・交通システムEXPO2021

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年6月2日(水)~4日(金)

会場

東京ビッグサイト青海展示棟

展示会概要

安全運転、事故防止、ドライバーの健康管理、そして業界全体の人材不足は、運輸、物流業界の大切なテーマとなっている。

近年、運輸、物流業界の事故がニュースで頻繁に取り上げられるようになった。

悲惨な事故を減らすために、ドライバーはもちろん、

ドライバーを管理する運行管理者やドライバーを雇用する企業も対策が急務となっている。

IoT化や機械化が進む中で、ドライバーに全ての責任を背負わせるのではなく、

業界の課題を解決するために何が必要なのかを、

「運輸・交通システム EXPO 」では展示とセミナーの両方から最新情報を発信し、

ビジネスマッチングの場を提供する。

来場者属性

- 運送事業者

- 物流業者

- 企業の物流管理部門

- 企業の配送部門

- 自動車メーカー

- 自動車ディーラー

- 自動車機器

- 部品メーカー

- システムインテグレーター

- インフラ関係(道路、鉄道)

出展商材カテゴリー

- 安全運転・事故防止

ドライブレコーダー、疲労度測定システム、事故防止教材、安全運転研修、事故削減トレーニングアプリなど - 健康管理

アルコール検知器、空調服、IT点呼システム、エアクールクッション、点呼ロボット、睡眠呼吸障害検査装置、作業服 など - 業務効率改善

デジタルタコグラフ、カーナビ、労務管理システム、配送管理システム、動態管理システム、血圧測定値管理ソフト など - 人手不足改善

インターネット求人サービス など

主催者

運輸・交通システムEXPO実行委員会

Webサイト

https://www.truckexpo.jp/2021/index.html

出展者リスト

小間割り

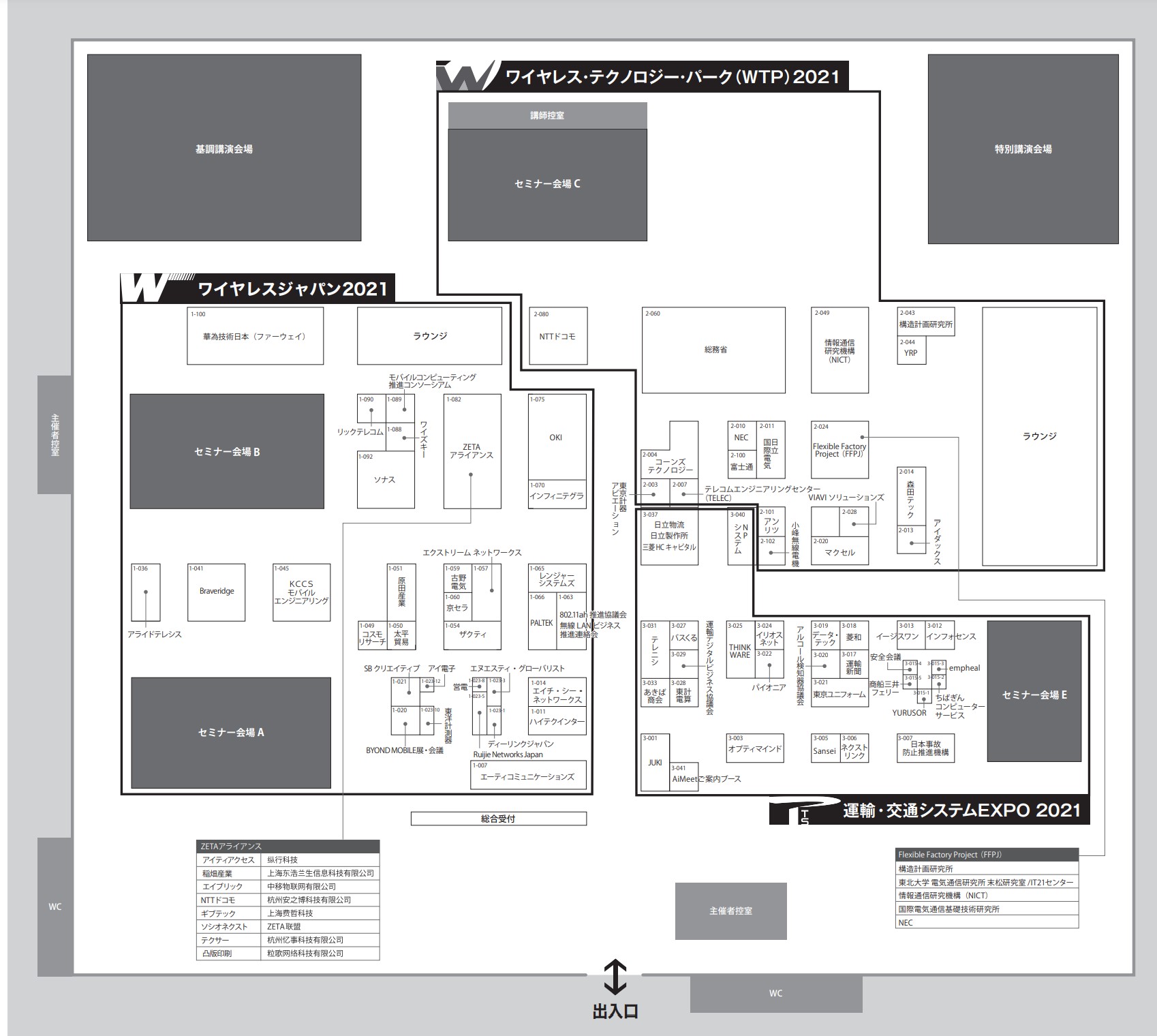

会場の様子

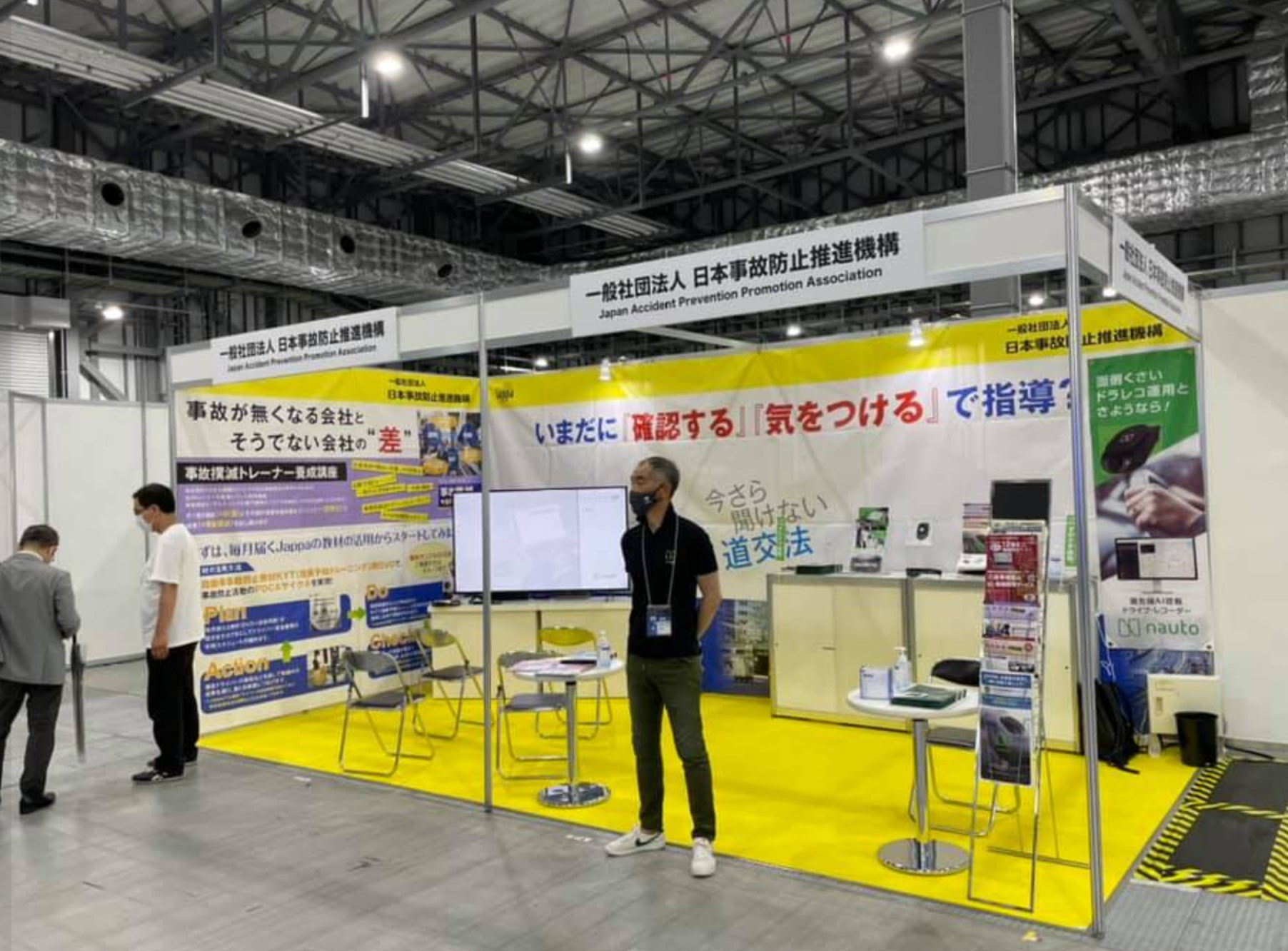

展示会の専門家 清永の視点

ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社がおおく

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

JAPAN IT WEEK春2021

- AI・業務自動化展

- IoT&5Gソリューション展

- クラウド業務改革EXPO

- Web&デジタルマーケティングEXPO

- 情報セキュリティEXPO

- データセンター&ストレージEXPO

- セールス自動化・CRM EXPO

- 次世代EC&店舗EXPO

- 組込み/エッジ コンピューティング展

- ソフトウェア&アプリ開発展

- システム運用自動化展

- ブロックチェーンEXPO

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年5月26日(水)~28日(金)

※3回目の緊急事態宣言で東京ビッグサイト使用禁止となったため2021年4月26日(月)~28日(水)から延期。

会場

東京ビッグサイト青海展示棟

展示会概要

IT製品、ITサービスが一堂に集まる専門展。

クラウド業務改革 EXPO、情報セキュリティ EXPO、Web&デジタル マーケティング EXPO、

データセンター&ストレージ EXPO、セールス自動化・CRM EXPO、次世代EC&店舗 EXPO、

IoT&5G ソリューション展、AI・業務自動化 展、ソフトウェア&アプリ開発 展、

組込み/エッジ コンピューティング展、システム運用自動化 展の11の専門展から構成される

下半期最大級の ITの展示会。

設計・開発部門、ネットワーク運用部門から情報システム部門、経営企画部門、

マーケティング部門などが多数来場する。

来場者属性

- 情報システム

- 経営者・経営企画

- 開発・生産

- マーケティング

- 総務・人事・経理

- 営業企画・推進

出展社属性

- AI・業務自動化

- 情報セキュリティ

- クラウド

- IoT&5G

- デジタルマーケティング

- セールス自動化

主催者

リードエグジビジョンジャパン株式会社

Webサイト

https://www.japan-it-spring.jp/

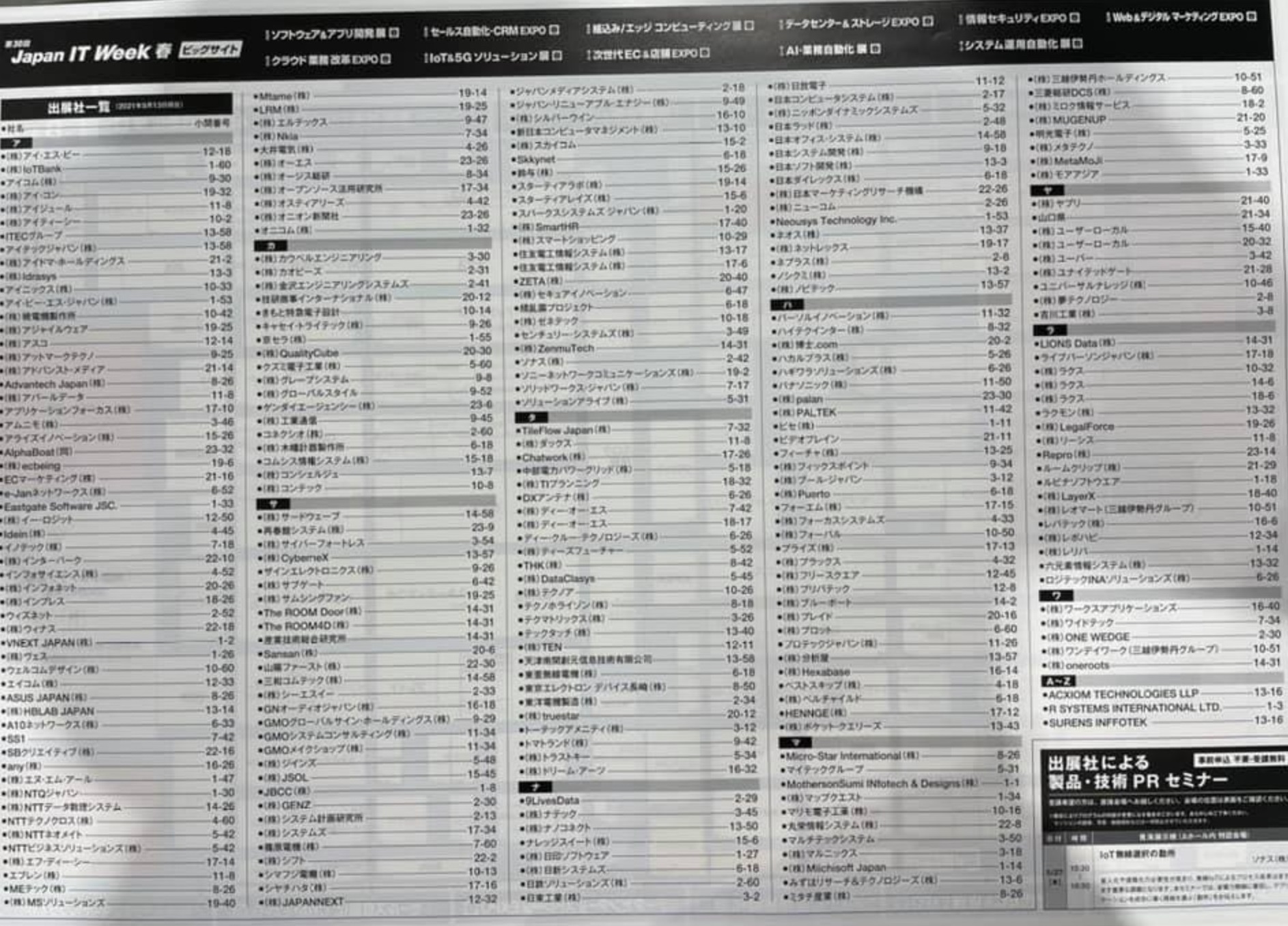

出展者リスト

小間割り

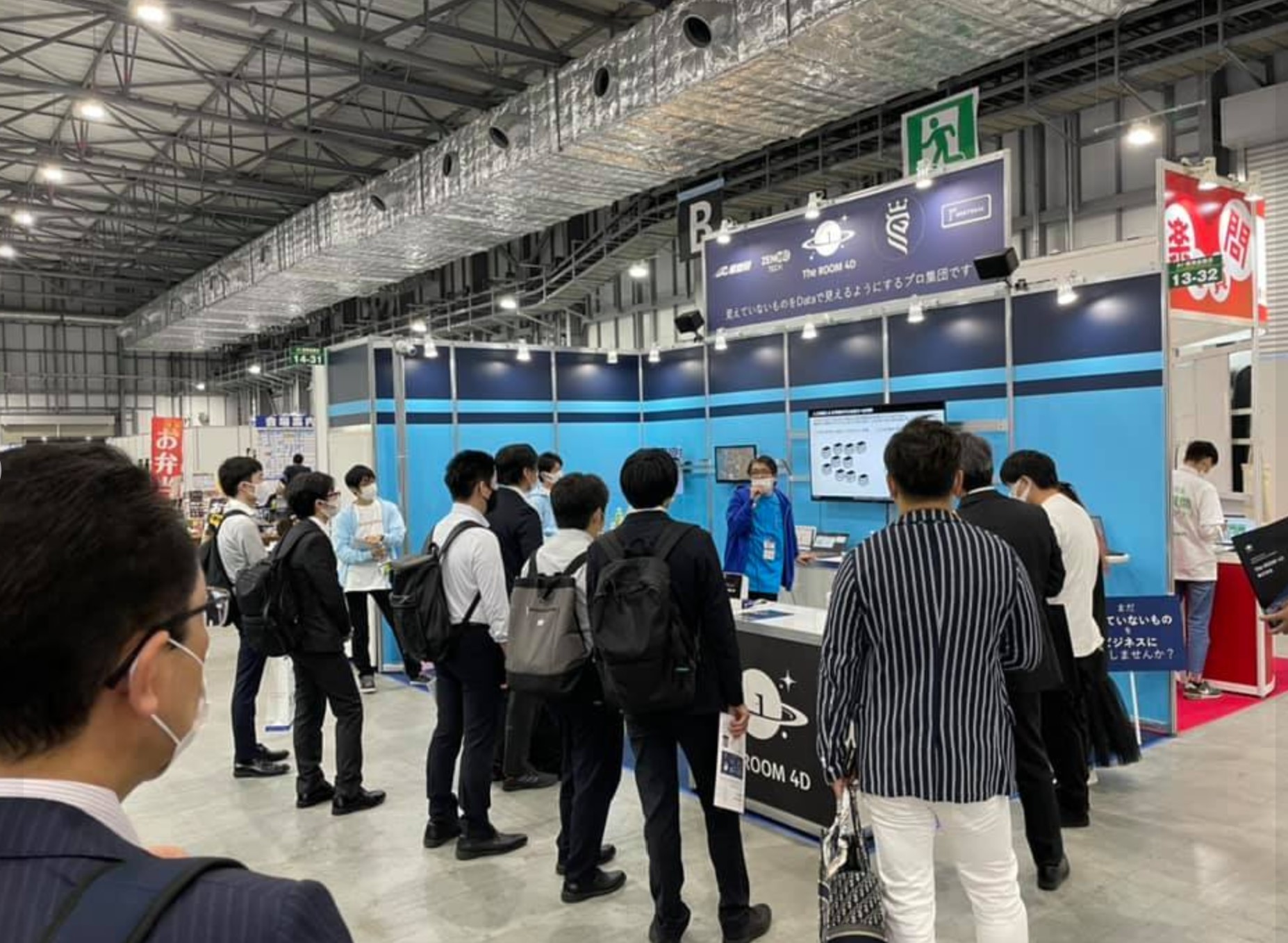

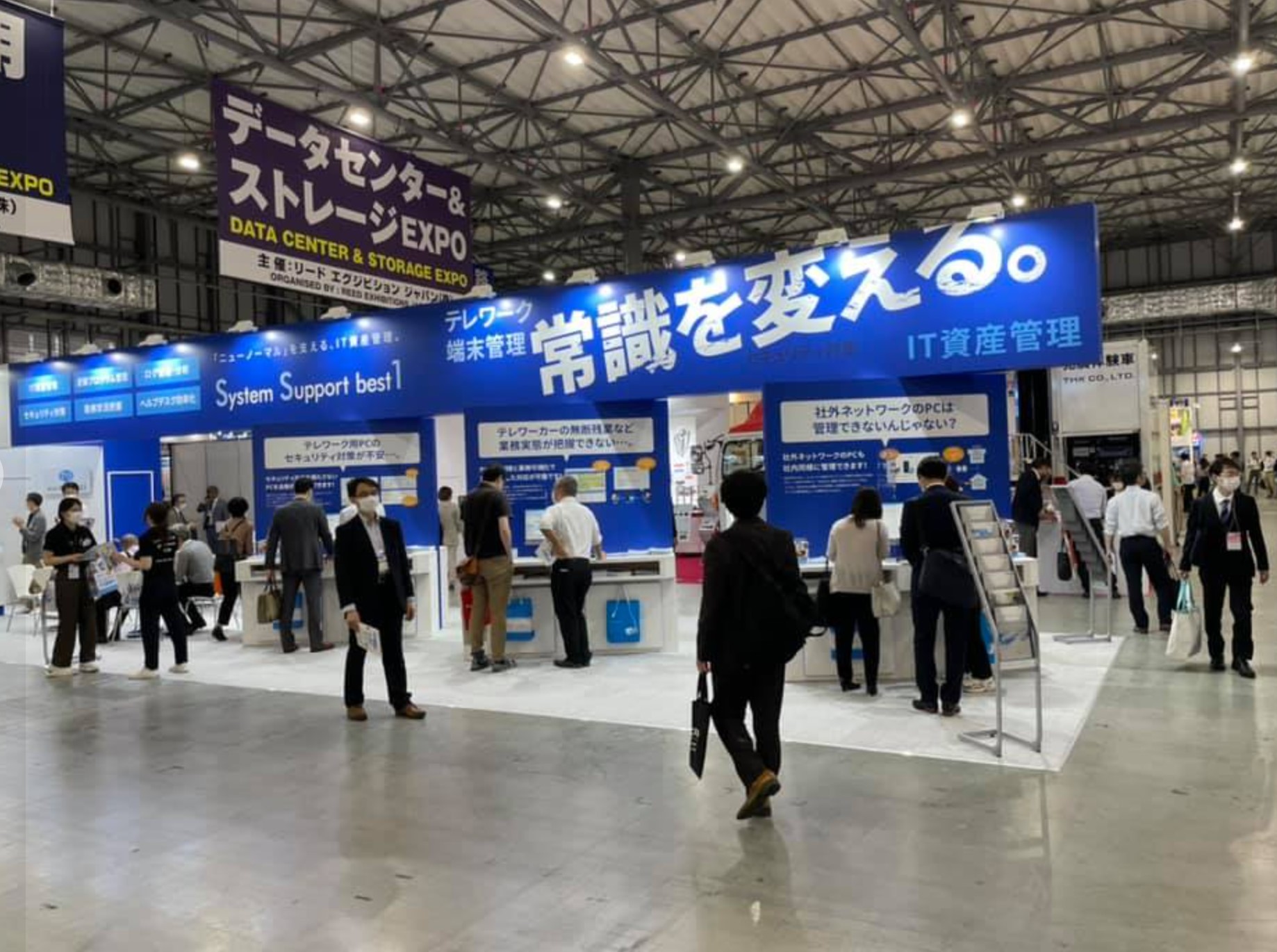

会場の様子

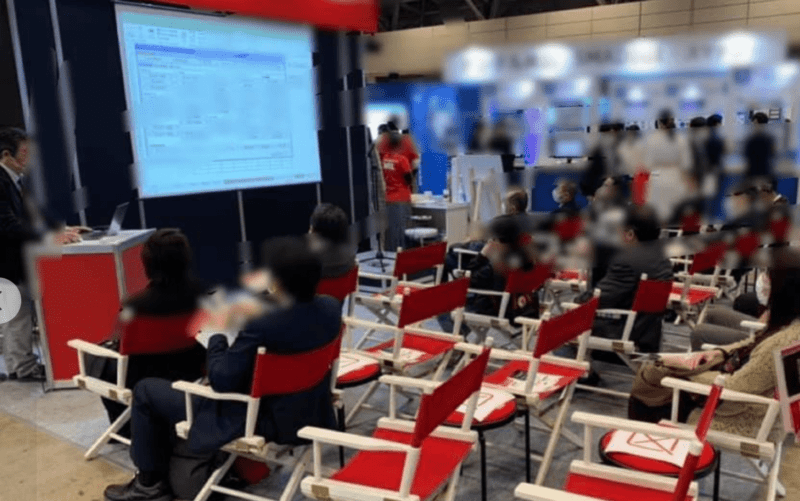

▲セミナーを行う際、いすを並べるなら、ソーシャルディスタンスを保つために、椅子同士を離しておくのではなく

あえて密集させて、置いた上で、×印をつける方が盛況感が出てよい

展示会の専門家 清永の視点

WEBマーケティングに力を入れる会社が多いIT系らしく、ブースキャッチコピー的なものは

きちんとある。ただし、多くのブースが書きすぎで文字が多すぎる。

- メリット提示

- 具体性

- TO ME メッセージ

をシンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

BICYCLE CITY EXPO 2021~自転車まちづくり博~

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年5月19日(水)~20日(木)

会場

東京ドームシティ・プリズムホール

展示会概要

自転車を利用、活用したまちづくり、環境未来都市の創造を推進する展示会。

最新鋭の駐輪機・駐輪システム、安全で機能的な自転車走行空間の整備拡充、

シェアサイクルの提案、最新情報システム、自転車・パーツ・用品の展示、地方自治体の自転車政策、

研究者・ジャーナリストらによるパネルディスカッションなど充実した開催内容。

魅力的な自転車ワールドを創造・推進していくための提案が多数あり。

来場者属性

- 全国の自治体

- デベロッパー

- 駐輪場関連業者

- 自転車関連業者

- 次世代モビリティ事業者

- 道路・建築関連業者

- 建設コンサルタント

- シェアサイクル関連業者

- 情報・通信関連企業

- 防犯・セキュリティ関連業者

- スポーツ・健康関連企業

- 鉄道・交通関連企業

- 商業施設・公共施設・オフィスビル・学校関係者

- 自転車小売り業者

- デリバリー関連業車

- 自転車愛好家

- 海外の自転車業界関係者

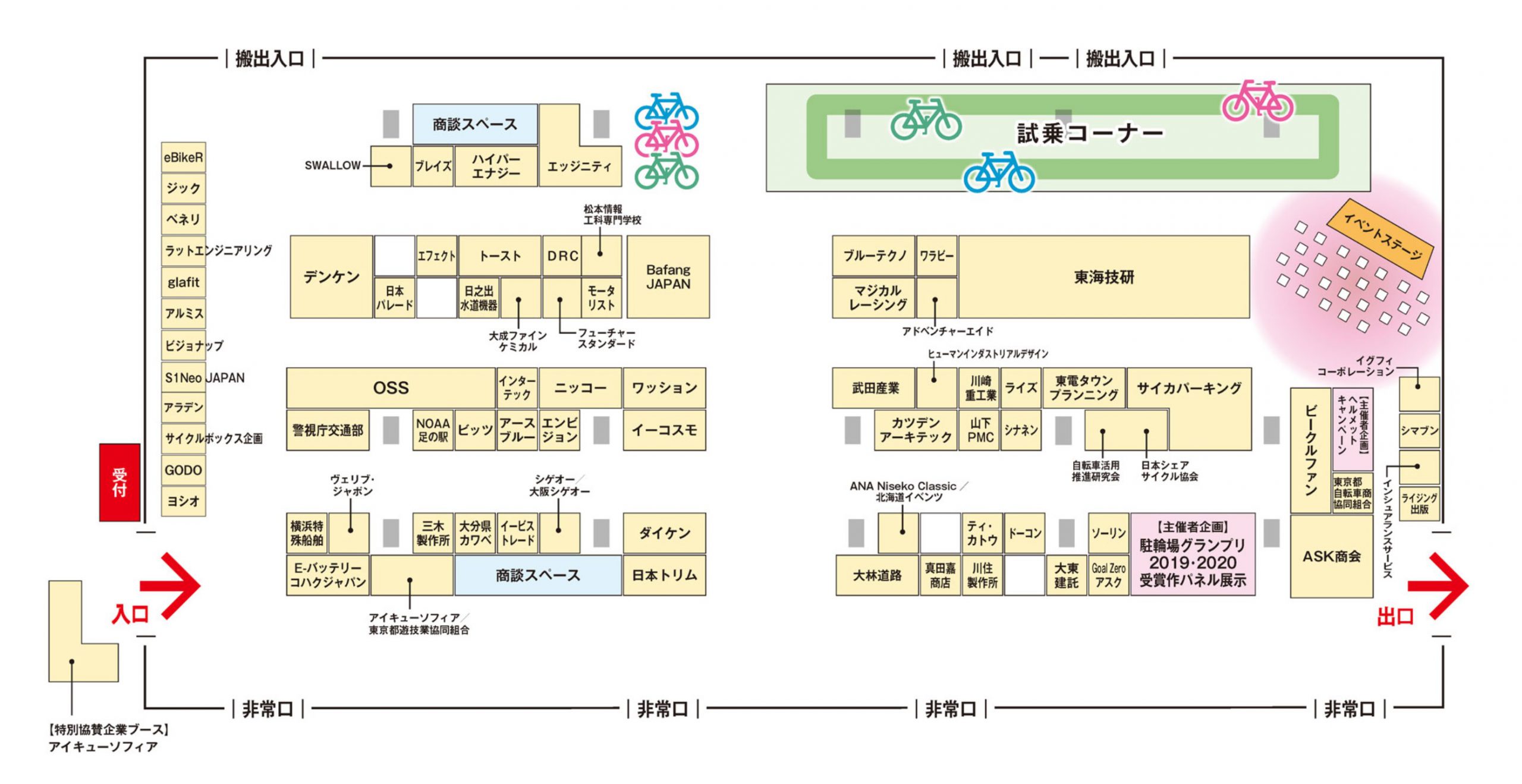

出展者リスト

出展者小間割り

出展者小間割り

主催者

BICYCLE CITY EXPO 2021実行委員会

(運営事務局:株式会社ライジング出版)

Webサイト

http://www.rising-publish.co.jp/

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

自転車好きが集まる展示会だからだろうか、

会場に幸せな空気が流れている。

出展者も来場者も楽しそう。

それだけに、単に商材をアピールするだけになってしまっている面がある。

たとえば、来場者に体験してもらい、「おもしろいね」と言われて喜ぶだけで、

名刺交換すらしていないブースも散見される。

非常にもったいない。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

化粧品産業技術展(CITE JAPAN)第10回

会場の様子がわかる動画はこちらです。

ノース棟の様子はこちらをご覧ください。

開催時期

2021年5月19日(水)~21日(金)

3回目の緊急事態宣言の延長期間中

会場

パシフィコ横浜

展示会概要

化粧品産業において有用かつ最新の素材・技術・サービスに関連する展示と技術発表を通じて、

有意義な情報交換の場を提供し、化粧品産業の発展に寄与していく展示会。

出展者属性

- 化粧品原料

- 容器、包材

- 化粧用具

- 香料

- 製造装置、測定装置

- 受託製造

- 受託分析・試験

- 業界誌紙など

来場者属性

- 化粧品

- 化粧品原料

- 容器、包材

- 化粧用具

- 香料

- 製造装置、測定装置

- 受託製造

- 受託分析・試験

- 業界誌紙

- その他 化粧品業界関係者

出展者リスト

出展者小間割り

主催者

日本化粧品原料協会連合会

化粧品産業技術展 事務局

(株)JTBコミュニケーションデザイン

Webサイト

https://www.citejapan.info/index.html

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

東京ビッグサイト使用禁止解除初日としては、きちんと来場者数を確保している印象。

ソニー、パナソニック、シャープなど大企業も多く

木工でつくり込んだブースになっている。

コロナ禍で効率的効果的に学べるオンラインソリューションに

人が集まっている。

新たな価値を提供するソリューション商材なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

教育総合展(EDIX)東京_第12回

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年5月12日(水)~14日(金)

3回目の緊急事態宣言による東京ビッグサイト使用禁止後、初開催。

(3回目の緊急事態宣言の延長期間初日)

会場

東京ビッグサイト青海展示棟

展示会概要

大学、小・中・高校、教育委員会、塾・予備校、専門学校などの職員・教員、

企業の人事研修部門などが来場する教育分野 日本最大の展示会。

- 教育ITソリューションEXPO

- 学校施設・サービスEXPO

- STEAM教育EXPO

- 保育・幼稚園ICT化EXPO

- 人材育成・研修EXPO

の5展で構成され、 学校・教育現場のあらゆる課題解決に役立つ製品・サービスが一堂に出展する。

文部科学省や大学、学校トップによるセミナーも開催。

出展者属性

- ICT機器

- プログラミング

- 教育支援

- 教育設備・備品

- 業務支援システム

- eラーニング・研修サービス

来場者属性

- 大学

- 教育委員会

- 小中高校

- 保育園・幼稚園

- 各種スクール

- 企業の人事・研修担当

- その他教育機関の職員・教員

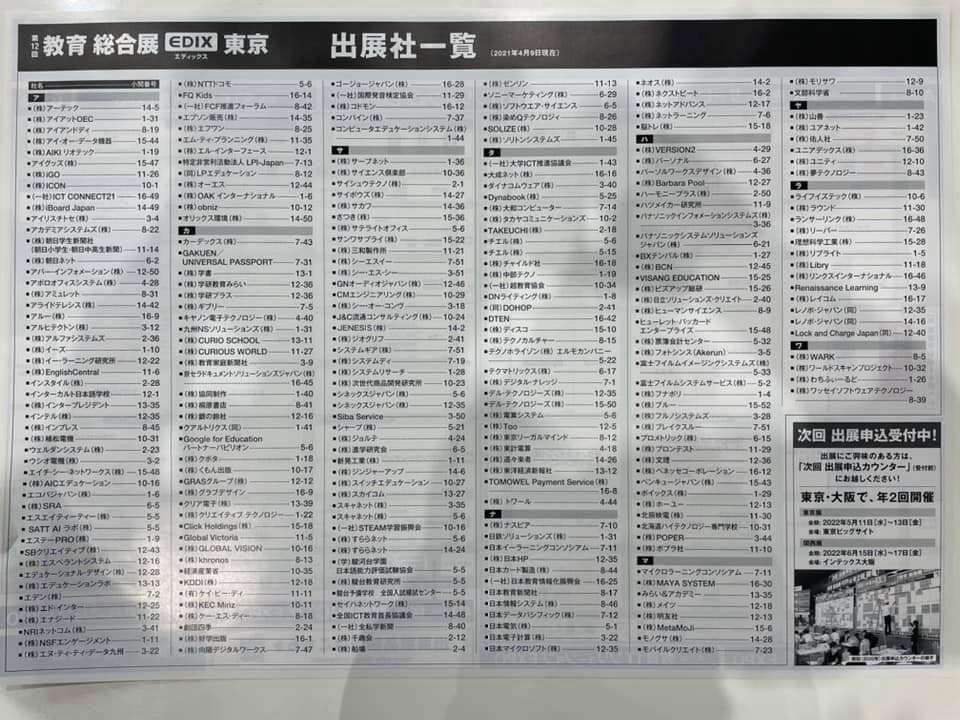

出展者リスト

出展者小間割り

主催者

リードエグジビジョンジャパン株式会社

Webサイト

https://www.edix-tokyo.jp/ja-jp.html

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

東京ビッグサイト使用禁止解除初日としては、きちんと来場者数を確保している印象。

ソニー、パナソニック、シャープなど大企業も多く

木工でつくり込んだブースになっている。

コロナ禍で効率的効果的に学べるオンラインソリューションに

人が集まっている。

新たな価値を提供するソリューション商材なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

2021年4月25日から始まった3回目の緊急事態宣言では、

2回目の時とは異なり、東京ビッグサイトが使用禁止になりました。

その後、制限が緩和され、

5月12日からの延長期間については、

最大同時入館者数が5,000人を超えない範囲で開催可能となりました。

展示会業界は、2020年8月以降、

入場者事前登録、マスク着用、手指消毒、体温測定、

会場内換気、救護室設置、オンライン展示会併設などの対策を取り、

大規模クラスターを発生させることなく運営し、

経済活性化に貢献してきました。

展示会は、「感染予防」と「経済再生」の両立の縮図です。

その意味から、清永は、

一刻も早く、展示会が正常に開催される状況になることを強く願っています。

「コロナが落ち着いたら・・・」を禁句にする

今回はこのコラムをお読みのあなたに、提案したいことがあります。

それは、

『「コロナが落ち着いたら・・・」という言葉を禁句にする』

ということです。

- コロナが落ち着いたら、営業活動を積極化させます

- コロナが落ち着いたら、検討を再開してくださいね

- コロナが落ち着いたら、お会いしましょう

- コロナが落ち着いたら、・・・・

あなたも言ったり、言われたりしたことがあるのではないでしょうか?

でも、コロナがいつ落ち着くかは、だれにもわかりません。

コロナによって、僕たちの活動が制限されてからもう1年以上が経過しました。

「コロナが落ち着いたら・・・」

と言い続けていると、さらにズルズルと時が経過してしまうことになってしまいます。

営業活動は企業経営の根幹です。

営業活動が止まると、いずれ会社は死を迎えます。

コロナを言い訳にしているわけにはいかないのです。

ぼくたちは、

『コロナが落ち着かなくても』

今、やれることを考え、そして実行していくべきなのです。

実事例!コロナが落ち着かなくてもできること

コロナが落ち着かなくても、できることは必ずあります。

1つ、参考になる事例を挙げます。

清永がご支援している中に、

株式会社トラスト(京都市南区西九条川原城町95-23、 075-671-8830)

という企業があります。

トラストさんは、

従来とは異なるやり方でシロアリの害を防ぐ、

シロアリ駆除のエキスパート集団です。

なんと、あの比叡山延暦寺や妙心寺などでも採用されているスゴイ会社なんです。

2019年12月には、その新しいシロアリ防除方法で特許を取得し、

これまで以上に広く営業していこうとしていました。

ところが、そのタイミングでコロナショックが来たのです。

当初の計画では、見込み客を直接訪問して、

シロアリ駆除の方法をご説明しながら拡販していく人海戦術型の営業を考えていました。

しかし、コロナです。

人と人の接触をできるだけ避けなければいけませんから、

直接訪問する人海戦術型の営業はできません。

普通なら、ここで、

「コロナが落ち着いたら、直接訪問する営業を再開しよう」

と考えるかもしれません。

でも、トラストさんは、ちがいました。

『コロナが落ち着かなくても』できることはないだろうか?

と考えたのです。

そして生まれたやり方が、この写真です。

トラストさんは、

お店やコミュニティスペースなど、人が集まる場所に、

シロアリ駆除の新しい施工方法を伝える動画や資料を搭載した

ブースを置くことにしました。

通常の展示会のブースでは、

出展者と来場者が双方が会話しながら商談するので接触を避けられませんが、

このブースは無人ですから、完全非接触です。

言わば半リアルブースです。

(トラストさんは、清永のコラム

「コロナでもできる展示会必勝法!半リアルで感染防止と売上増加を両立!」や

を見て半リアルブースの着想を得たとのことです。うれしいことです。)

そして、特許取得済みの新しい施工方法は、目を引くように「シロアリ絆創膏」と名付けました。

写真にある半リアルブースを設置したお店は、

ライフショップなかまつ(滋賀県蒲生郡竜王町大字西川225、0748-58-0531)

です。

ライフショップなかまつさんは、

日曜雑貨から生鮮食品まで扱う地域密着のお店で、

滋賀県の広報チャンネルにも特集されたことがあるそうです。

半リアルブースによって、

新しいシロアリ駆除の方法を知ることができますから、

地域の来店客にメリットがあります。

さらに、半リアルブースを見て、

これまで縁がなかったお客さんがお店に入ってきてくれる可能性がありますから、

ライフショップなかまつさんにもメリットがあります。

もちろん新たな顧客を開拓できますから、トラストさんにもメリットがあります。

こう考えると、この半リアルブース作戦は、

コロナの営業対策であると同時に、

コロナ後も活用できる優れた営業手法であることに気付きます。

いかがでしょうか?

このように、

「コロナが落ち着かなくても」できることは必ずあります。

あなたも知恵を絞って考えてみてほしいと強く思います。

このコラムが、知恵を絞るあなたのヒントになればすごくうれしく思います。

リアル展示会やオンライン展示会で成果を出すための「お役立ち資料」は以下からダウンロードできます。

「展示会営業ちゃんねる」のチャンネル登録をして、最新情報を逃さずゲットしてください!!

このセミナーに参加すると、コロナ禍の展示会で成果を出す具体策がわかります。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

Japan マーケティング Week【夏】

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年4月21日(水)~23日(金)

会場

東京ビッグサイト

展示会概要

企業の売上拡大につながる さまざまな製品・サービスが一堂に会するマーケティングの総合展示会。

- 販促EXPO

- Web販促EXPO

- 看板・ディスプレイEXPO

- 店舗運営EXPO

- 営業支援EXPO

- 広告宣伝EXPO

- 海外進出EXPO

の7展から構成される。販促・マーケティング・宣伝・営業推進部などにとって、

売上アップ・ブランディング・集客力アップなどの課題解決に役立つ。

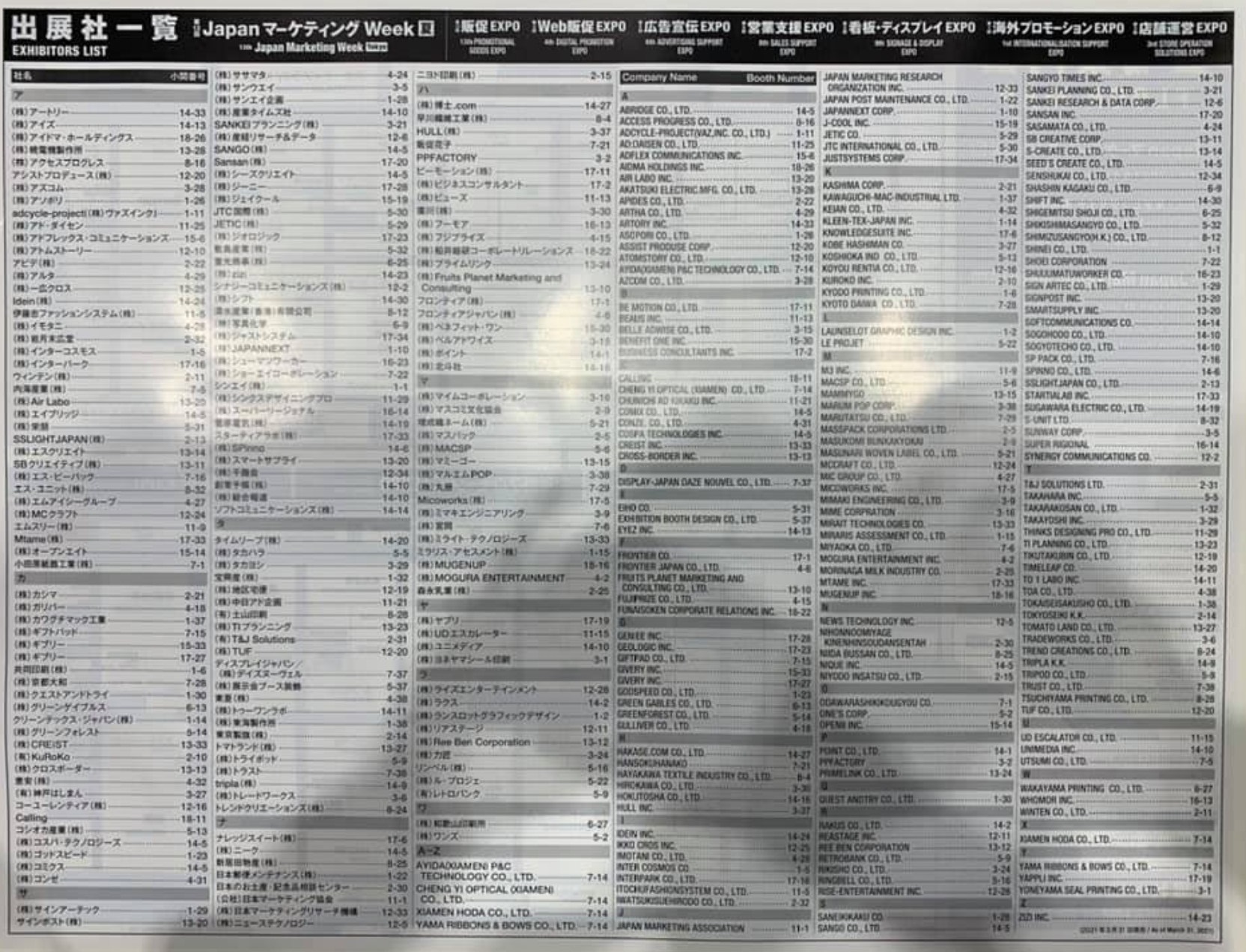

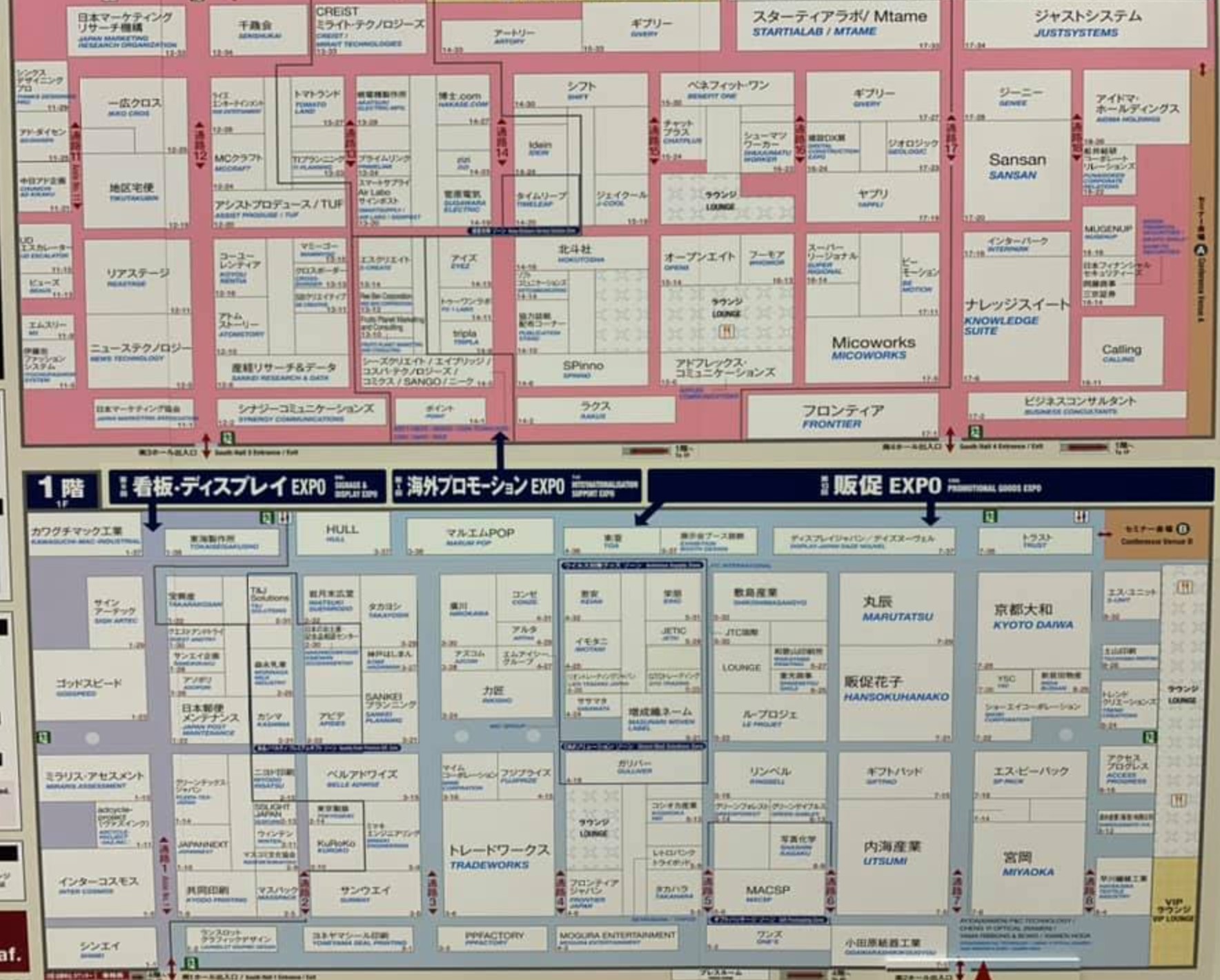

出展者リスト

出展者小間割り

主催者

リードエグジビジョンジャパン株式会社

Webサイト

https://www.sp-world.jp/ja-jp.html

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

コロナ下でもしっかり来場者数を確保している。

販促エキスポだけに、キャッチコピーをはじめ

来場者に訴求できるブースが多い。

せっかくなので、ブース前でミニセミナーを行い、

自社商材の活用法、そのことによる顧客の成果などを

伝えるとなお、成果につながりやすくなると思われる。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

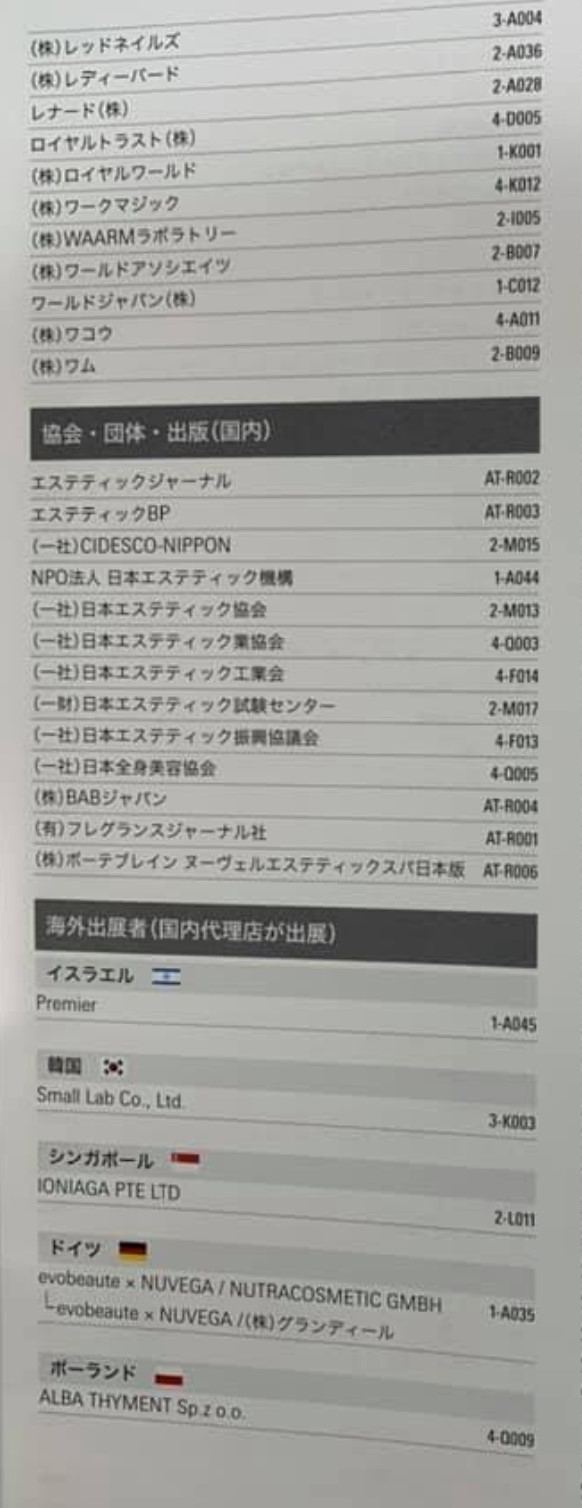

展示会名

ビューティーワールドジャパン2021

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年4月21日(水)~23日(金)

会場

東京ビッグサイト

展示会概要

化粧品、ネイル、美容機器、ヘア、スパ等ビューティに関する最新の製品、サービス、情報、

技術が国内外から一堂に集う総合ビューティ見本市。

1998年に東京で初開催を迎えて以来、着実にその規模を拡大してきた本見本市は、

ビューティビジネスには欠かせない業界の キーイベントとして日本のみならず

アジアの美容業界関係者から高い注目を集めている。

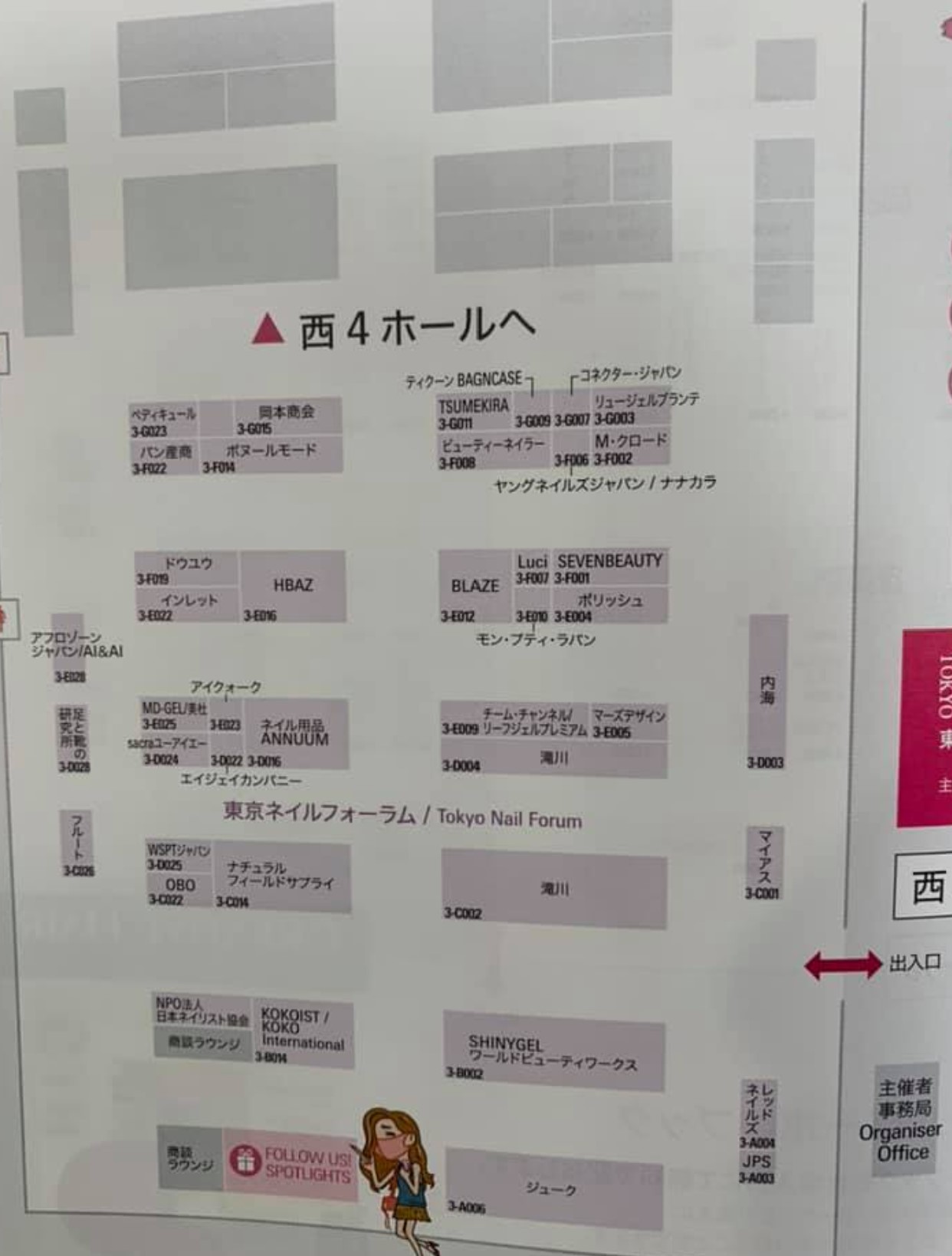

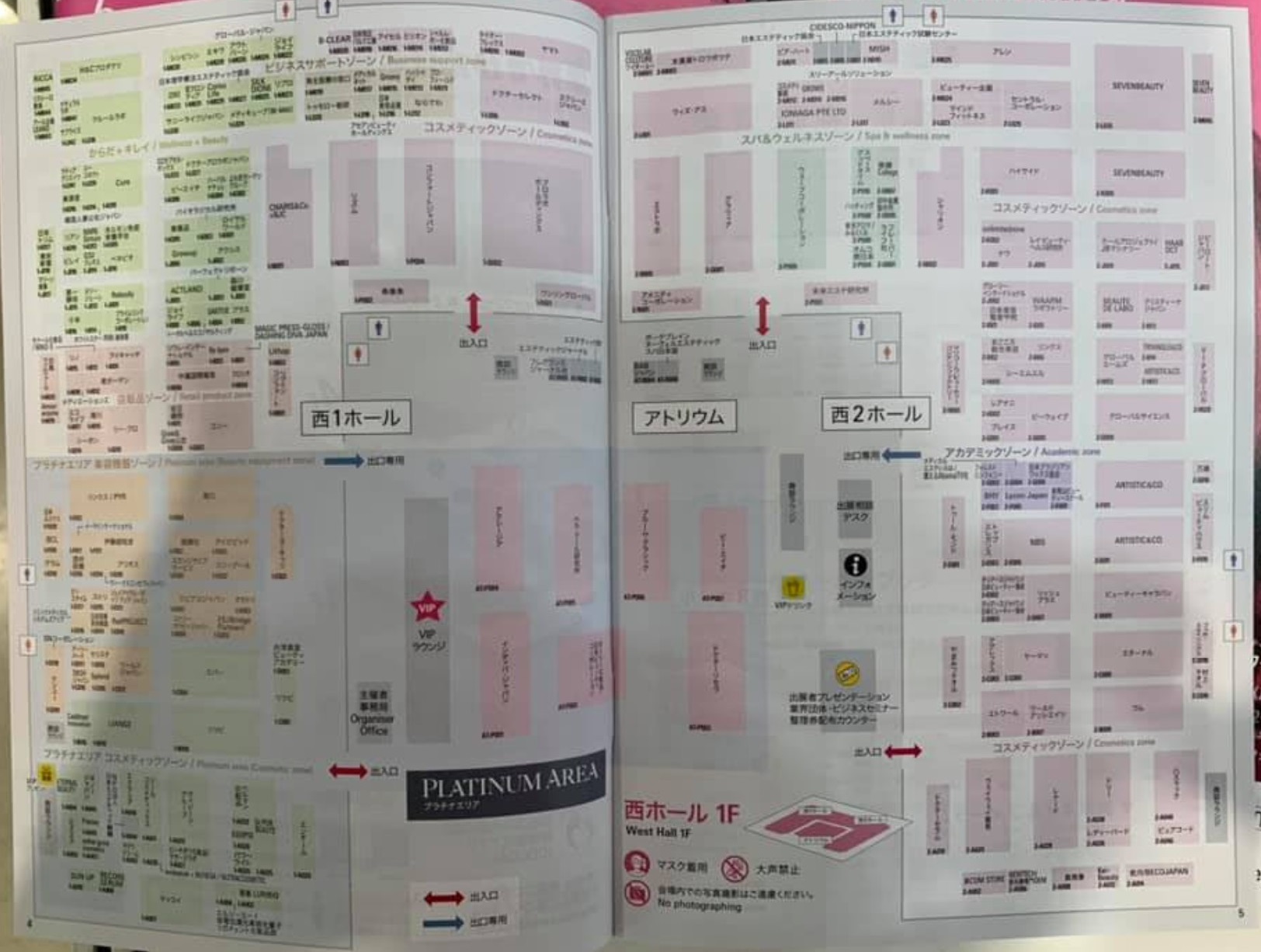

出展者小間割り

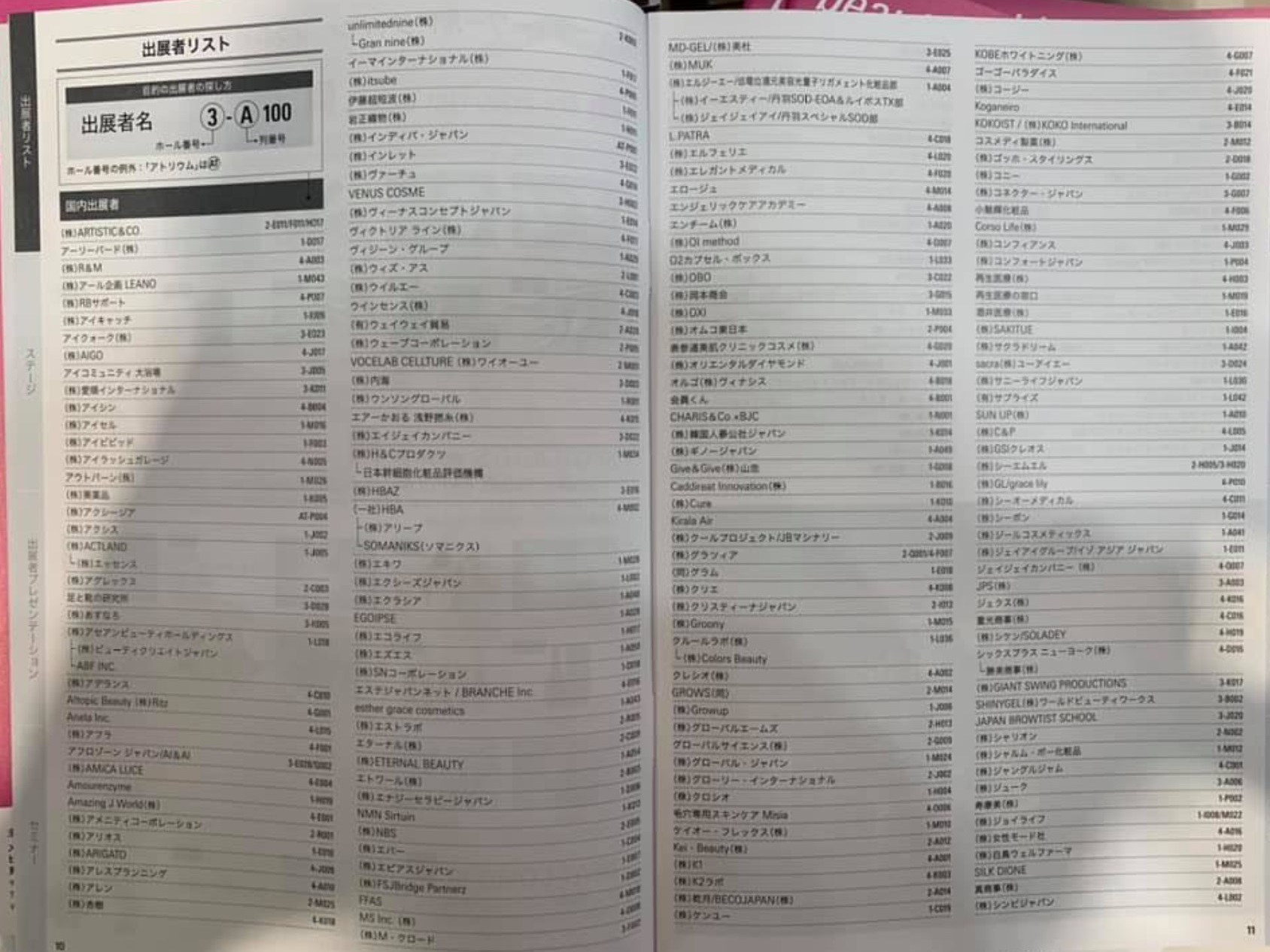

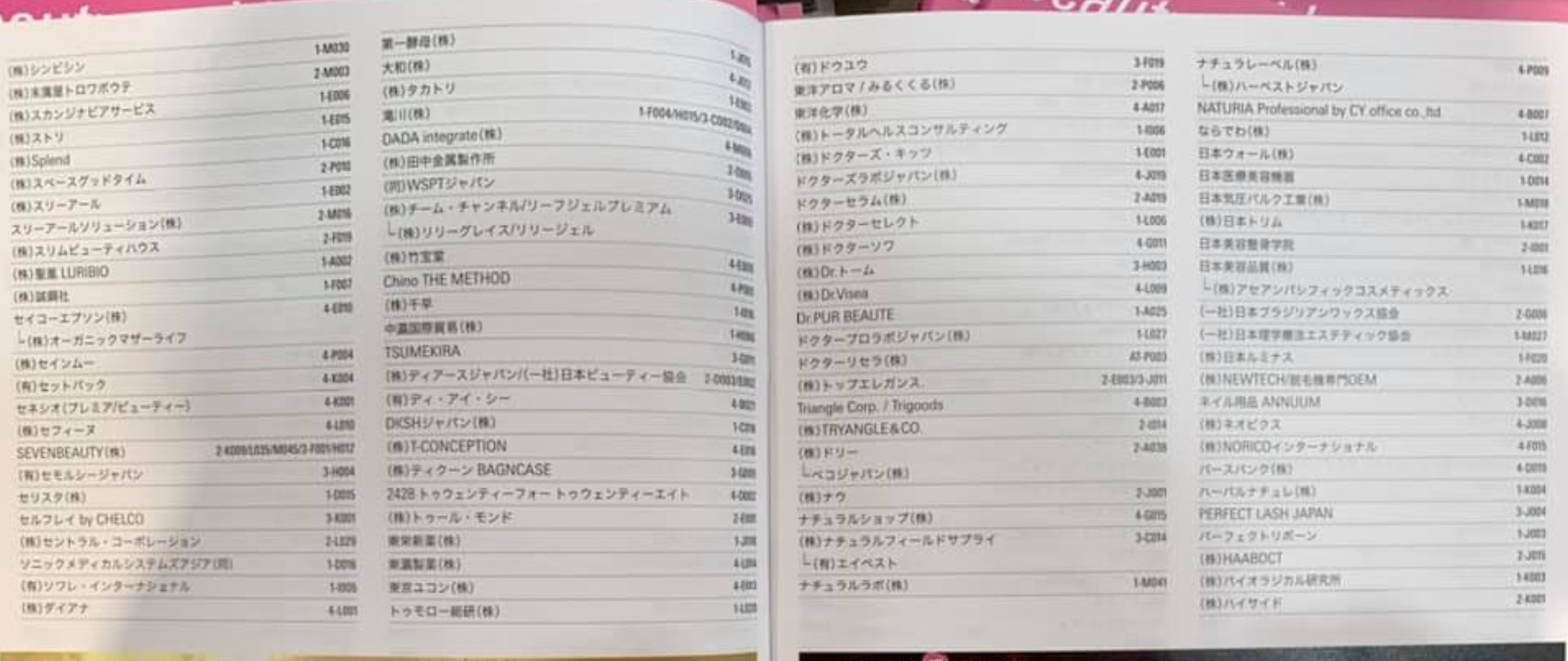

出展者リスト

主催者

メッセフランクフルト ジャパン株式会社

Webサイト

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点_XR総合展

コロナ下でもしっかり来場者数を確保している。

サロンオーナー、ディーラーなど、ビジネス目的の来場者以外にも

一般のコンシューマーも来場しており、熱気がある。

黒に金色などの高級感のあるブースが映えている印象。

ブース前で施術し、それを実況中継する、ことで人垣をつくることに

成功している。

ただ、ブースで価値を訴求した後、どうするのかが決まっていない。

その場では売れないことを前提に、魅力的な特典企画を用意することを

考えたい。

※特典企画については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

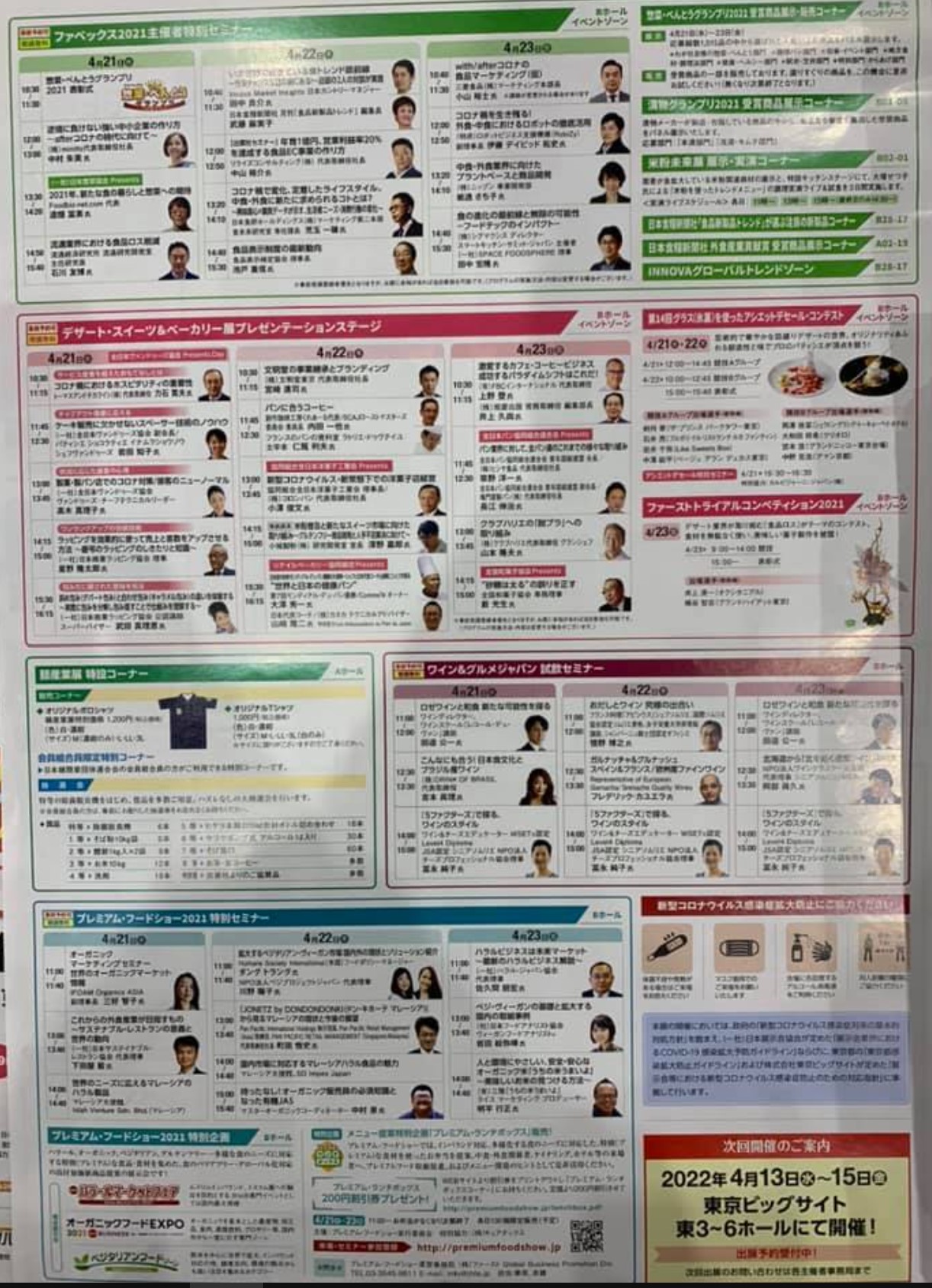

展示会名

ファベックス2021(惣菜デリカ、中食、外食、給食、配食業務用専門展)とデザート・スイーツ&ベーカリー展

会場の様子がわかる動画はこちらです。

開催時期

2021年4月21日(水)~23日(金)

会場

東京ビッグサイト青海展示棟

展示会概要

中食・外食産業の課題を解決する提案型の業務用専門展。

「ファベックス」「デザート・スィーツ&ベーカリー展」2展の総称。

惣菜デリカ、弁当、中食、外食、給食業界、和菓子、洋菓子、ベーカリー、カフェ、飲料を

網羅した食品・食材・機械・機器・容器・包装の業務用専門展示会

主催者

日本食糧新聞社

出展者小間割り

展示会期中開催セミナー

Webサイト

https://beautyworld-japan.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

会場の様子

展示会の専門家 清永の視点

コロナ下でもしっかり来場者数を確保している。

食品系の良質な展示会。

こだわりのある製品が多いためか、

こだわりをアピールするだけになってしまっている面がある。

たとえば、来場者に試食してもらい、「おいしい」と言われるも、

名刺交換すらしていないブースも散見される。

非常にもったいない。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わると思われる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

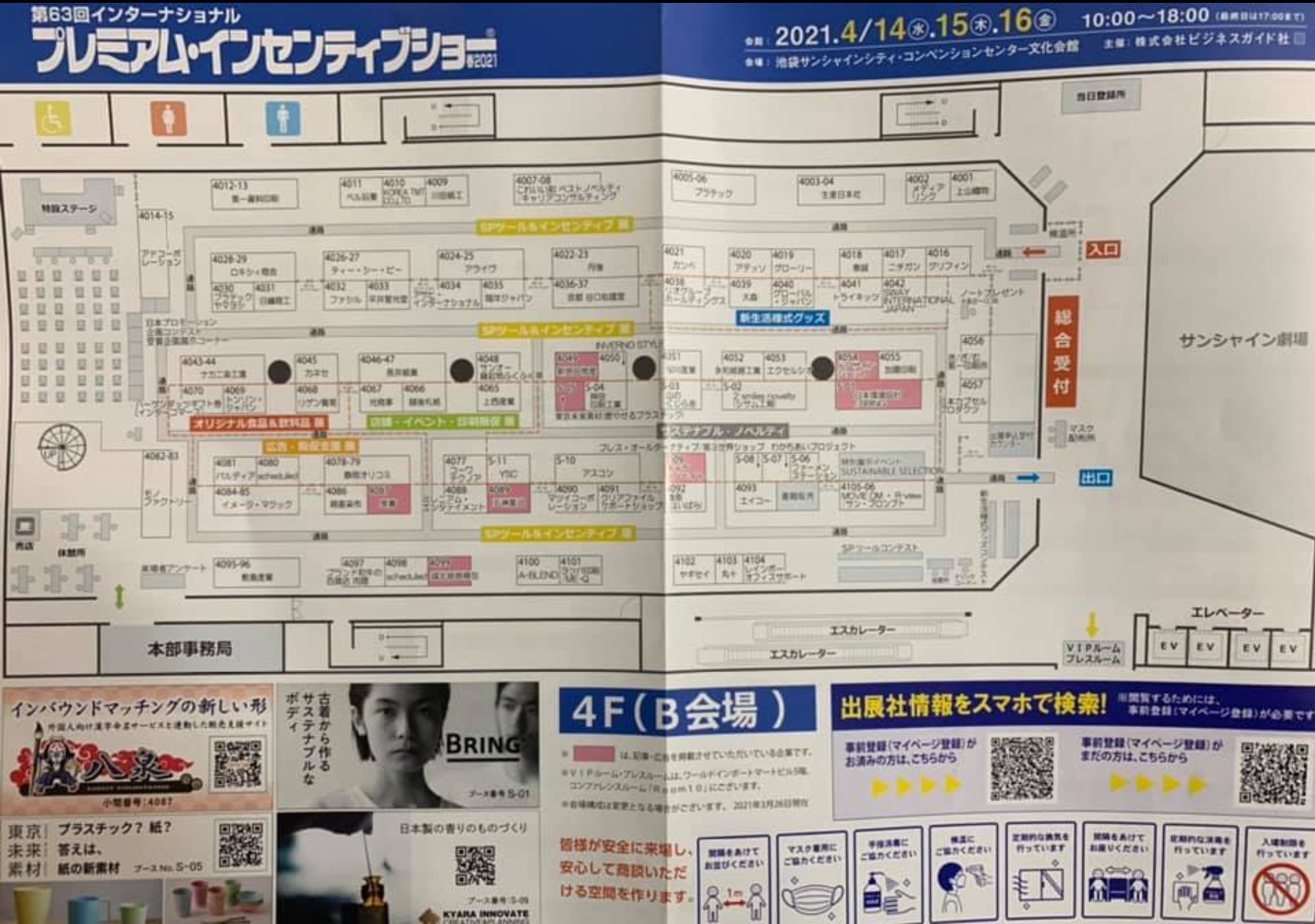

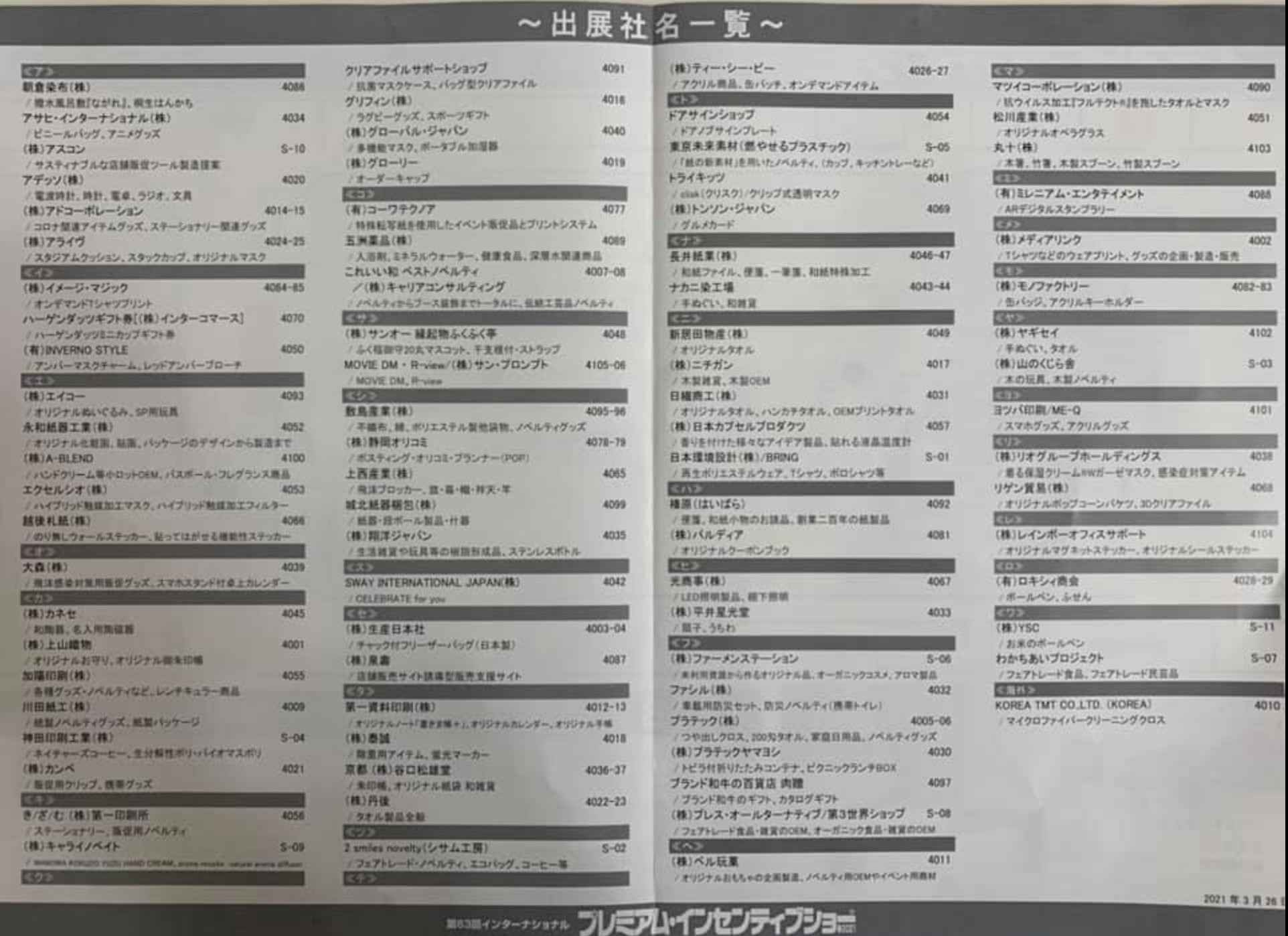

展示会名

インターナショナル プレミアム・インセンティブショー春2021

開催時期

2021年4月14日(水)~16日(金)

会場

池袋サンシャインシティ・コンベンションセンター文化会館

展示会概要

ノベルティ・販促ツール・サービスが一堂に集まる販売促進に関する総合展示会。

WEBでは見つからない商品、集客・販促に役立つPOP、印刷サービス、

定番の文具・日用品から食品・オリジナル製品が集結しています。

出展対象

- 懸賞キャンペーン向け景品、プレミアム、企業PR用ノベルティ、ベタ付け景品、その他販促用ギフト

- インセンティブ関連アイテム、モチベーションアイテム、高額懸賞品

- 法人ギフト関連アイテム、コーポレートイベント記念品

- POP、購買時点広告関連用品、店頭広告用品、ディスプレイツール、アイキャッチアイテム

- イベントツール、ダイレクトメール、マーケティング関連アイテム、プロモーション企画、販促サポートツール他

- その他販売促進に役立つアイテム・ツール・ノウハウ全般

来場対象

- 企業・団体の販売促進関連部門・広報部門・マーケティング部門

- 広告代理店

- SPエージェンシー

- 大学・学校法人

- インセンティブハウス

- 各種イベントの主催・発注元企業

- イベント会社

- イベントプロデュース企業

- 広告会社

- 百貨店・量販店外商部

- 販促品・記念品の卸・直販業

- 小売店の催事担当者

- 出版社、地方自治体など。

主催者

株式会社ビジネスガイド社

出展者・小間割り

Webサイト

https://www.pishow.com/63pi/index.htm

会場の様子(写真)

会場の様子(動画)

展示会の専門家 清永の視点

今回のトレンドは、以下の3点。

- マスクなどの感染症対策グッズ

- フェアトレード商品などのSDGs、エシカル関連

- 日本・和を感じさせる商品

商品の良さを伝えているのだが、

それをノベルティとして活用するとどうなるか?、

までは、伝えきれていないブースが多い。

特徴ではなく、相手にとってどう役に立つかを伝えることを

意識するとよい。

※来場者にどう役に立つのかを訴求する方法は、

「展示会を成功に導く出展コンセプトと言う発想」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会名

XR総合展(XRとはVR・AR・MR技術の総称)

開催時期

2021年4月14日(水)~16日(金)

会場

東京ビッグサイト(南展示棟)

展示会概要

5Gの導入や「ニューノーマル時代」に伴い、需要が高まるXR技術(VR・AR・MR技術の総称)。

そのXRに特化した専門展「XR総合展」。

製造・建設・医療・エンタメなど、幅広い業界で活用できるXR製品・サービスが

一堂に出展する。

見どころ

- 最新のVR、AR、MRを体験しながら導入の相談ができる。

- 同時開催のセミナーでXRの活用事例を学べる

主催者

リードエグジビジョンジャパン株式会社

Web

https://www.xr-expo.jp/ja-jp.html

会場の様子

会場の様子がわかる動画はこちらです。

展示会の専門家 清永の視点_XR総合展

コロナ下でもしっかり来場者数を確保している。

黒基調のブースが非常に多い。

逆に、オレンジ、黄色、などの派手な暖色系を持ってくると相対的に目立ち、

来場者を引き付けることができる可能性が高い。

VR技術を体験させる時に、単に体験させるのではなく、

マイクで実況中継すると、他の来場者の興味喚起にもなり非常に効果的。

※体験アトラクションについては、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」をご覧ください。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

出展者小間割り

出展者小間割り