こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された中小企業新ものづくり・新サービス展2024という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

中小企業新ものづくり・新サービス展2024の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

中小企業新ものづくり・新サービス展2024の概要

日本を支えるものづくりを営む中小企業とビジネスをつなぐオールジャンルの総合商談展示会。「ものづくり補助事業」に取り組んだ全国の中小企業が新たに開発した製品・サービス・技術等と、それをビジネスに活用したい人を「つなぐ」ための展示商談会です。独立行政法人中小企業基盤整備機構の中小企業生産性革命推進事業の一つとして開催しています。補助事業の成果を一堂に展示することにより、市場の創出、企業間連携の実現、情報収集等のビジネスチャンスの提供を行い、事業者の販路開拓等に寄与します。これらの支援を通して、中小企業・小規模事業者の経営力強化・生産性向上を後押しします。日本を支えるものづくりを活性化することにより、我が国の経済の活性化につなげます。

全国中小企業団体中央会(東京都中央区、会長:森 洋)は、12月4日(水)~12月6日(金)まで、全国の中小企業約500社が一堂に会する、国内最大級のものづくり・サービスの展示商談会「中小企業 新ものづくり・新サービス展」を、東京ビッグサイト東7・8ホールにて開催します。

10回目を迎える今年は、実際に製品を動かしたり、アプリなどのサービスを体験したりすることができるワークショップを初開催。また昨年に引き続き「新ものづくり・新サービス展 SDGsアワード」を実施。優秀賞10社の取り組みを特別展示するほか、開催初日の12月4日(水)に最優秀賞を発表します。

本展は、ものづくり補助金を活用した全国の中小企業が一堂に会し、各社が開発した新製品・サービス・技術等の様々な分野の成果を、新たなビジネスにつなげることを目的に開催するオールジャンルの展示商談会です。

今回初開催するワークショップは、「ブース展示では説明しきれない製品やサービスの特徴を伝えたい」という出展企業の要望と「実際に試してみたい」という来場者の希望から実現。全19社が、各社30分の一度限りのワークショップを開催します。

また、中小企業のサステナブルな取り組みを加速する目的で実施する「新ものづくり・新サービス展 SDGsアワード」は、昨年に引き続き2回目の開催。出展者アンケートでは、今年も約6割の事業者がSDGsに取り組んでいると回答しました。会場ではSDGsに取り組んでいる事業者のブースにSDGsのロゴを掲示。約300社の取り組みを目の前でご覧いただけます。

この他、製品異常を検出できるAI外観検査ソフトウェア、3D スキャナによる三次元測定で災害地域の安全度測定、産学連携で製作する廃プラスチックを活用したフラワースタンドなど、創造力を駆使してものづくりに取り組み、サステナビリティ実現にも貢献する中小企業の取り組みを間近にご覧いただけます。

開催時期

2024年12月4日(水)~6日(金)

会場

東京ビッグサイト

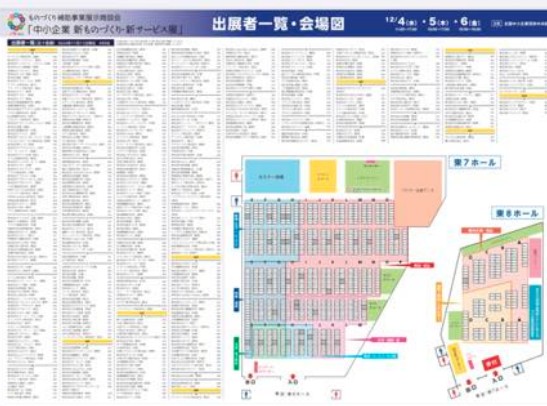

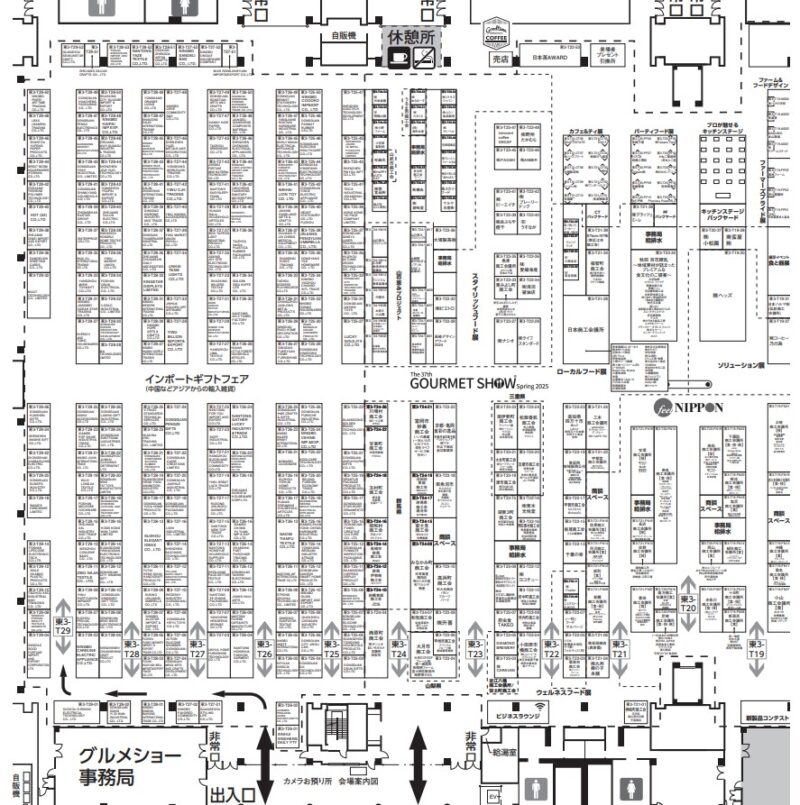

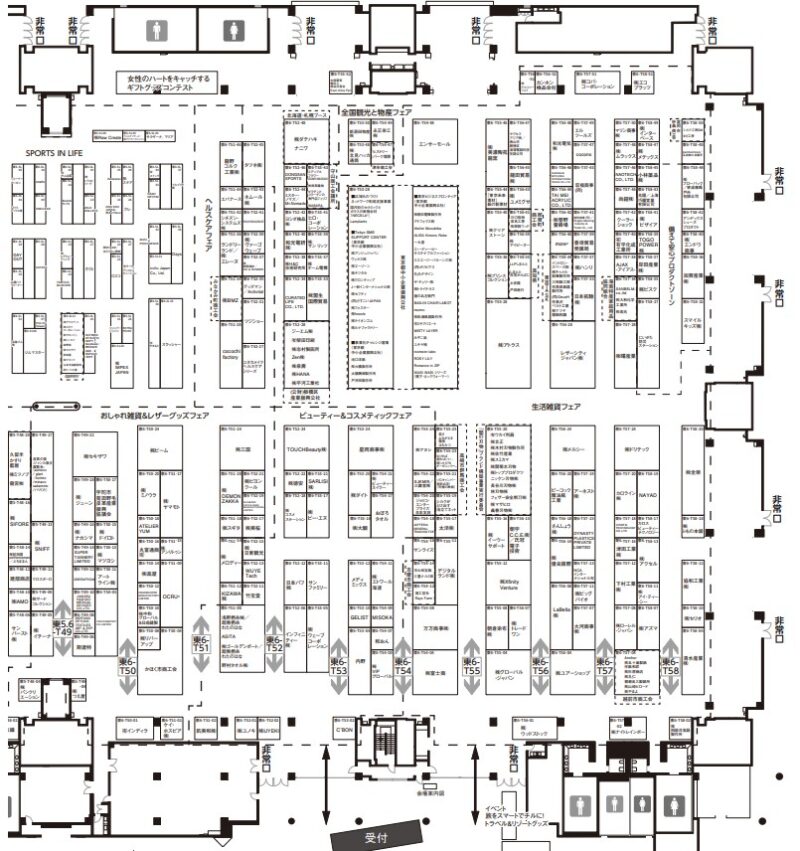

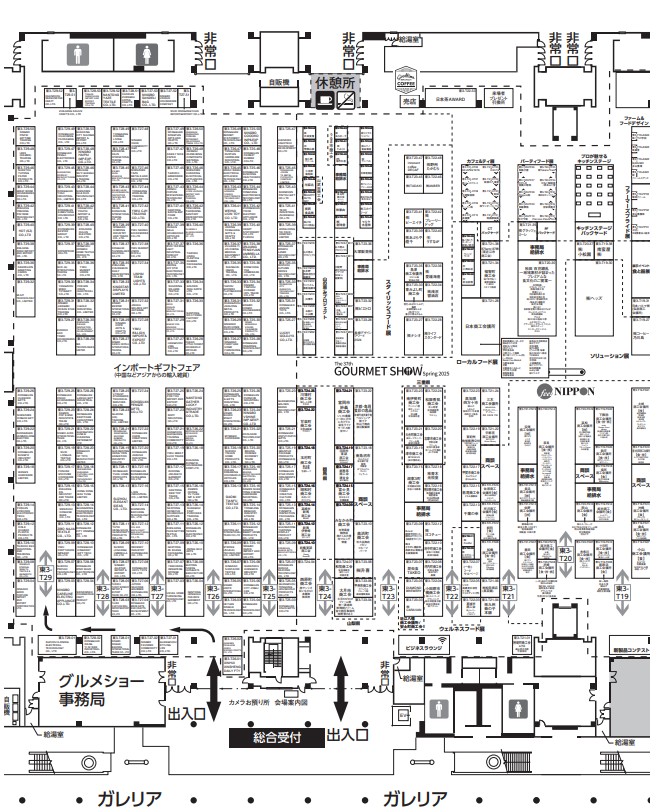

会場小間割り

会場のレイアウトは以下の通りです。

出展ゾーン

出展ゾーンは以下の8つです。

- 「情報・通信」

- 「医療・生活・ヘルスケア」

- 「物流・ サービス・その他」

- 「電機・電子部品」

- 「環境・建設・エネルギー」

- 「農林水産・食品」

- 「化学・繊維・紙」

- 「機械・部品」

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

後援

- 経済産業省

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構

- 一般社団法人日本経済団体連合会

- 株式会社商工組合中央金庫

- 株式会社日本政策金融公庫

- 日本商工会議所

- 全国商工会連合会

- 独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)

- 独立行政法人国際協力機構(JICA)

- 都道府県中小企業団体中央会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

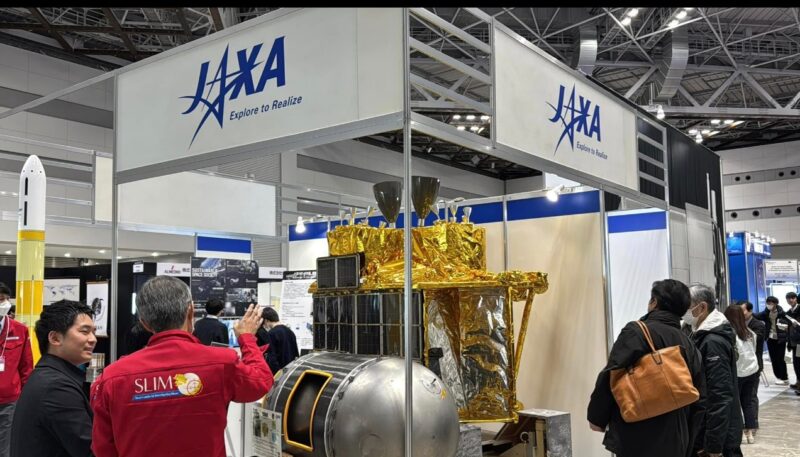

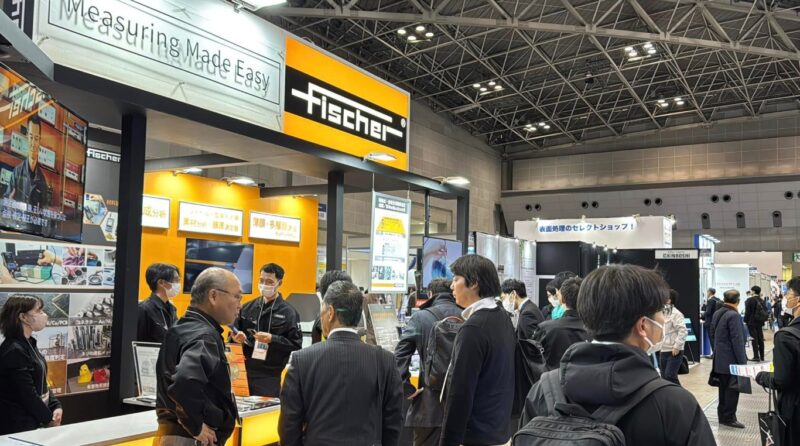

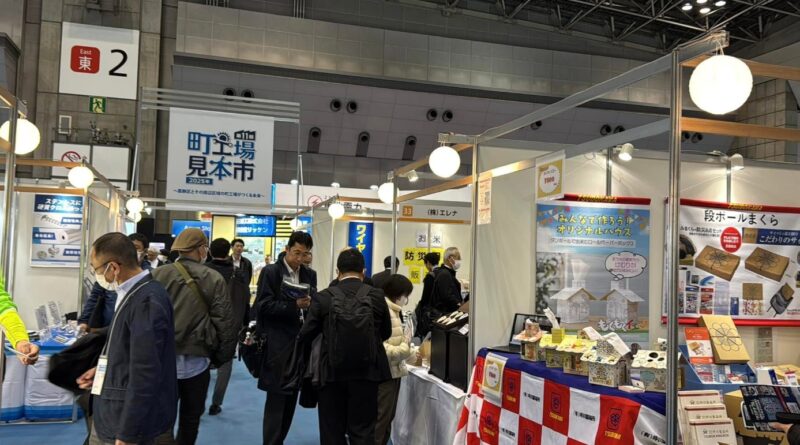

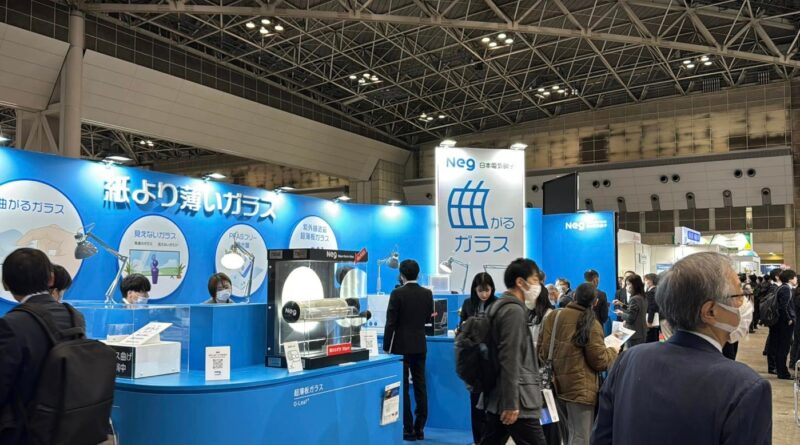

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

中小企業新ものづくり・新サービス展2023

中小企業新ものづくり・新サービス展2022・中小企業研究開発展2022

中小企業新ものづくり・新サービス展2021

展示会の専門家 清永の視点

ものづくり補助金の成果を公開する展示会。

新技術、新サービスに関心の高い方が多数集まる良質なイベント。

欲を言えば、ブースで製品を訴求するだけで終わっていて、

次の導線につながっていないのが、とてももったいない。

特典企画などを用いて、

行動要請するとさらに成果を出しやすくなると思われる。

ブース対応のゴールを決めた上で出展するだけで、

成果が大きく変わる。

来場者にメリットがある、診断、点検、リサーチなどの特典を用意し、

その特典へのエントリーをブース対応のゴールにすることが重要。

※特典企画の詳細は、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

さいたまスーパーアリーナで開催された彩の国ビジネスアリーナ2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

彩の国ビジネスアリーナ2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

彩の国ビジネスアリーナ2025の概要

埼玉県は、県内金融機関等との共催により、中小企業の受注拡大・販路開拓のための大規模展示商談会「彩の国ビジネスアリーナ2025」を開催します。

サーキュラーエコノミーやDX、ロボットなど、多彩な産業分野の600を超える企業・大学・支援機関が出展するほか、最新技術や経済の動向がわかる講演会等を行います。

彩の国ビジネスアリーナは、中小企業の受注拡大・販路開拓のためのビジネスマッチングイベントです。リアル展示+オンライン展示のハイブリッド型で開催する今回は、GX(グリーントランスフォーメーション)、DX(デジタルトランスフォーメーション)、加工技術/部品、製品/機器装置/ロボット、ビジネスサポートなど、多彩な分野の企業・団体が出展するとともに、スポーツ産業や先端産業、産学連携のコーナーも設置します。

(1)新たな産業分野を紹介

・ 「サーキュラーエコノミー/GX」の出展区分では、廃棄物を活用した新商品開発や素材、蓄電池や太陽光発電など、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルの関連企業が出展します。

・ 「DX/AI」の出展区分では、クラウド・サービスなどのソリューション提供企業やDX導入支援企業、AI関連企業が出展します。

・ 特設コーナーでは、今後の成長産業の一つとされるスポーツ産業のほか、ロボット産業の拠点として現在整備中の「SAITAMAロボティクスセンター(仮称)」を紹介します。

(2)人手不足対策にフォーカス

・ 「省力化機器装置/ロボット/製品」の出展区分では、産業用機械や自動化装置、ロボット関連企業など、中小企業の深刻な課題である人手不足の解消を支援する企業が出展します。

・ 「人材/ビジネスサポート等」の出展区分では、人材派遣会社や公的支援機関、金融機関、ビジネスサポート企業が出展します。

・ 学生と出展企業との出会いの場を提供するため、高校・大学・大学院・短大・高専・専門学校等の在校生や就職指導担当者の方などを対象に出展企業見学ツアーを実施します。

(3)最新技術や経済の動向がわかる講演会の実施

◇ 「2025年の世界経済、日本経済を俯瞰する」

講師:嘉悦大学 副学長、愛知淑徳大学 名誉教授 真田 幸光 氏

◇ 「生成AIの最新情報および中小企業におけるDX活用のヒント」

講師:日本マイクロソフト株式会社

エバンジェリスト 業務執行役員 西脇 資哲 氏

◇ 「自動車技術の進化 電動化と自動化」

講師:株式会社デンソー 研究開発センター

執行幹部 松ヶ谷 和沖 氏

(4)経営に役立つステージプログラムの実施

◇ サーキュラーエコノミー スタートアップトークセッション

・ スタートアップ企業各社によるセミナー

・ トークセッション「CEビジネスを成功させるポイント」ほか

※ トークセッションには大野知事も登壇します。

◇ 大学生・先進企業と考える 男性育休フォーラム

・ 基調講演

「男性育休の推進で“企業の魅力”を高める!最新の取組を学び、人

材確保・定着の課題解決へ」

講師:NPO法人ファザーリング・ジャパン代表 安藤 哲也 氏

・ 「埼玉PX*大賞」受賞企業による事例紹介

* PX:パタニティ(父性)とトランスフォーメーション(変革)を組み合わせた造語

・ 大学生と受賞企業とのパネルディスカッション

◇ 埼玉版スーパー・シティプロジェクト まちづくり先行事例セミナー

・ 埼玉版スーパー・シティプロジェクトの概要説明

・ プロジェクトエントリー団体の先行事例紹介

北 本 市:「『北本団地』における新たな交流機会の創出」

講演者:北本市職員、街活性室株式会社 代表取締役 斎藤 徹 氏

小鹿野町:「道の駅『両神温泉薬師の湯』の魅力向上」

講演者:小鹿野町職員、NEC ネッツエスアイ株式会社 担当者

(5)県内中小企業の優れた取組を表彰

◇ 第2回 埼玉DX大賞表彰式

・ 表彰式及び受賞事例の発表

・ 記念講演

「顧客体験を変えるデジタル戦略~ハイデイ日高の進化する挑戦~」

講師:株式会社ハイデイ日高 代表取締役社長 青野 敬成 氏

◇ 令和6年度 彩の国経営革新モデル企業指定式

経営革新計画の実践により、成果を上げた企業をモデル企業として指定します。

◇ 彩の国ベンチャーマーケット

今年の夏にオープンするイノベーション創出拠点「渋沢MIX」のプレイベントの一つとして、新たな事業展開を目指す企業7社によるビジネスプランの発表及び表彰式を行います。

出展商材

出展商材は以下の通りです。

GX:グリーントランスフォーメーション

- カーボンニュートラル(脱炭素)関連分野

- 省エネルギー関連分野

- 再生可能エネルギー関連分野

- サーキュラーエコノミー関連分野

- その他エネルギー、環境関連分野(公害防止、廃棄物、リサイクル等)

DX:デジタルトランスフォーメーション

- DXソリューション関連分野

- AI/IoT関連分野(業務効率化・生産性向上ソリューション)

- ICT(情報通信技術)関連分野

- システム開発分野

- IT関連製品分野

- その他DX関連分野

加工技術/部品

- 金属機械加工分野(切削・研削・放電・レーザー等)

- 板金加工(各種溶接を含む)

- 鋳造

- プレス加工

- 鍛造

- 粉末冶金

- 3Dプリンター

- 金型・治工具

- 樹脂成型

- ゴム成型

- 新素材加工分野(CFRP・セラミック等)

- 表面処理(めっき・塗装・アルマイト等)

- 熱処理

- 素材・材料(金属・非金属・複合材等)

- 組み立て・検査

- 機械要素部品(ねじ・歯車等)

- その他加工技術/部品関連分野

製品/機器装置/ロボット

- 産業用機械・操作機器分野(一般、工作機械、自動化装置等)

- 備品・消耗品関連分野(工具・防災・メンテナンス製品等)

- ロボット関連分野(要素技術・部品含む)

- 電気・電子機器分野

- 医療・福祉機器関連分野(介護・健康・医療機器等)

- 航空宇宙機器関連分野

- 理化学・分析機器関連分野

- 光学機器関連分野

- 製品/機器装置/ロボットその他関連分野

ビジネスサポート等

- 公的支援機関によるビジネスサポート分野

- 金融機関によるビジネスサポート分野

- 民間によるビジネスsポート分野

- 大学・研究機関の研究開発シーズ・成果事例

- その他

開催日時

2025年1月22日(木)~23日(金)

会場

さいたまスーパーアリーナ

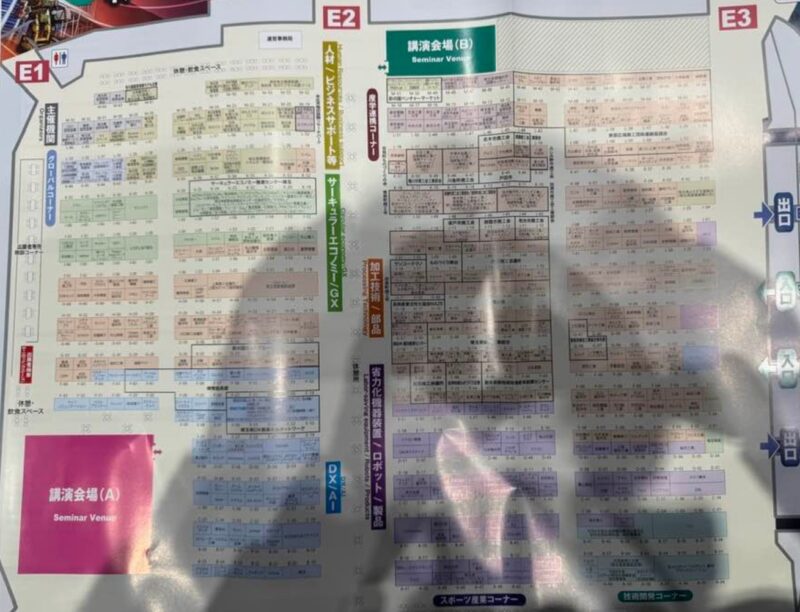

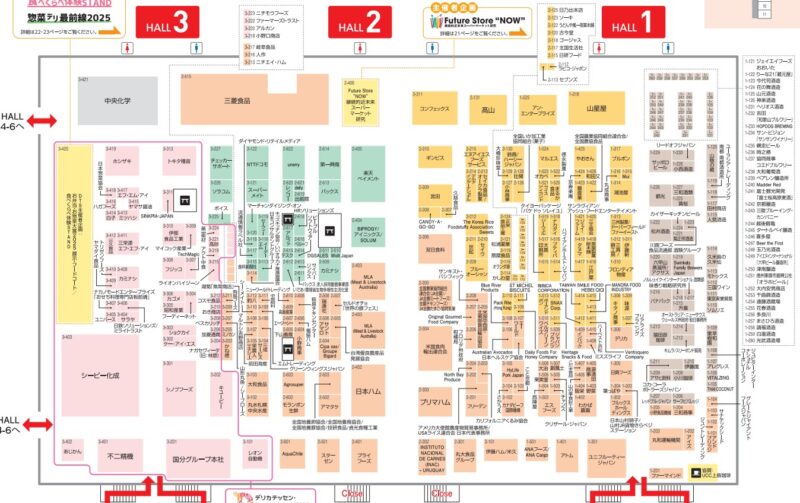

会場小間割り

会場配置は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

- 埼玉県

- 公益財団法人埼玉県産業振興公社

- 公益社団法人埼玉県情報サービス産業協会

- 株式会社埼玉りそな銀行

- 株式会社武蔵野銀行

- 埼玉縣信用金庫

- 飯能信用金庫

- 川口信用金庫

- 青木信用金庫

後援

- 経済産業省関東経済産業局

- 独立行政法人中小企業基盤整備機構関東本部

- 一般社団法人埼玉県商工会議所連合会

- 埼玉県商工会連合会

- 埼玉県中小企業団体中央会

- 一般社団法人埼玉県経営者協会

- 埼玉経済同友会

- 埼玉中小企業家同友会

- 埼玉県信用保証協会

- 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)埼玉貿易情報センター

- 一般社団法人埼玉県中小企業診断協会

- 公益財団法人全国中小企業振興機関協会

- 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構

- 公益財団法人栃木県産業振興センター

- 公益財団法人群馬県産業支援機構

- 公益財団法人千葉県産業振興センター

- 公益財団法人東京都中小企業振興公社

- 公益財団法人神奈川産業振興センター

- 読売新聞さいたま支局

- 朝日新聞さいたま総局

- 毎日新聞さいたま支局

- 日本経済新聞社さいたま支局

- 産経新聞さいたま総局

- 日刊工業新聞社さいたま総局

- 埼玉新聞社

- テレ玉

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://saitama-bizmatch.jp/

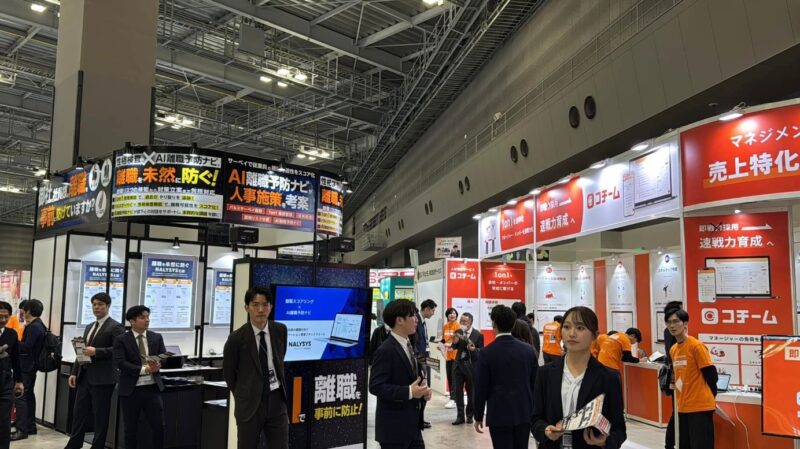

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

彩の国ビジネスアリーナ2023

展示会の専門家 清永の視点

関東圏の感度の高いビジネスマンが多数来場し、出展者同士の交流も進む良質な展示会。

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたFRAX TOKYO2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

FRAX TOKYO2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

FRAX TOKYO2025の概要

本展は、新規事業立ち上げ/多角化経営といった「事業拡大」のための展示会です。解決の手法として、様々なフランチャイズ(FC)本部や経営支援サービスが出展しており、企業の「会社経営者・役員」「経営企画部」「新規事業部」「事業開発/推進部」の方々が来場します。FC加盟先の選定に加えて、経営課題解決に向けた相談も行えます。

本展は、70社の有力フランチャイズが出展します。事業多角化や新規事業立ち上げ、経営戦略に関して課題をお持ちの方にとっては、売上規模拡大や新しいビジネスモデル導入のヒントを見つけるのに絶好の場となっております。まだフランチャイズ加盟を検討していない方も、情報収集としてご活用いただける展示会です。

開催時期

2025年1月16日(木)~18日(土)

会場

東京ビッグサイト

来場者属性

会社経営者・役員、新規事業/経営企画部、メガフランチャイジー、フランチャイズオーナー、フランチャイズ本部、個人事業主、独立開業を希望する人

出展対象商品

- フランチャイズ本部(飲食、サービス、小売などフランチャイズを本部として運営。展開する企業)

- 販売代理店を求める企業

- FC本部向け支援企業(設備、システム、人材派遣)

- 飲食

・レストラン

・ファストフード

・居酒屋

・カフェ

・デリバリーフード …など - 教育

・幼児教育

・学習塾

・認可保育園 …など

- 美容・健康

・エステ ・ 美容院

・化粧品販売

・ ヘルスケア

・ マッサージ

・ 接骨院 …など - 介護・福祉

・訪問医療

・訪問介護

・福祉施設 …など - 投資型FC

・コインランドリー

・外貨両替機

・駐車場 …など - サービス業(その他)

・リゾート

・ハウスクリーニング

・レンタカー

・探偵社 …など - 小売業

・スーパー

・買取店

・雑貨店などの各種小売店 - FC支援会社

・コンサルティング

・FC企業向けの設備/備品 …など - 代理店 募集企業

・代理店や特約店を募集している企業

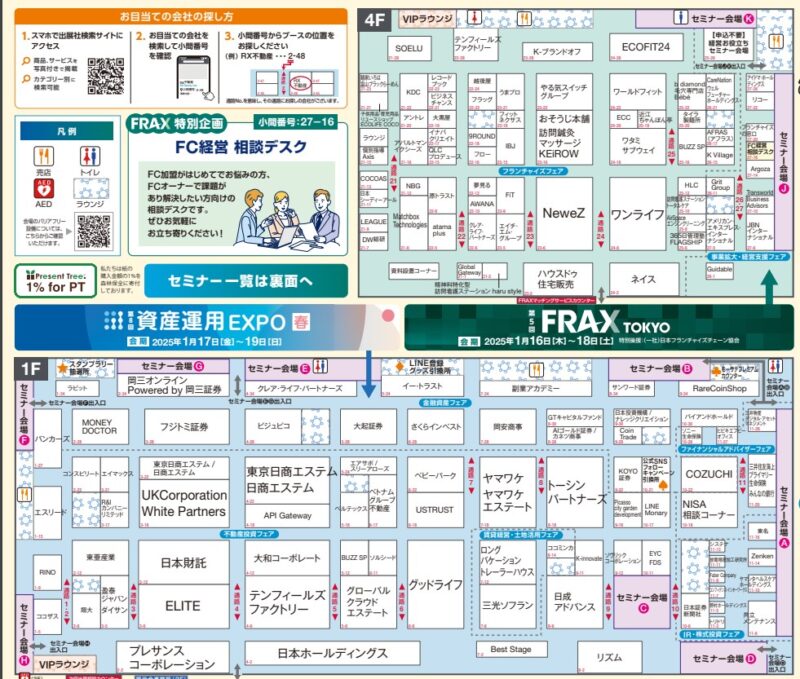

小間割り

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

RX Japan株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.frax-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

FRAX TOKYO2023

FRAX TOKYO2024

FRAX TOKYO2022(フランチャイズの展示会)

展示会の専門家 清永の視点

加盟店を拡大したい勢いのある出展者を目当てに、

全国から新規ビジネスの種を探しに来る真剣な来場者が集まる良質な展示会。

そのフランチャイズシステムが

来場者にとってどう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

※体験アトラクションについては、「ブースで絶対に行うべき体験アトラクションとは?」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された東京インターナショナルギフトショー春2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

東京インターナショナルギフトショー春2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

東京インターナショナルギフトショー春2025の概要

日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市「第99回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2025」、暮らし方から住まいをデザインするリノベーションとデザイン・ものづくりの見本市「第17回LIFE×DESIGN」、トータルインテリアの国際見本市「LIVING & DESIGN2025」、新しいフードマーケットを切り拓く、プレミアムフードの見本市「第37回グルメショー春2025」の4展が同時開幕しました。

東3ホールでは、『日本茶AWARD 2024受賞者展示』を行っております!

消費者の望む飲用場面で最適な茶を探すことが出来る受賞茶をご用意し、お茶の持つ可能性を、国内外のバイヤー様に向けて発信いたします。

東6ホールでは、『旅をスマートでチルに!トラベル&リゾートグッズ』を開催中!

旅の目的や楽しみ方が多様化してきた昨今、人それぞれに合わせた利便性と効率性、何より楽しさを向上させてくれるトラベルアイテムを東6ホールのイベント会場に集めました。

その他のエリアでも、見どころ満載の新製品やイベントが盛り沢山です。

いずれもお見逃しのないよう、ご注意ください。

また、会期中は、りんかい線の国際展示場駅前ロータリーからギフト・ショー会場を結ぶ無料送迎バスを運行します。降車場を南1ホールに設置し、到着後は南3ホールで無料会場巡回シャトルに乗り換えることで、東展示棟(発着は東6ホール)への移動も可能です。

2025年も魅力溢れる企業が多数出展します!

最新トレンドや誰もが欲しくなる新商品が目白押しの東京ギフト・ショーへ、ぜひご来場ください。

見どころ

「インバウンド」から「推し活」、「アニマル雑貨」まで気になる雑貨が大集合!

『パーソナルギフト・マイルーム・マイグッズ』

人気のキャラクターグッズやデザイン・機能性に優れた文具、子供から大人までみんなが楽しめる知育玩具、手づくりホビー商材、記念日ギフト、ペットグッズ、小売サポート・ソリューションサービス、デジタル関連雑貨まで、新商品の仕入れからOEM、オリジナルグッズ制作、販促、コラボ、催事、POPUPなど幅広い商談が可能となっております。

特にここ近年増えてきている、海外旅行者向けのインバウンド商品や、若い世代を中心に圧倒的な支持を得ている「推し活グッズ」、「韓国アーティスト・キャラグッズ」などが注目です!最新のトレンド商品が集まる見逃せないエリアとなっておりますので、ぜひお越しください。

最強の「便利グッズ」や「防災グッズ」が集結!『生活雑貨ビレッジ』

いわゆる「生活必需品」の枠を超えて、アイデア・デザイン・機能性・エンターテインメント性など、魅力的な付加価値を持った日々の生活にゆとりを与えるアイテムが多数集まる商談エリア。料理の手間を省けるキッチングッズや汚れが劇的に落ちるおそうじ・洗たくグッズ、毎年の暑い夏を乗り切るための対策グッズや防災・防犯などの備えプロダクトなど、普段の暮らしに便利さをプラスしたり、新たなライフハックを提案する注目アイテムが多数出品される出展ゾーンです。ぜひご来場ください。

“楽”で”楽しい”旅をアレンジするトラベルグッズが集結!

イベント『旅をスマートでチルに!トラベル&リゾートグッズ』

物価高や円安の影響もあり、旅のトレンドは「コスパ」・「タイパ」志向。今回はギフト・ショー会場中の服飾雑貨や生活雑貨、美容・健康用品などの中から、パッキング・移動・身支度をスマートで快適に、自分らしくアップデートするトラベルアイテムを当展示イベントにて集中的に紹介します!また、トラベルグッズについての特別コンテンツが読める「バイヤーズガイドブック」やビジネスガイド社発行の「ぎふとPREMIUM」2024年8月号、11月号を別途書籍販売コーナーにてお求めいただけます。

ハイセンスなデザインプロダクトが大集結!『アクティブデザイン&クラフトフェア』

「ACTIVE DESIGN&CRAFT FAIR」が南1・2ホールに登場。売り場の差別化に欠かせない、ハイセンスなデザインや日本の伝統の技を持つブランド・企業が大集結!今回も初のお披露目となる新商品や作り手の思いとストーリー性があふれる工芸品などバラエティ豊かなラインナップ。仕入れ・商品・開発・デザイン依頼・OEM・ポップアップなど様々な案件の商談が可能です。

クリエイターとデザインの登竜門 ~ACTIVE CREATORS~

『ACTIVE CREATORS』はディレクターに山田遊氏(株式会社メソッド)、塚本太朗氏(リドルデザインバンク)、金谷勉氏(CEMENT PRODUCE DESIGN)を迎え、新進気鋭の若手クリエイターやデザイナーと商談できる場として人気のエリア。今回は審査を通過した合計48組のクリエイターとデザイナーが、モダンな伝統工芸品やキッズ向けの新商品、デザイン性の高いライフスタイル・インテリア商品を紹介。国内産地品にも大集結!幅広いカテゴリーでデザインや技術を兼ね備えた商品が集まった本エリアをお見逃しなく!

空間づくりのヒントが満載!『商店建築LOUNGE』

2023年9月からLIVING&DESIGN特別コラボレーション企画として開催される「商店建築LOUNGE」は、誌面での人気企画をリアルの場で具体化する企画となっています。空間づくりのヒントや最新トレンド、建築・設計・デザインの第一人者によるセミナーやインテリアメーカーによるプレゼンテーションなど、多彩な内容を提供します。家具をはじめとする新作のデザインプロダクトを大公開。見どころ満載です。

第37回グルメショー春2025

「つくり手の想いがつなぐ、おいしさと思いやりのバトン」をテーマに、東京ビッグサイト東展示棟東3ホールで盛大に開催いたします。今回は生産者にフューチャーし、そこにある想いやバックストーリーをしっかり伝え、大切に消費していただく、作り手・売り手・使い手の好循環な関係性の創出が一つの狙いです。品質・ライフスタイル志向に対応したプレミアムフードの数々を、ぜひ会場でご体感ください。

地元の優れた美味しいものが集まる!連携ブースのご紹介

豊かな自然を育み、個性豊かな地域資源を持つ群馬県と三重県の市町村商工会が連携し、合同出展をいたします。

「いいもの」「プレミアム」を合言葉に、地元で愛される逸品や、新たに開発された魅力的な商品が多数集まる貴重な機会です。余すことなく地元の魅力を体感いただける群馬県・三重県ブースにぜひご注目の上ご来場ください!

開催時期

2025年2月12日(水)~14日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展社の業種

- アクティブデザイン&ハイクオリティグッズ

- ホームファニシング&デコラティブ

- フラワーグリーン・園芸用品、アート

- ファンシー&ホビー

- ステーショナリー

- ウォッチ&クロック

- おしゃれ雑貨

- アクセサリー

- コスメティック・ビューティ(美容用品)・香りの商品

- テーブルウェア

- 布製品

- アパレルファッ ション

- パーティー&ラッピンググッズ

- キッチンウェア&ユーテンシル

- カットラリー&ツール

- フロア&バスまわり

- ペットグッズ

- メモリアル&ブライダルグッズ

- アウトドア用品

- スポーツ&プレイング・グッズ(遊戯グッズ)

- コレクターズアイテム

- IT関連&エンターテインメントグッズ

- 欧米インポートグッズ

- ベビー&キッズギフト

- キャラクター・デザイン

- ミュージアムグッズ

- 観光物産品

- 福祉・介護用品

- 防災・非常用品

- 小売店向け販売支援・経営支援関連商品その他ハイクオリティ・ギフトアイテム。

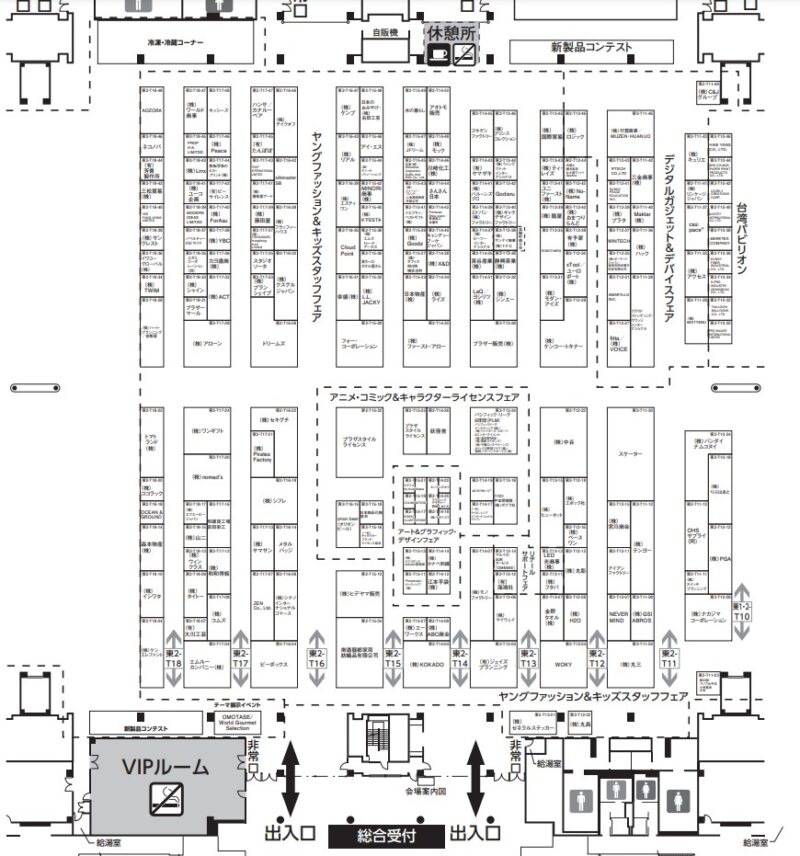

東京ビッグサイトの小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

ビジネスガイド社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.giftshow.co.jp/tigs/

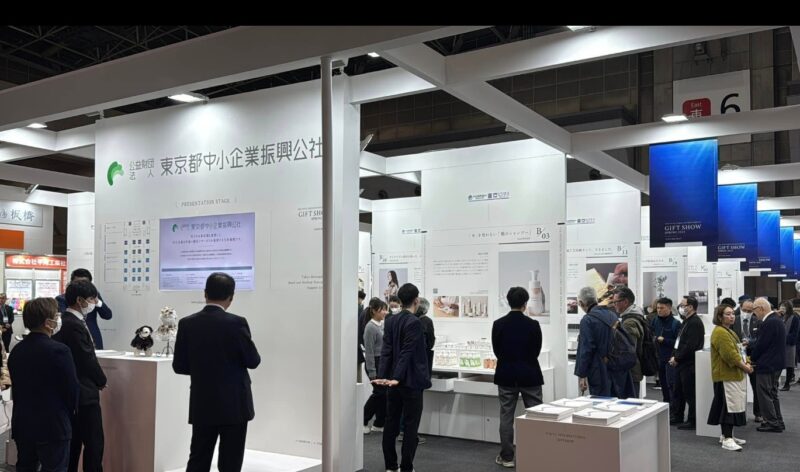

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

東京インターナショナルギフトショー春、LIFE×DESIGN、グルメ&ダイニングスタイルショー春、LIVING & DESIGN2023

東京インターナショナルギフトショー春、LIFE×DESIGN、グルメ&ダイニングスタイルショー春、LIVING & DESIGN2024

東京インターナショナルギフトショー春2022

東京インターナショナルギフトショー春2011

展示会の専門家 清永の視点

全国から感度の高いバイヤーが多数来場する良質な展示会。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

幕張メッセで開催されたスーパーマーケットトレードショー(SMTS)2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

スーパーマーケットトレードショー(SMTS)2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

スーパーマーケットトレードショー(SMTS)2025の概要

一般社団法人全国スーパーマーケット協会[東京都千代田区/会長:横山 清((株)アークス 代表取締役会長・CEO)]は、2025 年 2 月 12 日(水)から 14 日(金)まで千葉市・幕張メッセ全館(1~11 ホール)において、スーパーマーケットを中心とする食品流通業界に最新情報を発信する商談展示会「第 59 回スーパーマーケット・トレードショー2025(略称:SMTS2025)」[実行委員長:横山 清]を開催いたします。

主催者企画「食のトレンドゾーン」では、時短ニーズの高まりから今注目のカテゴリー「タイパ×食」、「たんぱく質×食」ゾーンを新設。前回好評だった「冷凍×食」、「インバウンド×食」のトレンドテーマと共に、来場者に最新のトレンド情報と商品・サービスを紹介します。「SMTS・DTS セミナーステージ」では開会式、各種表彰式、当協会会長 横山清による「SMTS スピークス」の他、「タイパ」「食品ロジ」「カスハラ」「品質改善成果発表大会」「スーパーマーケット白書」「インバウンド」など、注目のテーマを題材にした各種セミナーを実施します(リアル開催のみ、オンライン配信はございません)。その他、日本産食品に関心を持つ海外バイヤーを会場に招聘してのビジネスマッチング「ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS2025」等を実施いたします。

本展示会は、出展者数 2,237 社・団体、3,611 小間の規模で開催いたします。今回も全国各地から自治体や地方金融機関などの取りまとめを中心に、47 都道府県から 1,400 社以上の地域産品メーカーが出展。海外からも 15 か国、103 社・団体、140 小間が参加します。

スーパーマーケットを中心とする食品流通業、および日本の食産業の発展に貢献することを目的に開催する本商談展示会への皆様のご来場をお待ちしています。

主催者企画

食のトレンドゾーン [4・5 ホール]

時短ニーズの高まりから今注目のカテゴリー「タイパ×食」を新設。同じく新設の「たんぱく質×食」、前回好評だった「冷凍×食」、「インバウンド×食」の計 4 つのトレンドテーマのもとに集まった最新のトレンド情報と商品・サービスを来場者に紹介します。また「タイパ×食」「インバウンド×食」の 2 テーマではゾーン内に主催者企画展示コーナーを設ける他、SMTS・DTS セミナーステージにて特別セミナーを開催します。

・「タイパ×食」:タイパに関する食品・情報・技術・サービス(14 社・団体、43 小間)・「たんぱく質×食」:冷凍に関する食品・情報・技術・サービス(2 社・団体、10 小間)・「冷凍×食」:冷凍に関する食品・情報・技術・サービス(38 社・団体、101 小間)・「インバウンド×食」:インバウンドに関する食品・情報・技術・サービス(8 社・団体、19 小間)

ジェトロ食品輸出商談会 at SMTS2025 [国際会議場]

日本産食品に関心を持つ 9 か国・11 名の海外バイヤーを会場に招聘。出展者に海外販路開拓の場を提供します。2/12・13 の 2 日間で約 130 商談を実施予定。(主催:(独)日本貿易振興機構)

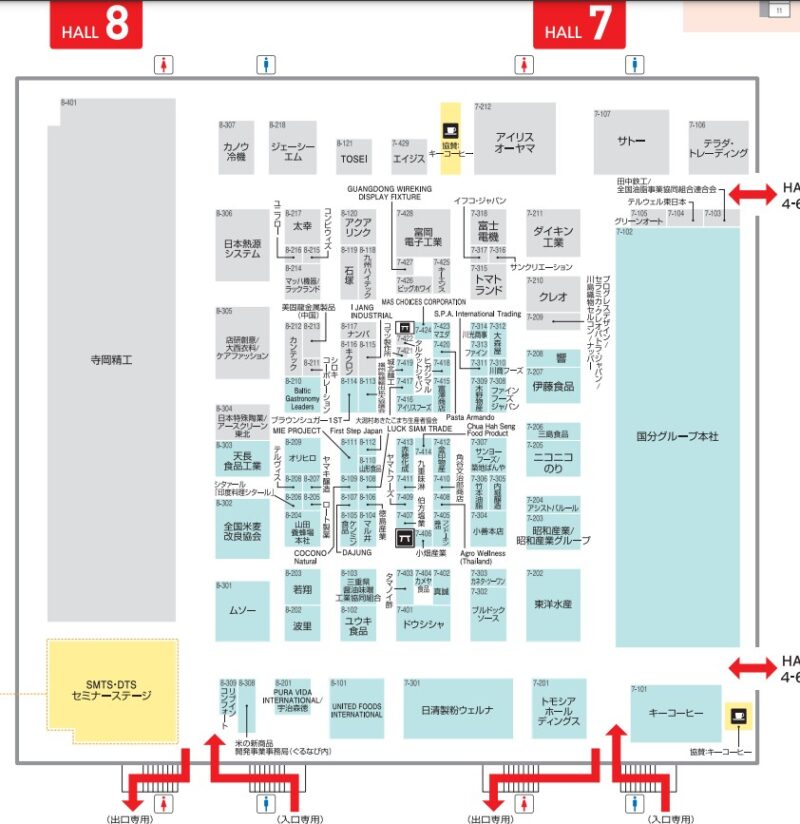

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

(一社)全国スーパーマーケット協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.smts.jp/jp/index.html

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

スーパーマーケットトレードショー(SMTS)2024

スーパーマーケットトレードショー(SMTS)2023

スーパーマーケットトレードショー(SMTS)2022

展示会の専門家 清永の視点

全国からスーパーマーケット関連の来場者が多数来場する良質な展示会。

全国の自治体からの共同出展も多い。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

パシフィコ横浜で開催された震災対策技術展2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

震災対策技術展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

震災対策技術展2025の概要

近い将来、高い確率で発生が予測されている南海トラフ地震や首都直下地 震発災時に甚大な被害が想定されていること、また全国各地で気象災害が多発していることから、「震災対策技術展」を通じて、地震・自然災害対策に関する様々な情報を提供することにより、防災意識向上を図り、災害に強い地域・社会を実現するために開催しています。災害分野でのPRや販路拡大を検討する企業の皆さまの「震災対策技術展」ご出展・ご来場を心よりお待ちしております。

日時

2025年2月5日(木)~7日(金)

会場

パシフィコ横浜

出展対象

●地震対策

耐震・制震・免震技術・製品/耐震用配管・継手/地震計・緊急地震速報/災害トイレ/非常食/発電機/テント・シェルター/浄水器/通信・情報システム/安否確認システム/家具転倒防止製品/防災グッズ、等

- ●津波対策

シェルター/ハザードマップ/救命ボート/予測システム、等

●水害対策

河川水位測定センサー/止水版/ポンプ/洪水対策技術、等

●土砂災害対策

土砂・落石探知システム/GIS/雨量計/対策技術・工法、等

●落雷対策

避雷器/コンピューターバックアップシステム/雷防護製品、等

●突風・竜巻対策

気象監視技術/解析システム/警報システム/飛散防止フィルム、等

●火山対策

BCP/観測システム・機器/風速・風向計/低周波測定器、等

来場対象

- ●中央省庁・地方自治体

都道府県/市町村/消防/防衛/警察、等

●交通機関・ライフライン機関

電気/水道/ガス/通信/鉄道、等

●教育・研究機関

大学/教育・研究機関、等

●各種施設

病院・医療機関/介護施設/公共・商業・遊戯施設、等

●建築関係

建設コンサルタント/建設・設計事務所/住宅施工会社、等

●防災関連企業

防災メーカー/販売代理店/商社、等

●一般企業

ビル管理・警備会社/百貨店/ホームセンター/マンション管理/不動産、等

●協会・団体・組合/報道

自主防災組織/防災関連組合・協会/報道機関、等

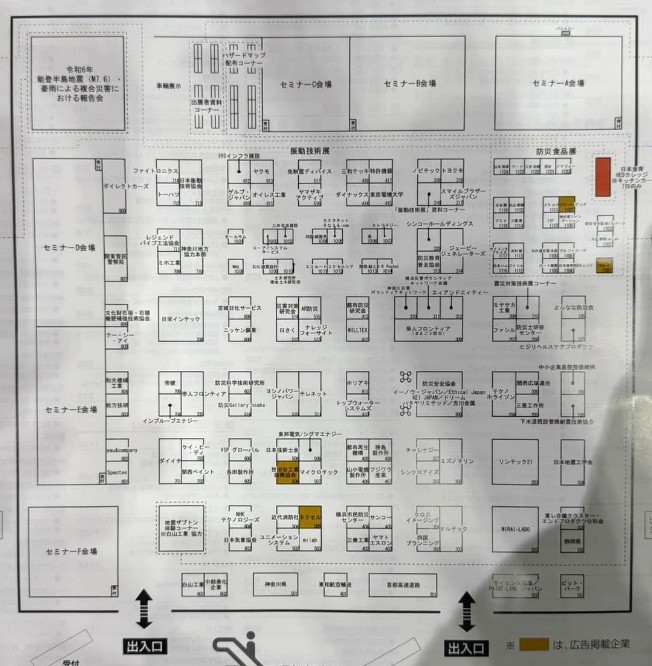

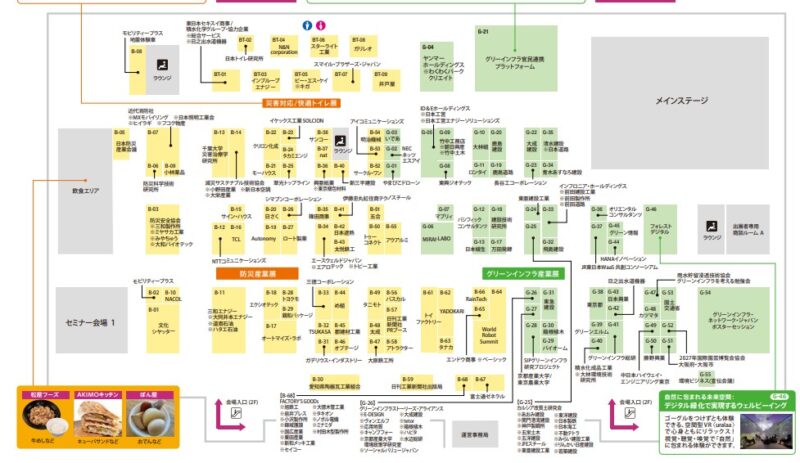

会場小間割り

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

「震災対策技術展」横浜 実行委員会

運営

- 「震災対策技術展」横浜 事務局

- エグジビションテクノロジーズ 株式会社

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.shinsaiexpo.com/

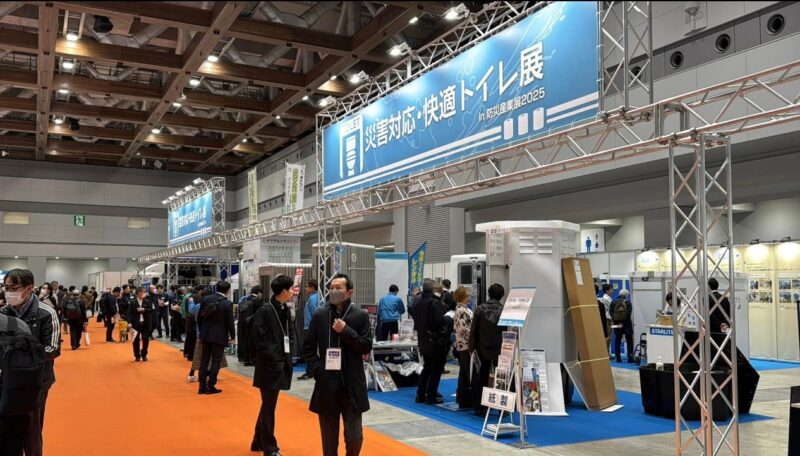

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

震災対策技術展2024

震災対策技術展2023

展示会の専門家 清永の視点

全国から、経営者、技術者、開発者が多数来場する良質な展示会。

防災意識の高まりもあり盛況感がある、

欲を言えば、ブースパラペットに単に社名だけを書いている会社が多く

非常にもったいない。

ブースキャッチコピー3つの要素

にもとづき、シンプルに短い言葉で伝えることが重要。

※キャッチコピーのつくり方は、

「ブースキャッチコピー3つの鉄則」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

パシフィコ横浜で開催されたテクニカルショウヨコハマ2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

テクニカルショウヨコハマ2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

テクニカルショウヨコハマ2025の概要

テクニカルショウヨコハマは、神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合見本市です。横浜を舞台に過去41回の開催の歴史があり、地域に根ざした見本市として評価されております。素材・部品・研究開発・製造及び福祉・環境問題と言ったハードとソフトの総合的な工業見本市として首都圏に確固たる地位を築いている展示会です。

令和6年2月7日(水)~9日(金)の3日間、パシフィコ横浜で首都圏最大級の工業技術・製品総合見本市「テクニカルショウヨコハマ2024」を開催します。

第45回目を迎える今回は、807社・団体が出展し、小間数653とコロナ禍以降、最大規模となります。注目コーナーが多数ございますので、ぜひお越しください。

主なみどころ

横浜ゾーン(「横浜ものづくりゾーン」「AI・IoTゾーン」)イメージ

(1) 横浜ものづくりゾーン

「テクニカルショウヨコハマ 2024」内に「横浜ものづくりゾーン」を設置し、横浜の「ものづくり」をけん引する企業・グループの技術や製品を紹介・展示します。

また、新たな取引先の開拓や新しい技術の情報収集等、来場者のニーズにお応えします。

■出展者数 73社・団体(予定)

■横浜ものづくりゾーンの特徴

・会場内最大規模のエリアです。横浜市内中小企業の多様な技術・製品を展示します。

・会期中は経験豊富なセールスサポートスタッフが常駐し、来場者のニーズをお伺いし、マッチ

する出展者へとつなぎます。

・区役所や工業会とも連携して様々なブースが出展し、横浜の地域の魅力も体感できる展示と

なっています。

【ブース構成】(予定)

○メイドインつづき 25社

○LINKAI横浜金沢 10社

○港北オープンファクトリー 3社

○販路開拓認定企業 4社

○横浜青年経営者会 10社

○一般企業(個別応募企業)19社

○行政ブース2団体

(2) AI・IoTゾーン

「AI・IoTゾーン」では、AIやIoT 等の先端技術を活用したビジネス創出を目指す企業・団体が、生産性向上に寄与する製品・サービス等に関する展示を行います。

■出展者数 25社・団体(予定)

■AI・IoTゾーンの特徴

・AIによるデータ分析・危険予知といったサービス、IoT製品を使った業務効率化や製造現場の

見える化など、主に中小製造業の現場で活用できるAIやIoTの製品・サービス等をご紹介しま

す。

・生産性向上等でお悩みの方や新たなAIやIoTのサービス・製品等の開発にあたりパートナー企

業をお探しの方は、ぜひ当ゾーンまでお越しください。

開催時期

2025年2月5日(水)~7日(金)

会場

パシフィコ横浜

出展製品の例

- ロボット

- IoT

- 加工技術

- 機器・装置・製品

- 研究開発

- ビジネス支援

来場者属性

◆機器・製品購入に関する立場

・決定権はないが関与している 43.0%

・決定権を持っている 29.8%

・関与していない 27.2%

◆役職別

・一般社員・職員 23.7%

・経営者 17.1%

・課長クラス 16.1%

・部長クラス 15.0%

・主任・係長クラス 12.2%

・役員クラス 8.0%

・その他 7.9%

◆職種別

・営業・販売 33.9%

・経営・管理 22.9%

・研究・開発 11.4%

・生産・技術 9.1%

・その他 7.5%

・企画・宣伝 3.6%

・購買・調達 2.9%

・設計 2.8%

・事務 2.7%

・情報・システム 1.6%

・総務・人事・経理 1.6%

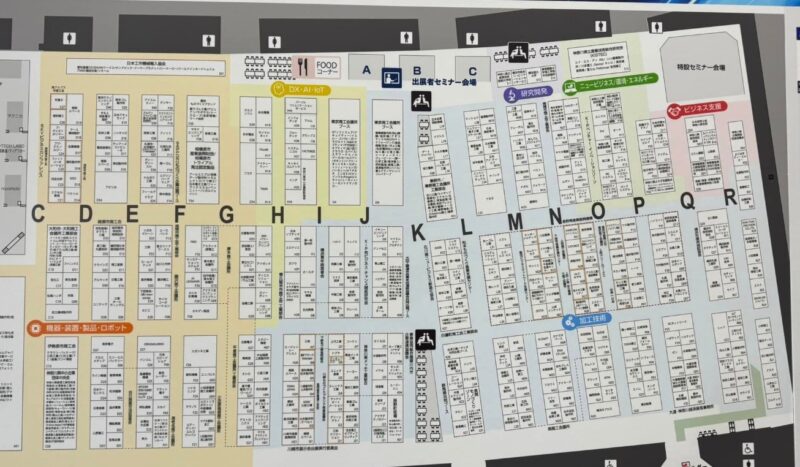

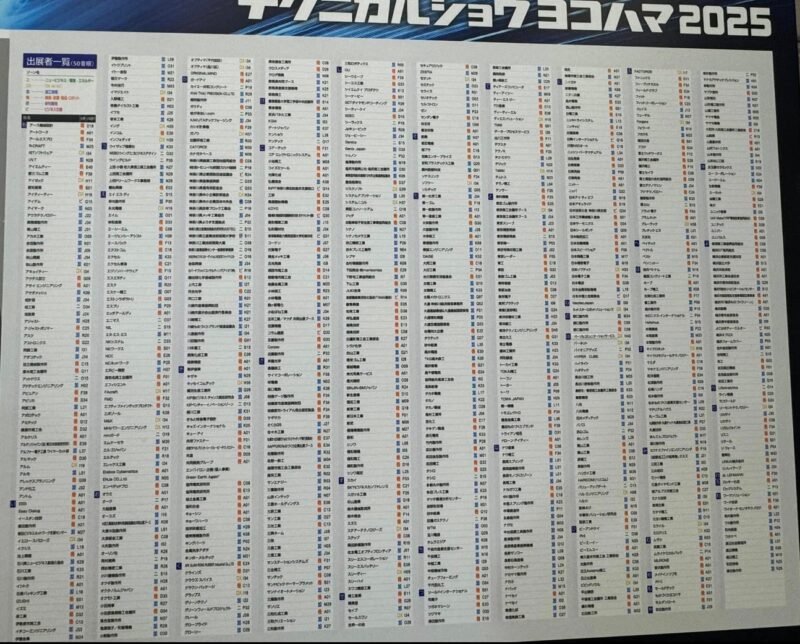

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催者

- 公益財団法人神奈川産業振興センター

- 一般社団法人横浜市工業会連合会

- 神奈川県

- 横浜市

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://www.tech-yokohama.jp/

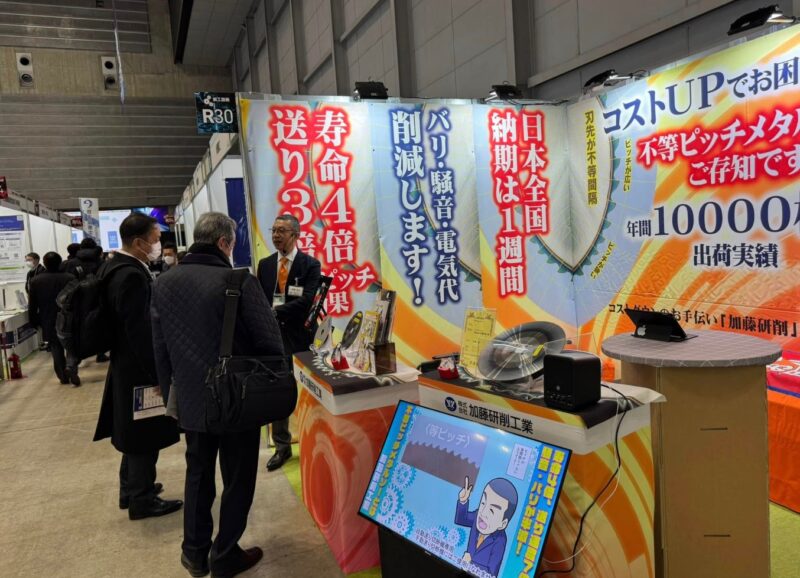

会場の様子(写真)

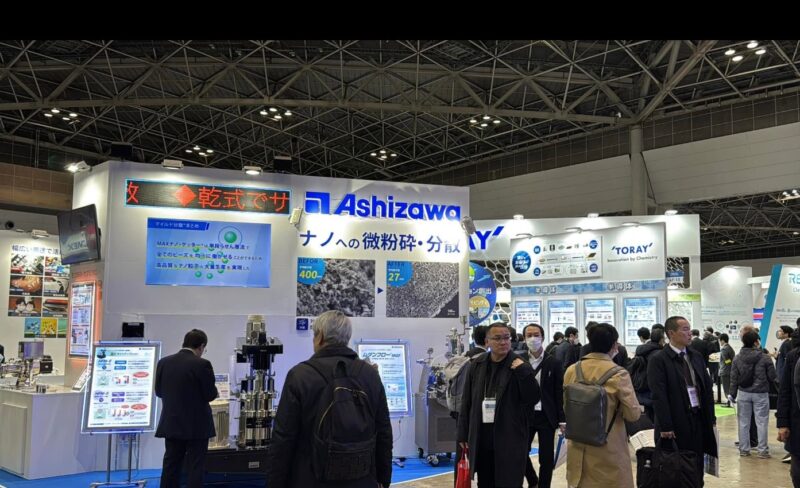

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

テクニカルショウヨコハマ2024

テクニカルショウヨコハマ2023

テクニカルショウヨコハマ

展示会の専門家 清永の視点

経営者、技術者、設計者が多数集まる首都圏最大級の工業製品の良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

防災産業展、グリーンインフラ産業展、宇宙産業展(ISIEX)、G空間EXPO2025の概要

概要は以下の通りです。

- 防災産業展

2011年に起きた東日本大震災を機に自然災害を完全に防ぐのではなく、レジリエンス(強靭性)をたかめていくことに 潮流が変化しています。また、近年では日本各地で大規模な水害が発生しており、社会問題となっています。

そこで本展示会は、今後起こりうる身近な災害にフォーカスし、防災・減災における欠かすことのできない、防災製品や 情報システムをはじめ、ロボット・ドローンなど最新の防災製品を展示公開します。 - グリーンインフラ産業展

グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において、自然環境が有する多様な機能を活用し、持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組です。2030年までの国際社会共通の目標であるSDGsの達成、気候変動を抑えるカーボンニュートラルの実現、自然から得た資源を有効活用する循環型社会の構築、長年培われてきた生物多様性の保全など、様々な観点から注目を集めています。

本展示会では、グリーンインフラ関連の製品や要素技術、ソリューション、先行事例等を幅広く紹介いたします。 - 国際宇宙産業展

急速な規模拡大を続ける宇宙関連市場において、宇宙開発事業や月面開発事業に特化したロボットや製品、ロケット開発・製造や打上げインフラ、衛星活用事業や地上での宇宙関連サービスなどを集結させた、宇宙ビジネス単独としては日本最大級の規模で開催する産業展示会です。 - G空間EXPO

「G空間(情報)」とは、将来が期待される重要科学分野の一つである「地理空間情報技術(=Geospatial Technology)の頭文字のGを用いた、「地理空間(情報)」の愛称です。

G空間EXPOは、地理空間情報高度活用社会(G空間社会)の実現へ向けて、産学官が連携し、地理空間情報と衛星測位の利活用を推進する場として開催される4つのイベントの総称です。

開催時期

2025年1月29日(水)~31日(金)

会場

東京ビッグサイト

主催

日刊工業新聞社

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

スマートファクトリー、防災産業展、グリーンインフラ産業展、国際宇宙産業展2024

防災産業展・国際宇宙産業展・グリーンインフラ産業展・KOKOKARA FAIR2023

展示会の専門家 清永の視点

全国から感度の高い技術者、設計者、研究者などが多数来場する良質な展示会。

欲を言えば、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたnano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech2025の概要

概要は以下の通りです。

- nano tech

国内外のナノテクノロジー技術を集めた世界最大の展示会として、研究開発の事業化とイノベーション共創を実現する。 - MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM

IoTビジネスを加速するセンシング×ネットワークの最新テクノロジーが一堂に。車載・自動運転、ビッグデータ、AI、ロボット、健康・医療、環境・エネルギーの分野にわたり、次世代センサーに向けた要素技術が集結します。産学官・異分野融合のマッチングを加速させ、研究・開発/製造・設計者との質の高い商談を実現します。

tctJAPAN

3Dプリンティング・アディティブマニュファクチャリング(AM)技術に特化した展示会・カンファレンスです。

AM技術に関する最先端の製品・テクノロジーの発信とAM技術活用に関心の高いデザイン・試作・開発・生産などに携わる参加者との商談・ネットワーキングの場を創出し、ビジネスマッチングを加速させます。

先端表面技術展

表面・界面を精緻に「診る」・「測る」ための分析技術、新しい機能を「創り出す」ための機能性表面・界面の専門展。

表面技術要素展表面処理・表面改質・表面硬化などの各種表面技術と最先端表面処理ニーズを持った幅広い産業分野とのマッチングのための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

DER Microgrid

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム

脱炭素化の求められる省エネ、再エネ、エネマネ、デジタル化の最新技術革新を知るための展示会。

地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラムの総称として、脱炭素・エネルギーイノベーション総合展という。

InterAqua

持続可能な企業活動を支える水ビジネスの展示会。カーボンニュートラルやSDGsへの対応、設備機器の維持管理やそのコスト削減方法など、水に関わる課題を解決する製品が集結している。

Convertech

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

機能性材料展

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

グリーンマテリアル

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

JFlex

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

3DECO tech

R&D、製品開発・生産管理の方のための展示会。みて、さわって、感じるをテーマに、モノを起点にあたらしい加工やデバイスの最新動向がわかる。

開催時期

2025年1月29日(水)~31日(金)

会場

東京ビッグサイト

小間割り

小間割り図面は以下の通りです。

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

また、せっかくブースで引き付けても、内気な人が多いせいか、

接客で損をしているブースが非常に多い。

ブース前に壁のように立ってブースの中を見えなくするのは絶対にNG。

ブースを遠目から見るように立ち、自分とブースの間のスペースに来場者を通すようにすることが重要。

詳細は、「即実践!マル秘テクニック」をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

新素材・加工技術・3Dプリンタの展示会:コンバーテック、新機能性材料展、ナノテク2024

nano tech、MEMS SENSING&NRTWORK SYSTEM、tctJAPAN、先端表面技術展、表面技術要素展、地球環境とエネルギーの調和展、DER Microgrid、再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム、InterAqua、Convertech、機能性材料展、グリーンマテリアル、JFlex、3DECO tech

nano tech2022_国際ナノテクノロジー総合展・技術会議

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果の出出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催された国際ホテル・レストランショー、フード・ケータリングショー・厨房設備機器展2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

国際ホテル・レストランショー、フード・ケータリングショー・厨房設備機器展2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

国際ホテル・レストランショー、フード・ケータリングショー・厨房設備機器展2025の概要

一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)は、2025 年 2 年 4 日(火)~7 日(金)の 4日間、東京ビッグサイト(東京都江東区有明)にてサービス・フードビジネスに向けた国内最大級の商談専門展示会「HCJ2025(エイチシージェイ 2025)」)を開催します。

2024 年、訪日外国旅行者数は、コロナ前 2019 年の最高値を上回る数値となりました。

(※引用 JNTO プレスリリース:2019 年:3,188 万人→2024 年 11 月(11 カ月間):3,338 万人)

政府が、観光立国を目指し、様々な取り組みが、功を奏している一方、宿泊・外食など、サービス・フードビジネス業界においては、深刻な人手不足、生産性、高い離職率、薄利など、様々な課題が山積しています。

政府による観光立国を目指した施策による追い風に、サービス産業がしっかりと応え、観光地として、選ばれる日本となることを目的し、開催します。HCJ2025 では「人手不足解消、おもてなし革新」をテーマとし、850 社・2,300ブースが集結。最新の商材によるビジネスマッチング、示唆に富んだセミナーコンテンツなど、ヒト・モノ・情報の交流を通じ、業界の課題解決・革新に寄与します。

開催時期

2025年2月4日(火)~7日(金)

会場

東京ビッグサイト

出展社の業種

- 厨房・設備機器

- 調理機器・器具

- 業務用食材・飲料

- カフェ・ベーカリー

- ナチュラルフード

- テーブルウェア(食器カトラリー)

- 客室備品(寝具。額照明設備他)

- クリンネス・HACCP対応衛生関連設備・備品

- ITシステム(予約システム WEBサービス他)

- 働き方改革支援ツール

- 内装材、外装材

- 温浴関連設備・備品

来場者属性

- シティホテル・ビジネスホテル

- リゾートホテル

- 旅館

- カプセルホテル

- ペンション

- 外食

- 給食

- 中食

- 小売

- ディベロッパー

- 設計、設備

- 温浴施設、スパ

- 官公庁

- 自治体

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

一般社団法人日本能率協会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://jma-hcj.com/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

過去のレポート(定点観測用)

過去のレポートは以下の通りです。定点観測などにお役立てください。

国際ホテル・レストランショー・フード・ケータリングショー・厨房設備機器展(HCJ)2024

国際ホテル・レストランショー・フード・ケータリングショー・厨房設備機器展(HCJ)2023

HCJ(国際ホテル・レストランショー)2022

国際ホテル・レストランショー(HCJ)2021【コロナ後】

展示会の専門家 清永の視点

全国から、ホテル・レストラン関連の来場者が多数集まる良質な展示会。

その製品が来場者にとって

どう役に立つのかを伝えることが重要なので、

ブース前でミニセミナーを行うことが有効。

※ブース前で行うミニセミナーについては、

「ブース前ミニセミナーの鉄則」をご覧ください。

さらに、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

東京ビッグサイトで開催されたバックオフィス World、マーケティング・セールス World 2025 東京春という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

バックオフィス World、マーケティング・セールス World 2025 東京春の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

バックオフィス World、マーケティング・セールス World 2025 東京春の概要

バックオフィスWorld

人事・経理・総務・法務向けのサービス・ソリューションが一堂に集うバックオフィス向けの総合展です

本展では、バックオフィス業務の効率化・生産性向上をしたい企業の人事・経理・総務・法務などバックオフィス部門が、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

AIをはじめとした最新のサービス、ソリューションが一堂に集う展示会で、経営・業務の潜在的な課題を発見・解決しませんか?

展示会場では青学・原監督、Quizknock伊沢拓司氏、Google元社長、元スタバなど著名人や業界キーマンによる聴講無料の特別講演を併催いたします。来場登録によりセミナー無料申込、ウェビナー視聴、出展製品資料ダウンロードなど様々な特典がございますので、来場登録の上、初回から日本最大級*300社が集まる当展示会にぜひご来場ください。

マーケティング・セールスWorld

マーケティング・営業などフロント部門向けのサービス・ソリューションが一堂に集う総合展です

本展では、業務の効率化・生産性向上をしたい企業のマーケティング・営業推進・営業・広告・販促・CS・CX・EC担当などが、最新の製品やサービスを比較検討したり、豪華講師陣によるセミナーで最新トレンドを学ぶことができます。

開催時期

2025年1月29日(水)~31日(金)

会場

東京ビッグサイト

会場小間割り

会場のレイアウトは以下の通りです。

主催者

バックオフィス World/マーケティング・セールス World 実行委員会

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

バックオフィスWorld

https://www.bizcrew.jp/expo/back-office-tokyo

マーケティング・セールスWorld

https://www.bizcrew.jp/expo/marketing-sales-tokyo

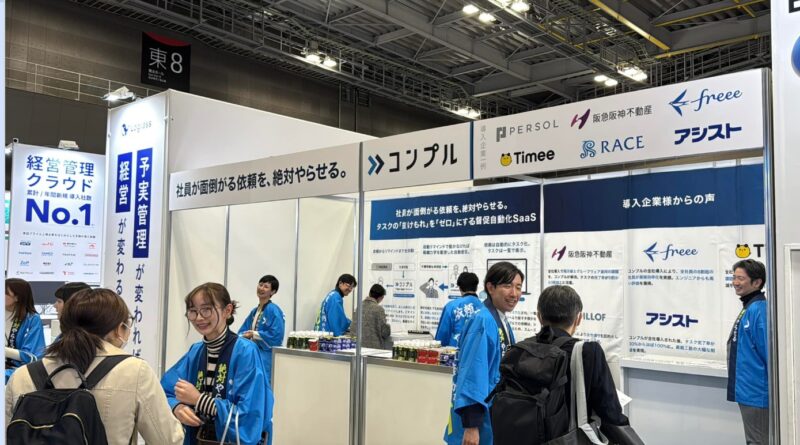

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

情報感度に敏感なビジネス客が多数訪れる良質な展示会。

あちこちのブースで積極的に商談が行われている。

来場登録で電子名刺を生成し、オンライン名刺交換を可能にしている。

さらに、名刺にデジタル的にメモ書きできる仕組みをつくり、

「展示会は記憶から記録へ」をキャッチコピーに来場者、出展者の利便性を高めている。

展示ブースを8件以上まわると、景品が当たるガチャを引くことができる。

欲を言うと、ブースで対話し、名刺交換してそれだけ終わっているブースが多くもったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

こんにちは!展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

マイドーム大阪で開催されたオーダーグッズビジネスショー 2025という展示会を取材したレポートをお伝えします。

展示会場の様子がわかる動画

オーダーグッズビジネスショー 2025の会場の様子を撮影しています。現場の雰囲気を感じていただけると思います。ぜひご覧ください。

オーダーグッズビジネスショー 2025の概要

印刷、印章、文具、DPE……日本の小売業は社会変化と製造機器の進歩によってボーダーレス化が進んでいます。文具だけ、名刺だけといった旧態依然の専門店から脱皮して、より多角的な業態に進化しなければ生き残れません。 近年は「自分だけの」「他にはない」という消費者のオリジナル志向が強まり、小ロットでオリジナリティのあるグッズの需要はますます増えると予想されます。

つまり、従来の印章店、印刷店、DPE店などが名入れ加工やメモリアルグッズ、ウエアプリント、合いカギなどを多角的に扱う「オーダーグッズビジネスショップ」へ進化することは、生き残り策であると同時にビジネスチャンスなのです。

1981年に産声を上げたこの展示会は当初「印章フェア」という印章専門見本市でしたが、2001年には「オーダーグッズビジネスショー」を展示会名に冠し、印刷、看板、レーザー加工、写真グッズまで広くカバーした加工ビジネス全般の見本市に、2009年には「ウエアプリントフェア」を同時開催してTシャツプリントや刺繍ビジネスも仲間に加えました。そして2013年からは展示会名称を「オーダーグッズビジネスショー」に統一し、さらに加工ビジネス全般とSPグッズを融合した多角的ビジネスを提案して参ります。

オーダーグッズビジネスショーでは、そうした加工ビジネスにまつわるメーカー、ディーラーの出展をいただき、来場者の皆様が新しいビジネスに出会う場、自社の事業を拡大するヒントに出会う場になることを目指しています。

開催時期

2025年1月22日(水)~23日(木)

会場

マイドーム大阪

入場対象者

全国のウエアプリント、印章、文具、軽印刷、DPE、スポーツ店、ビジネスコンビニ、レーザー加工、合いカギ、表札・プレート、ホームセンター、量販店、広告代理店、ウエアプリント関連、各種バイヤー、ブライダル、メモリアルグッズ関連業者、SP関連、クリエイター、デザイナー

主催者

主催、後援、協賛は以下の通りです。

主催

オーダーグッズビジネスショー実行委員会(株式会社 ゲンダイ出版内)

WEBサイト

WEBサイトは以下です。

https://ogbs.jp/

会場の様子(写真)

会場を写真撮影しました。現場の様子をご覧ください。

展示会の専門家 清永の視点

全国からノベルティ、販促品などに興味を持つビジネスマンや経営者が多数来場する良質な展示会。

欲を言うと、ブースで対話し、試食だけさせて終わっているブースが多く、とてももったいない。

特典企画を準備し、そこに誘導する流れをつくるだけで大きく成果が変わってくると思われる。

※行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

展示会で成果を出すコツを知りたい方へ

このセミナーに参加すると、

展示会で成果を出すノウハウを習得できます。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。