展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

前回のコラムで、

『自社ブースに人垣をつくるには、

来場者の「感情」を刺激することが重要だ』

と書きました。

今回は、この点について

さらに深掘りしていきますね。

ブースに立ち寄ってもらうために正論より大切なもの

ぼくたちは、ビジネスにおいては、

感情よりも理性を重視しがちです。

理性、正論を重視した結果、

・データ(実証、予測)

・ロジック

・比較

・メリット

・こうすべき

といった要素を重視したパンフレットやプレゼンが

ビジネスの現場にあふれています。

ビジネスの最前線である展示会場も

まさにこの状況です。

これらはもちろん重要です。

購入検討が佳境に入った段階では、

メリットや費用対効果を考えたいですし、

購入にあたって社内で決裁をとるための

稟議書はロジカルに書く必要があります。

でも・・・

展示会で、

「来場者がどのブースに立ち寄るか?」

については、実は、理性や正論が決定打にはなりません。

そうではなくて、

「あのブース、なんとなく惹きつけられるなぁ」

と思わせることこそが重要なのです。

そうです!

来場者の感情を刺激することによって

自社ブースに人垣をつくるのです。

来場者の感情を刺激した3つの事例

では、どうやれば、来場者の感情を刺激する

ブースをつくることができるのでしょうか?

その答えのひとつが、

ゲームやアトラクションなどの

楽しい体験を提供することです。

例えば、

英語学習アプリを訴求するブースでは、

アトラクションとして、ダーツを行いました。

そして、ダーツで高得点を出した来場者に、

自社の英語学習ノウハウの一端をまとめた

シートをプレゼントしたのです。

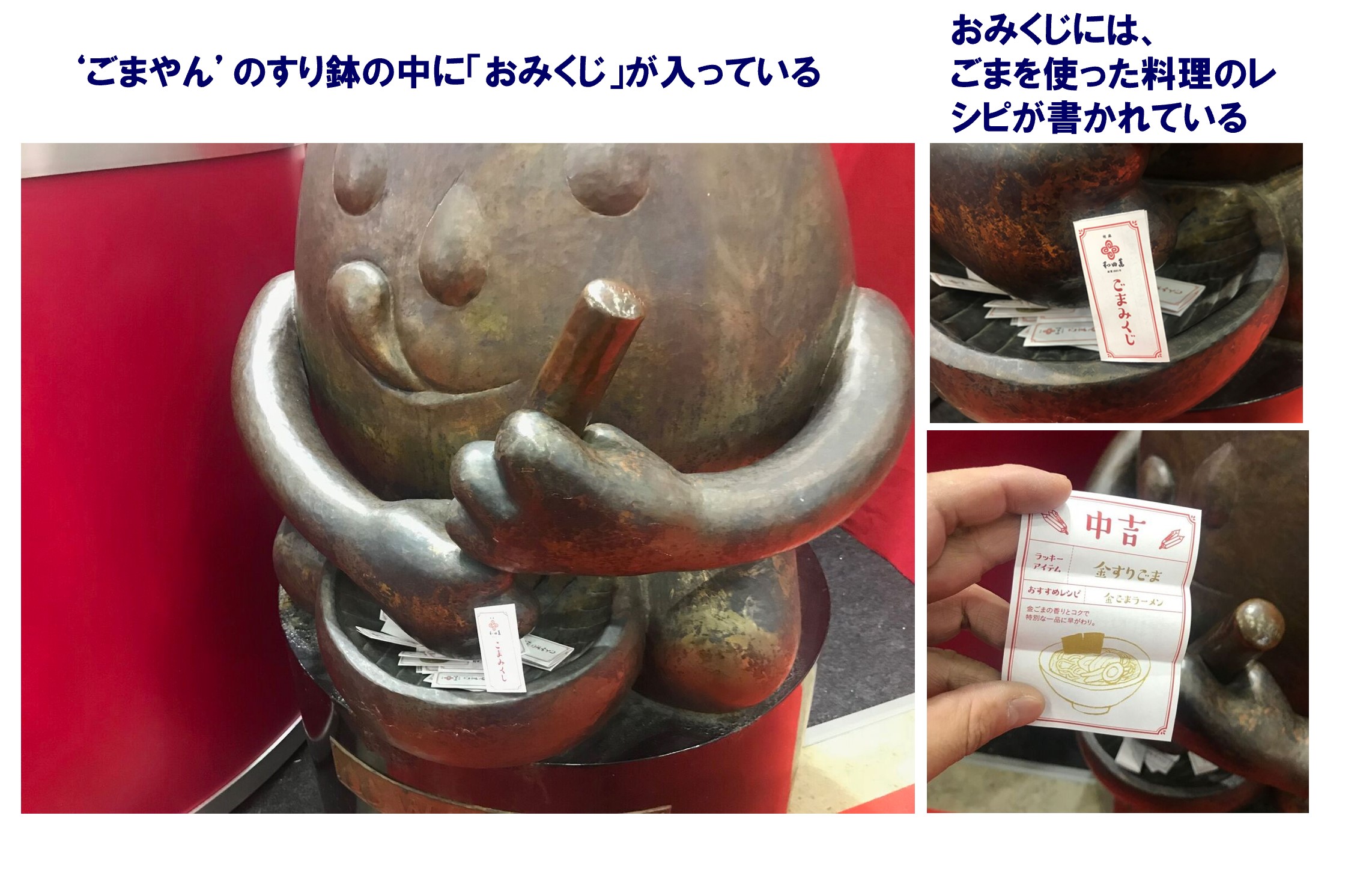

また、ごま屋さんでは、

来場者を楽しませるアトラクションとして、おみくじを使いました。

自社のキャラクター「ごまやん」が持つすり鉢の中に

おみくじを入れておき、来場者に引いてもらうように

したのです。

そのおみくじの裏面には、

自社のごま豆腐やごまアイスなど、

自社のごまを使った料理のレシピが掲載されています。

他にも、業務用昇降棚を訴求するブースでは、

脚立なしで上げ下ろしできる棚の上に、

抽選くじを置き、来場者さんに、棚を引っ張り下ろして、

くじをひいてもらいます。

当たりくじの場合は、

通常有料のスーパーのバックヤード診断を無料で行うのです。

体験・アトラクションを受注につなげる3つのポイントとは?

このような体験やアトラクションを効果的に行うポイントは、

3つあります。

1つ目は、来場者が身体を動かすような

体験型のアトラクションをつくることです。

展示会場の人込みの中を

練り歩き続けるのは来場者にとって

大きなストレスです。

そんな中、身体を動かさせてあげ、

リフレッシュさせてあげることで、

あなたの会社のブースを、

他のブースとは異なる好印象とともに

記憶してくれるようになります。

2つ目は、体験やアトラクションを

にぎやかに行うことです。

マイクで実況中継するのもよいですし、

高得点が出たときには、ハンドベルなどで

祝福の鐘を高らかに鳴らしましょう!

人は、にぎやかなところに集まります。

そして、人が集まれば、

その集まった人垣がさらに人を呼ぶのです。

3つ目は、単に体験やアトラクションを

提供するだけではなく、体験やアトラクションの

結果として、景品を用意するという点です。

その景品は、ただの粗品であってはいけません。

自社のノウハウがすぐれていることが

伝わるような、ノウハウシート、レシピ、診断などを

景品にするのです。

そうすることで、受注・成約までの動線が

スムーズに進むようになります。

いかがでしょうか?

ブースで楽しい体験やアトラクションを

行うことによって

ライバルのブースでなく、

来場者は、あなたの会社のブースに

立ち寄るようになります。

あなたの会社もぜひ試してみてください。

あなたの会社の展示会出展が成功することを

心から願っています。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会成功のために来場者になりきることの本当の意味

展示会営業(R)コンサルタントの 清永です。 先週、ある経営者さんから 「展示会で成果が出る秘訣をひとつだけ 挙げるとしたら何ですか?」 と聞かれました。 そこで、ぼくは、迷わず 「来場者になりきることです」 とお答えしました。 展示会で成果を出すポイントは たくさんあります。 でも、 ひとつだけ挙げるとしたら、 ズバリ、 「来場者になりきる」 ことだと断言できます。 あなたも来場者になりきってみてほしいのです。

あなたも展示会に来場者として行ったことがあるはず

あなたは、展示会に来場者として行ったことが ありますか? 「NO」の方は、 まず、どんな分野でもいいので、 来場者として展示会に参加してみてください。

多くの方は「YES」だと思います。 そんな方は、 その時の自分を思い出してみてほしいのです。

もしも自分が来場者なら

と考えてみてほしいのです。

見本市産業及び国際見本市会場の 運営組織の在り方等に関する調査報告書 (三菱UFJリサーチ&コンサルティング) によると、

「日本の展示会では、来場者は、 半日で、ざっと見ただけで 帰ってしまうことが多い」 と言っています。

お金と時間をかけても存在しないブースになってしまう

半日というと、6時間程度でしょうね?

この6時間を 自分が来場者ならどう使うだろうか? と考えるのです。

展示会場は、 多くの場合、 遠いところにあります。 行きと帰りで、 それぞれ1時間ずつ使うはずですね。

すると、あと残り4時間です。 この4時間を、あなたなら 来場者としてどう使うのでしょうか?

ここで考慮すべきなのは、 来場者には2種類いるということです。

ひとつは、自社や自分のためになる 情報を真剣に収集しに来ているタイプです。

そして、もうひとつのタイプは、 仕事の息抜きで、遊びにきている パターンです。

我々がお相手したいのは、言うまでもなく、 前者ですね。

前者のような 忙しい時間を割いて、真剣に情報収集しに来る人は、 多くの場合、事前にどのようなブースが出展されているかを WEBなどで確認するはずです。

そして、 「よし!このブースは見よう!」 とお目当てのブースを決めておくという行動を取ります。

人によってバラつきはあるでしょうが、 おそらく 5つくらいは、 自分が見るべきブースを あらかじめ特定するはずです。

この5ブースに 平均20分立ち寄るとすると 合計100分になりますね。

前述の通り、 来場者が展示会場にいる時間が4時間=240分だとすると、 そこから100分マイナスしますから 残りの時間は、わずか140分になります。

この140分を使って、 お目当ての5ブース以外のブースを見て回るのです。

1ブースあたり5分しか滞在しないとしても、 140分÷5分=28 ですから、

わずか28個のブースにしか立ち寄らない、 ということになります。

この28ブースに入らなければ、 あなたの会社が、いくら お金と時間をかけて出展していたとしても その来場者にとっては、

あなたの会社のブースは存在していないのと同じ、 なのです。

これが、 「来場者になりきって考えてみる」 ということです。

人は正論だけでは動かない

さて、では、どうすれば、 来場者にとっての28ブースに 自社のブースをノミネートさせることが できるのでしょうか?

そのための方法の一つは、 このコラムでも何度か取り上げた通り、 ブースキャッチコピーを練り上げることです。

これについては、前回、前々回のコラムを含めて すでに何度か取り上げました。

今回新たにお伝えしたいのは、もう一つの方法です。 もう一つの方法のポイントは、

「人は正論だけでは動かない」 という点です。

「正論」でないとすると、 何が来場者を動かすのでしょうか?

それは、 「感情」 です。 来場者の「感情」を刺激することで、 自社ブースに人垣をつくることができます。

少し長くなりました。 その具体的な方法は、また次回お伝えします。 楽しみにしておいてくださいね。

あなたの会社の展示会出展の成功を 心から応援しています。

本記事ではここまで、「展示会の出展者として成果を上げるために重要なこと」についてお伝えしてきました。一方で、「来場者として展示会に行き、情報収集をする際のコツを教えてほしい」という問合せも最近増えてきています。確かに、展示会に参加して情報収集する場合、考えなしに当日を迎えると何を見てよいかわからず、失敗に終わる可能性があります。特に新人や初めて展示会に参加する人が情報収集する場合は要注意です。

そこで、ここからは、展示会に参加して情報収集を成功させるコツをお伝えします。

展示会に参加して情報収集を成功させるポイントは、目的を明確にして、しっかり準備をした上で、展示会に行くことです。

本記事では、ここからは、展示会の情報収集を成功させるコツを7つ紹介します。実際の展示会に来場した時のご自分をイメージしながら、読み進めてみてください。

展示会の情報収集を成功させるコツ7選

展示会の情報収集を成功させるには、事前の準備から当日の動き方まで想定することが大切です。ここでは、情報収集のコツを7つ紹介します。

- 目的を確認する

- 事前情報から当日の動きを決めておく

- レポートの準備をしておく

- 事前に面談予約をする

- 事前に質問事項や自社の課題を明確にしておく

- 目星をつけたブースに絞って情報収集する

- ブースを比較できるように資料や写真を撮っておく

それぞれのコツを押さえ、実際に情報収集を行う際の参考にしてください。

1.目的を確認する

まず、展示会に参加して情報収集する目的を明確にしましょう。目的が明確でなければ、どのような情報を優先して集めるべきなのか定まらず、必要な情報を取るための動きができません。

展示会に参加して情報収集を行う目的は、主に次のようなものがあるでしょう。

- トレンドを把握するため

- 自社の課題に対する解決策を探すため

- 目当ての商品を試すため

仮に自社の課題を解決するための情報収集であれば、課題を解決できる可能性の高いブースに目星をつけておくべきです。トレンドの把握が目的であれば、会場全体を効率的に回る方法を考えるとよいでしょう。

目的によって当日の動きが大きく変わるので、事前に必ず確認しておきましょう。

2.事前情報から当日の動きを決めておく

展示会の情報収集は事前情報をもとに当日の動きや計画を立てておけば、効率的に必要な情報を集められます。展示会には多くのブースが出展しており、限りある時間で必要な情報を集めるための動きを練っておかなければなりません。

事前に参加するブースの目星をつけ、それぞれのブースで得たい情報をまとめておきましょう。効率的にブースを回れば、予定していなかったブースに参加する時間を作れるかもしれません。

展示会を効率的に回るにはコツがあります。「展示会の効果的な回り方とは?」の記事を参考にして、展示会の回り方を計画してみてください。

3.レポートの準備をしておく

展示会の情報収集する際は、必ずレポートの準備をしておきましょう。レポート作成を前提に情報収集に向かうことで、必要な情報をより深く得られます。

また、新人の場合は研修の一環としてレポートの提出を求められる可能性もあります。レポートのフォーマットをもとに、会場やブースの様子、必要な情報を詳しく埋めていきましょう。

展示会のレポート作成に使えるフォーマットを確認したい方は、「展示会のレポートの書き方を解説」で解説しています。ぜひ参考にしてください。

4.事前に面談予約をする

展示会に出展する企業の中には、事前に面談予約を受け付けている場合があります。展示会を効率的に回って情報収集するために、事前予約を活用して目当てのブースを押さえておきましょう。

事前予約をするメリットは、次の3つです。

- 目当てのブースの説明を確実に受けられる

- 予約したブースをもとに当日のタイムスケジュールを組める

- 予約ブースを起点に当日の順路を決められる

公式ウェブサイトやプレスリリース、展示会の公開情報を早めにチェックしておきましょう。

5.事前に質問事項や自社の課題を明確にしておく

展示会に参加する前には、必ず質問事項や自社の課題などを明確にしておきましょう。

展示会の情報収集の成果は、目的に応じてどのように質問をするのか、何の情報を収集するのかといった準備で決まります。

例えば、自社の課題が「業務効率を高めること」だとします。この場合は、業務効率化を図るためのサービスやツールを提供しているブースに参加し、具体的なメリットやスペック、導入事例などを質問するとよいでしょう。

課題と質問が決まっていなければ、自社にとって何が有益な情報なのか判断できません。事前に必ず明確にした上で展示会に参加しましょう。

6.目星をつけたブースに絞って情報収集する

展示会の情報収集では、目星をつけたブースに絞ることが重要です。なぜなら、自社にとって優先順位の低いブースに時間を割くと、本当に必要なブースに参加する時間が減るからです。

目星をつけたブースに参加する場合は、次の順番で質問やヒアリングを行いましょう。

- 展示内容についての概要を聞く

- 展示内容によって得られるメリットや効果を聞く

- サービスや商品の事例を把握する

- 自社の課題を解決するための方法や意見を聞く

このように深掘りをしていけば、有益で必要な情報を得やすいです。ヒアリングシートを自分で用意しておき、ブースごとにメモするとよいでしょう。

7.ブースを比較できるように資料や写真を取っておく

展示会の情報収集に重要なのは、現地の情報をよりよい形で自社に持ち帰ることです。集めた情報をもとに自社で会議を開き、課題の解決策を考えたり次の展示会に活かしたりする可能性があります。そのため、展示会の情報収集では、次の情報を残しておくとよいでしょう。

- 展示会場の全体像

- 各ブースの写真

- 商品の資料やパンフレット

- 面談内容や質問に対する回答

- 名刺

- 展示ブース内のスタッフの位置や動き

これらの情報を残しておけば、自社の課題解決や次に展示会に参加する際の参考にできます。また、複数のブースの情報を残しておけば、自社に最適な見本を見つけるための比較検討も可能です。

展示会の情報収集に失敗してしまう人の例

ここまでは、展示会の情報収集の事前準備やコツを紹介しました。しかし、どれだけ事前準備をしていても、展示会本番で失敗してしまう人もいます。そこで、ここからは展示会の情報収集に失敗してしまう人の例を紹介します。

- 買ったばかりの革靴などの動きにくい靴で視察する

- ブリーフケースやハンドバッグで視察する

- ランチライムに昼食を食べてしまう

- 名刺を多めに持参していない

- 休憩時間や飲み物を準備していない

事前準備やコツを無駄にしないためにも、必ず確認しましょう。

1.革靴などの動きにくい靴で視察する

革靴などの動きにくい靴で展示会の視察をする人は、体力的に辛くなる可能性があります。展示会の会場は広く、いろいろなブースを回る場合は、かなりの距離を歩きます。また、長時間立ちっぱなしにもなるため、時間が経つにつれて足腰に疲労が溜まっていくでしょう。

そのため、スニーカーのような動きやすい靴を履くのがお勧めです。ビジネスシーンでも使える黒や白を基調としていて、履き慣れたスニーカーを選びましょう。

2.ブリーフケースやハンドバッグで視察する

展示会にブリーフケースやハンドバッグで視察する人は、荷物の処理ができず情報収集に困る可能性があります。ブリーフケースやハンドバッグでは、それを持つために常に片手が塞がってしまうからです。展示会はノベルティやパンフレットなどの配布物をたくさん渡されます。参加しながらレポートを書いたり、写真を撮ったりするには、常に両手を開けて動きやすい状態にしておく必要があります。

そのため、展示会に参加する際の荷物は、リュックのような両手が空いていて動きやすいものを選びましょう。できる限り多くの荷物が入り、収納のよいリュックがおすすめです。

3.ランチタイムに昼食を食べてしまう

ランチタイムに昼食を食べる人は、展示会の情報収集を失敗する可能性があります。展示会当日は、関係者から来場者まで多くの人が会場近くの飲食店を利用します。そのため、店は非常に混み合い想像以上に時間を取られるでしょう。その結果、午後からの視察に遅れてしまい、視察の時間を失うケースが考えられます。

しかし、裏を返せばランチタイムは会場内の人は少なくなっているため、視察しやすい状況です。昼食の時間をずらせば、ランチタイムに自由度高く視察できます。昼食の時間をいつもと変えてスケジューリングしましょう。

※東京ビッグサイトでランチする方は、「東京ビッグサイトのランチはここ一択」もご覧ください。

4.名刺を多めに持参していない

展示会の情報収集で名刺を多めに持参しない人も、よくある失敗の一例です。展示会当日は、参加したブースや関係者と挨拶を交わす機会が多く、その度に名刺を交換します。そのため、いつも以上に名刺を持参しておかなければ切らしてしまうでしょう。

名刺交換で接点を持った担当者と展示会の後に連絡を取り合い、商談や契約に至るケースも考えられます。できるだけ多くの方と面識のある状態を作っておくことが重要です。確実に名刺を切らさないように、多めに予備を持っていきましょう。

5.休憩時間や飲み物を準備していない

展示会当日の休憩時間や飲み物を準備しない人は、情報収集に失敗する可能性があります。展示会は長時間行われ、動き回ったり人と会話したりする機会も多いです。そのため、後半になるにつれて体力が奪われてしまいます。

休憩や水分補給をしなければ、体調不良によって情報収集できなくなる危険もあります。例えば、1時間おきに5分程度の休憩と水分補給を入れるなど、余裕のあるスケジューリングを心がけましょう。

まとめ

展示会の情報収集は、事前準備や当日の動き、服装などたくさんのコツがあります。これらのコツを押さえていなければ、必要な情報を得られずに終わってしまう危険があります。

本記事で紹介した展示会の情報収集を成功させるコツ7選と失敗する人の特徴を押さえておけば、自社にとって有益な情報を持ち帰ることができるはずです。あなたの展示会での情報収集を心から応援しています。

また、展示会出展をお考えの方は、成果につながる展示会のコツを直接お伝えする無料セミナーをご活用ください。

このセミナーに参加すると、

来場者の「感情」を刺激して人垣のできるブースをつくることが できるようになります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

前回のコラム

「ブースキャッチコピーで成果を上げる3つの鉄則」

にたくさんの反響をいただきました。

ありがとうございます。

ブースの上部(パラペットと言います)に

社名のみを記載している企業さんは、

ブースキャッチコピーを掲げることを

ぜひ試してみてほしいと思います。

成果が段違いに変わります。

それで・・・

今回は、このブースキャッチコピーについて、

さらに、深く考えてみたいと思うんです。

前回のコラムが

ブースキャッチコピーの基本編だとすると、

今回のコラムは応用編です。

【応用編】ブースキャッチコピーはこうつくる

このコラムで何度もお伝えしている通り、

展示会で成果を出す秘訣は、

他のブースとの「ちがいをつくる」こと

です。

この「ちがいをつくる」という観点から

ブースキャッチコピーを考えてみましょう。

特に考えたいのは、

3つの鉄則のうちのひとつ目:

「メリット提示」

についてです。

前回のコラムで、

「どんなメリットを与える商材を

展示しているブースなのかを

わかりやすく伝えましょう」

と言いました。

単に商材のスペックを

訴求するよりも、

来場者の反応が格段によくなるのは

まちがいありません。

しかしこれは、実は基本編の話です。

なぜなら、

あなたの会社のブース以外の

他のブースも同じように「メリット提示」を

し始める可能性があるからです。

そうすると、

来場者からすると、

右を見ても左を見ても

「メリット提示」をしているブースだらけで、

どのブースも、「ちがいがない」と感じてしまう

ことになるでしょう。

これでは、せっかく、メリット提示をしても

大きな成果を上げることはできません。

では、どうすればよいのでしょうか?

その答えは、

「デメリット提示」

です。

デメリット提示型ブースキャッチコピーの実例

「デメリット提示」とは、

その商材を使わなかった時に、

使った時と比べて、

どのようなデメリットがあるかを

訴求する、ということです。

デメリット提示型のブースキャッチコピーは

例えば、これです。

これは、メリット提示型にするなら、

「英語授業のある経営者、教材責任者に朗報!

退会者激減!残業ゼロを実現するアプリ!」

となるでしょうね。

一方、デメリット提示すると、

上のように

「「損してます!

英語授業のある経営者、教材責任者!

退会者激減!残業ゼロを約束するアプリ、

まだ知らないの?」

となります。

どちらが、来場者をより引き付けることが

できるでしょうか?

多くの場合、

「もったいない!」とデメリットを提示したものの方が

来場者を引き付けることになるはずです。

事実、弊社の展示会営業(R)コンサルティング研修を受講し、

上のデメリット提示型ブースキャッチコピーを掲げた

英語教材アプリ開発の株式会社LACOMSさんは、

塾・教育総合展という展示会で、もっとも多くの来場者を

集めたブースになりました。

他のすべてのブースがメリットを

提示している中で、

あなたの会社のブースキャッチコピーだけが、

デメリットを提示していたとすると、

その状態は、圧倒的なちがいを生み出すのです。

人が行動する理由は2つしかない

そもそも人が行動する要因は、

大きくわけると2つのパターンしかありません。

ひとつは、「快楽を求める」ために行動するというパターンです。

もうひとつは、「痛みを避ける」ために行動するというものです。

「快楽」と「痛み」。

人を短期間で行動させるのに適しているのは

どちらでしょうか?

それは、「痛み」です。

あなたも、

「痛いのはイヤだ!一刻も早く痛くない状態になりたい。」

と思うでしょ。

一方、「快楽」はどうでしょうか?

「快楽」に対して、人は

「あぁ。そういう気持ちいいことがあるんだ。

それなら、いつかは、やってみよう」

と思いがちです。

つまり、「快楽」というのは、先延ばしに

されやすいのです。

ブースキャッチコピーにメリット提示を使うというのは、

この「快楽を求める」という人間の性質を利用して

引き付けようとするやり方です。

だから、

「なるほどぉ。そういう商材があるのかぁ。

いつかは検討しようかな。」

と先延ばしにされや「すいのです。

一方、「痛み」はどうでしょうか?

「なに!うちは今、もったいない状態なのか!

一刻も早く手を打たなければっ!」

となりやすいのです。

「痛み」訴求型、デメリット提示型の

ブースキャッチコピーは、

もしかすると、脅かしているように感じられて、

掲げるのに、少し勇気がいるかもしれません。

しかし、上手く使えば、より多くの来場者を

自社のブースに引き付けることができます。

あなたもぜひ、試してみてください。

あなたの会社の展示会出展の成功を

心から願っています。

このセミナーに参加すると、

デメリット提示型のブースキャッチコピーをつくれる

ようになります。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

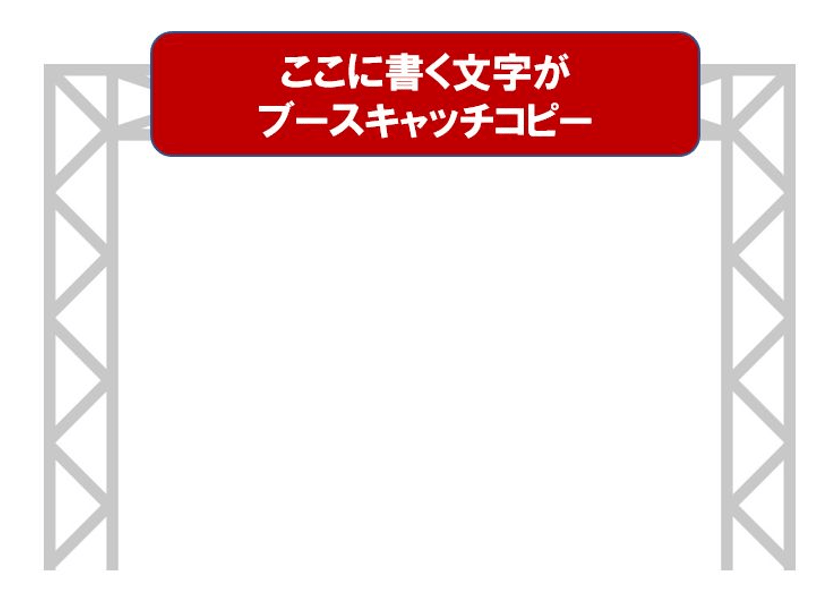

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

展示会で成果を上げるためには、

まず、来場者の足を止めることが重要ですね。

そのために、もっとも重要なのが、

実は、ブースキャッチコピーです。

ブースキャッチコピーとは、

下の写真の白抜き文字の部分です。

見逃されがちですが、

このブースキャッチコピーが

しっかり来場者に刺さるかどうかによって

成果が3~5倍も変わってきます。

ブースキャッチコピーはこうつくる!

では、どのようなブースキャッチコピーなら

成果が出るのでしょうか?

実は、ブースキャッチコピーには

鉄則があります。

その鉄則とは、この3点です。

1:メリット提示:スペックではなくメリットを示す

来場者は、

「自社や自分にメリットがある」

と思うから、そのブースに興味を持つのです。

ですから、どんなメリットを与える商材を

展示しているブースなのかを

わかりやすく伝えましょう。

ここで重要なのは、

商品のスペックや実績ではなく、

来場者に提供できるメリットを提示する

ということです。

メリットとは、言い換えると

「来場者のどんな悩みを解決するのか?」

です。

しっかり考えてみてください。

2.具体性:具体的に表現するために数字を入れる

来場者はブースが具体的であればあるほど、 足を止めます。 では、どうすれば具体的になるのでしょうか? それは、ブースキャッチコピーの中に数字を入れることです。

これを見てください

A:「経費を大幅に削減することができます。」

B:「2年で経費を35%削減します。」

あなたは、AとB、

どちらの方に引き付けられましたか?

Bですよね。

ブースキャッチコピーに

数字を入れるだけで、訴求力が高まるのです。

あなたのブースキャッチコピーに数字を組み込めないか?、

考えてみてください。

3:TO MEメッセージ:だれの悩みを解決するブースなのか明記する

TO ME メッセージを入れるということです。

TO ME メッセージとは、

だれ宛てのメッセージなのかをキャッチコピーに

入れてしまうという意味です。

「自分にピッタリのブースだ!」

「まさに自分のためのブースだ!」

と感じると立ち止まってくれるのです。

ですから、あまり広すぎるターゲット設定を

してはいけません。

たとえば

「中小企業の社長 必見!」

という書き方だとどうでしょうか?

形式上は、

TO ME メッセージ になっています。

でも、中小企業の社長さんって、

世の中に何人いるのでしょうか?

個人事業主を合わせると、

400万人以上いますね。

ちょっと多すぎます。

これでは、

「まさに、自分にピッタリだ」

とは思ってもらいにくいはずです。

もうすこし絞りの効いた

TO ME メッセージを考えてみましょう。

新潟県O社のスーパーマーケットトレードショーでのキャッチコピー

この3つの鉄則を使ってつくった

ブースキャッチコピーの例が、これです。

これは、ぼくの展示会営業(R)コンサルティング研修を受講して

展示会:スーパーマーケットトレードショーと出展した新潟県O社さんの

ブースです。

メリット提示は、

「女性・高齢者でも楽々!」で、

具体性は、

「労災ゼロ!」です。

そして、

TO ME メッセージは、

「人材確保に悩むスーパーの責任者様へ」

です。

どうでしょうか?

ブースキャッチコピーづくり3つの鉄則を

上手く活かして、ターゲットに刺さる

内容になっていますね。

この会社さんは、このブースキャッチコピーで

前年比3.57倍の成果を上げることに成功しました。

あなたも、3つの鉄則を用いて

ブースキャッチコピーを練り上げてほしいと思います。

あなたの会社の展示会の成功を心から願っています。

ブースキャッチコピーづくりの裏技ともいうべき応用編を

お知りになりたい方は、コチラをご覧ください。

このセミナーに参加すると、

成果の出るブースキャッチコピーをつくれるようになります。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

ぼくは、仕事柄たくさんの展示会に出向きます。

もちろん、気になったブースには立ち寄りますし、

時には名刺交換もします。

すると・・・数日後、お礼メールが送られてきます。

あなたのところにも展示会後のお礼メールが

届いていることと思います。

このお礼メールの文面、あなたはどう思いますか?

ぼくは、正直言うと、かなりイマイチだなぁと

感じるんです。

ということで、

今回は、このお礼メールについて考えてみたいと思います。

こんなお礼メールはもったいない!

これをご覧ください。

_____________________________

タイトル:〇〇エキスポのご来場ありがとうございました。

社名

氏名 様

お世話になります。

先日は、大変お忙しい中「〇〇エキスポ」にて

弊社のブースにお立ち寄り頂き、誠にありがとうございました。

私は当展示ブースを担当させていただきました

株式会社●●の□□と申します。

当日はご説明が至らなかった点もあったかと思いますが、

ご容赦頂けますと幸いです。

なお、展示商品に関してご不明な点がございましたら

お問い合わせ下さい。

各製品に関するご質問や、資料請求のご要望がございましたら、

どうぞ、このメールにご返信いただければ幸いです。

引き続き、よろしくお願い致します。

株式会社●● 営業部 □□

Mail:

HP:

Tel/FAX:

______________________________

これは、ぼくのところに実際に送られてきたお礼メール、

ほぼそのままです。

これ、お読みになってどうお感じになりますか?

かなりイマイチだと思いませんか?

この文章では何も言っていないのと同じです。

「流し読みしてください」言っているとしか

思えません。

それに、

「当日はご説明が至らなかった点もあったかと思いますが、

ご容赦頂けますと幸いです。」

の部分もなぜこの一文を入れているのか、意味不明です。

これでは、もったいないです。

展示会の会期中に、その場で、出展商材が売れることは

ほとんどありません。

展示会は、終わってからが本番なのです。

お礼メールは、その本番の幕開けです。

イマイチなままのしていてよいはずが

ありません。

効果的なお礼メールのつくり方3つのポイント

では、お礼メールの文面はどのようにすればよい

のでしょうか?

お礼メールの文面を考えるときは、

お礼メールのことだけを考えていてはいけません。

フォローしやすくなる仕掛けを盛り込んでおくことが

重要なのです。

フォローしやすくなる仕掛けは、主に以下の3つです。

- ブースの様子を思い出してもらう工夫

展示会にはたくさんのブースがあります。

メールの受け手は、どの商材がどのブースに

展示されていたかを覚えているはずがありません。

だから、お礼メールの中に

必ず、「ブースキャッチコピー」と

「ブースの写真」を盛り込むようにしましょう。

具体的には、お礼メールの文面の中に

必ず、「ブースキャッチコピー」と

「ブースの写真」を盛り込むようにしましょう。

ブースキャッチコピーとは、

ブースの最も目立つ部分=パラペットに掲げる文字のことです。

このパラペットの部分に、社名を書くだけにしている会社が

非常に多いのですが、それでは、非常にもったいないです。

そうではなくて、だれのどんな悩みを解決するブースなのか?が

わかる文字を掲げましょう。

ブースキャッチコピーをつくる際は以下の3点を意識するとよいでしょう。

どういう属性の人に立ち寄ってほしいのか?がパッと見てわかること

その属性の人にどういうメリットをもたらす商材なのか?が伝わること

ブースキャッチコピーの文字の中になるべく数字を含めること

※ブースキャッチコピーのつくり方を詳しくお知りになりたい方は、

以前のコラム 「展示会ブース!たったこれだけで成果が段違い!」をご覧ください。

こうしてつくったブースキャッチコピーは、来場者の記憶に残っているはずです。

これをお礼メールの中に盛り込むのです。

そして、ブースキャッチコピーとともに「ブースの写真」も添付しましょう。

来場者は、どのような説明を受けたか?ということよりも、

ブースのデザインや色、雰囲気を記憶していることが多いからです。

ですから、展示会初日の終了後などに、自社のブースの写真を必ず撮っておきましょう。

この時のポイントは、ブースだけを撮ってはいけないという点です。

お礼メールの後、商談につながりやすくするために、

無機質なブースだけでなく、笑顔の説明スタッフも写真に入るようにして、

ナマ感というか人っぽさを出すようにしましょう。

「ブースキャッチコピー」と「ブースの写真」をお礼メールに盛り込むことで

来場者に、あなたのブースに立ち寄った時の記憶を思い出させるのです。

- 来場者限定の特典企画を再度案内する

展示会の成果は、展示会で名刺交換した相手に

どのくらい多くアポがとれて面談できるか?、によって決まる

と言っても過言ではありません。

ですから、

展示会当日のブースでは、

「展示会来場者にのみ、先着●名限定!

通常◆◆円の*****が無料!」

というような特典企画をつくり、アピールすることが重要です。

そして、お礼メールで、

この特典企画について、お礼メールで再度

強調するのです。

特典企画というと、

『今、買っていただいたら20%価格をディスカウトします』

というようなものをイメージしがちですが、

ここでお伝えしている特典とは、そういうものではありません。

展示会での営業プロセスは、多くの企業で

「名刺獲得」⇒「初回面談」⇒『案件化』⇒『受注』

という流れになると思います。

「価格をディスカウトする」というのは、

『案件化』から『受注』の移行率を高めるためには、

有効な施策です。

しかし、お礼メールを送る時点で考えるべきなのは、

「名刺獲得」から「初回面談」の移行率を高めることです。

ですから、特典企画は、価格ディスカウトではなく、

診断、点検、サーベイなどがよいのです。

「診断?点検?サーベイ?そんなむずかしいこと、うちではできないよ」

あなたはそう思ったかもしれません。でも、安心してください。

むずかしいことを新しくやらないといけないわけではないのです。

そうではなくて、ド新規客に初回面談をした時に、

必ず聞いたり、調べたり、確認したりするようなことを、

チェックリストにして「診断、点検、サーベイ」という名称にして

提供するだけだとお考えください。

この特典企画を必ずお礼メールの文面に含めるようにしましょう。

※特典企画のつくり方についての詳細は、

このコラム「フォロー挨拶を展示会終了後に行う時の9割の人が見逃すポイント」を

ご覧ください。

- 展示会後のフォローイベントに誘導する

このコラムでは、展示会の当日やお礼メールで

特典企画の存在を強くアピールして、

特典企画に申し込んでもらうことで、フォロー面談に

つなげる、という必勝パターンをお伝えしました。

では、特典企画に申し込まなかった来場者は、

非見込み客なのでしょうか?

決してそんなことはありません。

単に、まだ買うタイミングでなかっただけで、

時を経て、受注確度の高い、有力な見込み客になる可能性があります。

そういう来場者が、気軽に参加できるセミナーや工場見学などの

イベントの開催をあらかじめ設定しておき、

お礼メールで伝えるのです。

展示会の時点ではまだ買うタイミングでなかった

「そのうち客」に、あなたの会社が

定期的にセミナーなどのイベントを開催していることを

知らせるのです。

すると、そうした見込み顧客が、実際に買うための検討を

開始したタイミングで、かなりの確率で、

このようなイベントに参加してくれるはずです。

おわかりでしょうか?

セミナーや工場見学などのイベントが

「そのうち客」が「購入検討客」に変わるタイミングをキャッチする装置になるのです。

こういったことを踏まえて、お礼メールに、セミナーや工場見学などの

イベント開催の告知を盛り込みましょう。

※展示会後のセミナーのつくり方については、

以前のコラム「営業方法!展示会終了後はこうやる!」をご覧ください。

展示会のお礼メールを送信するメリットとは?

展示会のお礼メールを送信することには、多くのメリットがあります。なぜお礼メールが有効なのか、どんなメリットがあるのかがわかると、効果的な使い方に結びつけることができます。以下では、展示会のお礼メールを送信する主なメリットを解説します。

感謝の気持ちを伝えられる

展示会のお礼メールを送信することで、感謝の気持ちをスムーズに伝えられます。お礼メールはその名の通り、展示会に参加してくれたことへのお礼を記載したものです。そのためお礼メールを送信することで、シンプルに自社の感謝の念を伝えられる点がメリットになります。

展示会には多くの人が参加するため、一人ひとりにきちんと感謝を伝えるのは難しいです。なかにはタイミングが合わずに、きちんとお礼が言えないケースもあるでしょう。そこで展示会のお礼メールを送信し、改めて感謝の気持ちを伝える機会を持つことが有効です。

感謝の気持ちを伝えると、新規顧客獲得や既存顧客の関係改善など、さまざまなメリットにもつながる点が魅力です。

自社の印象がよくなる

展示会のお礼メールを送信すると、自社の印象がよくなるというメリットがあります。相手からすると、わざわざ展示会のお礼メールを送る企業は、まめな対応ができる優良企業と判断できます。その感情は信頼に結びつき、企業と取引をするきっかけになる可能性もあります。

展示会のお礼メールを理由に関係性の構築を目指せるので、展示会後は忘れずにメールを送信することがポイントです。できる限り相手に合わせた文面に作成し、「特別なメールであること」を強調するのもコツです。

コピーアンドペーストなら簡単に展示会のお礼メールを作成できますが、どうしても平凡で味気ない内容になってしまいます。そのため展示会のお礼メールを作成する際には、できるだけ企業・個人ごとに文面を考えて、オリジナルの内容を送信するのがおすすめです。

簡単な一言を添えるだけでも印象が変わるため、展示会のお礼メールの作成時間をきちんと確保するとよいでしょう!

次のアクションに結びつく

展示会のお礼メールは、次のアクションに結びつくきっかけとしても有効です。展示会のお礼メールを送信したことで、相手から返信があれば、それを軸に、商談のためのアポイントを獲得することができます。その結果、案件化し受注に至るなど、目にみえる効果を得られる可能性が高まるでしょう。

展示会に出展しただけでは、高い効果を得られない可能性があります。お電話、葉書、メールなどを用いたアフターフォローを実施することで、具体的な成果につながる可能性を高めることができます。その1つの方法として有効なのが、やはり展示会のお礼メールです。

お礼メールをきっかけに新しいアクションにつなげて、展示会での機会を具体的な利益へと押し上げていくのが、おすすめの方法となります。そのため積極的に展示会のお礼メールを送信し、成果を得るためのアクションを起こしていくとよいでしょう。

リマインドメールとしての効果を期待できる

展示会のお礼メールは、リマインドメールとしても機能する点がメリットです。心理学者であるヘルマン・エビングハウスによると、人間は「1時間後に56%の出来事を忘れている」と記憶について語っています。それが真実であると仮定すると、展示会で得た情報や商品・サービスの魅力も、記憶に定着しない可能性があるでしょう。

そこで展示会のお礼メールを送信し、その時のできごとや自社のことを、改めて思い出してもらうのがポイントです。展示会のお礼メールがリマインドメールの役割を果たせば、商品・サービスの購入や契約を改めて考えてもらえる可能性があります。

逆に言えば展示会のお礼メールがないと、そのまま相手との関係性が消失してしまうリスクもあるでしょう。せっかく展示会で築いた関係性を壊さないためにも、展示会のお礼メールを送信する習慣をつけて、積極的なアプローチを実践するのがポイントです。

展示会のお礼メールを送信するリストを作成し、送信漏れがないように備えるとよいでしょう。

自然とメールを送信し続ける関係性を構築できる

最初に展示会のお礼メールを送信することで、その後も自然な形で自社の情報をメールで紹介していける関係性を構築できるのもメリットです。メールで顧客のリードを行う場合、段階的にメールの内容を精査して少しずつ育成していく必要があります。

一方、展示会のお礼メールを最初のステップに組み込めれば、そのときのエピソードなどを活用して一気に顧客の育成を進めることも可能です。また、展示会に参加している顧客は、ある程度自社や商品・サービスへの理解があるため、細かな説明をせずに話を進められる点もメリットです。

その後のメールによるアプローチがしやすくなるというメリットを活かすためにも、展示会のお礼メールは忘れずに送信するように心がけましょう。

展示会のお礼メールを書く際の注意点

展示会のお礼メールを書く際には、いくつかの注意点があります。注意点を無視して展示会のお礼メールを書いても、高い効果を得られない可能性があるでしょう。以下では、展示会のお礼メールの書く際の主な注意点を解説します。

メールはその日のうちに送信する

展示会のお礼メールは、基本的に当日中に送信します。「鉄は熱いうちに打つ」のがマーケティングの鉄則です。時間が経過してから展示会のお礼メールを送信しても、顧客のなかではすでに過去のことになっていて、特別な感情を抱かれない可能性があります。鉄は熱いうちに打てという言葉通り、展示会の熱が顧客の心に残っているうちに、展示会のお礼メールを送信するのがコツです。

その日中に展示会のお礼メールを送信するためには、あらかじめスケジュールを組んでおく必要があります。展示会のお礼メールを作成・送信する時間と、担当者を事前に決めておけば、スムーズに送信作業を完了させられます。必要に応じて担当者数を調整し、すべての顧客に展示会のお礼メールを送信できるように備えましょう。

展示会のお礼メールであることを件名で示す

展示会のお礼メールを送信する際には、件名に、「展示会名」を記載するようにしましょう。何のメールなのかパッっと見でわからない状態だと、展示会関連の礼メールであると思われず、そのまま放置される可能性があります。最悪の場合迷惑メールだと勘違いされて、ブロックされるケースも懸念されるでしょう。

そのためまずは件名に「展示会名」を明記し、送信元をはっきりとさせましょう。送信元は、「株式会社〇〇 営業部お客様係」などと抽象的にするよりも、「株式会社〇〇 営業部 鈴木一郎」のように個人名にする方が、開封率が上がります。

また、単に「展示会名 + お礼メール」とするよりも、例えば、「展示会名 + 限定特典のご案内」のように、読み手にメリットがあることを想起させる件名にすると読み飛ばされる危険性が低くなります。このような点を踏まえて、お礼メールの件名を作成するることで顧客もメールを開いて内容を読んでくれる可能性が高まり、先に解説したさまざまなメリットにつながります。また、件名で表示される文章量を考慮して、端的に内容を説明するのもコツです。

顧客が次にすべきアクションを明示する

展示会のお礼メールには、顧客が次に何をすべきなのか、文章内に明示する必要があります。ただお礼の言葉を添えるだけでなく、YouTube動画に誘導したり、キャンペーン案内ページのURLを貼ったりすることで、顧客に、次に何をしてほしいのかを明確にできます。

自然な流れで顧客を次のステップに進んでもらえるようにするためにも、お礼メールの文章内に行動養成を記載するようにしましょう。しかし、あまりにしつこい勧誘や露骨な登録誘導が目立つ内容だと、相手に嫌悪感を抱かせるリスクがあります。

あくまで展示会のお礼メールという点を強調しつつ、最後に次のアクションを提示する方法がおすすめです。

※展示会後のフォローのための行動要請については、「目からウロコの展示会フォロー」をご覧ください。

配信停止のURLを載せる

展示会のお礼メール後も、可能であれば顧客にメールを送信し、継続的にアプローチしていくことが理想です。しかし、顧客によってはメールによるアプローチを望まないケースもあり、しつこい送信は逆効果になる可能性があります。

そのため展示会のお礼メールには、メールの配信停止用のURLを記載し、相手の意思で送信停止を設定できる環境を構築しましょう。相手が望まないのにメールを送り続けても、自社のイメージを悪くするだけです。最悪の場合にはメールのブロックによって、交流が途絶えてしまう可能性もあるでしょう。

メールがダメでも、それ以外の方法でアプローチが可能な場合もあるため、展示会のお礼メールには送信を停止するための方法を記載し、相手に対応してもらうのが基本です。相手の感情や考え方を尊重することを、展示会のお礼メールの際にも忘れないように注意しましょう。

展示会のお礼メールが書けないときの対処法

展示会のお礼メールは、通常のメールとは性質が異なります。そのためなかなか上手くかけず、せっかくの機会を逃してしまうケースも多いです。そこで以下では、展示会のお礼メールが上手く書けないときの対処法を解説します。

展示会のことを思い出しながら書く

展示会のお礼メールを作成する際には、何よりも当日のことを思い出しながら書くのが基本です。展示会でのエピソードや顧客との会話内容を思い出し、簡単にメールで紹介することで、自社の存在をアピールできます。

具体的なエピソードがあると、顧客としても自社の印象がよくなり、メールを最後まで読んでくれる可能性が高まります。まずは展示会そのものと顧客ごとのエピソードや思い出をまとめて、話題になるものをピックアップして記載するとよいでしょう。

他社の事例を参考にする

初めて展示会のお礼メールを書くときには、何を書けばいいのかわからないこともあるでしょう。そんなときには他社の事例を参考にして、基本的なテンプレートを理解することから始めるのがコツです。展示会のお礼メールの事例を公開しているサイトは多く、本ページでも具体例を紹介しています。

これらの情報を上手く統合して、オリジナルのお礼メールを作成するのが、最初のステップになるでしょう。もちろん、事例の内容をそのまま転用することはおすすめしません。あくまで独自性を維持しつつ、感謝の気持ちを伝えられる展示会のお礼メールを作成するように心がけましょう。

周囲の人に相談する

展示会のお礼メールを書けないときには、早めに周囲に相談しましょう。時間が経つほどに展示会のお礼メールの効果は弱まるため、早めに相談して対応方法を考えることが重要です。先輩や上司に声をかけて、どのようなメールを書くべきなのか、どんなコツがあるのかを聞き出し、参考にするのがポイントです。

完成した展示会のお礼メールをチェックしてもらい、必要に応じて修正を加えるのも1つのコツです。

少なくとも、展示会の開催初日より前に、お礼メールの文面を完成させておきましょう。

公開!【例文】成果の上がるお礼メールはこれだ!

上記でこれまでお伝えした3点を考慮したお礼メールの雛型がこちらです。

____________________________

タイトル:【無料特典】展示会限定特典の正式お手続きについて

社名

氏名 様

先日は、≪展示会場名≫の展示会にて

誠にありがとうございました。

株式会社●●の●●と申します。

先日の≪展示会名≫では、

≪「ブースキャッチコピー」≫

と題して、≪商品・サービス名≫をご覧いただきました。

※展示ブースの様子はこちらをご覧ください。

https://**** ≪←当日のブース写真へのリンク≫

その際、≪商品・サービス名≫にご興味をお持ちいただき

ありがとうございます。

さて、ブースにて

通常●万円の≪「限定特典の名称」≫に

展示会場のみ●●名限定無料特典にて

お申込みいただきましたのでご案内させていただきます。

詳細を以下からご確認いただき、日時をご指定の上、お申込みください。

※お手続きは、●月●日(●)21時までにお願いいたします。

それ以降ですと、無料の権利がなくなってしまい、

通常の費用が必要となってしまいますのでご注意ください。

また、弊社では、以下のセミナーを実施しております。

お役に立つ情報をご提供できると確信しておりますので

こちらもぜひご参加ください。

//////////////////////////////////////////

・≪セミナータイトル≫

https://*****

//////////////////////////////////////////

※展示ブースの様子はこちらをご覧ください。

https://**** ≪←当日のブース写真へのリンク≫

ご質問等があれば、お気軽にご連絡ください。

よろしくお願いいたします。

株式会社●● 営業部 □□

Mail:

HP:

Tel/FAX:

_______________________________

いかがでしょうか?

いかがでしょうか?

効果的なお礼メールをつくるためには、

見込客に刺さるブースキャッチコピーや

特典企画、展示会後のイベントなど

展示会前の準備や仕込みが重要だということに

お気づきいただけたのではないかと思います。

ぼくは、展示会営業®コンサルタントとして、

数多くの企業を見てきましたが、

ここまで深く、受注までの動線を考えて、展示会に出展している

企業はほとんどありません。

だからこそ、逆に、きちんと考えて出展すれば、

ライバル企業に大きな差をつけていくことができるのです。

あなたも、しっかり準備をして、

展示会で大きな成果を上げてほしいと思います。

あなたの展示会での成功を心から応援しています!

展示会のお礼メールは「ブラストメール」で一斉送信しよう

展示会後のお礼メールは、ビジネスにおいて非常に重要なフォローアップです。展示会で得た貴重なリードを逃さず、商談などの次のステップにつなげるためには、迅速かつ効果的なコミュニケーションが求められます。そこでおすすめなのが、メール配信ツール「ブラストメール」です。

ブラストメールを使えば、多数のお客様・メールアドレスに対して一斉にお礼メールを送信することが可能です。また、開封率やクリック率といった詳細な配信結果を確認できるため、どのお客様がメールに関心を持っているのかを把握することができます。

さらにお礼メールだけでなく、継続的にメルマガを配信し続けることで顧客との信頼関係を築くことができるため、その後のビジネスチャンスを最大限に広げることが可能となります。展示会でのつながりを活かし、効果的なフォローアップを行い次のステップに進めるために「ブラストメール」を活用しましょう。

ブラストメール公式サイト:https://blastmail.jp/

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

リアル展示会やオンライン展示会で成果を出すための「お役立ち資料」は以下からダウンロードできます。

リアル展示会やオンライン展示会で成果を出すための「お役立ち資料」は以下からダウンロードできます。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

前回のコラムで、

『展示会のブースでは、

いいところばかり言わずに、

悪いところ、ネガティブ情報をしっかり伝えた方が、

成果につながる』

とお伝えしました。

多くの反響がありました。

読んでいただいている皆さん、

感想をいただいた皆さん、

ありがとうございます!

これは悲しい・・・負のスパイラル

感想の中には、

「確かにその通りだ!」

という意見もあれば、

「悪いところも伝えた上で、

いいところを伝えているのに、

それでも来場者から

『ホントにそんなにいいの?』と

疑われてしまうんです。」

という意見もありました。

本当に良かれと思って、

相手のために、商材のいい点を

説明しているのに、疑われてしまう・・・

これ、悲しいですね。

だから、ムキになって、さらに

商材のいい点を伝えようとして、

さらに怪しまれてしまう。

う~ん。まさに負のスパイラルです。

言葉ではなく、ツールに語らせる

では、どうすればいいのでしょうか?

実は、この問題を解決する方法があります。

それは、

事例チラシ

をつくることです。

事例チラシとは、

自社商材をすでに使ってくれている

お客様のところに行って行ったインタビューを

そのままチラシにしたものです。

たとえば、こんなものです。

(展示会営業(R)コンサルティング研修の

受講企業さんが作成したものです。)

事例チラシを用意して、

来場者から「ホントなの?」と

いう反応が出た時に、

「これは、弊社がお手伝いしている企業さんなのですが・・・」

と言いながら、

その事例チラシをそっと差し出すのです。

来場者の「ホントにそうなの?」という

疑いを、自ら反論処理するよりも、

事例チラシの方が信頼してもらえます。

ただし、事例チラシに登場してもらう

お客さんには、事前に許可をとっておいて

くださいね。

そうでないとクレームになってしまいます。

「展示会で、こんな風に配布します。

多くの方の目に触れるので、

間接的に御社の宣伝にもなります」

とお伝えすると、意外にあっさり許可してくれる

ケースが多いです。

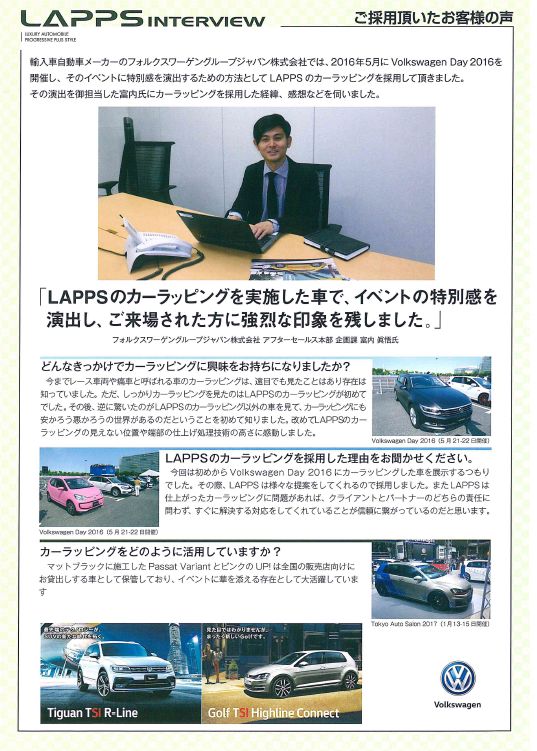

(株)ワイエムジーワンさんの事例チラシ

東京都にあるカーラッピング施工販売の

(株)ワイエムジーワンさんは、

展示会営業コンサルティング研修を受講し

以下のような事例チラシを作成し、

国際オートアフターマーケットという展示会で

活用しました。

すると、興味本位でブースでのデモンストレーションを

見るだけだった例年と異なり、

実ビジネスにつながる見込みが数多くできたのです。

※ワイエムジーワンさんが作成した事例チラシは

こちら↓です。

来場者の

「ホントなの?売りたいから言ってるんじゃないの?」

という疑いに対しては、

事例チラシを用意します。

言葉で反論するのをやめて、

事例チラシに語らせるのです。

あなたもぜひ、事例チラシを作成し、

「ホントにそうなの?」と思っている来場者を

見込客化していってほしいと思います。

あなたの会社の展示会出展が成功することを

心から願っています。

このセミナーに参加すると、

事例チラシのつくり方がわかります。

https://tenjikaieigyo.com/seminart/

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

先週は、大阪や名古屋で展示会営業ノウハウを

お伝えしてきましたよ。

展示会営業コンサルティング研修では、

自社商材が、

- 来場者のうちのどういう人なのか?

- どんな悩みを解決するのか?

を徹底的に考えていきます。

展示会で成果を上げるために、絶対にやってはいけないこと

その時に、清永が気になることがあるんです。

それは、このことを考える時に

多くの人が、

「自社商材の欠点や使い勝手が悪いところを

隠そうとすること」

なんです。

自社商材の欠点を伝えると

なんとなく来場者が離れていってしまうように

思うのでしょうね。

でもね・・・

これでは、

展示会で成果を出すことはできません。

断言します。

展示会で、

自社商材の欠点をナイショにして、

いいところだけを伝えることで

来場者を引き付けようとしても

上手くいきません。

来場者を引き付けるために、逆転の発想をする

では、どうすればよいのでしょうか?

どうすればよいかというと・・・

もし、自社商材にライバル会社よりも劣る部分があれば、

そのことを正直に言えばよいのです。

「お客さん、

うちの商品はライバル会社のものより

この機能は劣ります。

ですが、お客さんのご利用方法ですと、

この部分はほとんど使用しないかなと思います。

一方、お客さんの利用頻度が高いこの機能は

ライバル会社よりも圧倒的に当社がよいです。」

この方が逆に次回アポにつながりやすくなります。

よいことばかりまくしたてると、

来場者には疑う気持ちが出てきます。

「本当なのか?

売りたいから言ってるだけなんじゃないのか?」

と感じるからです。

それよりも、

よいことも悪いことも正直に伝える方が

来場者さんの信頼を勝ち取ることができるケースが

圧倒的に多いのです。

展示会のブースでは、

「うちの商材はとってもよいです。

どんな人にも、サイコーの結果をもたらします!」

と訴求するのはやめましょう。

そうではなくて、

「うちの商材はこういう点はイマイチです。

でもこういう点はとってもいいんです。

だから、こんな人の役に立ちます。

こんな人だけ立ち寄ってください」

とアピールしましょう。

プリペイドカード開発販売:愛知県K社の事例

以前、愛知県にあるK社の

お手伝いをしました。

K社の出展商材は、

プリペイドカードです。

K社のプリペイドカードは、

大手のもののように

ブランド力があるわけではありません。

通信機能もなく、

POSレジとの連動もできません。

K社がライバルよりも劣る点を隠して、

よい点だけを伝えようとすると、

- 会計の時にお金を扱わなくてよいので

手間が省けます - 前払い制なので、キャッシュフローが

よくなります。 - お客さんの来店頻度が高まります

というような、他社のプリペイドカードでも

言えるようなメリットしか伝えることができません。

そこで、

弊社の展示会営業コンサルティング研修

を受講いただいたK社は、

悪い点も包み隠さず伝えることにしたのです。

悪い点を伝えるにあたって、

K社では、世の中には、POSレジを導入している

お店ばかりではないことに着目しました。

K社は、

「POSレジのあるお店の方は

このブースには来ないでください。

この商材は、通信機能がなくPOSレジに対応していません。

でも、今、POSレジを持っていなくて、

お客さんにもっと喜んでほしいと思っているお店の方には、

お役に立てると思いますよ。

来店頻度が高まり、キャッシュフローが良化し、

POSレジ不要で導入できるプリペイドカードです。」

とアピールしました。

K社は、この展示会出展から、

100件を超える受注を獲得しました。

K社は、自社商材の欠点を隠さず伝えることで、

大きな成果を手にしたのです。

あなたの会社も、自社商材の欠点を隠さずに

伝えることで、展示会で大きな成果を手にしてほしいと

思います。

あなたの会社が展示会で大きな成果を上げられることを

心から願っています。

このセミナーに参加すると、

効果的なネガティブ情報の開示の仕方がわかります。

https://tenjikaieigyo.com/seminart/

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

先日、

「展示会で成果を出すために、一番重要なのは、

何ですか?」

と聞かれました。

ぼくは、

「出展コンセプトです!」

と答えましたよ。

でもね・・・

出展コンセプトがしっかりしていれば

それだけで成果が出るかというと

残念ながらそうではないんです。

正確には、

展示会で成果を上げるためには、

「まず出展コンセプトを固めること。

そして、出展コンセプトが固まったら、

細かいことをひとつずつ積み重ねていくこと。」

が重要です。

「細かいこと?

細かいことってなんだ?」

そう思いますよね。

細かいことには、

ツールや体験アトラクション、

特典企画など色々ありますが、

今回は、即実践できる

展示会当日気を付けるべき「あること」

についてお伝えします。

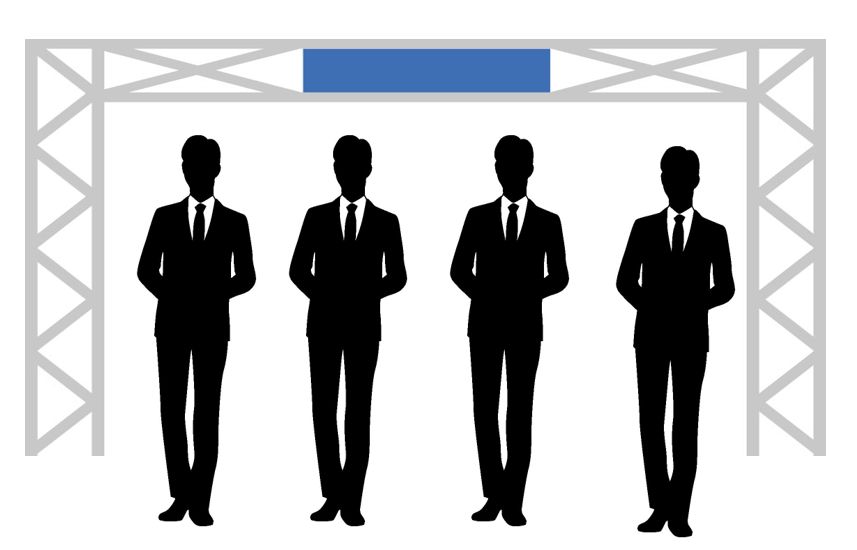

禁止!スタッフはブースの前でビシっと立ってはダメ!

その「あること」とは、

ブースで対応するスタッフの

立ち位置についてです。

この絵をみてください。

展示会出展経験の少ない企業ほど、

こうなります。

ビシっと直立不動で

‘気をつけ‘の姿勢で、ブース前に立つのです。

「よし!せっかくの展示会だ!

気合を入れてしっかり対応しよう!」

こんな風に、よかれと思ってこういう

立ち位置を取っているのでしょう。

しかし、これではいけません。

来場者の立場になってみてください。

これでは、

ブースの中が見えませんし、

そもそも、何人ものおっちゃんが立てはだかっていると

怖くてブースに近づくことができません。

それに、この体制だと、

来場者と真正面から向かい合うことになってしまいます。

人と人は、真正面で向かい合うと

対立しがちになってしまいます。

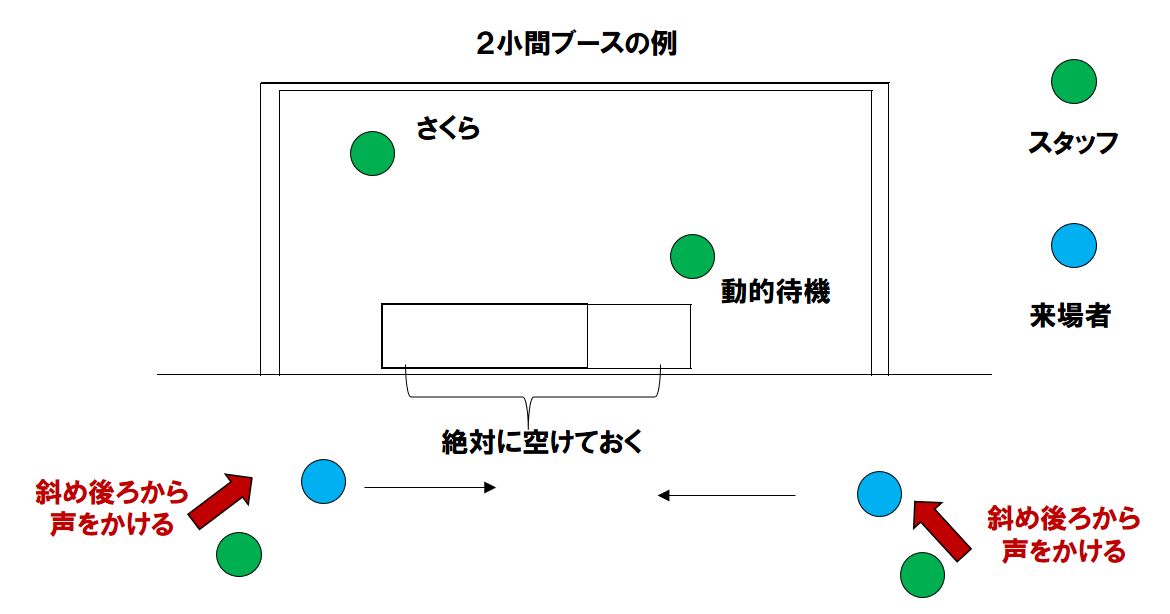

来場者に斜め後ろから声をかけられる位置どりをする

では、どうすればよいのでしょうか?

このようにしましょう。

ポイントはこうです。

- ・ブースの前は空けておく

- 来場者の斜め後ろから声をかけられる

位置に立つ - ブースの前を通りすぎようとする来場者に対して

斜め後ろから、そっと

「何か気になりましたか?」

と声をかける。

こうすると、

スタッフと来場者はブースという同じ方向をみながら

会話できます。

すると会話も次につながるものになりやすいのです。

このことは心理学でも説明できます。

心理学にスティンザー効果という言葉があります。

スティンガー効果とは、簡単に言うと

「人間は真正面にいる人には攻撃や競争心を刺激しやすいが、

隣や横にいる人には心を許しがちになる」

という現象のことです。

あなたも、ぜひ、

ブースから離れた場所に立って、

来場者の斜め後ろから声をかけてくださいね。

対面のブースとのセンターラインを超えないように注意」

ただし、

立ち位置が、

通路のセンターラインを超えないように注意してください。

センターラインより向こう側は、

対面のブースのスペースです。

もしも、センターラインを超えた場所に立っていて

対面のブースから主催者にクレームを入れられてしまうと、

やっかいなことになってしまいます。

下手をすると、展示会の会期中、必要以上に

静かにしていないといけなくなる危険性が出てきてしまいます。

そうなると、成果を出すことができなくなってしまいます。

そうならないように、

センターラインを超えないように注意してくださいね。

大阪府にある防犯用具製造販売R社さんは、

スタッフがブースの前に直立不動で立つのを

やめて、来場者に斜め後ろから声をかけられる位置に

いるようにしただけで、

有効名刺の獲得枚数が、3.7倍にジャンプアップしました。

これは、今日から即実践できます。

あなたの会社もぜひ、実践してみてください。

あなたの会社が展示会で大きな成果を上げられることを

心から願っています。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

先週は、展示会ラッシュでしたね。

東京ビッグサイトで国際宝飾展、資産運用エキスポ、

幕張メッセで、雑貨エキスポ、販促エキスポ、国際化粧品展と

おもしろい展示会が目白押しでした。

これらの展示会に、

ぼくが展示会営業(R)コンサルティング研修で

お手伝いした企業さんも数社出展されたのですが、

その中のひとつ、(株)ネットランドジャパンさんで

オモシロい出来事があったので、

ご紹介したいと思います。

え!?!キャッチコピーがないブース?!?!?

何がオモシロいかって、

ネットランドジャパンさんのブースには

ブースキャッチコピーがなかったんですよ。

ネットランドジャパンさんには、

ぼくの展示会営業(R)コンサルティング研修を

受けていただいています。

だから、もちろん、

練りに練ったブースキャッチコピーを

考えていましたよ。

それを、タペストリーにして

ブースの上段に目立つように掲げる予定だったのです。

ところが・・・

前日の関東一円に降った大雪の影響で、

そのタペストリーが届かないという

緊急事態が発生してしまったんです。

ガガガッガーーン!

ブースキャッチコピーがないんじゃぁ

今回の展示会で大きな成果を上げるのは

むずかしいかもしれない・・・

正直、そう思いましたよ。

でもね・・・

ブースキャッチコピーがないのに、

びっくりするくらい人垣ができてたんです。

盲点!なぜこのブースに人垣ができるのか?

ぼくは、このコラムでも

何度もお伝えしている通り、

- ・来場者は3秒でブースを通り過ぎる

- だから、パッと見ただけで、

『だれのどんな悩みを解決するブースなのか?』が

わかることが超重要。 - そのために、もっとも重要なのは

ブースキャッチコピーだ!

という持論を持っています。

にもかかわらず、ブースキャッチコピーなしで

人がガンガン集まるなんて・・・

なぜなんだ???

ぼくも一瞬パニックになりましたよ

でも、ものごとには必ず理由があるはずです。

そう思って色々考えてみるとその理由が

わかってきましたよ。

その理由とは、

ひとことで言うと、

「他とちがうから」

です。

販促エキスポに出展する企業は、

印刷屋さん、POP屋さん、動画屋さん、

チラシ屋さん、WEB屋さん

など、いわゆる販売促進のプロです。

そういう会社さんは、プロですから

多くの場合、キャッチコピーの

重要性をわかってるところも多いんです。

そうすると、どうなるでしょうか・

そうです。

尖ったブースキャッチコピーの

デザインがきれいなブースを

会場にあふれるわけです。

たとえば、この写真のようにです。

もちろん、尖ったキャッチコピーの

デザイナブルなブースが悪いわけではありません。

むしろいいんです。

でも、同じようなブースがたくさん並んでいると

来場者は、そのひとつひとつを細かく見なくなります。

そこに突然、

他のブースとちがう異質なものが現れたらどうでしょうか?

「ん?なんだこれは?」

と思わず足を止めることになりますね。

確かに他にも要因はあります。

- 入口から4つ目という

会場入りして少し歩いたあと、

「そろそろ止まって何か見ようかな」

と思う場所にブースがあったこと - 隣のブースが急遽出展を取りやめて空き地になったので

他のブースがごちゃごちゃしているだけに、

絶妙の立ち止まりスペースになっていたこと - 洗練されたデザインのきれいなブースばかりなのに、

濃いワインレッドの、カーテンのような

いい意味で、重たい色を打ち出していたこと

などなど。

細かく挙げると、

要因はたくさん見つかります。

でも、このブースに人垣ができた

一番の理由は、シンプルに

「他のブースとちがうから」

なのです。

一義的によいブース、わるいブースがあるのではない!

差別化とは、他とちがいを出すことです。

『一義的に、よいブース、わるいブースというのが

あるわけではなく、

他のブースとの相対的な比較によって

よいブース、わるいブースが決まるのだ』

と改めて痛感した、そんな事件でした。

ちなみに、2日目以降、急ごしらえでつくった

キャッチコピー入りブースはこれです。

ネットランドジャパンさんがこのブースで

出展していたモバイルバッテリーカード:MOBACAの

誕生秘話をブースの前で、

杉田社長に語っていただきました。

https://youtu.be/PwP32DN8GrM

小さいという特徴が、

環境によって

プラスにもマイナスにもなるという

今回のコラムにも通じる深い話をしてくれていますので

ぜひご覧ください。

あなたの会社の展示会出展の成功を心から応援しています。

このセミナーに参加すると

ちがいを生み出す展示会出展のやり方がわかります。

https://tenjikaieigyo.com/seminart/

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業(R)コンサルタントの清永です。

上野の国立西洋美術館で行われている

「北斎とジャポニスム」展に行ってきましたよ。

葛飾北斎の作品は、漆器や陶磁器の

「包み紙」として西洋に伝わり、

ヨーロッパで絶賛され、

ゴッホやモネにまで影響を与えたといいます。

壮大なスケールですね。

今回は、そんな葛飾北斎から、

展示会で成果を上げる秘訣について、

考えてみたいと思います。

北斎のホントのスゴさを展示会に活用する!

調べれば調べるほど、

葛飾北斎ってすごいんです。

この人、単なる浮世絵師ではありません。

北斎の仕事は、

美人画、風景画、役者絵、花鳥、物語絵と

多岐にわたるんです。

70年におよぶ絵師生活。

日本中を遍歴し、

残した作品は10万点余。

師匠は10人。

画号は30度も変え、

生涯93回も引っ越しをしています。

そして・・・

90歳で亡くなるときの言葉が

「天がもう5年わたしを生かしてくれれば、

わたしは本物の画家になれたであろう」

聞いたとき、鳥肌が立ちました・・・

北斎は、常に現状に満足しない人だったのでしょうね。

そして、この現状に満足しない姿勢こそが、

展示会で大きな成果を上げ続ける最後の秘訣

なのです。

多くの展示会は、

水曜日、木曜日、金曜日というように

会期を3日取っています。

だから、展示会では、

水曜日よりも木曜日の方が、

木曜日よりも金曜日の方が

より来場者にアピールできるように

改善していくことが重要なのです。

現状に満足せず、

展示レイアウトやトーク、スタッフの立ち位置などを

ブラッシュアップしつづけるのです。

終礼ミーティングのすすめ

そのために重要なのは、

毎日の展示会の終わりに

ブースに立ったスタッフ全員で

必ず終礼ミーティングをすることです。

終礼ミーティングでは、

以下の4点を全員で共有しましょう。

- うまくいったこと

- もっとよくなること

- 刺さったトーク

- 全体として感じたこと

そして、共有したこの4つの点を

翌日のブーススタッフに伝えるのです。

「そんな些細なことか」

と思われたかもしれませんが、

この終礼ミーティングを確実にやるだけで、

成果が大きく変わってきます。

実例!印刷会社Y社はこうした!

埼玉県にある印刷会社Y社でも、

そういうことがありました。

Y社は、練りに練ったコンセプトで

自信満々、意気揚々と展示会に臨みました。

Y社が自信たっぷりだった理由は、

Y社のブースの場所がとてもよかったからです。

Y社のブースは展示会場の入り口のすぐ前だったのです。

「入口の直近だから、全来場者に

うちのブースを見てもらえるぞ」

Y社はそう考えていました。

Y社は、

練り上げた出展コンセプトを

表現する秀逸なブースキャッチコピーもつくりました。

準備万端、大きな成果が出る!とY社は思っていたのです。

ところが・・・

現実はそうならなかったのです。

来場者が、Y社のブースを次々と

通り過ぎていくのです。

なぜでしょうか?

想定外のことが現場では起きていました。

来場者は、入り口で受付を済ませると、

まず会場全体を見渡そうとして、

遠くに視線を送ります。

その時、Y社のブースと同じ方向で

Y社のブースから70mほど離れたところに、

アイキャッチの効いた目立つブースがあったのです。

多くの来場者は、Y社のブースをスルーして

その目立つブースに行ってしまったのです。

Y社のブースが目立たなかったわけではありません。

並べて比較するとむしろY社のブースの方が

インパクトがあったくらいです。

しかし、来場者の本能とでもいうべき目の動きが、

Y社ブースに立ち止まることを妨げていたのです。

Y社のスタッフは、

展示会がはじまってわずか1時間でこのことに気づき

ました。

そして、各々が、

- 帰り際を狙う

- 声かけを多めにする

- 体験アトラクションと連動させてハンドベルを鳴らす

などの工夫をしていました。

その後、

1日目が終わり終礼ミーティングを行ったのです。

そこでは、もっと良くなる点」として、この目線対策が

話し合われました。

そして、スタッフ全員で知恵を絞った結果、

妙案が浮かんだのです。

それは、

「70m先の目立つブースが見えにくくなるように

のぼりを掲げる」

という対策です。

この対策は見事的中しました。

Y社が急遽立てたのぼりは、来場者の目線を

Y社ブースに上手く誘導しました。

そして、Y社のブースは、2日目、3日目と

展示会場でもっとも人垣をつくるブースになったのです。

Y社がこの展示会で

大きな成果を上げることができたのは言うまでもありません。

もしも、Y社が現状に満足し、何の対策もしなければ、

どうなったでしょうか?

おそらく、

Y社は大した成果を上げることができなかったはずです。

展示会では、

葛飾北斎のように、決して現状に満足しないことが重要です。

現状に満足せず、もっとよくならないか、と

細かく改善し続けることこそが、

展示会で大きな成果を上げる秘訣なのです。

あなたの会社も、

展示会に、改善のための終礼ミーティングを取り入れてみてください。

あなたの会社が、展示会で大きな成果を出しつづけることを

心から願っています。

このセミナーに参加すると、

効果的な終礼ミーティングのやり方がわかります。

オンライン展示会営業®セミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業®コンサルタントの清永です。

お正月が開けて少し経ちました。

新年会など、

そろそろ落ち着いてきたころでしょうか?

この時期、多くの企業で、

「今年出展する展示会は、どれにするべきか?」

という議論がなされます。

出展する展示会をまちがえるのは致命的

出展する展示会を正しく選ぶことは

とても重要です。

そこをまちがうと

ボタンのかけちがいのように、

一生懸命がんばっても成果が出ないという

悲しいことになってしまいます。

では、そうならないために、

どのように出展展示会を選べばよいのでしょうか?

まず考え付くのは、自社業界の企業が集まる

展示会に出ることです。

たとえば、

- 土木資材の会社が、建設資材展に出展する

- 美容ディーラーが、ビューティーワールドに出展する

- アプリ開発の会社が、JAPAN IT WEEKに出展する

- 会社パンフレット制作会社が、販促エキスポに出展する

というものです。

ある意味、無難な選択ですね。

これは、これでオッケーです。

自社業界の大手企業やライバル会社の

集客力を活用して、自社の見込客と出会うことが

できるよい方法です。

ただ、その一方で、どうしても

自ら競合ひしめく血みどろの海に飛び込むという面が

出てきてしまいます。

目からウロコの展示会の選び方

なので、今回は、

もうひとつの出展展示会の選び方を

考えてみたいと思います。

もうひとつの出展展示会の選び方とは

どういうものでしょうか?

その答えは、顧客側にあります。

あなたが展示会に出展したい商材は、

どのような業界や顧客先で使われているでしょうか?

商材が活用されている業界や顧客先を

起点に出展展示会を選ぶ、というやり方で考えるのです。

たとえば、あなたが扱う商材が

テレビ会議システムだったとしましょう。

そのテレビ会議システムが、

建設会社で上手く使われているのなら、

建設会社専門テレビ会議システムとして、

建築・建材展に出るのです。

建築・建材展には、たくさんの

建設会社が来場します。

しかも、

テレビ会議システムの出展は

他にはないはずです。

展示会場は閉鎖空間です。

出展するだけで、

唯一無二の差別化された存在になることが

できるのです。

この際に重要なのは、その商材が、

その客先で、どのように使われているかを

詳細まで把握しておくことです。

たとえば、

テレビ会議システムが、

建設会社で、建設現場と本社で、

詳細な施工図を共有し、

業務効率を大幅に高めているとしましょう。

それなら

ブースで、そのような活用イメージを

来場者に訴求するのです。

その際に、モデル企業の実名で、

担当者が顔出しして語っている

「顧客の声チラシ」があれば

なお説得力が出ますね。

プリペイドカード開発販売L社の場合

岐阜県にあるL社は、

低価格プリペイドカードを開発し

販売していました。

このプリペイドカードは、

飲食店、カフェ、クリーニング店、美容室、

ネイルサロンなど様々な業界の顧客に活用されていました。

普通に考えると、

流通総合サービス展(リテールテック)

などに出展することになります。

しかし、展示会営業コンサルティング研修を受けたL社は、

自社のプリペイドカードが

どの業界で使われているかを調べてみたのです。

すると、介護施設への導入実績が3つあることが

わかりました。

「介護施設?なぜだろう?どのように使ってくれているのだろう?」

疑問に思ったL社は、介護施設での活用シーンを調べてみました。

すると、

- 介護施設の売店でプリペイドカードを使っていること

- 市販のプリペイドカードでは高額すぎて設備投資できないこと

- POSレジ不要で利用できるところがよかったこと

- 認知症の方もいてトラブルの元になるため、

高齢者に現金を持たせることを嫌う施設長が多いこと - 介護施設に入所している高齢者の家族としても現金を持たず、

任意の金額をチャージできるプリペイドカードは安心できると喜んでいること

などがわかったのです。

L社はこのことを踏まえて、

介護施設産業展(ケアテック)という

介護施設のオーナーや施設長が来場する展示会に出展し

大きな成果を手に入れたのです。

あなたも、展示会で大きな成果を上げるために

以下の3つのステップで取り組んでみてください。

- 自社商材を特徴的なシーンや意外な用途で上手く使っている顧客を探す

- その顧客に類似した来場者が集まる展示会に出展する

- 商材の一般的な活用法でなく、その顧客の使い方や、

その顧客がその商材で上げた成果を展示ブースでアピールする

という手順で、展示会出展を進めてみてください。

きっと、2018年は、これまでとは異なる大きな成果を手にすることが

できるはずです。

あなたの展示会出展を心から応援しています。

このセミナーに参加すると、展示会で成果を出すコツがわかります。

オンライン展示会営業Rセミナーの詳細はこちらをクリック

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

展示会営業®コンサルタントの清永です。

いよいよ今年もあと1週間を切りましたね。

年初に今年中に「やろう!」と思ったこと、

できていますか?

清永は・・・

「できたこと」がある反面、

「できてないなぁ」と思うこともたくさんあります。

でも、あと5日あります!

ぼくは、最後まで悪あがきしてやろうと思っています。

さて、今回のコラムの本題です。

即効性のある売上向上策が求められるが・・・

この時期にクライアントの社長さんと面談をしていると、

即効性のある売上向上策を結構、求められます。

- 3月決算の会社が残すところ、あと3か月になるから

- このまま行くと今年度の予算が未達になりそうだから

理由は色々あるでしょうが、

とにかく、即効性のある売上向上策を求められるのです。

もっと平たく言うと、

「値引きキャンペーンを実施しようと思うのだが、

どういう打ち出し方がいいか?」

とか、

「効果的に値引きキャンペーンを実施しようと思ったら

どの程度価格をディスカウントすればいいか?」

というような相談が増えるわけです。

ハッキリ言います。

清永は、

「場当たり的な値引きキャンペーンはしない方がよい!」

と考えています。

売れないものを売るのがマーケティングなの?

キャンペーンは、

広い意味では、マーケティングの4P

(製品・価格・チャネル・プロモーション)

の中のプロモーションにあたります。

一般的にマーケティングは

「売るための努力」と定義されることが多いです。

しかし、清永はちょっとちがうと思っています。

「売るための努力」であるマーケティングでは、

「企業の業績=商品力×マーケティング力」

と考えることになります。

同じ商品でもマーケティング力によって

その売れ行きが変わるわけです。(ここまでは清永も合意できます。)。

なので、この考え方では、

『売れない商品でも売る努力をして売り切ってしまえ!』

というのがマーケティングだ、ということになります。

売れるものを流れに任せて売るならマーケティングや営業はいらない、

ということです。

力のある営業マンは売れないものでも売ってしまいます。

だから営業部門では、

「売れない」ことを「商品のせいにするな」と

よく語られますね。

「うちの商品には魅力がない」

と言うことは営業部門にとってタブーなのです。

でもね・・・

これが本当にマーケティングなのでしょうか?

「売れない商品は売れない」、

「売れる商品は売れる」

のが当然です。

企業は商品を売り切って終わりではありません。

来月までに売ることよりも、

それをリピートしてもらうこと、

つまり、再来月以降もう一度売れることの方が

大切なのではないではないでしょうか?

清永はそう思います。

展示会を活用してマーケティングの王道を堂々と歩こう

売れない商品を売ってしまえば

(本当は買わなかったものを

何らかのインセンティブで売ってしまえば)

そのお客さんはもう二度と買わなくなるかもしれません。

清永は、マーケティングとは

「売れるはずの商品が、買うはずのお客様に、

何らかの障害があって届いていない状態の発見」

と考えます。

これさえ発見できれば、

あとはこの障害物

- 商品を知らない、

- よさを知らない、

- 正しい使い方を知らない・・・ などなど

を取り除く努力をすればよいのです。

こう考えることで、売れない商品がはっきりします。

そして、

その商品が「なぜ売れないか?」を考えることによって、

どんな商品に変身させればいいか見えてくるのです。

『売れる商品をきちんと売る』

これがマーケティングの王道だと思うのです。

清永は、営業マンを10年以上やっていました。

直近の売上をつくりたくなる気持ちや

予算目標未達の悔しさが痛いほどよく分かります。

でもね・・・

そこで踏みとどまる勇気を持ってほしいと思うのです。

自社の商品が

「お客様の役に立つ。(だから売れる)」

と社員さん同士が合意した時、

商品への愛と仕事へのプライドが生まれます。

そして、

その意識を醸成する最高の場が展示会なのです。

展示会営業®プロセスでは、

展示会の出展にあたって、

この商品が

「だれのどんな悩みにどのように役に立つのか?」

を徹底的に考えていきます。

あなたの会社も

易きに流れて、直近の売上をつくるのではなく、

展示会なども活用しながら

王道を堂々と歩んでいってほしいと思います。

では、では、よいお年をお迎えください。

このセミナーに参加すると、

あなたの会社の商品が、

「だれのどんな悩みにどのように役に立つのか?」を

深掘りする方法がわかります。

https://tenjikaieigyo.com/seminart/

あなたの会社の展示会出展の成功を心から願っています。

展示会営業(R)コンサルタント。経済産業大臣登録中小企業診断士。詳細はウィキペディアご参照。

展示会をテーマとした書籍を5冊執筆している展示会の専門家。執筆書籍は、すべてamazon部門1位を獲得しており、「日経MJ」、「NHKラジオ総合第一」他、多くのメディアで取材を受けている。1300社を超える展示会出展支援経験に基づく実践的なアドバイスが好評を博している。ほぼ毎週、東京ビッグサイトに出没する自称 展示会オタク。

いかがでしょうか?

いかがでしょうか?